燕园旧影,岁月留痕。时光的车轮无声碾过记忆的轨道,任青春的回响在心底缓缓流淌。

在

「校友记忆」

栏目,北大官微与餐饮中心合作推出【燕园食刻】系列文章,把笔墨递给了毕业多年的北大校友,陪伴他们一起翻开这本记忆的相册,传递跨越时空的念恋与感动。在字里行间,见证他们与往昔的自己和难忘的燕园深情相拥;在三餐四季,发现如今仍在你我身边上演的那些鲜活与美好。

烟火蒸腾、思想激辩、湖波荡漾……故事里的人和景,都晕染着彼时的温热与辉光,连接起北大的过去与现在,指引向永不落幕的精彩。

作者:

张永宏 法学院1982级校友

北大学一食堂外景

上大学前,我在安徽霍山县与儿街的农村,我们那里几乎没有面食,一天三顿全是大米饭。高一的时候,有天看到学校食堂热气腾腾的大馍,顿时垂涎欲滴。我要向师傅买一个大馍,师傅说没有面票不能卖给我。看着我渴望的眼神,食堂师傅送给我了一个刚出锅的大馍,嘴里还说道,如果你将来考上大学,每天都能吃上大馍。从那一刻起,一颗大馍的种子深深地种在了我的心田。

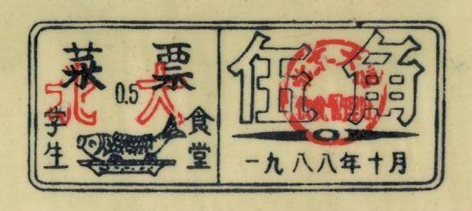

1982年8月底,我到北京大学报到的第一天就领到了饭票。每月有36斤,米票9斤,面票20斤,玉米面7斤。大一、大二我住在41楼,对面就是学一食堂。

第一次走进学一食堂,看到打饭窗口上堆的山一样高的大馍,香气扑面而来,我的心激动地告诉我:这就是我要来的地方,我的梦想实现了!

学一食堂的大馍多数是长条形的,刚从蒸笼里出来的时候,一些儿朦胧,一些儿饥渴,雪白、修长,满身透着小麦的香气和魅惑。

我的早餐是一大盆玉米粥(那时我们的三件套之一就是饭盆儿),一个大馍,一块酱豆腐。玉米粥需要交玉米票,但是自己打,可以多打,甚至可以无限续杯。午饭一定是两个大馍,一份白菜豆腐,有时是木须肉。说是白菜豆腐,其实里面也有几片肉。白菜脆甜,豆腐软嫩,估计是大锅菜的优点,那白菜豆腐的汤汁极为鲜美,回味无穷。学一食堂的木须肉内容丰富,量大味美:黑木耳色泽亮丽,在菜籽油的激发下泛出光芒,直逼味蕾;黄花菜软硬适度,口感鲜美;炒鸡蛋最考验大师傅的手艺,火候要适中,要诀是鸡蛋炒至金黄。如果你遇上了一个憨厨,没有把鸡蛋炒好,而是变作一团,那你简直就是撞上了彩蛋。大学一年级的时候,我在学一食堂不止一次撞上了彩蛋。

晚饭一定还是两个大馍,学一食堂的馍一定要趁热吃,刚出蒸笼的最好。

大三时,我搬到了28楼的一楼,离柿子林的大饭厅更近。几乎一日三餐都在大饭厅。大饭厅的大馍多是圆的,洁白而圆润。大饭厅圆圆的大馍不要急着吃,最正确的吃法是慢慢地吃,左手捏着大馍,右手一片一片撕着来吃。最外一层要嚼的最慢,越嚼越有味道。

每一层有每一层的味道,直到最后的大馍心,迅速放进嘴里,这最后的一口,我一般是站起身来慢慢嚼细细品尝。

因为这个缘故,我发现,大饭厅的大馍最好是凉了再吃。这是我大学期间的重大发现。大馍凉了以后,味道更甜、更醇。如果再配上凉玉米糊,那就是人间美味。我把这个发现告诉了打篮球的兄弟,从此,我们早餐吃过就再打一盆玉米糊放凉,待到傍晚打完篮球后当甜点。这一盆亭亭玉立的凉玉米糊,像是“野人先生”,胜过“哈根达斯”。亮点是吃完了凉玉米糊,我的搪瓷饭盆闪闪发光,像洗过一样。

大学四年,一日三餐都是大馍。

粗略计算一下,大学4年我吃掉了4000个大馍。我的身高从1米69进步到了1米75,体重从入学时的60公斤提高至毕业时的70公斤。

感谢北大食堂,感谢那些日夜操劳的师傅。感谢那4000多个香气扑鼻的大馍!

我印象里北大食堂最美味的三样菜是木须肉、白菜豆腐和炖排骨(一定把汤喝掉)。如果问我哪一种食物印象最深,唯有大馍。

每到周末,柿子林的大饭厅都会放电影。电影票是多少钱已经不记得了,反正很便宜。那时侯我有一个心愿,就是食堂里的每一场电影都不要落下。

《庐山恋》《青春祭》《城南旧事》《大桥下面》《少林寺》《带手铐的旅客》《第一滴血》《爱德华大夫》《金色池塘》《卡萨布兰卡》《爱情故事》

等场场不落。

1985年3月8日晚上,我和同班的一位女同学一起看完《爱情故事》,电影散场的时候,天空悠悠地飘起了洁白的雪花。苍天有意,让燕园和电影中哈佛校园的雪景跨越时空相遇。初春的雪没有多少凉意,倒是为夜晚增添了许多浪漫。因为电影,也因为雪花,橘黄色的路灯下我们沿着未名湖散步,一圈又一圈,就像电影里奥利佛和詹妮弗一样……

除了吃饭看电影,大饭厅还有一个吸引我的内容就是讲座。第一次在大饭厅听的讲座是

《中国青年》杂志社的领导

来讲革命传统,虽然是传统教育,同学们也是听的如醉如痴。那时候全社会都在讨论“人生的路为什么越走越窄?”。

温元凯老师

讲的国外见闻引起轰动。原来在中国之外,还有与我们完全不同的教育,完全不同的大学,让我们大开眼界。印象最深刻的是

厉以宁老师

讲股份制改革,那时的厉老师大约50岁的样子,神采奕奕,讲课的时候妙趣横生。在大饭厅讲价格改革、股份制、厂长负责制,晚饭后的大饭厅里,饭菜飘香和阳春白雪一屋,人间烟火和家国情怀同台,真真是情景教学、其乐融融。

大饭厅里还举办过

洪君彦老师

的世界经济讲座,

萧灼基老师

的所有制改革讲座等等。

很多年以后,大饭厅变成了“百年讲堂”,而那片柿子林永远地生长在我的记忆里。2008年1月12日,百年讲堂举办“光华新年论坛”,

厉以宁 、吴敬琏和茅于轼

三位大师讲座对话,“改革开放30周年回顾与展望”。三位老先生就改革开放30年的成败得失坦诚对话,有时是唇枪舌剑,有时又谈笑风生。

大饭厅模样变了,但是当年大饭厅的核心内容没有变,依然为师生们提供丰富多彩的物质的和精神的滋养。

幸亏有你,幸运有你!

亲爱的北大食堂,亲爱的馒头香!北大食堂提供了我青春年少时所需要的所有营养:美食、同学聚餐、大师讲座、经典电影、诗歌朗诵、交谊舞……

北大食堂的饭菜香让我的大学生活满足而又美好,周末的电影让我对生活充满憧憬,大师们的讲座拓宽了我的视野、启发了我的思考。我的青春,我的大学时光在北大食堂里度过。

那些课程、那些考试好像都是三餐间的插曲。同学们的专业可能不同,但是同学们奔跑的方向都是一致的,那就是北大食堂!

当年许多情形都已模糊,唯有北大食堂的馒头一直在唇齿间留香!

来源 |

北京大学融媒体中心、北京大学餐饮中心

文字 |

张永宏

图片 |

“

北京大学餐饮中心”微信公众号、北京大学图片网、廖予熙、季俊豪

编辑 |

尹乐怡

排版 |

唐儒雅

责编 |

郭雅颂