本文已获授权

来源:拾遗(ID:shiyi201633)

作者:拾遗

编辑:学妹

我们都知道钱锺书,但未必真的了解钱锺书。

在钱锺书死后20年里,各种“传闻”四起。

其中最著名的,就是这十大谜案。

只有弄清这十大谜案,才能真正读懂钱锺书。

几乎所有关于钱锺书的报道,

都会提到一件事:

“钱锺书考清华大学时,

数学只考了15分,

但被清华校长罗家伦破格录取了。”

钱锺书当真是被破格录取的吗?

非也。

1928年,罗家伦当选清华校长后,

立马创建新规——入学考试制度。

在就职典礼上,罗家伦多次强调:

“入学考试一定要严格而公平。”

钱锺书考取清华的时间是1929年,

素来清正廉明的罗家伦,

怎会因一个学生就破坏自己刚刚创建的规矩呢。

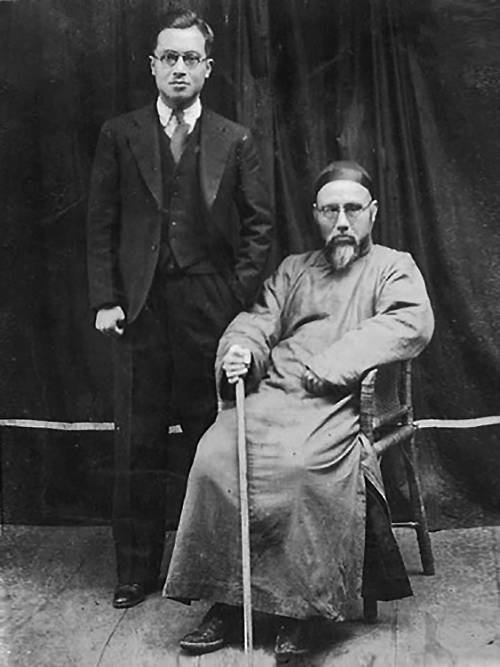

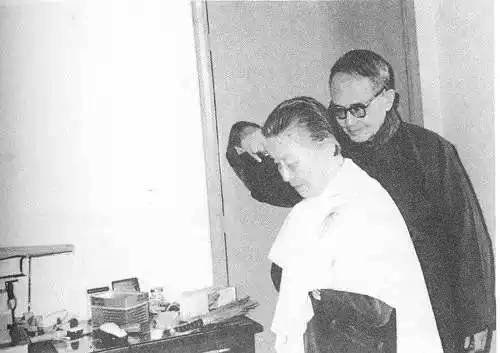

▲钱锺书与父亲钱基博

那钱锺书到底是怎么进的清华呢?

《清华通讯》刊登过一篇文章,

讲述了那个年代清华的录取标准:

“凡是国、英、算三门主科中,

有一科目在85分以上,可录取。

各科平均分数及格,可录取。”

就是说,只要有一科考了85分以上,或者三科平均分超过60分,就可被录取。

钱锺书的考试成绩是——数学15分,国文特优,英文满分。

不仅有两科成绩超过了85分,

三科均分也远远超过了60分,

在那届174名新生中名列第57名。

他被录取,是因为达到了录取标准。

学者钱文忠写《季羡林的学生时代》时,

去查阅了清华以前的档案,

发现1930年季羡林考清华时,

数学只考了4分,但同样被录取了。

这也证明了此项“录取标准”确实存在。

所以,钱锺书能考上清华,

并不是因为他爸爸钱基博走了后门,

也不是因为罗家伦特别宠爱钱锺书。

只能说那时的清华在招录人才时,

制度设计得比较合理,

不会因为你偏科就把你一棒子打死。

钱锺书的记忆力有多好?

我先讲两个小故事。

第一个,是《文史参考》的记载:

听说钱锺书记忆力惊人,

曹禺一直不太相信。

一天,在清华校园的咖啡馆,

曹禺见吴组缃进来了,便对他说:

“钱锺书就坐在那里,赶紧叫他给你开几本英文淫书。”

吴组缃就走过去请钱锺书帮忙。

钱锺书也不推辞,提笔一挥而就。

曹禺接过一看:“竟然有40多本。”

不但写了书名,还写了内容特征。

他立马五体投地:“实在是佩服。”

第二个故事,是黄永玉讲的:

1960年代,黄永玉奉命写一篇文章,

这篇文章涉及了“凤凰涅槃”的典故。

他翻遍了《辞源》《辞海》《佛学大辞典》,

皆找不到“凤凰涅槃”的出处。

他只好去求教钱锺书。

钱锺书说:“这样吧!

你去翻一翻大英百科……啊!不!

你去翻翻中文本简明大不列颠全书,

在第三本里可以找得到。”

黄永玉一翻,立马就找到了。

钱锺书就是这么“无所不晓”,

“他的记忆力就像照相机一样。”

所以大家都称他为“过目不忘的天才”。

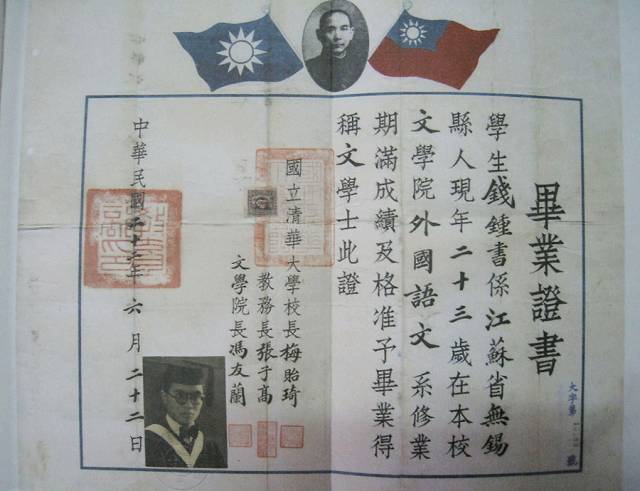

▲

钱锺书清华大学毕业证

钱锺书的超强记忆能力是天生的吗?

非也。

那他“百科全书式的脑子”是怎么炼成的?

第一:看书多。

钱锺书在清华读书四年,

连玉泉山、八大处都没去过。

他的时间都用在哪里了?

清华图书馆。

他“横扫了整个清华图书馆”。

他在牛津大学留学时,

天天像蠹虫一样泡在图书馆,

所以陪他留学的夫人杨绛,

把牛津图书馆称为“饱蠹楼”。

1939年,钱锺书赴蓝田师范学院任教,

同行的老师邹文海回忆道:

“行程一个月里,没有一站顺利通过,

我的心境愈来愈恶劣。

但锺书君却依旧怡然自得,

拿着书,手不释卷地看了一个月。

我很好奇,想知道是什么书这么吸引他。

走过去一看,发现他看的竟是英文字典。”

钱锺书就是这样,无论走到哪都书不离手。

只要一书在手,就可以怡然自得。

第二:做笔记。

钱锺书无论看什么书都要做笔记。

杨绛写过一篇《钱锺书是怎样做读书笔记的》:

“锺书做一遍笔记的时间,

约莫是读这本书的一倍。

他说,一本书,第二遍再读,

总会发现读第一遍时会有很多疏忽。

最精彩的句子,要读几遍后才能发现。”

他做的读书笔记实在是太多了,

以至于每次搬家时,

总是很多木箱、纸箱、麻袋相随。

只是很遗憾,很多箱子在搬家中遗失了。

谁也不知道他这一生做了多少笔记,

我们仅仅知道的是,

他现在留下的外文笔记就有211册。

第三:反复看。

记下笔记,不是就不管了,

钱锺书会翻来覆去地看。

“他有个规矩,中文、英文笔记每天都看。

一三五再看法文、德文、意大利文笔记。”

中国社科院研究员刘世杰回忆说:

“文革时,我们被下放到干校。

四五十人挤住在一个兵营房子里,

上面悬着一只非常昏暗的灯泡。

晚饭后,大家下棋、打牌、聊天,

只有钱先生站在灯底下,

在看一本字非常小的英文笔记。

他怕自己长期与外界脱离,

荒疏学识,每有心得就记下来,

先用古文写一遍,再用英文写一遍,

然后再用德文写一遍……”

钱锺书是过目不忘的天才吗?

不是,他只是比我们用功百倍。

鲁迅先生有句名言:“哪里有天才,我是把别人喝咖啡的时间都用在写作上了。”

钱锺书就是如此。

也正因如此,钱锺书才成了“人中之龙”。

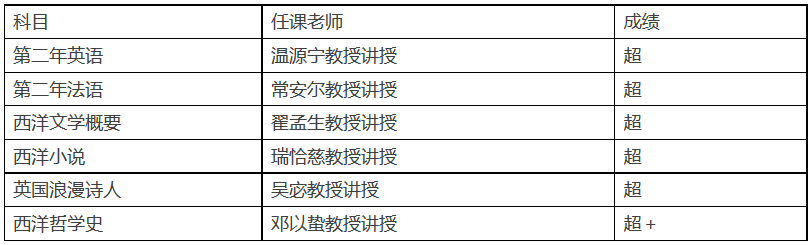

翻资料,翻到一张钱锺书大二的成绩单:

竟然每一科成绩都是“超”,已封顶。

其中有一科还是“超+”,冲破满分了。

1935年,在庚子赔款公费留学考试中,

钱锺书拿下第一名,均分是87.95,

这也是中美、中英庚款考试的历史最高分。

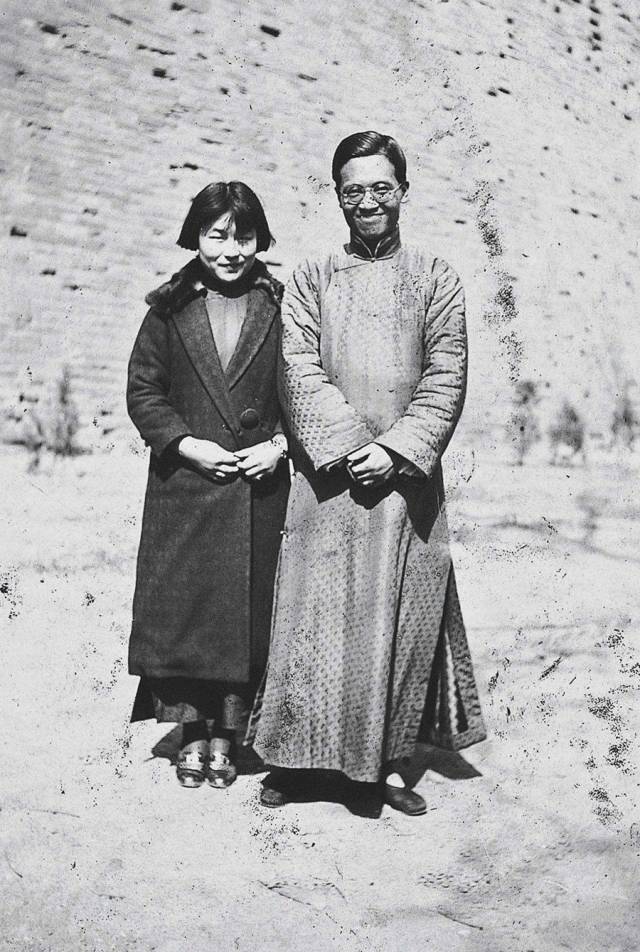

▲钱锺书与杨绛

很多人说钱锺书是超级自大狂,

现在广为流传的情节是:

1933年,钱锺书清华毕业时,

文学院院长冯友兰找到他说:

“学院希望你留在清华,

继续攻读西洋文学研究硕士学位。”

钱锺书却回复了两句话:

“清华外文系根本不行:叶公超太懒,吴宓太笨,陈福田太俗。”

“整个清华,没有一个教授有资格充当钱某人的导师。”

这两句话,当真是狂妄至极。

难怪很多人大骂钱锺书“狂上了天”。

但是我看到这段情节描述时,

立马就产生了怀疑——全校没一个老师有资格教我,这话私下在同学面前说说,有可能,但谁会当着老师说呢,还是院长,那不是傻逼吗?

所以,我不信。

那到底是怎么回事呢?

这两句狂妄之语,最早源于周榆瑞1978年发表在台湾《联合报》的一篇文章——《也谈费孝通和钱锺书》。

此文后收入《钱锺书传记资料》,

于是“钱锺书之狂”就这样传开了。

但这话是周榆瑞亲自听说的吗?

并不是。

他说:“是听外文系同事李赋宁说的。”

但李赋宁知道后,立马出来辟谣:

“我从未说过我听见钱先生这样说,

我也不相信钱先生会说这样的话。”

但遗憾的是,这些话已经流传开来。

覆水难收了。

钱锺书一点都不狂吗?

那也不是。年轻时还是有点小狂。

钱锺书同班同学常风,

写过一篇《和钱锺书同学的日子》,

里面记叙了一件事情:

1930年,钱穆找到钱锺书父亲钱基博,

“给我的《国学概论》写篇序文吧。”

钱基博回到家,就对钱锺书说:

“这篇序文就交给你了。”

钱锺书写完,钱基博通读之后,

觉得甚好,就写上了自己的名字。

有一天上课,常风正在读《国学概论》,

钱锺书看见后,有些得意地说:

“这序是我写的,只是用了父亲的名字。”

没想到这句话很快就传了出去,

传到钱穆耳中,老爷子当然就不爽了,

《国学概论》后来再版,他就拿掉了这篇序文。

钱锺书留学牛津大学时,

温源宁邀请他为老师吴宓的文章写篇书评,

写书评时,钱锺书有点过头了:

“对吴宓先生钟情的人不太满意,

不明白先生为何会喜欢这样一个女子,

所以个别言语带着讥诮。”

吴宓看后,自然极为不爽。

钱锺书这几件事,虽然做得有失分寸,

但只是小炫耀小调侃,算不上什么狂傲。

后来,钱锺书还专门写信给吴宓道歉:

“少不解事,又好谐戏,逞才行小慧……内疚于心,补过无从,唯有愧悔。”

吴宓哈哈一笑,尽释前嫌。

钱锺书有句名言:“二十岁不狂是没有志气,三十岁犹狂是没有头脑。”

所以,他只是年轻时有点小骄傲,

但三十岁之后已然自敛,

而不是大家一直以为的“超级自大狂”。

▲钱锺书一家

1938年,钱锺书留学回国后,

被西南联大聘为外文系教授。

但他只在西南联大执教了短短一年就离开了。

钱锺书为何要离开西南联大,

于是就成了一桩热门谜案。

现在最普遍传播最广的说法是:

“钱锺书太狂了,把联大的老师都得罪完了,呆不下去了,所以只能离开。”

真的是这样吗?

非也。

真实情况是1939年暑假,

钱锺书回上海探亲时,

被父亲钱基博给“扣”下了。

当时钱基博正在湖南蓝田师院执教,

所以他要求钱锺书也转到蓝田师院:

“一面教书,一面照顾我。”

钱锺书不忍拂逆父亲意愿,

于是给系主任叶公超写信说:

“老父多病,需要陪侍……”

钱锺书想“请假”到蓝田照顾父亲一年,

然后再重返西南联大执教。

但叶公超收信后没有回复。

杨绛在日记里这样写道:

“叶公超先生没有任何答复。

我们等着等着,不得回音,

料想清华的工作已经辞掉。

十月十日或十一日,

钱锺书在无可奈何的心情下,

和蓝田师院聘请的其他同事,

结伴离开上海,同往湖南蓝田。”

哪知钱锺书前脚刚走,

杨绛就收到了堂姐夫沈履的来电:

“钱锺书为何不回复梅校长电报?”

杨绛一下蒙了:“没收到电报啊!”

原来,叶公超收到钱锺书来信后,

虽没回信,但禀报了校长梅贻琦。

梅贻琦觉得钱锺书走了实在可惜,

于是赶紧叫人发电报挽留钱锺书。

但钱锺书并没收到这封电报,

是叶公超、陈福田没发?

还是发了在路上遗失了?

这件事情至今仍是一个悬案。

杨绛知晓后,立马致信钱锺书,

钱锺书当即给梅校长写了一封道歉信:

“月涵校长我师道察:

七月中匆匆返沪,不及告辞。

疏简之罪,知无可逭。

亦以当时自意假满重来,侍教有日,

故衣物书籍均在昆明……”

连衣服和挚爱的书籍都还留在联大,

可见钱锺书这次辞职实属意外。

这封信至今保存完好,不会有假。

所以钱锺书之所以离开西南联大,

并非呆不下去了,而是父命难违。

钱锺书在蓝田师院执教一学年后,

就辞职回到上海,准备履行诺言回西南联大。

却不想此时的系主任陈福田根本不想他回去。

吴宓儿子吴学昭在《吴宓与陈寅恪》中记述说:

“父亲因清华外文系主任陈福田先生不聘钱锺书,愤愤不平,斥为‘皆妾妇之道也’。”

但在梅贻琦等人干涉下,

陈福田最终还是让步了。

1941年10月,联大开学都三周了,

陈福田才到上海请钱锺书回去教书。

但钱锺书客客气气地推辞了。

后来,杨绛在《我们仨》中写道:

“两年以后,陈福田迟迟不发聘书,

我们不免又想起了那个遗失的电报。”

钱锺书,骨子里到底是清高的,

“既然不想我去,那我不去也罢!”

钱锺书离开联大滞留上海,

在近十来的报道里,被一些人指责为:

“不能忍受后方物质的匮乏,

便离职返回了沦陷区的上海,

与一帮汉奸文人打得火热。”

“不能忍受物质匮乏而离开西南联大”一说,

无比滑稽,在谜案4中我已说清来龙去脉。

那钱锺书真的与一帮汉奸文人打得火热吗?

非也。

著名学者、制片人宋淇的儿子宋以朗,

在《我的父亲宋淇与钱锺书》中写道:

“那年头,爸爸喜欢在家中开文学沙龙,

钱氏夫妇都是座上客,

李拔可、郑振铎、傅雷、王辛迪等几位,

也经常在家里宴请朋友相聚。”

这其中,哪一位是汉奸文人了?

2011年,杨绛回忆道:

“我们身陷上海孤岛,

心向抗战前线、大后方。

当时凡是爱国的知识分子,都抱成团。

如我们夫妇,陈西禾、傅雷、宋淇等,

经常在生活书店或傅雷家相会。”

钱锺书还因此与傅雷成了知己,

一直书信往来了20多年。

这些事情,在傅雷文中也多次提及。

所以钱锺书并非与什么汉奸文人打得火热,

恰恰相反,伪军妄图借他名气撑场面时,

钱锺书写了一首《剥啄行》:

“海风吹臭杂人畜,有豕彭亨马虺隤”

让“说客”含羞而去。

▲《围城》初版封面

沦陷上海,虽然生活清苦,

但钱锺书却有了很多闲暇时间。

1941至1946年,他利用闲时写了三本著名的书:

《围城》《谈艺录》《写在人生边上》。

没想到其之“不幸”,

反而成了读者之“大幸”。

还有,如果说钱锺书与汉奸文人打得火热,

那中国解放时他为什么不离开大陆?

钱锺书不是没有机会。

大陆即将解放时,他收到了多个邀请:

香港大学邀请他去做文学院院长;

杭立武邀他去台湾大学做系主任;

朱家骅许给他联合国教科文组织的职位;

牛津大学邀请他去任Reader。

但钱锺书都拒绝了。

为什么?

杨绛在《我们仨》中说道:

“一个人在紧要关头,

决定他何去何从的,

也许总是他最基本的感情。

我们从来不唱爱国调。

非但不唱,还不爱听。

我们是文化人,爱祖国的文化,

爱祖国的文学,爱祖国的语言。

一句话,我们是倔强的中国老百姓,不愿做外国人。

我们并不敢为自己乐观,

可是我们安静地留在上海,等待解放。”

很喜欢钱锺书说的那句话:

“故国之外不是无世界,但不是我的世界。”

他从不唱爱国调,却其心皎皎。

钱锺书为什么没被打成右派?

现在一些“公知”的说法是:

“钱锺书极尽谄媚之能事,

拼命讨好身居高位的清华同学,

从而当上了毛选英译委员会主任,

讨到了一个翻译红宝书的好差使,

所以才在反右、文革中没被打成右派。

钱锺书是一个典型的文化掮客。”

这段话,很有迷惑性。

第一,因为钱锺书在五六十年代,确实进了毛选英译委员会。

第二,安排他进委员会的人,的确是清华同学乔冠华和胡乔木。

所以说乍眼一看,好像真是如此。

但一翻史料和档案就会发现问题。

第一,钱锺书并非该委员会主任,主任是徐永煐。

著名历史学家余英时,

在《我所认识的钱锺书先生》中写道:

“他是顾问之一,其实是挂名的,

偶尔提供一点意见,如此而已。”

乔冠华和胡乔木安排钱锺书进英译组,

其实最是理所应当,

因为清华同学谁不知道钱锺书英文超牛。

第二,钱锺书被安排进委员会并非“喜出望外”。

吴宓儿子吴学昭在《听杨绛谈往事》中记载:

“锺书被推荐进翻译组的消息一传出,

一位住在京城的老相识,

清华校庆时过门不入,

现在却马上雇了人力车专程来祝贺。

锺书惶恐地对杨绛说:

他以为我要做‘南书房行走’了。

他哪里知道这件事不是好做的。”

“不是好做的”一语就已表明,

这个差事并非钱锺书自己讨要的。

第三:钱锺书真的是攀权附势之徒吗?

我先讲两件小事情。

第一件,是作家罗银胜的一个叙述:

1946年,钱锺书任《书林季刊》主编时,

每月要到南京汇报工作,

有一次汇报,要参加一个晚宴。

这个晚宴很特别,因为“极峰”(蒋介石)要来。

所以大家都抢着要去参加,

但钱锺书却老早就溜回家了。

第二件,是画家黄永玉的叙述:

“文革”期间,上面通知钱先生参加国宴。

一般人接到通知,都高兴得屁颠屁颠的。

钱先生却说:“我很忙,我不去哈!”

“这是江青同志点名要你去的!”

“哈!我不去,我很忙,我不去!”

“那可不可以说你身体不好,起不来?”

“不不不!我身体很好!我很忙,我不去,哈!”

从这两件小事便可窥斑见豹,

说钱锺书攀权附势,实在牵强。

那钱锺书为何没被打成右派呢?

钱锺书,字默存。

默存,出自《汉书·扬雄传》之“默默者存”。

何为“默默者存”?

就是少说话、默无言,才能避灾免祸,得以长久生存。

默存,就是钱锺书的生活哲学。

所以,钱锺书特别注意三件事。

第一:对政治保持沉默。

“一旦牵涉政治,就三缄其口。”

他一生只钻学问,不问政治。

第二:远离权力中心。

“不攀附,不站队,躲进小楼成一统。”

第三:尽量不见人、不社交。

“平生素不喜通声气,广交游。”

正因为这三点,很多人觉得钱锺书狂。

钱锺书说:“人谓我狂,不知我之实狷。”

狷,出自孔子《论语》,

引申为“洁身自好,性情耿直”。

洁身自好、洁身守志,乃钱锺书一生的行为准则。

正因如此,他才没留下什么“重要把柄”。

有人说:钱锺书怎么不是右派啊?

杨绛反问道:凭什么钱锺书就该是右派?

你把我打成右派,总得有把柄吧,

但钱锺书的底子确实非常“干净”。

没被打成右派,并不意味着没挨整。

钱锺书夫妇最终还是被污蔑为“反动学术权威”,

被扇耳光,被剃阴阳头,

被挂牌子游街,被众人批斗,

被下放干校劳改,被弄去扫厕所,

女婿王德一也被逼自杀。

有人说钱锺书攀权附势,

真要攀权附势,怎会有此“待遇”?

在刀光剑影的“文革”动荡中,

我非常佩服钱锺书的三种活法。

第一:有恃于内,无待于外。

连哲学家李慎之都万分佩服这一点:

“学部猛斗牛鬼蛇神,

别的人都被斗得狼狈不堪,

唯独钱先生却顶着活无常式的高帽子,

胸前挂着打有大×的大牌子昂首阔步,

从贡院前街走回胡同宿舍里,

任凭街上的孩子哄闹取笑,

既不畏缩,也不惶悚。

这只有‘有恃于内,无待于外’的人才能做得到。

我在那时也有过被斗的经验,

然而却决没有这样的气度。”

第二:决不出卖任何人。

文革时,知识分子面临的状况,

是一个典型的囚徒困境。

你选择揭发别人,你就有可能脱罪,

别人若不揭发你,他就可能面临重罚。

所以大家都互相检举互相揭发,

一大批专家学者就这样倒下了。

但钱锺书总是紧闭牙口,绝不出卖任何人。

顾准有句名言:“我的手上没有血。”

五六十年代,敢说这话的知识分子,

找不出来几人,但钱锺书算一个。

第三:超然于事外。

文革里,钱锺书夫妇所在单位被连锅端,

全都被下放到五七干校“劳动改造”。

大家要么唉声叹气,要么放任自流。

唯独钱锺书夫妇是个例外,

他俩竟然能够超然物外,不受干扰,

一如既往地醉心于自己喜欢的事情。

钱锺书劳动完就看书,写他的《管锥编》。

杨绛劳动完就看书,翻译她的《堂吉诃德》。

施武文有句话说得特好:

“他们家对外界纷乱,似乎有种过滤功能,

无论外面多么动荡,他们都能不受干扰,

一如既往地醉心于他们想做的事情。”

待文革结束时,

钱锺书完成了文艺史上著名的《管锥编》,

杨绛完成了《堂吉诃德》最好的中译本,

这个中译本,后被邓小平当作国礼,

送给了西班牙国王和王后。

真是佩服钱锺书夫妇超然于事外的能力。

还是李慎之说得好:有恃于内,无待于外。

大家都知道钱锺书清高,

尤其是1990年《围城》热播之后,

他更是闭门谢客,不见外人。

并由此诞生了那句名言:

“你吃了个鸡蛋觉得不错,何必认识那只下蛋的母鸡呢?”

所以大家更觉得他清高了。

但近十年,有人提出了另一种看法:钱锺书的清高都是精心制造出来的。

“钱锺书一生都在演戏,

装清高、装隐士、装君子,

仿佛不食人间烟火,

实际很世故,是个沽名钓誉之徒。”

这个观点,赢得了很多点赞。

但真是如此吗?

我先来讲几件事情。

很多人都不知道,钱锺书只有学士学历。

当时留学欧洲,获得学士学位之后,

只要再吃两年饭,就可以获得硕士。

再吃四年饭,就可以获得博士。

很多留学生就是这样混到了高学历。

所以陈寅恪说:“吾留学生中,十之八九,在此所学,盖惟欺世盗名而已。”

但钱锺书并没有这么做,

他取得牛津学士学位后,

立马又赶去巴黎大学求学。

他跟陈寅恪一样,只求学问,不求学历。

所以,他一辈子都只是学士学历。

1981年,普林斯顿大学欲授其博士头衔,

但被钱锺书拒绝了。

几年后,哈佛大学寄来通知,

让其赴美接受博士头衔,钱锺书没有理睬,

哈佛以为他没路费,汇来三千美金,

但被钱锺书原封不动地退了回去。

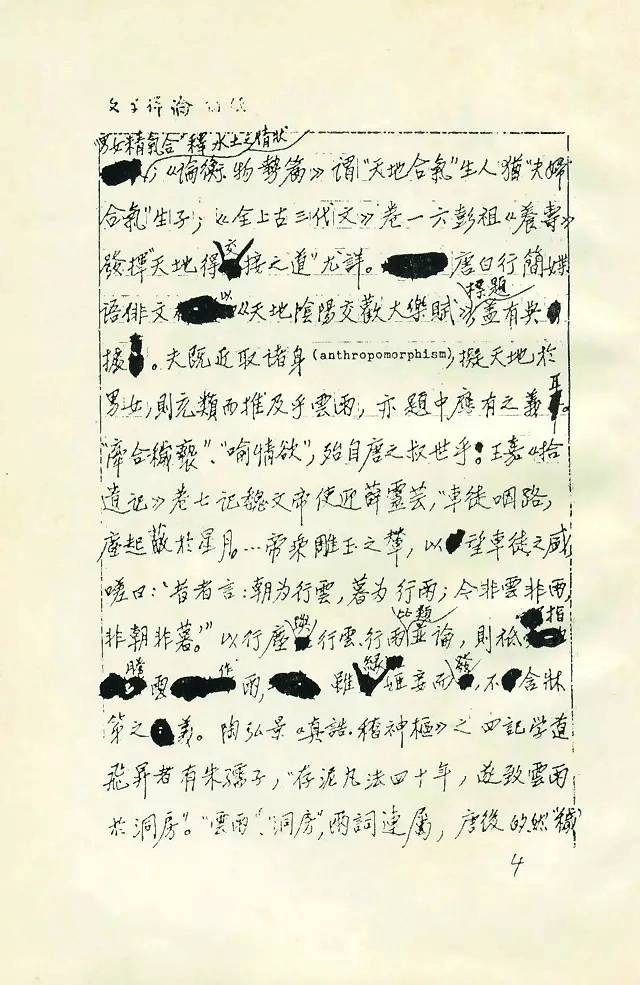

▲钱锺书手稿

1991年,全国18家省级电视台,

要联合拍摄《中国当代文化名人录》,

钱锺书为首批36人之一,

每个“受拍名人”会得到一大笔钱。

但这次拍摄被钱锺书拒绝了。

1996年,无锡欲筹建钱锺书纪念馆,

但被钱锺书严辞拒绝。

同年,钱锺书被中国文联授予景泰蓝装金质证章,

当时钱锺书正缠绵于病榻,

奖章送来后,他一言不发,

只将双目一闭,表示拒绝。

2000年,享有“名人堂”之誉的中国现代文学馆,

欲将钱锺书纳入其中。

但被杨绛拒绝了:“锺书说过,他不愿进中国现代文学馆,也不想置身大师之林。”

所以,说钱锺书沽名钓誉,实在牵强。

有人说:他就是这么会演啊。

那我只想说一句:能一辈子演成这样,那也很牛啊。

很多人说钱锺书很世故。

钱锺书当然很懂“人情世故”,

看看《围城》,就知道他多了解人情世故。

但是“了解世故”和“做人世故”是两回事。

在谜案6,黄永玉讲了一个“我不去”故事。

现在,我再说一个易中天讲的:

大年初二,一权威人士来钱家拜年,

他居然只开一条门缝,把人家挡在门外:

“谢谢!我很忙!我很忙!谢谢!”

这就是钱锺书——知世故而不世故。

《菜根谭》里有这样一句话:

“势利纷华,不近者为洁,

近之而不染者尤洁;

智械机巧,不知者为高,

知之而不用者尤高。”

然也。

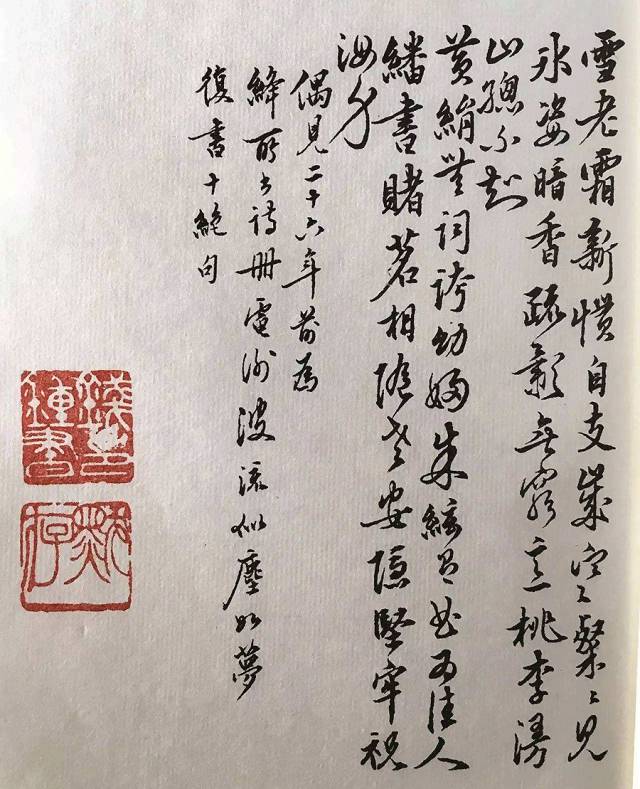

▲钱锺书手札

这是近十年最热的一个悬案。

事情的起因是这样的:

1999年12月20日,

《鲁迅研究月刊》刊发了一篇文章《林非被打真相》,

这篇文章是针对11月19日《南方周末》刊发的杨绛的文章《从“掺沙子”到“流亡”》。

意在说明杨绛“胡编乱造,毁林非夫妇声誉”。

杨绛这篇文章到底写了什么?

主要写了两件事情。

第一件:房子被“革命群众”分了。

“文化大革命期间,有一项革命措施,

让‘革命群众’住进‘资产阶级权威’家里去。

据我后来得知,这叫‘掺沙子’…… ”

钱锺书夫妇及女儿钱瑗夫妇原有四间房,

1969年,被林非夫妇分去两间。

第二件:与林非夫妇发生了打架纠纷。

杨绛说1972年他们从五七干校回家后,

“掺入了我家的‘革命男女’,

还在‘继续革命’,我们忍耐再忍耐。”

但终于有一天,他俩火山爆发了。

“星期日,大家的休沐日。

我家请一个钟点工小陈来洗衣服。

革命女子也要她洗,并且定要先为她洗。

钱瑗说,小陈是我家约来的。

革命女子对钱瑗说:你不是好人!

随手就打她一耳光。

我出于母亲的本能,立即冲上去还手。

两个革命男女抓住我的肩膀和衣领,

把我提起来,又摔下,又提起,又摔下。

我给跌摔得晕头晕脑,自知力弱不胜力。

就捉住嘴边一个指头,按入口内,咬一口。

…………

我的身体在革命男女的操纵下,

把木架子上的五根横棍全撞碎了。

锺书该是听到木架倒地才出来的。

他举起木架子侧面的木板,

对革命男子劈头就打。”

这就是杨绛一文描述的大概情况。

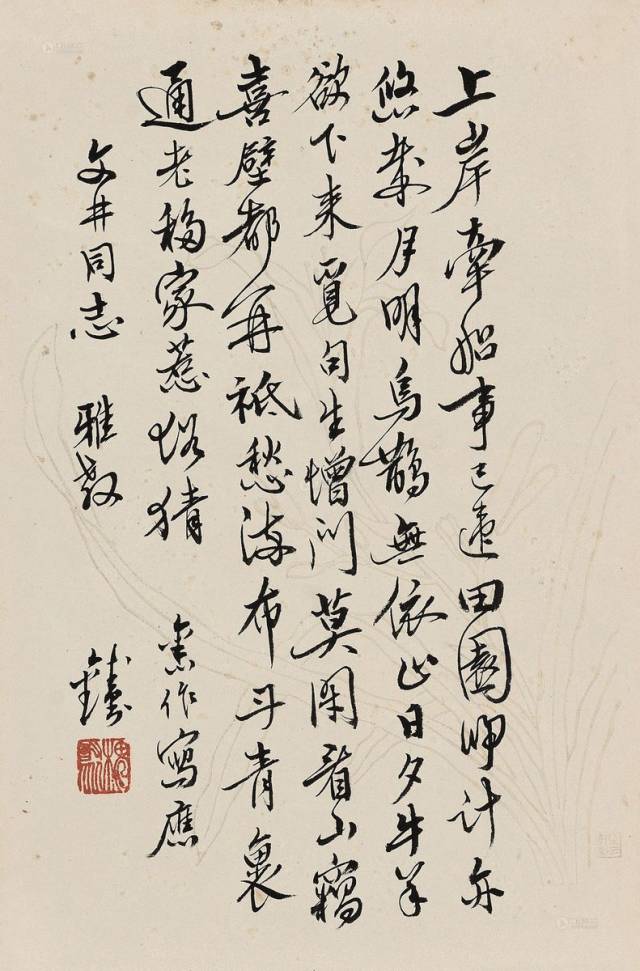

▲钱锺书手札

林非看到杨绛这篇文章后很生气,

便在自家刊物《鲁迅研究月刊》上,

刊发了妻子肖凤写的《林非被打真相》一文,

以公布“事情的真正的真相”。

这篇文章主要说了两件事情。

第一:我和林非不是“沙子”。

“1968年春天,我怀孕了。