内容摘要

:

大

理剑川石窟石钟寺第8窟中,刻有一类“一佛二胁侍”的造像,由释迦佛和“三面六臂”观音,及“一面四臂”尊胜佛母组成。这种造像组合内含了唐佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》和宋法天译《乌瑟腻沙最胜总持经》两种体系。但该窟中尊胜佛母的仪轨又迥异于后者译本中的规述,也不同于敦煌石窟中尊胜佛母的形象,亦未见流行于大理之外的地区,推测应是大理国形成的区域特色。而与其组合的六臂观音的持物中以“钵”( 而非净瓶)与柳枝相配的仪轨也实属罕见。然而,若注意到宋时忏仪佛教兴起的背景,并以此重新审视宋法天译经中的相关仪式和第8窟的整体功用,则对这种持物的组合不难作出解答。

关 键 词

:释迦佛 观音 尊胜佛母 忏仪佛教 法事仪式

作者简介

:黄璜,江苏师范大学美术学院

大理剑川石窟石钟寺第8窟(图1,下简称“第8窟”)有大理国盛德四年(1179)的题记。[1]该窟分上下两层:上层正中主窟刻“阿央白”,即女阴。在主窟右内壁亦刻一铺由“西方三圣”和“地藏菩萨”及比丘像构成的造像;左内壁(图2)[2]则刻一铺以释迦佛为主尊的“一佛二胁侍”及禅定僧造像。在主窟两侧又各刻一天王立龛。于二天王的外侧,也就是在主窟的外左侧(图3、图3.1)和外右侧(图4)亦各刻一铺“一佛二胁侍”及禅定僧的浅龛。第8窟下层风化严重,为宝塔、文官坐像、供养人、禅定僧、供物之类。历来学者在研究该窟时,问题几乎都集中于正中主窟“阿央白”的问题上,鲜有深入关注该窟“一佛二胁侍”的造像,本文则对其造像重新进行了辨识,且对其组合的文本依据及该类组合的内在义蕴进行了探讨。

图1 石钟寺第8窟全景(作者摄)

图2 主窟左内壁

图3 主窟外左侧浅龛(作者摄)

图3.1 主窟外左侧浅龛,局部(作者摄)

图4 主窟外右侧浅龛(作者摄)

一、“一佛二胁侍”的造像内容及其尊像的身份

经过辨认,三铺“一佛二胁侍”的造像形制、内容一致,“二胁侍”则分别是三面六臂观音和一面四臂尊胜佛母。

(一) 主窟外左侧浅龛

该处正中刻释迦佛,上半部分风化后由后人补刻。[3]佛像结跏趺坐于由祥云承托的莲花座上,其左手抚膝,右手作说法印,两侧的题榜已无字可寻。在佛像的正下方刻一禅定僧,头部已毁。禅定僧的右侧刻一尊三面六臂像,三面已磨泐,饰璎珞,后上二手托日月,中二手当胸左托钵、右执柳枝,下二手左持方镜、右执独股金刚杵,结跏趺坐于云托莲台上(图5)[4];而左侧刻一面四臂坐像,莲台下亦有云纹承托。其上二手上举头顶合十,指尖上顶一化佛,已磨泐;下二手当胸合十,饰璎珞,帛带于身两侧上扬。该二尊像是为二胁侍,其背后身光皆刻成了颇具动感的拖尾纹状。

图5 主龛外左侧浅龛“三面六臂”像

关于三面六臂像身份,根据当胸托钵和持柳枝来判断,应是一尊密教观音无疑;与此图像类似的有《梵像卷》第105页三面六臂立像,其上二手持莲花,上托日月;中二手左持宝镜,右持剑;下二手当胸左托钵,右持柳枝,冠住阿弥陀佛,李玉珉指出该立像是一尊大理国的三面六臂密教观音。[5]对比此处三面六臂的坐像,持物中除了宝剑变成金刚杵外,其他持物都一样,更重要的是均托钵和持柳枝。在石钟寺第5号龛右耳龛以及第7号龛中的观音均是左手托钵,右手持柳枝的形象。

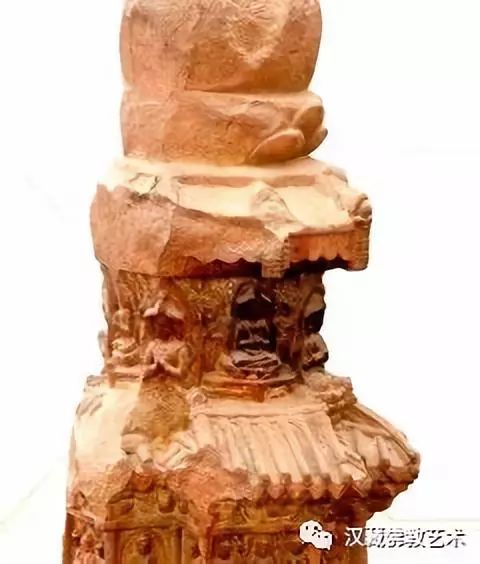

而一面四臂像,是流行于大理地区的“尊胜佛母”。此种一面四臂的尊胜佛母大量出现在了大理国至元明时期大理地区的火葬墓碑上。现存云南省博物馆的大理国彦贲赵兴明为亡母造墓幢(图6)上即刻有此种尊胜佛母像,并刻有“南无尊胜大佛母”的铭文。[6]在大理国地藏寺佛顶尊胜经幢(昆明市博物馆藏)最顶层四面四龛均刻此一面四臂的尊胜佛母(图7),[7]1984年玉局寺亦出土一尊大理国时期的铜鎏金一面四臂尊胜佛母,现藏于大理州博物馆。[8]

图6 大理国彦贲赵兴明为亡母造墓幢

图7 地藏寺佛顶尊胜经幢(作者摄)

然而,该类尊胜佛母的仪轨颇为怪异,根据宋法天译《佛说一切如来乌瑟腻沙最胜总持经》(下简称“法天译本”),尊胜佛母为三面八臂,且“顶戴塔”。[9]在敦煌石窟,如榆林窟、莫高窟、东千佛洞尊胜佛母曼荼罗中,尊胜佛母无一不是三面八臂像。

可见,大理国的一面四臂“尊胜佛母”与经典以及敦煌石窟中尊胜佛母的仪轨相去甚远,且头“顶化佛”。[10]这种尊胜佛母是否有具体的文本依据,还需考证。但对比大理地区经幢、墓碑中大量尊胜佛母的形象,我们可笃定,第8窟中这种一面四臂,双手合十的尊像是尊胜佛母无疑!

(二)主窟左内壁

该处释迦右手结说法印。但二胁侍磨泐严重,不过将残存的图像痕迹与主窟外左侧浅龛中的造像相比较,显然形制相同。左侧的一面四臂尊像结跏趺坐,及上二手顶上合十的图像特征尚存。而右侧尊像三面六臂的特征则一目了然。二胁侍中间亦有一禅定僧。

(三)主窟外右侧浅龛

该处刻工粗糙,造像似乎较新,形制一如上述两处造像。可能为晚近时期参照主窟外左侧和左内壁的造像补雕而成。

由于该三处的造像内容相同,为便于叙述,本文合为一组论。

二、“一佛二胁侍”组合的文本来源

根据法天译本,“乌瑟腻沙最胜总持法门”由观音奉请无量寿佛宣说。因此将尊胜佛母和观音的形象并列刻在一起,应该是出自法天译本,而该二者的主尊通常就是“无量寿佛”。但第8窟中尊胜佛母和六臂观音的主尊却是作说法印的释迦佛。[11]这种组合在相关的尊胜经典中无法完全找到对应,可能是受到了自唐代佛陀波利译出《佛顶尊胜陀罗尼经》(下简称“佛陀波利译本”)后所一直广为流传的佛顶尊胜信仰和法天译本的双重影响,是大理国在此基础上进行的具有一定本土特色的创造。

(一) 以释迦佛为主尊延循的是早期佛陀波利的佛顶尊胜系统

佛陀波利译本是最早,也是流传最广,持诵最多的佛顶尊胜译本。该经讲的是善住天子在得知自己七日后命将绝,并将“受地狱苦”等而心生怖畏,故向天帝释求法度救,帝释往诣世尊(释迦佛)处求法,世尊则宣说佛顶尊胜陀罗尼,并嘱其将此陀罗尼传授于善住天子。[12]因此,在佛陀波利译本中,是以世尊释迦佛说法为中心构架。

此后关于佛顶尊胜信仰的数本经典基本上都是延循的此叙事版本,如唐杜行顗译《佛顶尊胜陀罗尼经》(下简称“杜行顗译本”)、地婆诃罗译《佛顶尊胜陀罗尼经》(下简称“地婆诃罗译本”)和《最胜佛顶陀罗尼净除业障咒经》以及义净译《佛说佛顶尊胜陀罗尼经》等。只是到了法天译本中说法的主尊从释迦佛变为由“观音”奉请“无量寿佛”。但法天译本的主体思想以及内容仍然和佛陀波利译本一脉相承,也就是说法天译本也是在佛陀波利译本的基础发展而来的。不过,法天译本相较于尚处于早期密教阶段的佛陀波利译本而言,前者已属于后期密教的密法。第8窟中这组造像,以作说法印的释迦佛为主尊则表示这一点还是延循的早期佛陀波利所译的佛顶尊胜系统。

(二) 观音与尊胜佛母相配并“形象化”则始自法天译本,该经是这种配置的依据

在佛顶尊胜信仰中,当以释迦佛为主尊时,只有杜行顗译本和地婆诃罗译本经首中提到观世音菩萨前来听法。[13]然而,根据经文,观世音菩萨也只是作为前来听法的“三万二千菩萨摩诃萨众”上首之一出现在经首而已,并非经文突出的主要参与者;并且其后经文所述内容与佛陀波利译本中的一致,主要还是围绕善住天子、帝释和释迦宣说佛顶尊胜陀罗尼而展开。那么,依佛陀波利所译佛顶尊胜系统一系,尚不足以将观音突出,和尊胜佛母并列而置。对比经文,只有到了法天译本中,观音才贯穿整篇经文,其地位得以加重,且作为经文的主要参与者与佛顶尊胜陀罗尼以及尊胜佛母建立起紧密的联系。

因此,将观音和尊胜佛母的形象并列而置,至早不会早于宋代。敦煌石窟中的尊胜佛母曼荼罗也都是西夏、元时期的作品。虽然唐代以来,佛顶尊胜信仰中“度亡”、“破地狱”的思想使信众常将《佛顶尊胜陀罗尼经》或尊胜咒,与《心经》及其密咒、《大悲咒》等合刻在佛顶尊胜陀罗尼经幢或墓幢上,但将观音和佛顶尊胜“具象化”并置,却应该出现在法天译本之后。

因为法天译本对佛顶尊胜信仰最大的发展就是规述了尊胜佛母的形象,使单纯的陀罗尼信仰发展成对具体的尊胜佛母的信仰,并且将观音菩萨和金刚手菩萨以及四大明王规述在尊胜佛母的两侧。这是观音菩萨与尊胜佛母最具直接性关联的叙述,但是法天译本中通篇并没有对观音菩萨的仪轨做出类似尊胜佛母一样的详尽规述,只云“手执白拂”。榆林窟第3窟南壁东侧和东千佛洞第2窟东壁北侧尊胜佛母曼荼罗中,基本上即是依该经所述来配置尊胜佛母和观音菩萨以及金刚手菩萨等。

然而,在东千佛洞第7窟中心柱东向面的尊胜佛母曼荼罗中,尊胜佛母的两侧没有画观音菩萨和金刚手菩萨,和莫高窟第465窟窟顶西披中的一样,出现了“一佛二胁侍”的组合——中间主尊是无量寿佛,左侧是十一面观音,右侧是尊胜佛母。根据主尊的身份可判析,这种配置亦与法天译本的译出相关。不过相对于观音和金刚手二菩萨作为尊胜佛母的胁侍而立于两侧,这种将观音与尊胜佛母左右对称并列,且安排在主尊两侧的形式则更类似于第8窟中释迦、尊胜佛母和六臂观音的组合,所不同的只是主尊的身份,及相配合的密教观音的形象。但无论是哪一种形式的观音,在法天译本中均未有规述,这也给不同地区画师的创作让出了自由发挥的空间。

(三) 该组合是早期《佛顶尊胜陀罗尼经》系统和后期法天译经系统的融合

概而论之,第8窟“一佛二胁侍”的组合造像是由唐至宋尊胜佛母信仰的融合。其中将释迦佛作为尊胜佛母的主尊,是沿循的佛陀波利译本系统;而将尊胜佛母和观音组合在一起,作为胁侍立于两侧的配置,则依据的是法天译本——只是第8窟中“一佛二胁侍”的主尊不是无量寿佛,依旧是释迦佛。

三、“一佛二胁侍”中观音托钵、持柳枝的仪轨

与大理地区流行的四臂尊胜佛母一样,与之配置的六臂观音也颇为独特,主要在于持物中以钵与柳枝相配。虽然唐苏嚩译《千光眼观自在菩萨秘密法经》中有记载“……当画宝钵观自在菩萨像……但二手当脐上持宝钵,即成已” [14]。但实际造像中,观音托钵的形象在汉、藏地都非常鲜见;而且观音最流行的是净瓶与柳枝的组合,更遑论钵和柳枝结合在一起的罕见形象。不过这种仪轨的观音在大理国却时常出现,较为流行。这种样式的观音目前尚不知是否有其它依据,留考。但具体问题具体分析,就第8窟中与尊胜佛母相匹配的六臂观音而言,笔者认为其中托“钵”、持柳枝的形象与法天译本中所规述的相关法事仪式有关。

同时我们进一步认为,在看待此处观音托钵、持柳枝的问题时,不能忽视两个问题:一、宋时佛教在汉地发展的一个背景,即宋代忏仪佛教的兴起对法天译本和观音托钵,持柳枝含义的影响;二、第8窟的整体性质,实际上它是一个具有实用功能的经忏道场窟,主要关注着“现世”和“身后”的利益。

那么,在讨论这一问题前,我们有必要先概略地了解一下宋时汉地佛教发展的一个新趋势——忏仪佛教的兴起。

(一) 宋代忏仪佛教与佛顶尊胜信仰

1. 唐宋之际忏仪佛教逐渐兴起,其显著特征是吸收了浓厚的观音信仰

唐宋时期,佛教在汉地的发展出现了世俗化的倾向,佛教经忏信仰兴起,并日臻完备,规模巨大的水陆道场逐渐形成。尤其至宋时集成了一批体系完备,但至今仍散逸在历代《大藏经》之外的经忏道场仪轨(下简称“道场仪”)。这种经忏信仰被方广锠先生称之为“忏仪佛教”“信仰性佛教”。方氏指出这种忏仪佛教以“功德思想与他力拯救为基础,以汉译典籍中的信仰性论述及中国人撰著乃至诸多疑伪经为依据,以追求现世利益及逃避地狱惩罚为主要目标”,且“大规模法事仪轨的出现,是我国信仰性佛教由配角走上前台的重要标志。” [15]可以说,至宋时经忏信仰已十分流行,标志着忏仪佛教的成熟。这也是唐宋以降佛教形态在汉地发展的一大主流。

忏仪佛教在发展的过程中“以方便为究竟”,不断融合世俗需求,主动汲取道教及民间等信仰。但作为佛教的一种形态,其最显见、最重要的特征之一还是在于忏仪佛教中广泛吸纳了浓厚的观音信仰。[16]这一方面是因为观音在现世中救苦救难,深受民众崇拜;另一方面又因为观音作为“西方三圣”之一,同时也有济度亡灵,往生极乐的功德。可见对观音的崇拜不仅可以“追求现世利益”,又能“逃避地狱惩罚”,获得“他力拯救”。宋时集成的大批道场仪,大多又都含有度亡荐福的目的,因此在这些世俗性的道场仪中观音信仰成为了其中一个十分重要,且不可或缺的共同因素,同时也表明至少至宋时观音信仰已完全被融合到经忏信仰这一忏仪佛教的信仰形态中去了。

现在,如果我们注意到宋时这一佛教发展背景的话,再来审视法天译本和佛顶尊胜信仰,或许就会有新的认识。

2. 法天译本正是在汉地忏仪佛教作兴的大环境下译出,受其影响,突出强调观音在经中的分量

法天译本出世时,正值中国汉地忏仪佛教兴起的时期。在这样的信仰形态的风潮下,法天译本虽然不是专门根据尊胜佛母信仰撰成的道场仪,但作为一种追求现世利益、济度亡魂,以及“逃避地狱惩罚”,祈求往生净土的佛顶尊胜信仰而言,其必然也受到彼时汉地大兴的佛教经忏信仰之形态的影响。对此显见的表征至少可上循到五代(10世纪),彼时在佛顶尊胜陀罗尼经幢上就开始出现了七字一句的“启请文”。其中的“启请”“奉请”“稽首归命”“称扬”“回施法界”等都是道场仪中常用的术词。这种七律“启请文”就是道场仪中常见且必不可少的偈颂。如前晋天佑十二年(915)东岳庙尊胜经幢中刻有偈颂,如下:

佛顶尊胜陀罗尼真言

稽首归命十方佛,真如海藏甘露门。三 宝 十 圣应真僧,请□□□□□护。念希总持秘密教,能发圆明广大心。我今随分略称扬,回 施 法 界诸含识。

……

诸神名

天翁、地母、天齐王、盖国大师、华岳三郎君、阎罗天子、左丞右相、天曹……灶君、中岳嵩高郎君、北岳恒杨五郎、□判官、泰山主簿……风伯、雨师……仙家部队、口净尊师、六蕃王。

天佑十二年岁次乙亥八月巳丑朔二十五日癸丑建立庙宇及塑仪并造幢……

[17]

在此尊胜经幢中,除了偈颂之外,还刻有“诸神名”,皆是道教和民间信仰的神祇。从中可以看出,这实则可堪称是一个“水陆道场”启请。佛顶尊胜信仰开始与佛教的经忏信仰相糅合。

在宋雍熙四年(987)李恕尊胜石幢中不但有“佛顶尊胜陀罗尼启请”文,同时还有关于观音信仰的“□□大悲陀罗尼□□□□启请”文。如下:

佛顶尊胜陀罗尼启请

奉请尊胜三千主,慈悲广大金色身。……若能一念至皈心,八方圣众皆来助。……我今讽念佛真言,一心皈依尊胜王。

(以上启请共五行,下为陀罗尼咒,共十四行,内主佛菩萨号,最多不俱录)

□□大悲陀罗尼□□□□启请

□□□□自在□,大圆□□金容□。……共是化人大菩萨,眼中长圣大悲愿。力不思□是□□,□□□□□□□。

……

时大宋雍熙四年丁亥岁四月二十日赵郡西祖李恕自书,男绍宗,石匠薛璘

[18]

虽然佛顶尊胜陀罗尼和大悲陀罗尼在唐时就已经配合出现在经幢上,但那只是咒文的组合,还没有形成一种经忏行文。李恕尊胜石幢可以看成是将佛顶尊胜与观音信仰相配用的现象结合到经忏行文中,或叫以经忏行文形式表述的例证。这不是说这种现象的直接源头是出自经忏信仰的影响,而是说宋时这种现象被吸收到了忏仪佛教的形态中。“启请文”在佛顶尊胜陀罗尼经幢中的出现正值五代之际,此时正是世俗性的忏仪佛教快速发展的时期。更重要的是“启请文”的出现与法天(?-1001)译出是经的时间也相近不远!法天于宋开宝六年(973)来华,译出此经也就是10世纪晚期的事。也就是说在法天译本出现之前,启请文,以及水陆中所请的众神祇就已出现在佛顶尊胜陀罗尼经幢上了。据上述材料可合理推论,在这种社会信仰的大环境下,至法天再译尊胜经时难免会受到,或迎合忏仪佛教这一信仰形态的影响和需求,从而观音的分量在经中的地位得以重点突出——这应该就是为什么与佛陀波利等诸译本一样都是强调佛顶尊胜信仰,但法天译本则刻意加强了观音在经中的地位,将其和佛顶尊胜陀罗尼,以及尊胜佛母信仰直接紧密衔接起来的一大时空背景和原因之一。

(二)法天译本及观音手中的“钵”和“柳枝”与道场仪中的“洒净”仪式

1. 法天译本中“钵”和“柳枝”常见于道场仪的歌赞中,用于经忏法事中的“洒净”仪式

法天译本除了规述了尊胜佛母的图像仪轨外,经中还规范了一系列的作法仪式,如曰:

……作四方曼拏罗。以白花散上,燃酥灯四盏安坛四隅。焚沉香、乳香,满钵盛阏伽水。复用白花作鬘,以此总持或安塔中,或功德像中安于坛上。持诵之人以左手按坛,右手持数珠。一日三时诵此总持二十一遍……能消诸病,延寿百年。解诸冤结得妙音声……生生常得宿命神通。若将前加持净水,洒于王宫及自舍宅,乃至牛马等所住之处,速得去除罗刹、龙蛇之难。……。若有病苦,以水洒顶,永得消除一切重病。如是无量赞大总持,如所作必得成就。复用柳枝以此总持加持二十一遍,即将揩齿获得无病,聪明长寿。

[19]

引段中有“建坛”(“作四方曼荼罗”,即建立道场)“散花”“燃灯”“焚香”“洒净”“安像”“持珠”“诵咒”“赞叹”等一系列法事仪式。站在上述背景下再来审视这些经文,这本质上就已是出于尊胜佛母信仰而举行的一个简略的经忏法事仪式;且经文中明确出现了“钵”和“柳枝”两种法事用器。经文表明,“钵”是用于满“盛阏伽水”,“柳枝”用于一系列“洒净”的仪式。这种“洒净”实际上就等同于在经忏道场中“广洒法水”这一必不可少的重要的仪式;[20]且“钵”和“柳枝”也常见于包括大理国在内的宋代不同道场仪的歌赞中,是其中常见的法器,用于“洒净”道场和“众身”。[21]

2. 第8窟是经忏道场窟,“一佛二胁侍”中观音托“钵”、持“柳枝”即是这种洒净仪式的含义

根据经典可知,信奉尊胜佛母,书写、持诵、供养佛顶尊胜陀罗尼能够救拔饿鬼,济度亡灵,往生净土。同时也能满足现世的诉求,如祛病消灾,延寿增益,增长智慧、解冤释结等,具有很明显的世俗经忏性质。[22]第8窟除了刻有释迦、观音和尊胜佛母的组合造像和象征“生”的“女阴”外,[23]在主窟左内壁“一佛二胁侍”对称的右内壁上又刻着一铺可司掌“身后”的“西方三圣”和地藏菩萨,而在下层正前方还雕有用以礼拜忏悔的石“蒲团”(图8),不难看出整个第8窟实际营造的即是一个经忏道场窟,主要承载的就是度亡、荐福的世俗功能。[24]在这样一个实用性质的凿窟目的下,其观音托钵、持柳枝的义蕴就可以结合上引法天译本中规述的仪式做出解释——与尊胜佛母相配的六臂观音手中托钵,持柳枝应该就是表示“满钵盛阏伽水”、“复用柳枝以此总持加持……”等上述相关仪式,也就是说其喻示的是在道场中洒净的含义。