《事故共和国》是哈佛大学出版社在2004年推出的一本美国法制史专著。而该书的最初版本是作者维特在耶鲁大学历史系提交的博士学位论文。因此,这是一本认真严肃地尝试解释美国工业事故法的兴起的学术专著,至少在美国本土,它并不是公共知识分子写作的学术或大众畅销书。事实上,如果不是王绍光教授在2005年的推荐,这本书应当不可能在2008年就出现中译本。这样说并不是否认这本书的学术地位。实际上,《事故共和国》让维特获得了一位年轻美国法律史学者可以获得的所有学术大奖,可以说是以一本书即奠定学术地位的典型案例。

因此,值得思考的一个问题是,这本译自英文的历史理论著作为什么会在中文阅读中形成了一种公共影响力。我在这里的答案非常简单:这本书所处理的主题触及到了每一位中国读者心灵中的中国问题。如果借用一篇书评的标题,这就是“那些令人悲伤的事故”。但恰恰正是因此,《事故共和国》的中文读者往往会陷入一种阅读上的误区:《事故共和国》之所以值得推荐,并不是因为这本书所提出的学术观点以及所做出的学术贡献,而是希望可以借其所记录的美国故事来说中国的事。虽然译者翻译这本书的最初动机就是希望中文读者可以理解美国历史中的工业事故危机与治理,当然也包括在理解的基础上的自我反思,但前提都要求读者和评论者可以阅读并且理解这本书。

▐ 《事故共和国》作者约翰·法比安·维特、该书雅理版及英文版

这应当是一种真正的阅读,而不是囫囵吞枣式的阅读,甚至是就在“事故共和国”这个书名上进行简单的借题发挥。正是因为“事故共和国”的名字,这本书才可能在中文语境内得到现有的关注,同时也使得它未能得到语境化的理解。简言之,书名成了这本书的成功和失败的根源。有鉴于此,我开始重读这本3年前的旧译作,尤其是其中的同名章节第七章“事故共和国”。我的目的是可以重新反思作者事实上并未直接讨论、但却是中文读者最想学习的一个问题:美国到底是如何治理矿难的?

已如前述,《事故共和国》起初是作者维特完成的一篇历史学博士论文。因此,本书首先是一种历史学的研究,其次才是法学或政治学的研究。它是在历史学的问题意识指导下以历史学的方法回应了美国法律史的问题。以作者自己的话来说,“这本书所讲述的是美国工业事故的危机及其所引发的美国法改革。”(第6页)而该研究所要批判的正是美国学界内主导该领域的两种解释路线:物质主义的和理念主义的。在这一意义上,维特的历史学命题并不复杂。作者认为,现有的两种主流历史叙述并未能认识到“19世纪末在很大程度上呈现出多种发展道路的可能性时刻”。因此,维特命题的关键词就在于美国事故法体制的“偶然性”。美国事故法的历史并没有“预设一种确定性的关系”,而是“动态性”的,是“一段关于试验的故事”。(第8-11页)

只有理解了这一点,我们才可能真正理解作者为何选择了TheAccidentalRepublic作为书的标题。Accidental其实在这里语带双关。第一重意思是指“事故”。“我要强调事故法的发展在很大程度上奠定了20世纪、甚至21世纪美利坚共和国的基础。”这正是我在以下两节内所主要评述的维特命题。第二重意义则是指“偶然的”。这里的“偶然”指的是事故法体制之演进过程的非故意性和非预见性。“我们的事故法体现出美国人在世纪之交试验的诸多改革方案的痕迹,将它们拼凑成所有个人和团体都未曾规划或预见到的混合体制。”(第33页)

而只有理解了Accidental作为“偶然性”的意义,我们才可以理解这本书的整体结构。在第一章介绍了美国内战后在工业化过程所出现的工业事故治理危机后,从第二章至第六章,维特教授以全书大部分篇幅总结了美国处理工业事故问题的“四种主要思路”。第一种是美国律师和法官将原本杂乱的法律规则和标准整理成普通法内的侵权法体制,由此出现的是著名法学家吉尔莫所谓的“侵权吞并契约”的过程;第二种是普通工人自发组成的合作保险协会,这是一种曾经广泛存在但现已被人遗忘的组织。第三种是公司雇主和科学管理运动的推动者发展出的私人雇主赔偿项目。第四种则是社会保险论者经由立法过程推动的强制性工人赔偿项目。

因此,在我们尝试理解美国事故法的改革过程时,“偶然性”这个关键词是我们必须时刻记取的。在这里,偶然性意味着这项改革的复杂性、开放性、试验性、非故意性、非预见性。正因此,读者不应当祈求可以在本书内发现一种可以放之四海而皆准的改革公式。维特在写给中文读者的序言中就特别指出这一点:“在经济工业化的过程中,走向工业风险的降低并非只有唯一正确的道路……今天的美国在这一领域内的制度体系是一个混合体,它包括了工业伤残的行政赔偿、初审律师推动的诉讼,以及一个相对软弱的监管体制。这一政策制度的混合体制可谓美国经验背景下的历史发展的产物,例如,美国的联邦制,法院的权力和司法审查的实践,美国公务员的人数不足,以及将权力分配给私人团体而不是公共机构的传统。”(第6页)一言以蔽之,美国走向工业安全的模式具有自身的特殊性,它根源于美国本身的宪政体制和政治文化。

但问题仍然在于,我们究竟可以从美国的经验中学到什么。无论是经由何种路径,美国在20世纪初年确实完成了工业安全的大跃进。诚实的数据永远不会说谎。从1907年至1920年,美国工业的每工时死亡率下降了三分之二。美国一定是改变了什么,才可能带来这种变化。而如果非要在纷繁复杂的试验中总结出一条美国经验,这应当是工人赔偿法以及背后所代表的国家、工人和工会之间的关系转型。事实上,维特教授只是在行文中偶尔表述在改革路径和进步结果之间的因果关系:“在工人赔偿法制定之后,美国的工业事故率即开始下降。”但要注意的是,维特总是会谨慎地补充指出,“但是,关于事故率的下降是否由于新立法下的雇主成本,经济史学家却无法达成共识。”(第320页)因此,我在这里无意也无力纠缠于美国经济史学家都无法分辨的问题,而是回到一个更根本的问题上:工人赔偿法在美国宪政体制内意味着什么。我借用了苏力教授有关送法下乡的比喻,将这一过程归纳为“送法下车间”。

送法下车间这一短语实际上未能点名至关重要的主语:究竟是“谁”将工人赔偿法送达至工人的车间。我认为这里的主语是美国现代的行政国家,而不是工人赔偿法出现前的诉讼律师、工人兄弟会、或者是雇主和科学管理运动者。事实上,后者的救济路径都存在着难以克服的致命缺陷。首先,工伤者有权在法院提起普通法上的侵权之诉,但过错责任原则要求原告必须证明雇主存在过错,同时自己没有过错,否则的话,损失“必须留置于它们最先发生的地方。”(第73页)。其次,工人互助会也可能向工伤者提供有限的救济,但这种各自为政的合作事业不仅存在着经营上的难题(诸如逆向选择或道德风险,第160页),而且“你必须在死后才能赢得收益”。在这一意义上,合作保险的逻辑就是“工作、再工作、然后挣钱买下你的坟墓”。(第172页)最后,科学管理运动主张工业生产的标准化操作,“用科学管理去取代……工人的个体判断”,因此“工人的纪律和管理者的责任是一体两面”。(第190页)但公司雇主的救济不仅意味着工人自治权的丧失,而且也会让主动承担起事故成本的雇主处于市场竞争的劣势,因此它的前提是全行业的协调行动。

工人赔偿法克服了上述三种路径的缺陷。无论是普通工人的侵权法之诉,还是向雇主或自治组织提出的救济申请,事实上都是普通法体制下的水平诉求。新行政国家则将这种水平式权利诉求转变为工人面向新行政过程的垂直诉求。与此同时,工人组织也转变为新兴行政国家内的诉求经济。而且,维特还从工人赔偿委员会的档案发现了“需求和权利之间的辩证关系”。在工人赔偿体制取代侵权法体制后,诉讼律师在事故救济过程就失去了用武之地。新“法律所处理的是需求,而不是权利,”(更严格的说,应当是一种基于需求的权利)。“尽管雇主及其保险公司在技术上依然是工人赔偿程序中的被告,尽管雇主或其保险公司将支付所有的款项,但在……这些原告看来,州的赔偿委员会才是他们可以主张权利诉求的机构。”(第 346页)正是在这一意义上,工人赔偿法体制催生的是一种面向国家的、基于需求的新权利主张,标志着“普通美国人、工人组织和国家之前关系的重新定位”。至此,美国已经突破了19世纪的“政党法官国家”,(Skowronek)而成为了一个新的行政国家。

工人赔偿法的体制是美国新行政国家的宪制起点。在此之前,从来没有一种联邦政府的社会项目可以如此深入美国社会。1917年,工人赔偿项目就已经覆盖了美国雇佣工人总数的69%。仅以纽约州为例,在该州工人赔偿立法修订生效后的第一年(1914年),纽约州赔偿委员会就接到了40,855件的工伤事故赔偿申请;这一数字在第二年增加到50,861件,第三年则为58,562件(占纽约州雇佣工人总数的3%)。到了1930年,纽约州每年受理的工伤赔偿请求已经接近20万件,这仅仅只是一个州!

数据不可能说明一切。维特还以细腻的笔触表现出普通工人以及家庭是如何学会与现代行政国家进行对话的。美国各州的工业委员会都发起了教育运动,“传播有关赔偿法的信息”,告知工人他们在新体制下的权利。委员会的官员们相信“他们需要通过传单、报纸、在车间内、在公共集会中,进行一场持久的教育运动”。徒法不足以自行,没有这种现代国家面向工厂车间内的普法运动,就不可能发生这一广泛而持久的公民和国家间的对话。(Ackerman)“赔偿委员会的教育和宣传努力与请求者的权利主张构成了一种循环往复,也是在这一过程中,美国的工人阶级学会了如何与新行政国家进行谈判,由此展开的是一个非凡的过程。”(第347-348页)

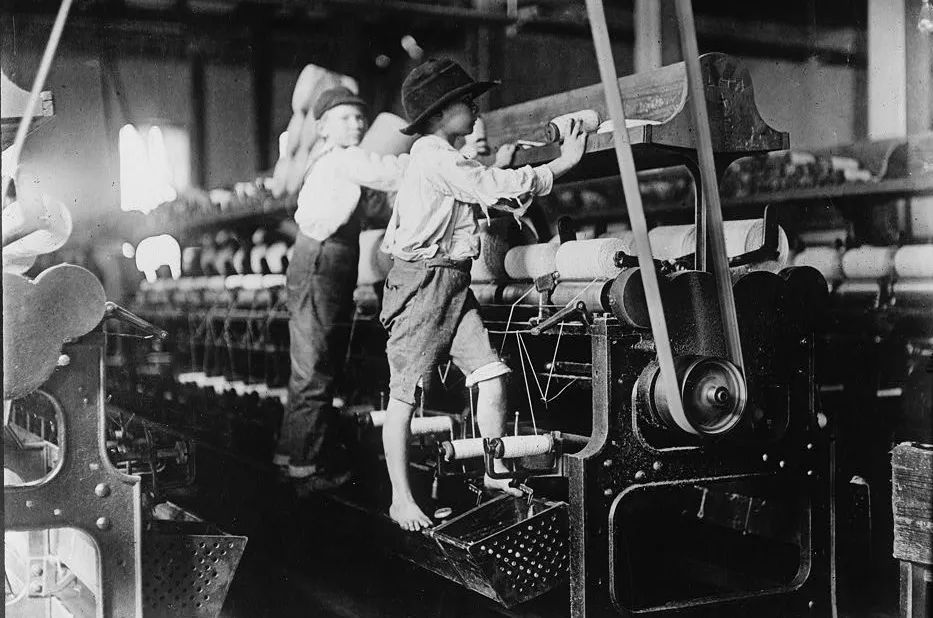

送法下车间是一个非凡的过程,但这一过程却又必须以新行政国家的强大制度能力作为保证。维特教授特别告诉中文读者,“《事故共和国》的研究让我认识到,建立工厂安全的有效法律制度的问题正是工业美国法治发展的试金石。从宾夕法尼亚和西弗吉尼亚深入地下的煤矿到纽约市高楼内的纺织血汗工厂,从匹兹堡市的轧钢厂到布法罗市的铁路,新型的立法如要扫荡美国工业世界的边角缝隙,强大的新制度能力是必需的。”(第5页)

我们还要追问,在这一“政党和法院”作为制度形式、“普通法”作为制度实质的传统国家转变为新行政国家的背后,是否存在一种可认定的法律逻辑?

英国的梅因爵士曾说过西方法制史内非常著名的一句话:“所有进步社会的运动,到此处为止,是一个‘从身份到契约’的运动。”(梅因,第96-97页)而工人赔偿法代表的却正是一种去契约化的过程。诚然,财产和契约“在19世纪末以前主导着美国的法律过程”。但这里“契约论”并不是政治理论中的社会契约论,它可以见之于约翰·密尔在1848年的论断,“国家的目的就在于‘执行契约’”。而在美国以一场内战结束了邪恶的奴隶制后,“自由劳动”更是作为一种意识形态走上了法律和社会秩序的神坛。因此,美国普通法的预设理念在于:社会是由自由行动者所构成的,人们在社会中形成互利的合意关系,国家的功能就是执行人们的契约关系。这一理念预设着原子式的个人、平等的社会条件、以及最小限度的国家。既然普通法组织起的社会秩序是一种前政治状态,国家的职能也就只限于“恢复原状”。任何企图改变普通法的权利分配的政治行为,即便是多数人的民主政治决策,都是不正当的阶级立法。(Gillman)正是基于这一点,美国法院在这一时期基本上充当着旧秩序的守护者,直至他们在罗斯福新政的政治压力面前完全崩溃。(关于法院的逻辑,可参见维特,第288-289页,关于这段宪法革命的解释,可参见Cushman书)

在这一意义上,工人赔偿立法不能只简单地理解为否定了普通法的过错责任原则。这一法律原则的革命标志着一种新国家理念的出现。在这一新国家理念中,国家已经不再只是密尔意义上的契约执行者,而成为罗斯福所说的“走向合作互助……的机制”。这一新国家理念可以见之于罗斯福在1934年对社会保障法起草委员会的指示:联邦社保法应当要保护每位工人及其家庭免受“在人类世界中无法根除的不幸”,保障工人及其家庭免受现代雇佣工作的“危险与变动”。(第341-342页)工人赔偿立法的反对者认为新立法是“激进的”、“革命的”、“社会主义的”、“集体主义的”。但或许正是从这些攻击性的标签上,我们更能够把握这一立法变革的意义。

为什么维特称工人赔偿法的兴起为“美国法的重构”?又是在何种意义上的一种“重构”?简言之,行政国家是如何重新建构普通法的法律逻辑的?问题的答案可以归结为统计学方法的引入。普通法的归责在于认定哪个法律主体的过错导致了工业事故。如果各方均不存在可以经由司法过程认定的过错,那么损害就应当“留置于它们最先发生的地方”。工人赔偿法突破了这一归责逻辑。20世纪初的美国人发现,工业事故总是“以无法抵挡的规律性反复出现”。无论资方如何设计标准化的工作流程,无论劳工如何按部就班地进行工作,一个看不见的逻辑之手统治着机器大生产的流程。纽约州曾有调查委员会得出结论:“平常的机器压印大约每万次会有一次轧断和压伤一根手指”;“每一个旋转的皮带在大约每万次的运转中会撕裂一位工人的手背”。这是社会生活的铁律。工人个体在工作过程中的疏忽、大意、鲁莽均不会影响到工业事故的正常死伤数量。“无论单个工人的个体行为如何,工业的祭坛上每年都会有它的牺牲品。”(第249页)

既然事故是“工作的一种必然危险”,“工人的道德过错”已经被“消灭”。(第250页)正因如此,古典侵权法在事故个案内分配过错和责任的方法就未能抓住问题的根本。社会改革家主张应当以立法过程中的“普通人”概念来取代司法过程中的“个人”的概念。在这一意义上,工人赔偿法的目标并不是提供普通法意义上的“个人之间的正义”,而是建立起“一种符合所有当事方最大利益的损失分配”方案。(第250-253页)。

这一法律逻辑的转变可以说解决现代行政国家在美国宪政体制内的正当性问题。正是站在这一法制新时代的起点,著名的霍姆斯大法官才在他的经典演讲《法律的道路》做出预言:“理性地研究法律,当前的主宰者或许还是‘白纸黑字’的研究者,但未来属于统计师和经济学家。”(Holmes,469)