文章转自公众号:原子的商业世界(

OMGbusiness)

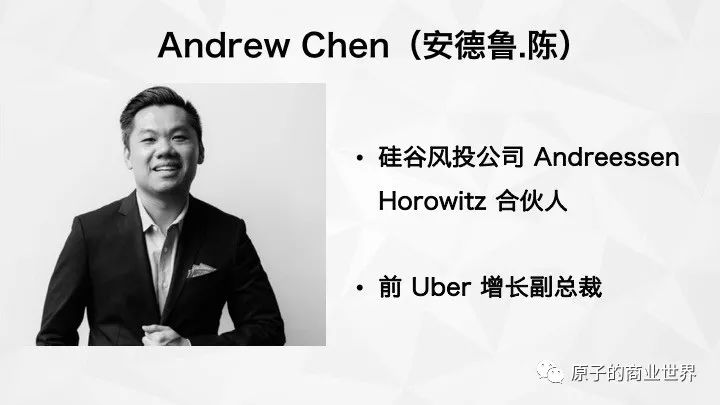

最近关注了一批硅谷的增长大牛,Andrew Chen 是其中之一。看了他的 blog 收获多多,总结了8点知识模块干货,分享给大家。

阅读时给大家个小 tip:请关注他的推导过程,而非仅仅结论。

Andrew Chen 的博客专注创业、增长、设计等。增长黑客这个概念,就是因为2012年 Andrew 在他的博客上发表文章《增长黑客是新的营销副总裁》(《Growth Hacker is the new VP marketing》),从而引起业界广泛关注的。

二、糟糕点击率法则

(The Law of Shitty Clickthroughs)

下面是 Andrew 举的一个真实的例子 —— 对比 1994 年 HotWired 和 2011 年 Facebook 的 banner 广告平均点击率:

可以看到,整整差了 1500 倍!尽管造成这种差异的因素有很多,但基本的趋势是:banner 广告,电子邮件以及许多其他营销渠道的点击率每年都在减少。造成这个趋势的主要原因如下:

但是大家并不必担心,因为新的营销渠道也在不断被发现,而这些新渠道往往表现更好。因此,想真正克服“ 糟糕点击率法则”,最有效的方法就是不断挖掘新的营销渠道。

三、简化用户抛弃路径

(Make users quit your product easily)

按照正常逻辑,这一观点估计很多PM都会接受不了。毕竟,我们都想千方百计的“拖”住用户,让他们不能轻松地卸载产品、注销帐号、取消订阅。

但是,Andrew 的这一观点背后的核心理念是:每一个初创企业都是一个向“产品/市场契合(product/market fit)”不断靠拢的迭代学习过程,需要非常高保真的信号来告诉你是否朝着正确的方向发展。

先来解释一下“产品/市场契合”(product/market fit)。马克.安德森(对,就是投资了Facebook、Twitter、LinkedIn 等公司的那个硅谷教父)是这么说的:

在朝“产品/市场契合”方向发展的迭代过程中,需要数据提供决策支持。数据越好,决策自然就越好。那么,问题来了,什么样的数据可以拿来衡量用户是否对你的产品满意呢?

答案是:

明确型数据。

比如:

-

进行了一次购买

-

使用了一次搜索功能

-

填写了表格

-

等等

而和其对应的,是

暗示型数据

,即:

-

与购买人群具有相似的人口统计特征

-

阅读和相似用户一样的内容

-

有阅读金融类文章的习惯

-

等等

相比于明确型数据,暗示型数据的价值要低得多。如果想收集数据来驱动决策,那最好使用明确型数据,不管它是积极的还是消极的。实际上,如果只关注积极数据,那有50%的数据就被忽略了,而这会阻碍你达到“产品/市场契合”。

因此,我们应该“简化用户抛弃路径”。一句话:让暴风雨来得更猛烈些吧!

四、梅特卡夫定律

(Metcalfe’s Law)

梅特卡夫定律是计算机网络先驱、3Com公司的创始人梅特卡夫提出的,该定律为:

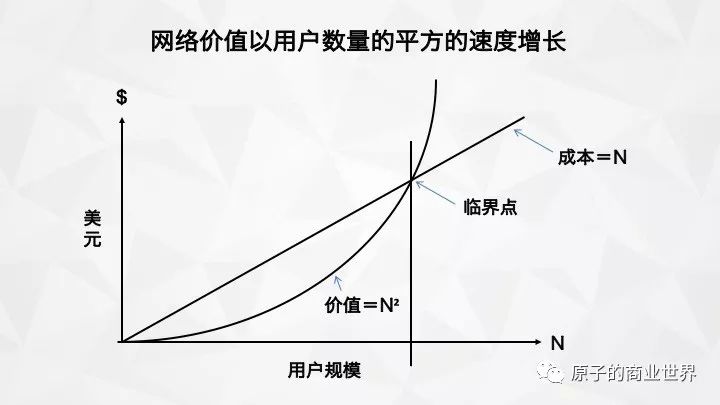

网络价值以用户数量的平方的速度增长

。用公式表示,如果网络中总人数是n,网络价值是n×n=n²。

其背后的含义是这样的:如果网络中的每个新节点与每个预先存在的节点连接,那么当你获得节点时,你就非线性地增加了每个人与其他人的连接数量。

更深度的解释,可以看下图:

随着网上用户的数量增加(N越大),网络的价值会加速增长,跟N2成正比;而用户获取成本是线性变化的,跟N成正比。达到某一个临界点后,价值将会远远超越成本。

这个定律对于社交平台来讲,即是好事,又是坏事。当你的用户从100增长到200时,你的价值从10k上涨到40k,而反之亦然。因此,如何把握这个定律,是我们每个人都该思考的事情。

五、上瘾的科学

(The science of addiction)

相信爱学习的大家已经知道不少让用户上瘾的奖励机制,比如货币奖励、等级激励、情感奖励等等。在这里,给大家讲一下 Andrew 更深入的分析。

奖励机制可以分为以下4种:

这 4 种奖励机制,效果结论如下:

在设置用户奖励时,大家可以参考这个结论,相信你的效率会更高。

六、“最小化可行产品”和“最小化期望产品”

(MVP versus MDP)

不同类型的公司会有不同的首要切入点——以业务为导向的公司会最先评估可行性,考虑指标、收入和市场规模;以技术为导向的公司会先研发一个核心技术,然后围绕它建立业务;以用户为导向的公司会先关注目标用户的背景和行为,并围绕这一点建立产品体验。

因此,最小化可行产品(MVP)往往围绕着业务——用来验证其商业模式。比如,你可以测试着陆页的注册率、尝试预售商品等等。在产品里应当涉及价格和付款信息,因为它有助于评估产品的真实可行性。

但是,如果是以用户为导向,就该建立“最小化期望产品(MDP)”,即:

建立为用户提供高价值、高满意度用户体验所必需的最基本的产品。

要建立MDP,就需要交付产品体验的核心,而不是仅仅提供一个着陆页,这样才有助于用户全面评估你的产品。你要找出的是给用户提供价值的指标,而非转化率和收入。

这里举几个“最小化可行产品”和“最小化期望产品”的例子。

-

如果你建立了一个病毒式社交网络,有盈利但用户流失严重 —— 你建立的是MVP而非MDP。

-

如果你建立的相亲网站能让很多用户以20美元/月的价格购买,但他们找不到合适的对象 —— 你建立的是MVP而非MDP。

-

如果你制作了一款让你的朋友和家人喜爱并沉迷的棋盘游戏,但你无法让游戏公司分发它 —— 你建立的是MDP而非MVP。

可以看出,到底是该建立“最小化可行产品”还是“最小化期望产品”,取决于你的核心模式。

七、病毒性品牌与病毒性行动

(Viral Branding versus Viral Action)

病毒营销分为病毒性品牌与病毒性行动。

1、病毒性品牌

一般说的病毒营销,其实就是病毒性品牌。也就是“做一件很酷的事,让大家都愿意去谈论它”。这样的例子有很多,比如:

-

网易云音乐的“红色乐评列车”

-

新世相的“逃离北上广”和“地铁丢书大作战”

-

百雀羚的《一九三一》神长图

-

网易云课堂和三联听周刊的分销海报

这些现象级的病毒传播,需要足够的创意,因此可复制性较低,一般公司很难做到。

2、病毒性行动

这个病毒营销方式就是深耕“产品”,也就是“做一些容易传播给别人的事情。”

在这种情况下,关注更多的是病毒传播的机制,而非传输的内容。对于许多产品而言,这意味着你需要让用户更高效地在社交媒体上传播你的信息。

这类的例子也有很多,比如:

这些传播,依靠的并不是很酷的创意,他们是建立在产品内的,依靠的是自传播。

八、产品死亡循环

(The Product Death Cycle)

可以看到,这个死亡循环一共有3步,下面我们就来详细了解下每一步:

1、没人使用产品

对于初创产品来说,这个现象非常常见。面对这个困境采取的方法,有可能是使产品陷入死亡循环的开端。

2、向用户调研缺失的功能