同济大学土木工程学院硕士毕业生强海飞正在南极参与建设我国第五个南极科考站!

一、极地作业,同济人一马当先

同济大学土木工程学院地下建筑与工程系硕士毕业生 强海飞

我是中国第34次南极考察队员强海飞,我现在所处的位置是西南极罗斯海地区的恩克斯宝岛,

这里将来要建成我们国家第5个南极科学考察站。

我们队这次来的最重要任务就是给新站建设做前期准备。

我们27名队员经过不懈努力,仅仅用了3周时间,就搭建起了一座临时建筑,这样,后面来建站的弟兄们就有了生活和工作的基本保障。

想到再过几年,这里将要建成一座世界领先的考察站,想一想心里还是有一些小激动。

厉害了!挖掘机也来到了南极。

想想我们学的盖房技能也能用到南极,还有点小激动呢。

强海飞并不是第一次来南极。

早在2013年7月,强海飞进入中国极地研究中心工作,当年11月便起程前往南极。

因为能来南极,不管做什么工作,他都愿意。

“南极的工作富有创造性,会遇到很多未知,会遇到各种新问题,解决问题的过程让我很有获得感。”

那一年,作为第30次南极考察队的队员,他第一次来南极就是在中山站度夏。

他带领着15位队员花费了四十多天时间,手工组装了30个房间的桌椅床柜,保证了当年新建成的越冬楼投入使用。

他还充分发挥自己建筑专业的优势,协助监督、管理越冬楼和综合楼的新建工作。

强海飞也因为贡献突出被评为当次队的优秀队员。

二、第五个南极科考站选址,同济人奋勇前行

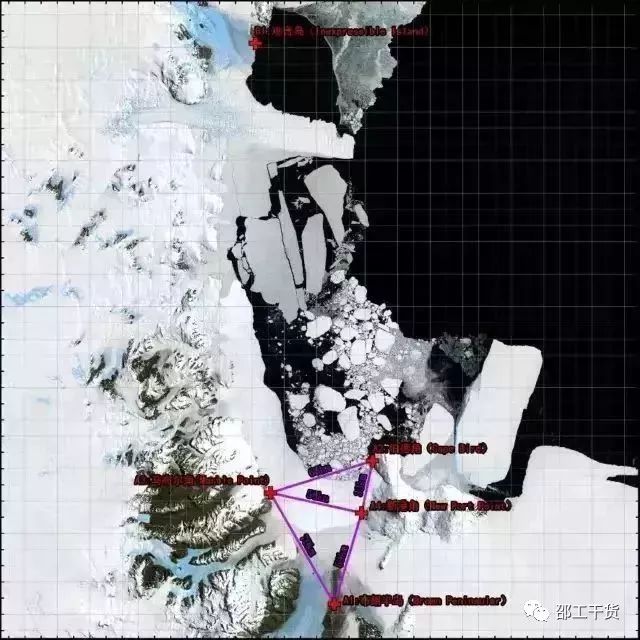

2017年2月13日21时许,随着海豚直升机载着多名科学家从难言岛安全飞回“雪龙”船,中国第33次南极科考队在罗斯海区域为中国新建第5个南极考察站优化选址作业全部完成。

罗斯海新站选址队队长由同济大学环境科学与工程学院副教授陆志波担任。

同济一共有3位师生参加,环境学院陆志波副教授和硕士生陆蓉,海洋学院博士生聂森艳。

罗斯海是南大洋深入南极洲形成的一个边缘海,是人类通过船舶抵达南极大陆、前往南极点的优选路线,也是研究气候变化对南极乃至全球影响的重要区域。。

队员们对5个作业点位进行全面调查,在酷寒高危环境中确保我国新科考站的位置合理安全

陆志波(右)在难言岛进行科考站选址工作

为同济人点赞!

三、你知道南极的建筑是什么样的吗?

自上世纪50年代起,多国政府派遣南极科考队到南极地区考察。为方便科考队员工作,各国政府建立了各自的科学考察站。如今在南极这片土地上共有53个科考站。

下面就节选其中的一些典型建筑物来给大家科普一下。

1、

萨纳伊Ⅳ南极考察站

由三个大小不等的建筑组成。其全名为南非国家南极考察队研究站,1997年建成,在新一代考察站中服役年限最长。该考察站建于冰原岛峰之上,据海洋100英里远。因其地理位置特殊,该考察站主要从事地震及GPS研究。

萨纳伊Ⅳ南极考察站

2、

哈里VI南极考察站

由两个平台和6个相互连接的舱组成。

舱体采用流线型设计,每个舱下有6个可升降的支撑腿,是世界上第一所由舱体相互连接建设而成的考察站。哈里VI南极考察站所在的布伦特冰架处于不断移动之中,要保持考察站处于同一据点位置并非易事。哈里VI南极考察站更像是一辆大型的野营车,布伦特冰架移动后,滑轮装置可以将该考察站拉回原位。

哈里VI南极考察站

3、

美国阿蒙森-斯科特南极点考察站

所在处距离地理上的南极点约100米,并以约每年十米的速度向南极点漂移,是目前南极大陆上最大的考察站。

站内可容纳150 名科考及后勤工作人员。整个考察站外形像一对机翼,底座同样采用支架设计,由36个液压千斤顶基座提供支撑,主题建筑距离雪地表面10英尺左右。这种设计可以加速吹过底座的南极风,有效防止考察站周围出现积雪堆积。如果有需要时,该考察站还可以向上升高10英尺左右。

美国阿蒙森-斯科特南极点考察站

4、各国在南极地区建设的新型南极考察站都已采用支架设计。这种在支架设计可以使得考察站远离雪地表面,并可有效防止被冬季积雪掩埋。

德国诺伊迈尔Ⅲ南极考察站

更是将支架设计建设体现的完美无缺。该考察站总建筑质量为2500吨,其底部由16个电脑控制的液压千斤顶基座支架提供支撑。这种支架设计可以使得德国诺伊迈尔Ⅲ南极考察站根据冰层的变动自行调节,以防出现结构变形。另外在冬季积雪过厚时期,基座支架还可以将整座考察站抬高。而整个抬高过程并不影响考察站内的正常运作,非常平稳,科考人员仅能感觉到轻微的颤动而已。

德国诺伊迈尔Ⅲ南极考察站

5、

康科迪亚南极考察站

是世界上为数不多的几个常年有人居住的南极考察站之一。

法国和意大利在设计该考察站时就以“人员在极端艰苦的条件下长期居住”为设计主旨。该考察站的外形被设计为鼓状,可以最大化的利用热能资源。康科迪亚南极考察站使用的废水处理系统借用的是欧洲航天局设计的宇航水利用设计,科考人员可以利用废水处理系统对淋浴及散热用水循环重复使用。欧洲航天局对对康科迪亚南极考察站的兴趣绝不仅在废水利用上,该考察站所具备的隔离、紧闭、拥挤的生活环境和漫长太空旅行中宇航员所面临的生活环境类似,这种生活环境对考察站中的15名科考人员在心理和生理变化影响也是欧洲航天局研究的主题之一。

康科迪亚南极考察站

6、伊丽莎白公主南极考察站建成于2009年2月15日,其主要建筑特点为:小型、美观、高效能、仅在夏季使用,该考察站是全球首座温室气体零排放极地考察站。考察站中的电力资源依靠52千瓦太阳能电池板及54千瓦的风力发电组提供。生命支持系统及研究设备电力利用的优先级高于洗碗机和便携式电子设备。换句话说,在比利时伊丽莎白公主南极考察站中不要未经请示就擅自为自己的iPod充电。

大家想想看,南极那边没有沙子水泥钢筋等建筑材料,那么这些构件应该是最好加工好之后用装配式的方法安装上去。

果然,已经有同行在做这个事情了。

相信以后装配式钢结构的用武之地会越来越多。

PS. 我整理了装配式建筑相关的学习资料,在微信公众号 [邵工干货] 中索取,关注并回复关键字“装配式”即可索取。