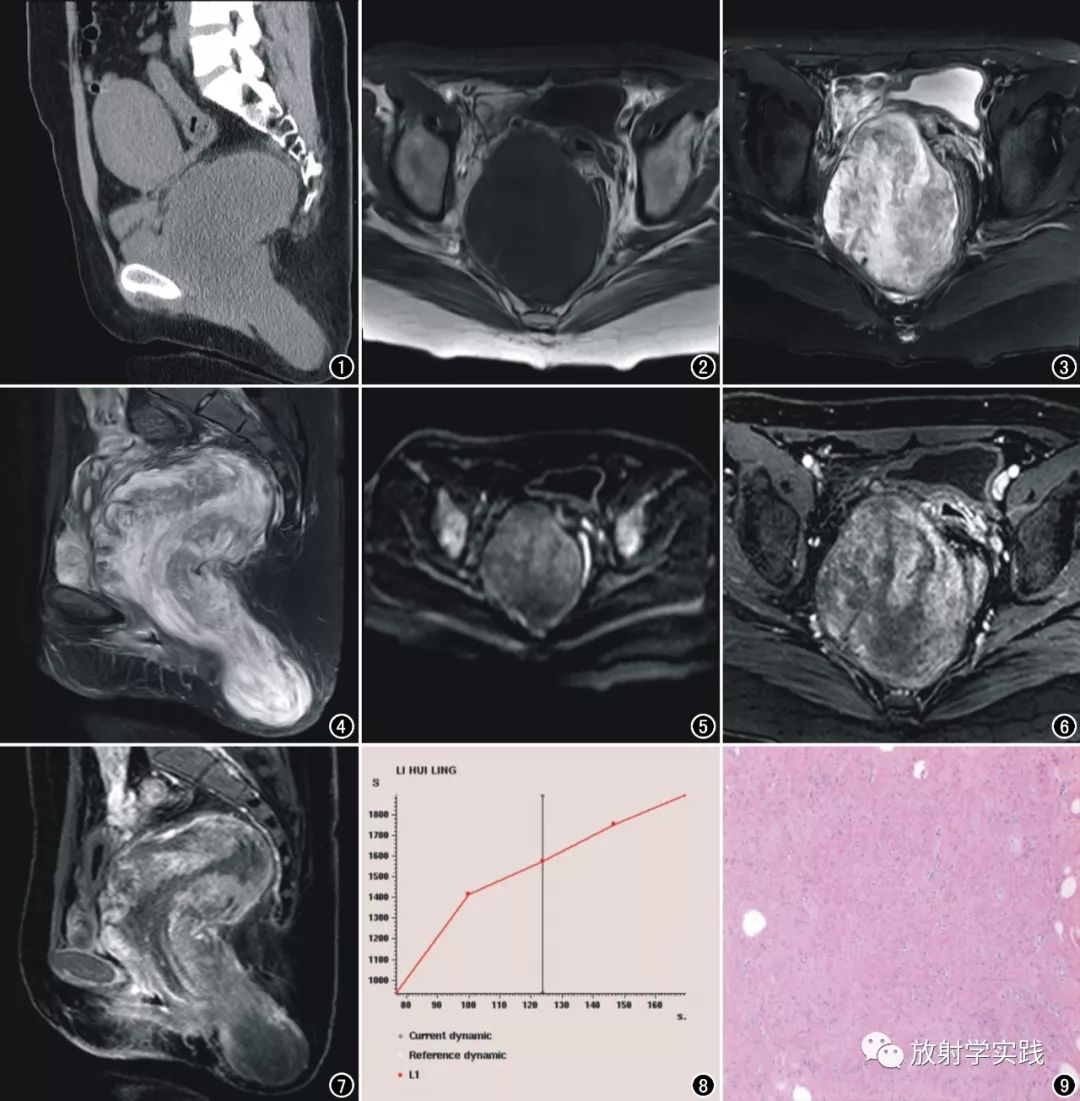

患者,女,

25

岁。

发现右臀部肿物

4

个月。

查体:右臀部距肛门约

5 cm

处触及一质韧肿物,无压痛及波动感;

肛门指诊无异常;无其他异常体征。实验室检查:血小板增高(

380×10

9

/L

)。

尿、便、胸片检查无明显异常。超声显示右臀下部不均匀团块状回声,疑似盆底疝。

CT

平扫:

盆腔一巨大不均匀稍低密度肿物,

CT

值

35 HU

(图

1

),边界尚清,向下延伸至右侧臀部皮下,大小

15.3

cm×19.2 cm×8.6 cm

,子宫受压向左上方移位,膀胱向前下方移位,直肠向左移位。

MRI

平扫:

肿物呈

T

1

WI

低信号(图

2

),

T

2

WI

呈不均匀高

/

低信号(图

3

),矢状面

T

2

WI

显示头端与骶骨相邻,尾端达臀部肌肉(图

4

),

DWI

为不均匀高低信号(图

5

)。

横轴面增强

T

1

WI

示平扫

T

1

低信号、

T

2

稍低信号区域强化(图

6

),肿物呈分层状强化(图

7

),

MRI

时间

-

信号曲线(

time-to-intensity

curve

,

TIC

)呈缓升型(图

8

)。

手术所见:肿物位于盆底右侧,并延伸至右侧臀部,大小为

20

cm×15 cm×8 cm

,质韧,色黄。

病理学:光镜显示疏松胶原性及黏液性背景中,散在管径不等的血管,肿瘤细胞稀少,梭形,胞浆红染(图

9

)。

免疫组织化学染色:

Vimentin

(+),

CD34

血管(+),

CEA

(-),

CK

(-),

SMA

(血管壁+),

Dog-1

(-),

CD117

(-),

Desmin

(-)。

病理诊断:侵袭性血管黏液瘤。

图

1 CT

平扫矢状面重组示盆腔内巨大低密度肿物,边界尚清。

图

2 T

1

WI

平扫示病灶呈低信号。

图

3

横轴面

T

2

WI

示病灶呈不均匀高低混杂信号。

图

4

矢状面

T

2

WI

示病灶呈不均匀高低混杂信号。

图

5

DWI

示病灶呈不均匀高低信号。

图

6

横轴面

MRI

增强扫描示肿物分层螺旋状强化。

图

7

矢状面

MRI

增强扫描示肿物分层螺旋状强化。

图

8

TIC

呈缓升型。

图

9

镜下示显著黏液样背景中混有血管和纤维组织(

HE

,

×100

)。

Virchow

于

1863

年最早将本病诊断为黏液瘤,

Steeper

等

[1]

1983

年首次命名为“侵袭性血管黏液瘤(

aggressive

angiomyxoma

,

AAM

)”,

WHO 2013

年软组织肿瘤分类中属于“不能确定分化的肿瘤”,称深部(侵袭性)血管黏液瘤

[2]

。

AAM

是一种罕见的间叶组织来源肿瘤,具有侵袭性,易复发,有一定影像学特征。

本病多见于中青年妇女,

40

岁以上较多,男女比例为

1:6

[3]

。

女性多发生于盆腔、会阴、阴道、臀部等处;男性者见于阴囊、睾丸、附睾、腹股沟区、精囊等

[4]

。

肿瘤较小时无症状,较大时压迫邻近器官如膀胱、直肠、输尿管、子宫时出现排尿困难、慢性疼痛、痛经等症状

[5]

。

肿瘤大小

1~60 cm

,多为

8~20 cm

[3]

。

本例瘤体较大,邻近器官受压,与文献报道一致。病理学上肿瘤有包膜或部分包膜,形态多样,呈球形、半球形、哑铃形和不规则形。大多数肿瘤分叶,浸润性生长。病理可见显著黏液样背景和细长的成纤维样细胞,细胞浆疏松,缺乏恶性细胞,黏液基质中肿瘤细胞与正常结缔组织混杂。免疫组织化学染色显示

Vimentin

、

CD34

、

SMA

强阳性,雌激素受体(

ER

)和孕激素受体(

PR

)中等阳性,

S-100

、

CD68

阴性,提示肿瘤来源于间叶组织

[3,6]

,

ER

(+),

PR

(+)提示

AAM

为激素依赖性肿瘤

[7]

。

本例患者未行

ER

、

PR

检测,其余指标与文献报道一致。

AAM

局部复发率高,约为

25%

~

47%

,

5

年复发率约

85%

[7-8]

,远处转移罕见。

由于

AAM

位置深在,早期很难发现。

随病变进展,查体可发现肿块,但不能明确范围,而术前影像学检查具有重要作用。

USG

特点为边缘清楚的稍低回声囊性团块状影,内部可见血流。

CT

显示为等或略低密度肿块,边界清楚,含有粘液样低密度区及部分实性成分,增强可见明显血管样强化以及漩涡状或分层状延迟强化。

MRI

能更好提示其成分特点。

与肌肉相比,

T

1

WI

呈等信号,

T

2

WI

呈高信号,与肿瘤含有较多水分和粘液样基质有关,涡轮状

T

1

及

T

2

低信号条带可能是血管纤维基质。

DWI

低信号、

ADC

高信号,高

ADC

值代表细胞间变少,提示肿瘤恶性度低

[8]

。

动态增强扫描呈不均匀渐进性强化,分层漩涡征为其特征

[3,5,9-10]

。

本例

T

2

WI

呈高、低混杂信号,与文献报道的高信号有一定差异,但具有特征性的分层螺旋状强化。

钟群等

[10]

提出

AAM

的

TIC

呈缓升型,提示病变的良性倾向。

本例患者

TIC

也呈缓升型。

影像学检查对明确肿瘤范围有重要意义。

AAM

术前误诊率高

[3]

,影像学上需要与其他间叶组织来源肿瘤鉴别。

①血管肌纤维母细胞瘤:

瘤体较小(<

4

cm

),位于浅部软组织,呈均匀、显著强化,缺乏分层结构。

②黏液瘤:

血管极少,多发生于年长者,主要位于股部及大腿,与邻近组织有分界,信号均匀,增强后可见不强化的囊性区域。

③黏液性纤维瘤:

T

2

WI

可见靶征,即周围高信号(黏液样基质)和中央低信号(纤维状胶原组织)。

④黏液性平滑肌瘤:

T

2

WI

呈低信号,与本病

T

2

WI

高信号不同。

⑤浸润性血管脂肪瘤:

好发于股部,界限不清,肌纤维间有大量成熟脂肪细胞浸润。

总之,中青年女性患者在盆腔、会阴、阴道等处出现无痛包块,影像学显示渐进性强化及分层漩涡样表现时应考虑到侵袭性血管黏液瘤的可能。