2016 年的「930」楼市新政是掷地有声的。只是它拉开了大幕,出场却是稀稀拉拉的,围着中心城市,一边缓慢向外蔓延,一边持续壮大调控的队伍。

之所以调控的步调如此凌乱,是因为大家所理解的「因城施策」的「城」,还是一位市长所管辖的疆界,这个「城」的内涵还是传统的,还是快速城市化之前,用以区别城乡的「城」。

▲ 截至今年 3 月 29 日,国内调控城市分布图如上

其实,新一轮楼市调控早有先兆。

2016 年 7 月,温哥华出台针对外籍人士购房征税 15% 的调控措施。国内媒体的报道也比较简约,把温哥华的楼市调控,解读为大温哥华都市区的,它包括了温哥华市和相邻的 21 个市镇的调控。

这场调控大戏,温哥华市长也成了配角,发号施令的是大温哥华区域局,也是大温哥华都市区范围内各市镇的跨界协调管理机构。没有市长,也能调控。这也应了美国著名数学家沃伦·韦弗对科学方法的高阶认识。韦弗认为,科学方法分为三个层次:一是处理简单性问题;二是处理无序复杂性问题;三是处理有序复杂性问题。

▲ 大温哥华都市区包括 21 个市镇和 1 个未组织地区

八九十年代,中国城市处于第一阶段,重点在于解决住房、厂房等城市功能的缺失和不足。2000 年前后,借着房改和加入世贸组织,城市问题变成无序复杂性问题,牵扯的利益多、波及面广、发展速度快。

如今,各级城市功能都已具备了。本应顺理成章地进入第三个层次,把城市问题看成是「有序复杂性问题」。「有序」需要可持续发展的视角,「复杂性」意味着尊重科学、敬畏规律。可现实中,城市问题还是被简单化了,处理成了第一个层次的问题。

新一轮从中心城市向外围扩展的楼市调控地图,被市场概括为「溢出效应」,我不太认同「溢出」这个说法,为什么会「溢出」?一是有高差,二是被隔离。这无意间强调了高对下的恩泽、优与差的隔绝。

这也是多年来,城市群一体化步履缓慢的根源。雷声大雨点小,各人自扫门前雪,甚至以邻为壑,归根结底是因为不同市长坐镇不同的市界,而枉顾城市早已生长在一起的事实。

▲ 由于不同城市的市长不同,采用的政策也不同

更重要的是,我们还不习惯于没有市长的城市。经济学家凯恩斯说:「生活在现实中的人,通常自认为能够完全免除于知识的影响,其实往往都还是某些已故经济学家的奴隶。」

「没有市长的城市」,在西方已有半个世纪的实践,它已是时代的知识。「某些已故经济学家的奴隶」或是在提醒我们要打破传统的束缚。旧知识与新时代一直是硬币的两面。

2017 年 1 月,西方世界最后一个国际大都市,搭上了大都市区治理模式的末班车。「大巴黎大都会」历时 10 年,修成正果,选举产生了大都会议会议长和议员,管理机构拥有环境和经济发展、土地整治和住房等管理职权。

从 2007 年起,法国前总统萨科齐设立「首都地区拓展事务」国务秘书一职开始,一场惠及 1500 万人口、覆盖 1.2 万平方公里的行政区划变革持续了整整 10 年。2016 年,大巴黎大都会行政区划依法诞生,2017 年管理机构初步成立,2020 年后,将成为一级行政机构。

▲ 大巴黎是跨越了两个总统任期而持续推进的结果

大巴黎身上有着大伦敦的影子。2000 年大伦敦恢复了 1986 年废除的市政府,这股复兴潮流同时发生在荷兰、西班牙、德国、丹麦、日本等国家的主要都市。

1960 年代兴起的大都市区综合治理模式,源于污水处理、自来水、工人住房、电力供应等都市跨界管理难题,需要自上而下的统合力量。这股力量,在 1980 年代的自由主义思潮影响下,纷纷解体。

1990 年代至今,随着全球化深入推进,单一城市内的住房问题和环境问题日趋严峻,这些无疑都是大都市谋求全球竞争力的短板,于是,一场补短板的隐秘竞赛,在分布于世界各地的不同都市区之间展开。传统大都市是走在前台的明星,实力的较量却来自于背靠的大树——大都市区。

▲ 芝加哥市人口 290 万,大都市区内人口超过 900 多万

2000 年至今,发达国家大都市区,相继编制了远期的空间发展规划。前后编制远期、远景空间发展规划或展望:

《波特兰地区 2040 空间布局规划》提出「紧凑发展和精明增长」愿景;

《墨尔本大都市区 2030 战略规划》提出「紧凑城市、精明增长、经济繁荣、宜居城市、低碳生态」理念;

《美国双子城——明尼阿波利斯与圣保罗 2030 空间发展框架》提出「紧凑发展、绿色生态」总体目标;

《大伦敦空间发展战略2020》提出「更加紧凑、更加开放、更具可达性和更加绿色」的理念;

《纽约城市规划 2030》提出建设「更加绿色、更加健康、更加美丽和便捷的城市」;

《大芝加哥 2040 年总体规划》奉行「更具经济活力和全球竞争力」理念;

《悉尼 2030 年战略规划》提出建设「绿色、全球性和机动性的可持续发展地区」;

《大温哥华地区 2040 年空间增长策略》倡导「紧凑、可持续发展、生态且高效」的理念。

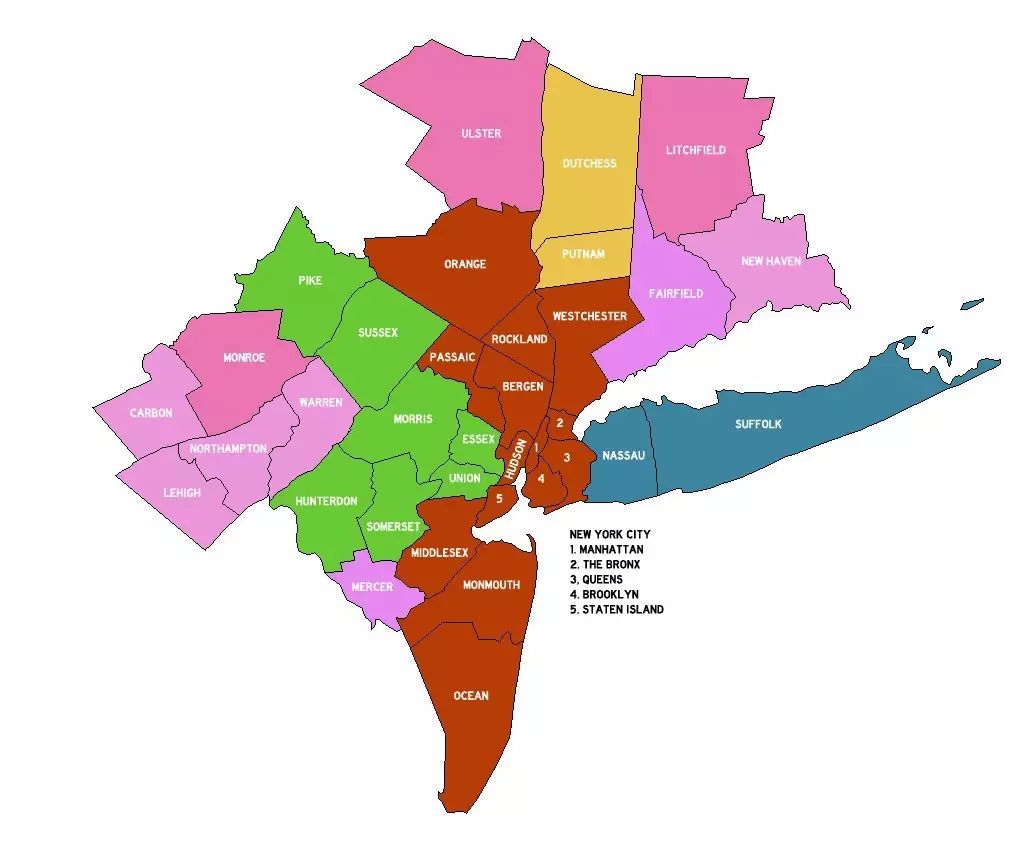

▲ 纽约都市圈辐射范围

▲ 大巴黎地区现有的老区、副中心与新城空间分布

▲ 大伦敦都市区绿色基础设施格网框架

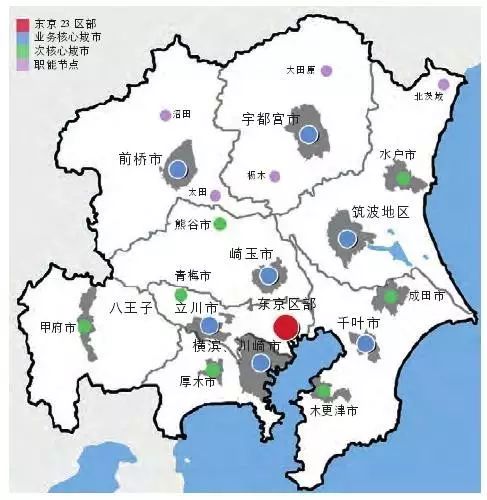

▲ 日本首都圈现状四级功能中心

东京区部—业务核心城市—次核心城市—职能节点

这些大都市区规划,并非由一位大市长统管,除了伦敦以及未来的巴黎等少数城市,配备了职权受限的市长之外,绝大多数大都市区都没有市长一职。

大都市区是有着高度自治传统的市镇的联合体,而不是行政权的派生。都市区规划是为某一项共同事业,由专业机构或专业委员会发起,立法机构主导的战略规划。像大温哥华都市区起源是大温地区污水处理局;在纽约都市区,跨界协作最好的,则是纽约新泽西港务局,共治共管航运和港区建设。

欧美国家大都市区发展的有声有色,是因为大都市区内的市镇都认识到了共同繁荣的重要性和必要性,传统市镇主动让渡事关区域整体、协调发展的职权,赋予大都市区组织政府、非政府机构、和市民共同制定长期的、可持续的空间发展规划。

▲ 传统市镇主动让权,才有了大都市的稳定

与此相反,我国的都市圈犹如中国传统社会,横向是并置的、隔绝的,纵向是单线条的、等级森严的。缺乏自发合作的传统。

费孝通在《乡土中国》一书中,有一个形象的比喻。他说,「西洋的社会有些像我们在田里捆柴,几根稻草束成一把,几把束成一扎,几扎束成一捆,几捆束成一挑。每一根柴在整个挑里都属于一定的捆、扎、把。」

他把这种人与人之间的格局,称作团体格局。虽然他是在解释整体社会架构,但是把城市当做独立主体,大都市区就成了特定公约下的社会。这就好像所有母亲组成的团体,未必需要一位祖母,城市的联合体也不必须一位高高在上的市长。

在费先生看来,中国社会的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。「在传统结构中,每一家以自己的地位为中心,周围划出一个圈子,这个圈子是『街坊』。」以普通百姓为中心画的圆,就是费先生所指出的「街坊」。

随着个人权位的增进,这个圆不断扩大,直至国君,如孔子所言:「为政以德,譬如北辰,居其所,而众星拱之。」不同层级的执政者总是中心,是四季不变的北斗星,所有其他的人,随着他转动。

▲ 中国社会的格局就如同一个同心圆

所有人都围绕着执政者而转

中国城市的地理分布和空间规划,何尝不是同心圆模式。譬如,我们所熟悉的江南古镇,在古代,以其人口、经济规模而论,已经是实质上的城市了,但受制于权利的约束,始终无法获得城市的名分。

当前,依附于一二线城市的小城也是如此,已经与大城市在社会、经济、文化活动等方面,形成了一致的聚集区,却无法实现绝大多数公共品的统一供应。

每座城市都是一个个同心圆,彼此碰撞,挤出了一道道高墙,有形的或无形的。

每一类城市活动也是一个个同心圆,彼此重叠,向外延伸时却步伐不一致,比如住房问题,真应有推己及人的态度,真应当,为了儿子的幸福,操操隔壁老王的心。

封面图片丨Pixabay

作者|崔骥 编辑|咸鱼王

总编|喻潇潇 顾问|王淑琪

-商务联系-

阿牛|13311153963

微信| niuniu-fengmaniu