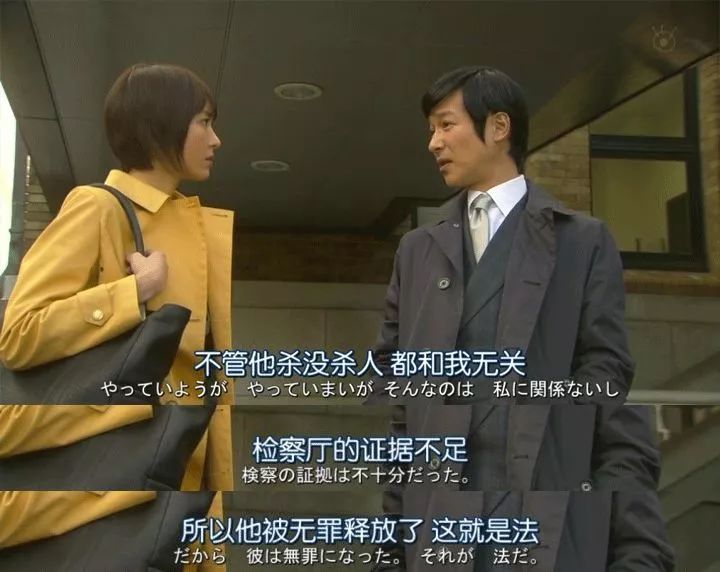

在法律人看来:

首先,认定任何事实,要看证据;

其次,证据定案,要达到一定标准量,足以证明犯罪事实,否则事实不能认定。

正文:2233字

预计阅读时间:6分钟

来源 | 万国法考微信公众号

我们在学习和运用法律的过程中,有一套法律人的思维过程。这套思维相当于法律的底层逻辑,立法者在立法的时候,执法者在执法的时候,都应当遵循底层法律思维逻辑。

很多时候,人民大众的正义观是和法律人思维观念存在不同甚至冲突之处。

新手菜鸟没有受到良好的法律思维训练,很容易被一些朴素的正义是非观念“带进沟里”。普通人也经常觉得法律人“太过冷血”“三观不正”。

这里就给大家讲三个,我们经常遇到的,典型的法律人思维方式。你们这些还在学习中的“小菜鸟”,是否认同这样的法律人三观呢?

(本文涉及的知识性内容均整理自北大法学教授陈瑞华的大学演讲。)

假如一个人做了一件很坏的坏事,不懂法律思维的人会说:“这个人罪大恶极,你们法院为什么不判他个死刑?!”

但是在法律人看来,

我们需要看这个人是否有符合犯罪构成的行为,是否有合适的罪名。如果找不到合适的罪名,或者其行为不符合犯罪构成的要件,那就是无罪。这就是法律思维中非常重要的罪刑法定原则。

1999年1月,重庆发生了綦江虹桥倒塌事件。有一百多人坠入江中,40人死亡,14人受伤。其中有个第四被告人叫赵强忠,他是工程监理站的站长,指控他的罪名是玩忽职守罪。

案件发生的时间是刑法97年修改以后,按照新的刑法规定,玩忽职守罪的犯罪构成发生了变化——

原来是国家工作人员,现在必须是国家机关工作人员。

当时律师辩护词的要义就是:赵强忠不是国家机关工作人员,不符合玩忽职守罪的犯罪主体要求,即不构成犯罪。

后来法院的判决书下达了,说:“被告人不构成玩忽职守罪,但是构成工程重大质量事故罪。”

辩护律师说:“请问这个罪名是谁给的?检察院没有起诉,法庭上没有质证和辩护,是法官在判决中强加的新内容。”

把一个没有起诉过的新的构成要件和罪名强加给了被告人,相当于法院无形中当了第二公诉人。起诉一个罪名,就有独特的犯罪构成要件,离开了特定的犯罪构成要件,就没有罪名,离开了罪名就没有犯罪。

法院的做法,光顾着注重实事求是,其实违反了法律原则中的“公平正义原则”。

法律上,凡是有证据证明的,视为存在;凡是没有证据证明的,视为不存在。

在证据领域,是法律人思维和普通人思维发生冲突最激烈的地方。

老百姓认为:“为什么我有理也打不赢官司?这是什么法院?”但是法院的道理是:“你有理,但你没办法证明。你要拿出证据,证明你的诉讼请求。”

在证据法中,证据可以分为两种:

一种是实物证据

,是指案件发生,给自然界带了一定的痕迹、物品的变化等;

另一种是言辞证据

,给人类造成印象,带来的变化。

但有的时候,证据不一定都能被收集到。

南京有一个案件,有个人在公安局供认了一件事情:有一年晚上11点半,他往江里推了一个人,并把他的钱财洗劫一空。周边没有人,所以没有言辞证据。也没有物证,南京城中没有发现尸体,也没有人报案。

根据法律的规定,只有被告人供述,是不能定案的,最后南京市中级人民法院判决:证据不足以证明被告人构成故意杀人。

在法律人看来:首先,认定任何事实,要看证据;其次,证据定案,要达到一定标准量,足以证明犯罪事实,否则事实不能认定。

有人认为:法官与案件没有利害关系,是为了防止冤假错案。这观点其实有些片面,并不是完全正确的。

有一个黑龙江齐齐哈尔市的法官,铁面无私,人称铁法官。有一次审批一个故意杀人的案子,首犯是他姐姐的干儿子。他说一定要判死刑,他姐姐不同意,否则就断绝关系。但最后,这个法官还是对嫌疑人判处死刑,他姐姐后来也原谅了他。这是一个当代包公的故事。

关于这个案件,我们从结果来看,不是“错案”,但是,从法律程序上看是有问题的,为什么这么说呢?

大法官培根说:“正义来源于信赖。”如果,人们对裁判者不信任,那就不存在公正,正义也就荡然无存。

而要让人对法官有信赖,首先要在外部不要让人对你产生合理怀疑。而即使法官是包公或者其他道德高尚的人,也不能因其人作风,而免除其他人产生合理怀疑的可能。

所以,即便最后的判决结果正确,也依旧在程序上存在缺陷。

上述的几个例子,我们发现了没有?

法律的制定,不是为了惩治犯罪,维护正义。反而是通过“法无明文规定不为罪”等细节条款,约束和限制国家定罪量刑的权力。

一个无罪的公民,想要把他转化成有罪的罪犯,必须经过三道关卡:符合罪犯的犯罪构成要件;达到最高的证据证明标准;经过完整、正当的司法程序。

德国著名刑法学家李斯特的一句格言说:“刑法是犯罪人的大宪章。”

我们法学生,在学习应试知识的时候,不要忘记培养法律思维。

从应试的角度讲,养成法律思维,可以帮助我们更好的理解条文的含义,知其然,也能知其所以然,理解性的记忆会更加深刻。

从脱离应试的角度讲,培养法律思维,有助于我们在今后的实务中,更好的解决工作中遇到的法律问题,增进专业性和业务能力,成为一个真正的法律人。