文/刘言飞语

来源:

刘言飞语(ID:liufeinotes)

如果你还没看微信公开课 Pro 上张小龙的录像演讲,那先看一看:

张小龙微信公开课PRO演讲:

信息互联的7个思考

。

他讲的对信息的思考,真的值得多看几遍。

其中提到了“短内容”,我想就着我自己的理解,做一些想法分享。

1 信息工具的进化之路

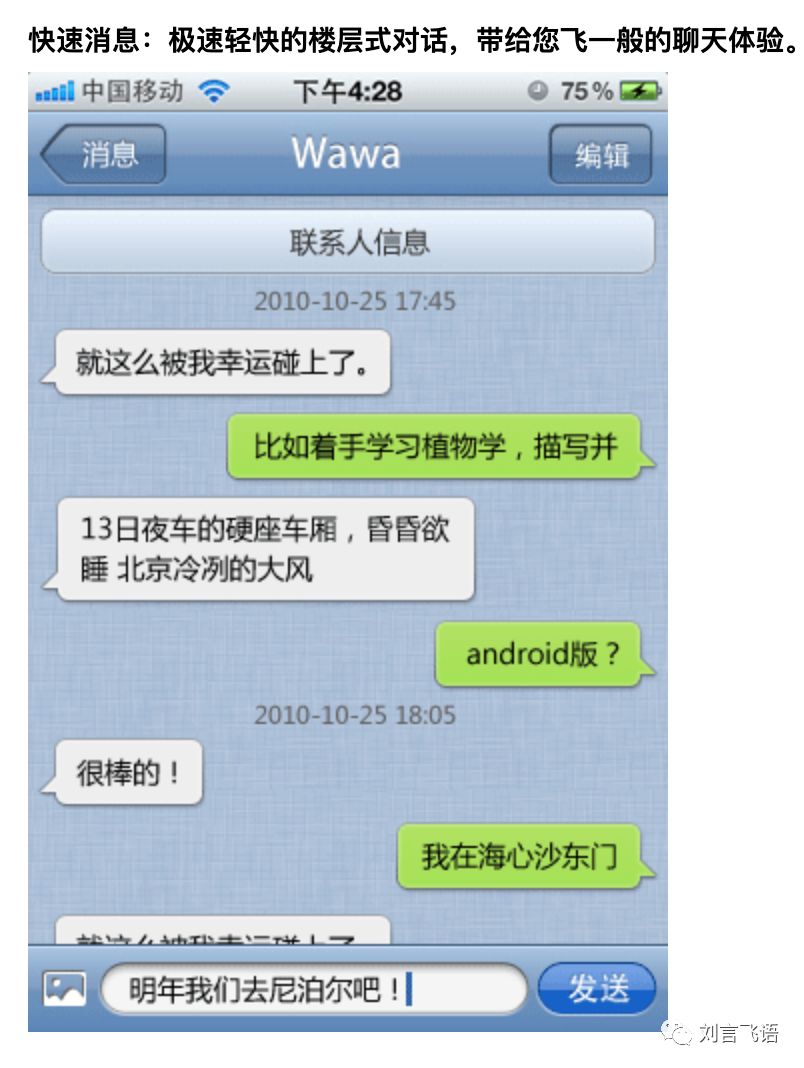

微信最初的 1.0 版本只有最基础的功能,甚至把楼层式对话这样的基础交互作为主打亮点。

哪怕只有这样的功能,对于移动 QQ 来说,也是极大的优化:

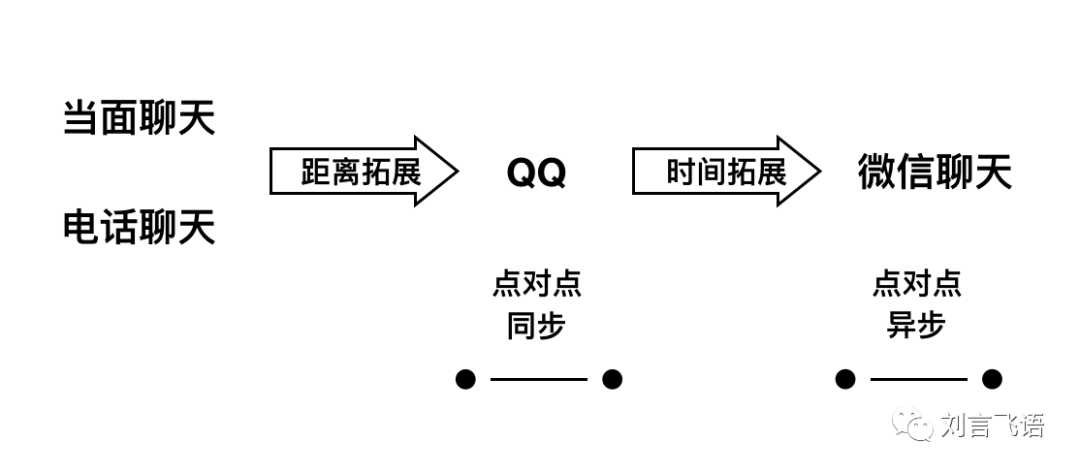

微信通过取消在线状态,实际是击穿了时间,让聊天从同步变成异步,这样不用“双方都在线才能沟通”,也不用“在线时看到消息就有回复的压力”,大大提升了聊天的体验,也间接提高了效率。

(这也是微信中问“在吗?

”会被嘲笑的原因)

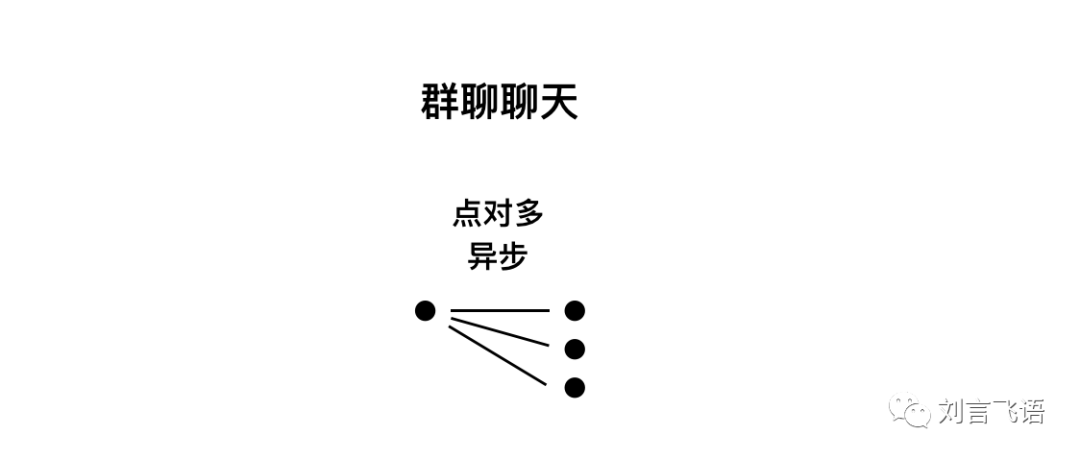

接下来,微信在 1.1 版本就提供了多人会话,后来进化为群聊。

这是常规操作,与 QQ 群并无大区别。

实现了点对多的信息沟通。

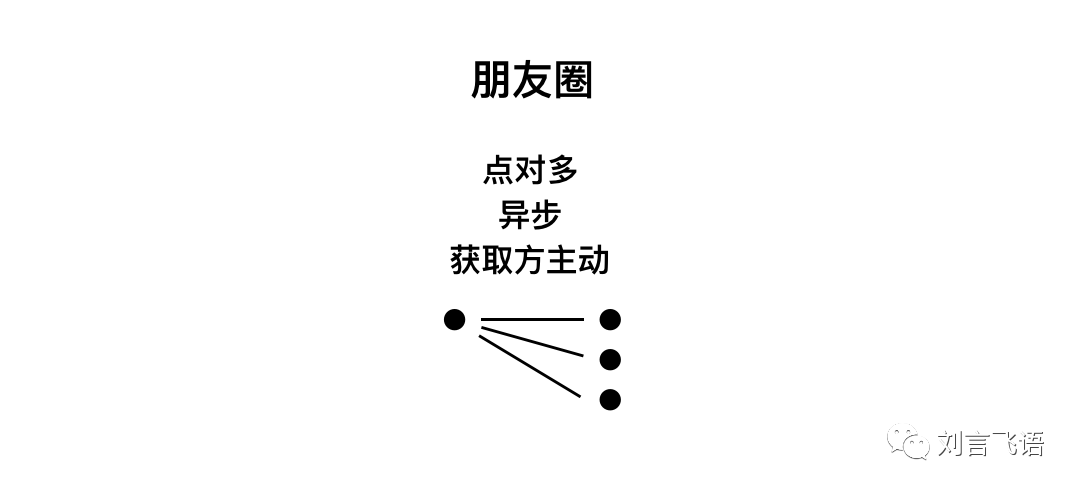

再后来,微信的 4.0 版本,提供了相册和朋友圈的功能。

从信息沟通上,也是一次大的变化:

信息匹配的主动权,由创作者转移给了获取者。

创作者不需要再承担“打扰对方”的社交压力,这对于大量的非即时性的、不适合单点沟通的信息,有了释放的空间。

比如,自己工作的调动、近况的变化;

自己对某些热点的评价、某些事情的观点;

自己听到好的歌、看到好的电影想分享。

(值得一提的是,微信通过开放第三方接口、内置浏览器,几乎可以打开全网的任意网页,让信息分享的能力变得空前强大。

)

同时,获取者自行去寻找关心的人的动态、发布的信息。

这是从单聊和群聊之后,微信又多承载了一种信息匹配的模式,进而多承载了大量的熟人社交信息。

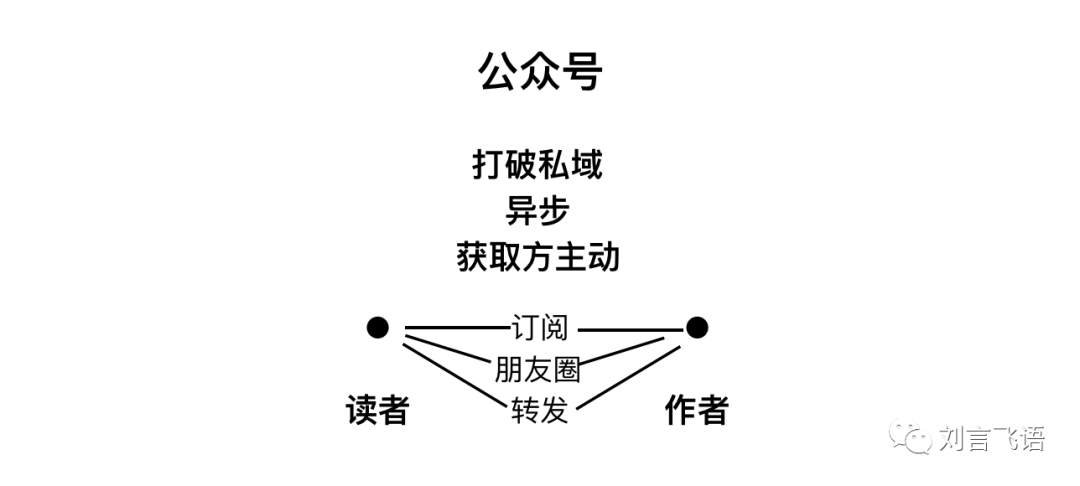

同年的 4 个月后,微信发布了公众号,这次是微信作为信息平台正式转向媒体平台的第一次尝试。

这相当于张小龙自己说的“听到远方的声音”的范畴。

之所以说是媒体平台,指的是作者创作的内容是公开的。

内容通过三种方式与读者匹配:

订阅、朋友圈和聊天转发。

公众号大获成功,跟微博分庭抗礼。

马化腾说,微信出来,微博的战争,已经结束了。

被公众号和微博搞死的纸媒尸横遍野,记者纷纷转行。

在 5.4 版本,微信增强了搜索功能,可以搜索聊天记录、公众号文章和收藏。

后来又有几个版本持续强化搜索能力。

以上是微信作为信息平台的主要历史迭代功能。

2 微信信息的获取和创作

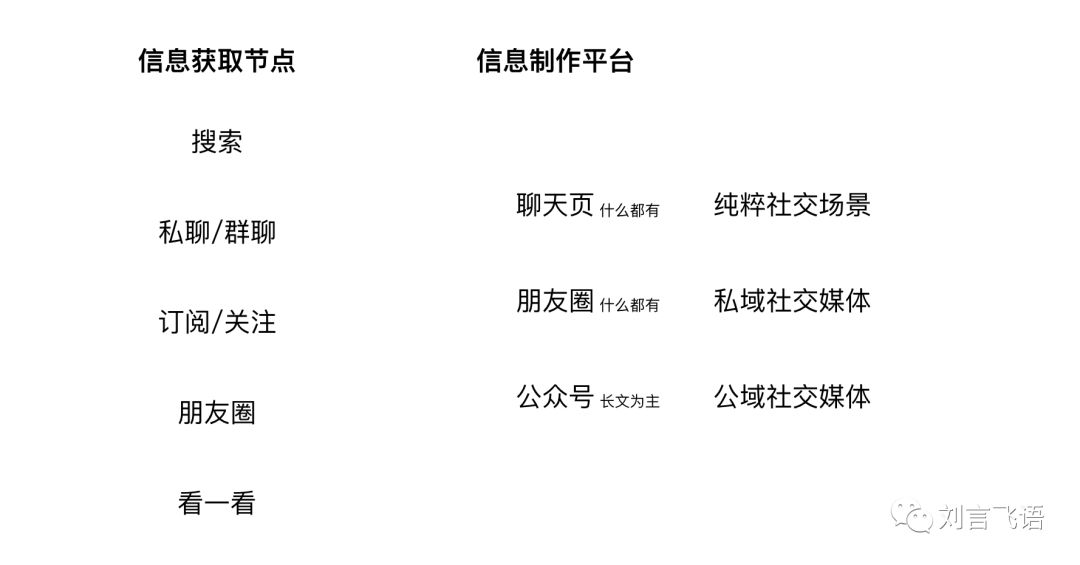

上面提到的虽说都是信息功能,但像搜索就是获取信息的功能,而朋友圈、聊天和公众号,就是都兼具了获取和创作的功能。

从获取和创作的维度拆开来看,会是这样的:

用户可以通过搜索、私聊/群聊、订阅/关注、朋友圈和看一看来获取信息。

微信在这方面异常节制,可以看到,在微信里获取内容,要么是有主动行为的(搜索、订阅/关注),要么是被动但要通过好友推荐完成的(私聊/群聊,朋友圈,看一看)。

创作者有三种方式制造信息:

-

在聊天页,是纯粹的社交场景,媒体属性比较弱。

仅有很偶尔的信息或者观点会被截图或转发。

-

在朋友圈,则是属于私域(好友之间)的社交媒体。

已经有了部分媒体属性,但也有强烈的社交属性。

-

在公众号,是属于公域(面向全网)的社交媒体,对于创作者来说几乎没有社交属性。

由于微信功能设计(早期公众号只能在 PC/Web 上创作,这点张小龙今天也提到了)和信息本身属性的原因,导致公众号是长文为主,其它两种信息形式下,各种类型都有。

不同平台创作的信息,以比较灵活的方式通过不同的信息获取节点传播。

(虚线指的是间接传播,比如截图。

)

前面都算是导言,接下来说说我对“短内容”该怎么发力的思考。

要让传播更加有效,如何让“短内容”带着作者信息在微信里四处传播,会是迫切需要解决的问题。

像跟现在公众号文章卡片一样,在下面附上作者信息、点击进入公众号主页,是个可选方案。

但是对于许多文字信息,读者想要传播的话,复制粘贴的成本是很低的。

这就要求转发时提供额外的互动信息才能产生用户价值,像赞同、评论等。

这就跟微博很类似了。

现在公众号的内容,只有长文才算是比较“功能健全”的 ,有阅读量、有评论、有“在看”、有赞赏,等等。

短文在传播时,只能简单粗暴地复制粘贴。

微信其实之前针对这个问题,做过一次优化:

公众号发布的图片,会自动生成一个类似长文的网页,有相对完整的功能。

如下图所示。

你会发现,这个页面内容假如是短文字的话,可不就是一个升级版的朋友圈消息吗?

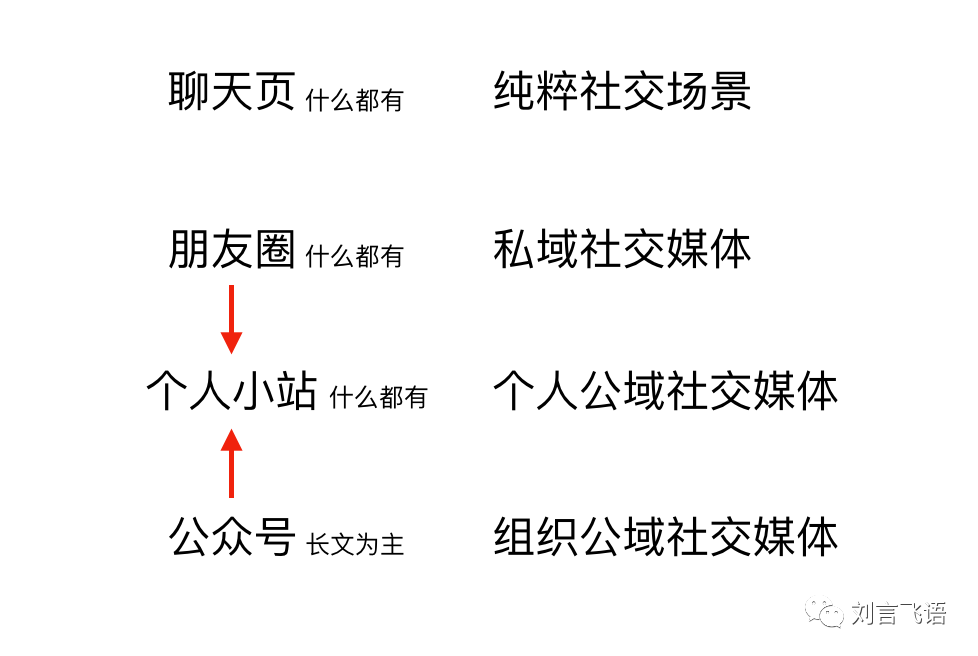

其实我认为“短内容”不光跟公众号,跟朋友圈也要结合。

张小龙也提到了,他们在考虑如何匹配长尾内容。

再加上微信团队长期以来对生态建设的节制,我觉得一定不会贸然让公众号承载更强大的功能——毕竟现在的公众号已经是形成明显的马太效应了,头部的都是工作室为主,他们不是做短内容最想要的创作者。

回到刚才的图,我觉得朋友圈和公众号中间,会出现一个特殊的形态(暂且叫做个人小站),是个人公域的社交媒体。

从朋友圈来说,会让更多“普通人”,把日常的私域内容,分享出来,变成公域内容;

从公众号来说,会让很多个人创作者,转向成本更低的创作方式,把更高门槛的公众号留给组织。

朋友圈现在有的海量“短内容”,不管是有趣的碎片思考、好看的照片还是小视频,都有机会转变成公域内容;

公众号来说,不少个人创作者,也能用更灵活的内容载体来做创作。

这是最好的冷启动方法。

不然让大家都去开公众号,用另一套新产品,这个门槛又会过滤掉大量普通用户。

上面算是我比较严肃的思考结论。

接下来,就是比较放飞自我的瞎扯了。

我来拍脑袋设计一个可能的产品方案,毕竟画飞机稿我还是擅长的。

首先,刚刚说了,我觉得朋友圈内做转化是最合理的,所以在某个版本后,我们发照片或者文字时,可能会出现一个选项: