专栏名称: GISer last

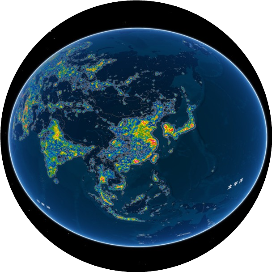

| GISer last 公众号 主要以分享互联网数据资源为主。也分享过GIS、FME等技术教程方法。我个人对于大数据资源、可视化制作、地图制图等方面有很大兴趣,也会分享个人的一些应用和教程。 |

目录

相关文章推荐

|

理想汽车 · 雪景如画,一眼便是家的颜色 · 2 天前 |

|

理想汽车 · 理想超充2025春节充电报告 · 2 天前 |

|

蔚来 · 蔚来品牌1月智能驾驶运营报告出炉 · 2 天前 |

|

防骗大数据 · “孙子”的这一通电话,可把奶奶急坏了 · 2 天前 |

|

小鹏汽车 · 新站上线|2025年第5周上线自营超充站13座 · 3 天前 |

推荐文章

|

理想汽车 · 雪景如画,一眼便是家的颜色 2 天前 |

|

理想汽车 · 理想超充2025春节充电报告 2 天前 |

|

蔚来 · 蔚来品牌1月智能驾驶运营报告出炉 2 天前 |

|

防骗大数据 · “孙子”的这一通电话,可把奶奶急坏了 2 天前 |

|

小鹏汽车 · 新站上线|2025年第5周上线自营超充站13座 3 天前 |

|

凰家评测 · 把机器人们关在小黑屋里 它们会聊些什么 7 年前 |

|

二环十三套 · “中产阶级,活该你们发财!” 7 年前 |

|

数据宝 · 减持新规发布后哪些公司计划减持? 7 年前 |

|

健康界 · 医生传帮带:我的导师在哪? 7 年前 |