日色昏黄,黛青的夜幕终于吞噬了最后一丝挣扎的斜阳。暗影铺满了深长的幽巷。在那无光的尽头,隐隐出现一个白色影子,若隐若现,看不清面目。

影子出没在古老的大宅里,在繁复的走廊中游荡,月光透过小窗,冰冷的镜子里映出一头散乱长发,又转瞬不见。忽明忽暗的灯光,仿佛挑逗般地,用乍明的微光在瞬间捕获这影子,暗示它的存在并非一时眼花。

肾上腺素已经将恐惧注入了每一寸毛细血管,怦怦跳动的心脏把震波输送到每一寸肌肤,呼吸停止,瞳孔放大——它终于要现身了。

是把遥控器摁下暂停键让自己定定神?

还是带着恐惧和好奇继续观看顺便引出那声期待已久的尖叫?

方才描述的那些场景,早已成为恐怖电影百用不爽的俗滥桥段,从《画皮》到从《山村老尸》到《阴阳路》,再到如今被誉为怀旧神作的《殭尸》,这些经典恐怖片中鬼的形象可以说主宰了80后到00后三代人内心最深的恐惧。

尽管每位观众都知道,荧屏上那些让人汗毛倒竖的厉鬼不是出自化妆师的匠心妙手,就是电脑特效渲染的科技产物,但当它配合着带感的音效和阴森的布景猝然出现在面前时,还是会让心脏吓得跳错了几拍。

不过,也别着急埋怨声光影电的刺激让现代人的心脏变得太过脆弱。在没有电影的古代,一则记述鬼事的怪谈,一幅描述鬼状的画作,一则某人撞鬼的传言,都可能让人两股战栗,冷汗如浆。

那些在今人心中早已判定为虚无缥缈的事物,对他们来说却是宁信其有的存在——从这一点来说,鬼带给古人的恐惧比今人来得更加直接。

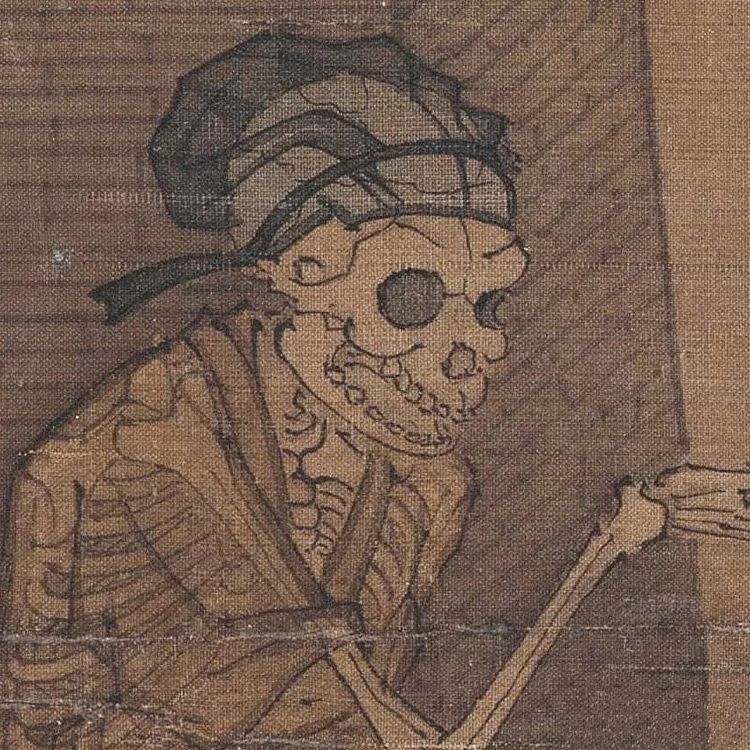

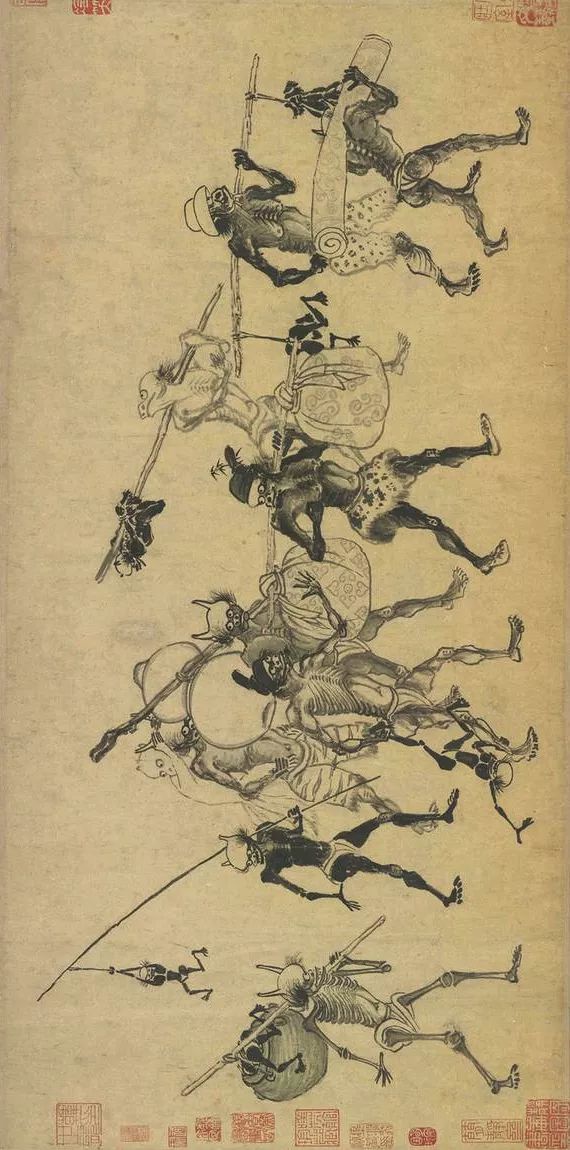

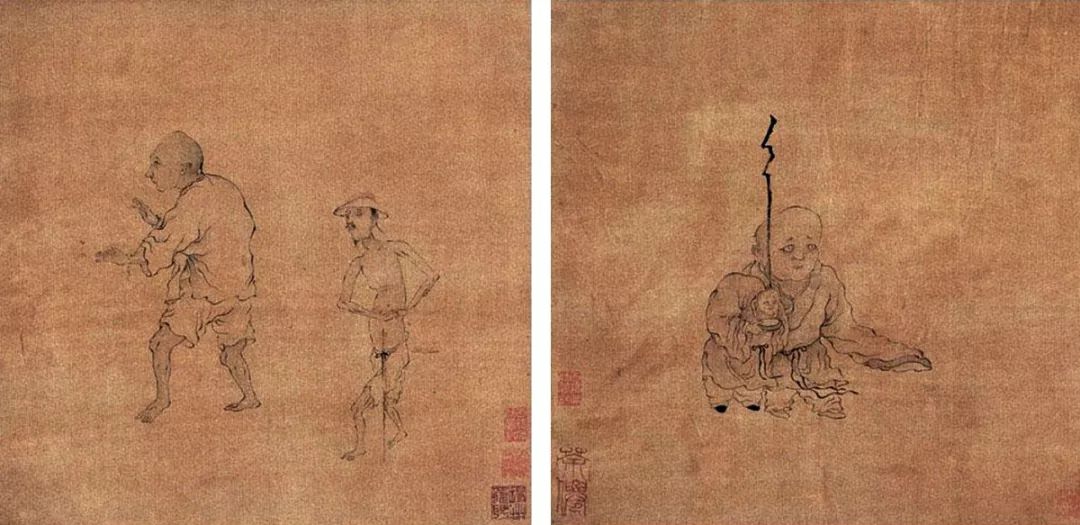

南宋画家李嵩的《骷髅幻戏图》,装扮成货郎的骷髅鬼正用一个小傀儡骷髅吸引小孩儿爬过来,寓意着无所不在的死亡给活人带来的陷阱。所谓的鬼就是死亡的代表,对鬼的恐惧也就是对死亡的恐惧。

只消翻翻那些志异笔记小说,就能感受到那种近在咫尺的恐惧感。

今人见鬼虽然具象但还隔着一道屏幕,而古人字里行间记载的鬼故事却常常具体到真实得不可思议。

/ 写鬼:虚构也真实/

时间是东汉末年一个即将天黑的昏冥时分,地点是汝南郡汝阳西门亭。人物名叫郑奇,他的身份很明确,是汝南郡侍奉掾的仆人。故事开始于在距离门亭六七里的地方,郑奇遇到一位美妇人请求搭便车。两人在黄昏时分抵达西门亭,准备登楼共宿。

但亭卒阻止了他。他警告郑奇,这里一直以来就传言有鬼,“宾客宿止多死亡,或亡发失精”。不过郑奇却坚持与美女上楼共宿。

次日天未亮,郑奇便离开了。亭卒上楼打扫,发现与郑奇同宿的那名美女居然是具死尸。而更蹊跷的是,这具死尸居然是距亭西北八里吴家刚刚死去不久的媳妇。郑奇遇到这名女鬼的前天夜里,吴家正准备殡殓这具尸体,但灯火突然熄灭。再点亮灯火,女尸却消失了。遇鬼的主角郑奇走了数里路后,突然腹痛,到达南顿利阳亭时腹痛加剧,最终暴毙身亡。

东汉学者应劭《风俗通》中记录的这则郑奇遇鬼的故事可谓典型。

时间、地点和人物,事件发展、起承转合、亲历者与目击证人,所有细节一应俱全,如果不是时代久远,几乎可以拿着这篇文字访查到地一一核实。事实上,应劭本人就是这则鬼故事发生地汝南郡人,他在撰写这则鬼故事时,很可能只是在记录家乡的一段往事。

这种刻意营造的真实感,直到两千年后志异笔记早已式微的20世纪初仍未歇绝。

一位叫方僈琴的文人在他1929年的笔记小说《鬼话》中信誓旦旦地宣称,自己记录的鬼故事“事实既极真确,情形更极新奇,均是我人所见所未见,闻所未闻”,能让读者“恍睹一切幽怪真相于目前”。

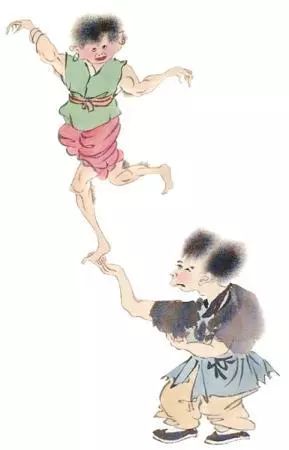

溥儒笔下的鬼趣图,玩杂耍的两只小鬼儿,如果不是尖嘴猴腮和乱蓬蓬的头发,几乎与普通的顽皮儿童别无二致。

古人这种宛如呈堂证供般巨细可考的真实感,与今天靠化装特效刻意营造的所谓真实感截然不同,后者明知为假却试图弄假成真,而前者似乎在表示自己不过是客观事实的代笔人。

诚然,从营造恐怖氛围的角度来讲,真人真事显然比化装特效更胜一筹。

但古人撰写这些故事真的只是为吓吓人而已吗?

历览撰写这些鬼怪志异笔记的作者,就会发现,他们绝大多数是社会上层的缙绅文士,官高爵显者比比皆是。《风俗通》的作者应劭曾任太守之职,《搜神记》的作者干宝是宫廷史官,《酉阳杂俎》的作者段成式官至太常少卿,《夷坚志》的作者洪迈高居宰执之位,《阅微草堂笔记》的作者纪昀是《四库全书》的总纂官。

这些鬼怪故事的记录者中,甚至还包括一位帝王——魏文帝曹丕。他撰写的《列异传》中的《宋定伯卖鬼》已经是今天脍炙人口的名篇。

为何这般身份的人会如此趋之若鹜地投入到撰写鬼故事的行列之中?难道仅仅是好奇心的驱动?或是想吓吓人的黑色幽默?

当然,不能排除其中的一些鬼故事是作者设作寓言,借鬼神之说阐述微言大义,就像蒲松龄《聊斋志异》中的《考城隍》和《画皮》一样,写鬼说狐以刺贪刺虐。

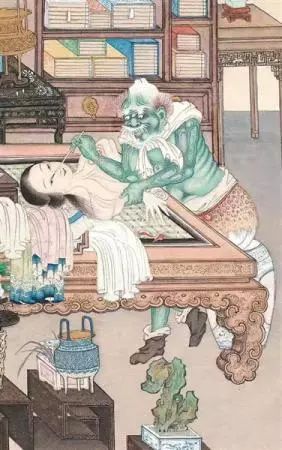

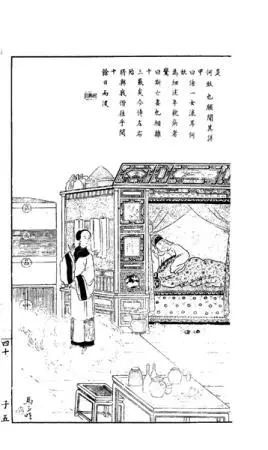

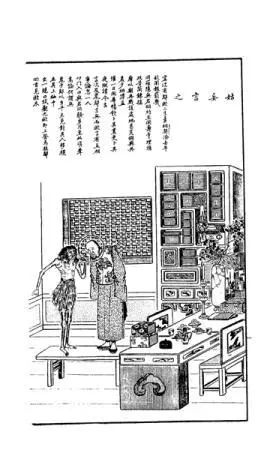

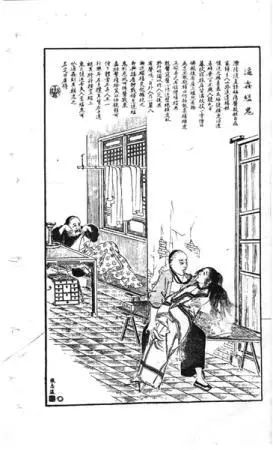

清代《聊斋图说》中的恶鬼画皮

但即使是《聊斋志异》,月夜疾行喷水的老妪尸鬼和诱人上吊投河的城隍庙鬼,还是占据了绝大多数篇章。那么,他们这样不惮烦厌地把真实的溶剂注射进虚幻的鬼怪身上的目的究竟是什么呢?或者更确切地说,

古人究竟在搞什么鬼?

搞鬼的第一步,当然是要弄清什么是鬼。

《山村老尸》中的厉鬼楚人美,应该算是鬼的经典形象。楚人美披散的头发,可以说是大众印象中鬼的标配之一。

鬼为什么要披头散发?在很多文化中,头发都被认为具有某种神秘的力量,根据20世纪民俗学家江绍原在他饶有趣味的小册子《发须爪:关于它们的迷信》中所发现的那样,头发是一种“善于神化的品物”,它可以化为虫蛇,导致疾病。更重要的是,头发中蕴含着发主的精气,因此也与本主的灵魂产生联系。郑奇所遇之鬼就会攫取人的头发。

头发与鬼之间的联系,也指向更古老的风俗。

萨满教巫师在祭祀时,都会披散头发,狂热的舞蹈让头发随风肆张。巫师的披发舞蹈正是在模仿鬼神形象,由此吸引鬼神下降附于体内。在这一刻,人鬼合为一体,不再区别。而这正是鬼的另一特征——具有人形。

这听起来似乎是正确的废话。鬼是人死后灵魂所变,自然具有人形,但若揆诸书册记载,就会发现并不尽然。

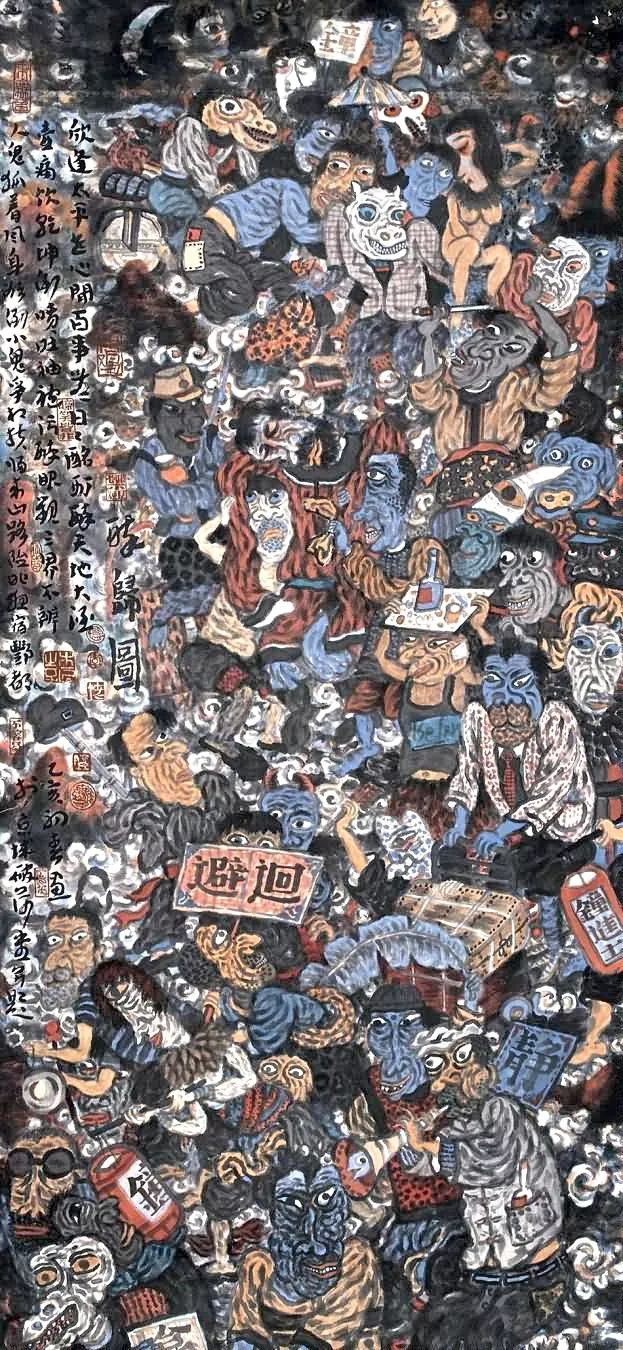

《述异记》中记载了一个“黄发鬼”,它的形象就难以捉摸。《原化记》中一名叫韦滂的士人射中了一只“光如大盘,自空中飞下厅北门扉下,照耀如火”的奇鬼,此鬼射落在地后,又化作“一团肉,四面有眼,眼数开动”。这些被称为“鬼”的怪物明显不具有人形特征,但它们同样被打包归入鬼的行列中,不得不让人重新思考鬼在古人心目中究竟意味着什么。

我们最常引用的定义,出自《说文解字》:“鬼,人所归为鬼。”根据《礼记·祭义》中的解释,“众生必死,死必归土,此之谓鬼”。这个定义很明确地将鬼限定在人死后的灵魂。但翻看其他著作,却发现鬼还有另一种定义。以无鬼论雄辩家名垂后世的王充,在《论衡》中特立“订鬼”一节,对鬼的解释是“鬼,老物之精也。”

但《搜神记》中又托孔子之口说:“物老则为怪。”如此一来,鬼、精、怪几乎可以画等号了。

鬼的定义变得如此混乱,让人莫衷一是。

仔细考察会发现,导致混乱的原因是古人最初发明鬼这个词时,把它当成了一个万能标签,几乎可以贴在所有超自然的异类头上。在相信万物有灵的古代世界,任何有灵魂精气的事物都有资格成为“鬼”。

鬼的坚定拥护者墨子,在《明鬼》篇中,对鬼有一个简单的分类:

“古之今之为鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而为鬼者”。

“天鬼”即是天神。

文字学上,甲骨卜辞中早已出现鬼字,却没有神字。神字直到金文时代才诞生,但也经常鬼神合称。至今,一些少数民族仍将天神称为“天鬼”,譬如白族的天鬼“害之特”,布朗族的天鬼“板哈披天”,瑶族的天鬼“怪墨”。

至于山水鬼神,也是一种山神,但它也包括自然物化作的精怪,就像瑶族传说居住在树林中的树鬼“打嘎合怪”,抑或是土家族祭祀的青草鬼。《述异记》和《原化记》中的鬼,都应该归入此类,对它们更熟悉的称谓,应该是精怪。

以上两种鬼既然不是人死后灵魂所化,因此也不一定具有人形。

况且它们又能各自归属专门的种类,不必非要在鬼中占一名额。我们不妨把鬼缩小到“人死为鬼”这个最被大众认可的定义,不然鬼的范畴就会变得太过夸张,就连人们对熊孩子的谑称“捣蛋鬼”都要被计入这个庞大的行列当中了。虽然从灵魂精气和具有人形这两个标准来看,捣蛋鬼也符合名列鬼簿的标准,不过还差关键一步——“人死为鬼”。

好在从一开始,“人死为鬼”就是鬼的主流。

墨子虽然将鬼分为三类,但他证明鬼之存在所举的两个例子都是人死为鬼。

中国的第一则鬼故事,《左传》中郑国大臣伯有死后在国都白日作祟的记载,也是人死为鬼的例子。

早期鬼故事中鬼的共同特征,都是鬼为人形,且样貌应与生前一致,不然不会被围观闹鬼的群众一眼认出。但新的问题又出现了。这种与生前一致,究竟是与生前的哪一个阶段一致?

《点石斋画报》中对鬼的描述,包含了鬼的三种不同形态:与活人一般无二的鬼、瘦骨嶙峋披头散发的奇鬼,以及突然变身的缢鬼。

从前面列举的鬼故事来看,这些鬼都是死于非命,死状必定是血污淋漓,惨不忍睹。但从围观者的描述来看,这些鬼却又冠带整齐。

最能带来强烈视觉冲击力的,当然是那些死于非命的鬼。

他们的死法酷烈悲惨,尸体身首分离,肢体四散,血肉狼藉。如果死鬼就以它们死时的状态出现在活人面前,必定会给对方带来惊吓。

魏晋六朝动辄血流漂杵的频仍战乱和滥杀无辜的暴君虐政,在现实中制造出不少死法奇惨的尸骸,也就顺理成章生出大量触目惊心的死鬼。

《夷坚志》里讲述了一名张氏女鬼的复仇故事。

张氏因为口不择言,批评宋徽宗对元祐党人的迫害政策而被人告密,遭到权相蔡京逮捕,以大逆罪被凌迟处斩。

张氏被处死后不久,告密者就看到张氏的鬼魂“被血蹲屏帐间”向其索命。闻听闹鬼消息的蔡京,急忙请道士作法上表天庭洗脱罪过,却不意张氏鬼魂早已等在天庭门口。神游天门的道士只看见“一物如堆肉而血满其上”——这就是张氏被凌迟处死后支离破碎的遗体化作的鬼状。

不得不承认,这种人鬼之间生猛的巨大反差所带来的震撼,远超人鬼不别所带来的怪笑。但矛盾也由此产生。

究竟该把鬼放在生前死时哪种状态才更合适呢?

是让它如活人一般登台让人习焉不察最后再剧情反转,还是让它以血污狼藉的死状直接出场一吓到底?

一个调和的办法是变身,需要鬼看起来如常人时,它就如和凡人一般无二;需要它出场吓人时,它就猝然变容。这套鬼的变身术,很可能来自墨子对鬼分类中的“山川鬼神”,也就是自然精怪之属。以同出鬼门的借口,将山川鬼神这项特殊异能移植到人死化为的鬼身上,自然顺理成章含糊过去。

于是,在古人的志异笔记中冒出许多鬼变身的故事。从开始时的人鬼莫辨到最后猝然显出恐怖鬼脸,这种结局大逆转的鬼故事更能迎合读者心理,同时也能体现出作者驾驭情节的高超技艺。更重要的是,鬼的这项变身异能还能堵住无鬼论者的钢牙利口。

/

无鬼:人的胜利

/

阮瞻是个坚定的无鬼论者,他舌灿莲花的无碍辩才将那些有鬼论的驳难者批得哑口无言,他也因此自信“此理足以辨正幽明”。

这种理论自信一直延续到一位客人的突然到访。这位客人的辩才同样出众,两人就有无鬼的问题反复论辩,最后,这位客人终于理屈词穷。但他并没有俯首认输,而是脸色突变,放弃说理,对阮瞻斥责道:“鬼神,古今圣贤所共传,君何得独言无?”如果话说到这里,不过是一个恼羞成怒的失败者想用根本不能成立的逻辑,在气势上压倒对手。但接下来的话,却是对阮瞻无鬼论的重磅一击:“仆便是鬼!”

说罢,他猝然变成异形,带着愤怒从阮瞻面前消失了。阮瞻亲眼见证真鬼后,“默然,意色太恶,岁余病卒”。

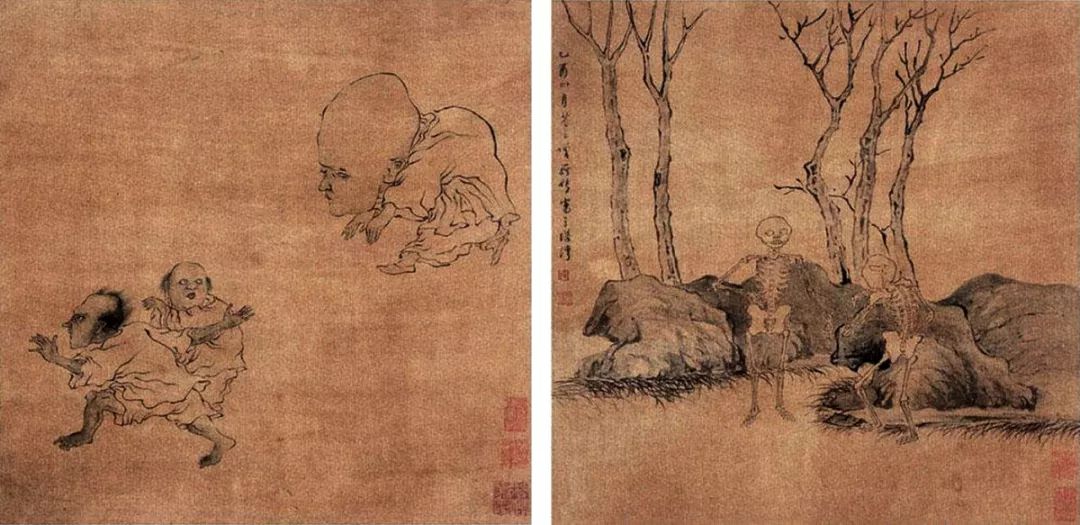

李老十《醉归图》

这场真鬼变身,可谓对阮瞻无鬼论的绝对“致命”打击。阮瞻虽然在说理上取得了胜利,却败给了事实。这场致命失败,让千年来的有鬼论者们窃笑不已。

在有鬼论文人的笔下,无鬼论者纷纷落败。

现代科学观念的强势进入彻底撼动了鬼神之说的根基。

随着一个个过去无法解释而被强加以超自然色彩的事物得以科学合理的解释,曾经光明正大行走于笔记小说的鬼魅也不得不在科学的刺眼强光下退入幽暗角落。

接受了现代理性文明的新文化之子们将鬼神之说斥为迷信。在他们看来,旧日盘踞在无知愚众脑海里的种种鬼魅就是他们最大的敌人:“我们的敌人是什么?不是活人,乃是野兽与死鬼,附在许多活人身上的野兽与死鬼。”

1924年,五四运动的前驱之一周作人在《我们的敌人》力陈“打鬼论”。他的好友胡适也“披肝沥胆地奉告人们”,故纸堆里“无数的老鬼,能吃人,能害人,害人的厉害要胜过柏斯德发现的种种病菌”,高举理性科学革命大旗的知识分子们虽然不能杀菌,“却颇能‘捉妖’‘打鬼’。”

鬼的时代退场了,人的时代降临了。