香 料

在她眼里永远追寻一个流泪的原因,

在她奢华的香气里永远感伤时光破碎;

冰冷手臂挂在我肩上眼与手,

因此都迷失于音乐里古代的灾难。

一个女人的命运像烟卷燃着,

我的鞋踏着地板寻求限制;

写着字和画着花纹的玻璃门开了又闭上,

时间与香气从印有字和年代的瓶中流出。

从她的美态我永远追索痛苦的根苗,

寒冷的身体以凉手传达一个暗淡的将来;

音乐在舞的深处召唤召唤焦急到极点,

我的同伴渐气化消失在失望的空中。

摘录一首道乾先生昔日的新诗,可借得略窥见得当年诗人的风貌。

王道乾,于1946年毕业于昆明中法大学法语系,又于1947公费赴法,在索邦大学文学院攻读法国文学,并于1949年10月回国。

在中法大学期间,他原是一位现代派诗人。汪曾祺在《 觅我游踪五十年 》一文中忆及曾与道乾先生同住的时日,“我和王道乾同住一屋。他当时正在读蓝波的诗,写波特莱尔式的小散文,用粉笔到处画普希金的侧脸头像,把宝珠梨切成小块用线穿成一串喂养果蝇。”根据这段描述,尤其是喂养果蝇这一句,先生的浪漫情调可想而知。虽然当时是抗日战争相持阶段,物资条件匮乏,但是与中法大学靠近的西南联大的精神生活仍很丰富,学术氛围也非常活跃。道乾先生对现代派诗歌的感情,想必一方面是由于自己本身的诗人气质,另一方面就要归功于当时昆明的文学氛围了。

先生的诗人气质是与生俱来的,熊秉明在 《我所认识的王道乾》里描述了与先生的第一次相遇,“在赴法的四十名同学中,有一位特别引起我的注意。他的面貌像一幅油画肖像,画中色调低暗,氛围浓郁,两眼很黑,眼光和平而诚挚,静静地停滞在难测的遐思中,很接近草食动物的神情。头发眉睫也很黑、很浓、很密。动作缓慢,说话的声调有些低哑。笑的时候,无论从面肌的表情说,从声带的振荡说,都不是一种轻松爽朗的笑,似乎有些吃力,笑意来得很遥远。在扰扰攘攘中,他好像比别人慢半拍,低半音,居住在另一个坐标系统,他在画中,从画的那边看过来,似一个局外人。而外边的一切,摄入画内,好像受到细细反刍,滋味都被嚼出来,甜的更甜,苦涩的更苦涩。小提琴拉出来,带有大提琴的音色。”

那时候的先生,是初出茅庐,带着自身的尖锐与不可触碰,是要去法国,要去巴黎寻找精神上的冲击和碰撞的。然而在1949年10月毅然回国后,先生的人生乃至轨迹都发生了巨大的转变。

他在回国前最后给熊秉明的信里写道:

我希望我做一个查票员甚于做一个“我”。我对过去并不懊悔,我只是一笔抹杀,我想清明地哭泣我的过去。

不仅如此,先生还写道,

生活只有两种:真生活与假生活,假如你能原谅我的专断,我可以给你归纳成一公式:艺术是假生活。真生活呢?我粗略地说,字面的,可不使你有机会攻击的!没有艺术是真生活。

我宣布:我之舍弃艺术完全是我成功的表示。

艺术工作是:将大量生命堆上一张画布,堆入乐器,然后尽量消除,尽量消除,直到只留下生命的反面:死!我喜爱此字样像喜爱宇宙一样。

就这样,先生放弃了艺术,放弃了诗歌,投身革命。

在文革前期大张旗鼓进行文艺批判的时候,别的作家多多少少都发表过几篇批判文章,而道乾先生却总也写不好。这事难在跟他的性格相去太远,另也是思想改造并非易事。经历了文革,经历了思想改造,虽然并未成为重点批斗对象,但先生心中的激荡波折已使诗情远去。自回国以后,先生再未提笔写诗。好在文革解放之后,经过新的思想解放运动,先生又重新回归了自我。

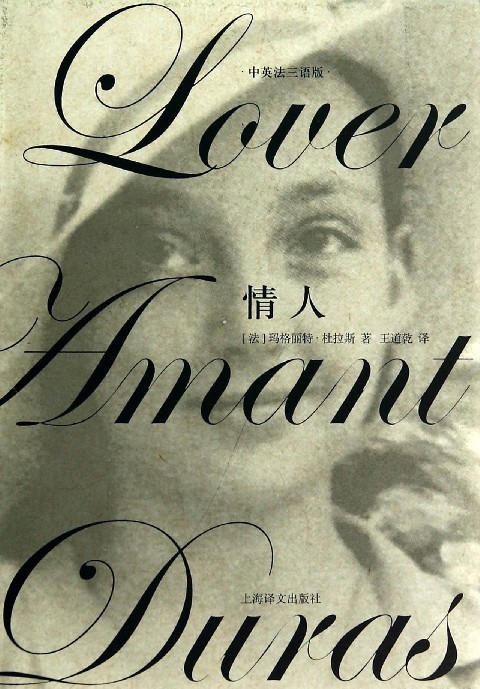

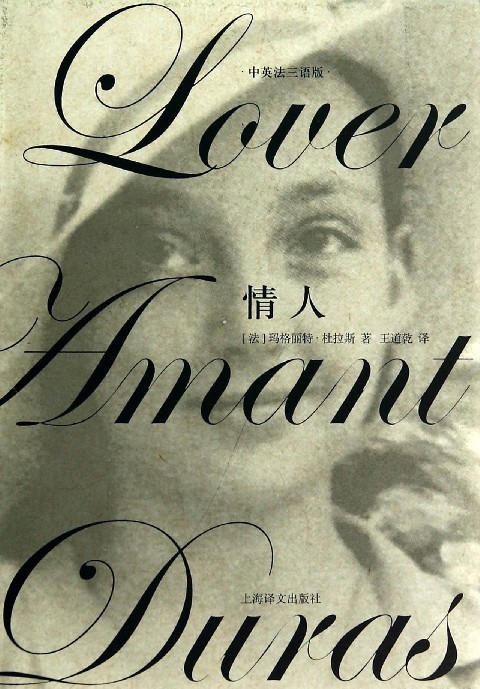

于是,年轻时代的审美兴趣又抬头了,他重又回到西方现代文艺中去。他翻译了普鲁斯特的论著《驳圣伯夫》 、蓝波的散文诗《地狱一季》 、杜拉斯的小说《情人》、司汤达的小说《红与白》和图尼埃的小说《礼拜五》等等。

当被翻译家周克希问及,在文学上该如何学习时,他回答到,“ 文学不是靠学习的,而是要去感受的。”

另外王道乾先生也直言,翻译家或真正的文学工作者必须具备三个条件: 第一,他必须是个研究者或者学者,当然他不一定有职称,但他必须具备这种品质和品味,作为一个研究者,他要对那个国家的文学,要对翻译的作家有一定的理解和专业研究。第二,他必须是一位够格的读者。第三,他必须是个中国作家。

一个外资企业里的小姑娘,她可以毫无难度的翻译一本畅销书,但翻译托尔斯泰是远远不够的。现在有很多作品我们读不下去,并不是译者投机取巧,他也是花了功夫的,但是还是不够。要翻译一个真正的大作家,是要全身心地投入整个时间的。因为在某种意义上来讲,一个翻译家同时是个作家,也像个工艺匠人,他要精雕细刻。

王道乾,作为一个不可多得翻译大家,同时也是一位千载难遇的诗人,虽然留下的诗作不多,但是他却将自己的诗情都融入到了自己的译笔里。正像有的评论家所说,在那个特殊的黑白分明的年代,好的诗人都在做翻译。而先生的诗性,也几乎全部投向了他所爱着的翻译事业,他的诗性叙述当中了。他将当年的诗情和此后几十年的人生阅历都融入了译笔,自然译得深沉、老练而且富有诗意,远非泛泛之辈所能及。

青年作家王小波、孙甘露、赵玫都谈到从道乾先生的译作中吸取了养料。特别是王小波,极其推崇道乾先生的译笔,称其“文字功夫炉火纯青”,“无限沧桑尽在其中”。他在《我的师承》一文中声称,他在文学上师承的就是查良铮、王道乾这两位翻译家的文字:“查先生和王先生对我的帮助,比中国近代一切著作家对我帮助的总和还要大。现代文学的其他知识,可以很容易地学到。但假如没有像查先生和王先生这样的人,最好的中国文学语言就无处去学。”

最后,附上先生最为人称道及熟知的《情人》的开篇:

“我已经老了。有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来,他主动介绍自己,他对我说:我认识你,我永远记得你。那时侯,你还很年轻,人人都说你很美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得你比年轻时还要美,那时你是年轻女人,与你年轻时相比,我更爱你现在备受摧残的容貌。”

文中用了很多短句,也因此饱受诟病,但是得以长期流传至今,只因为美得像诗。

扫描二维码关注译言,获取优质译文资源,享受优质便捷的即时译服务。点击

“阅读原文”

即可进入译言网。