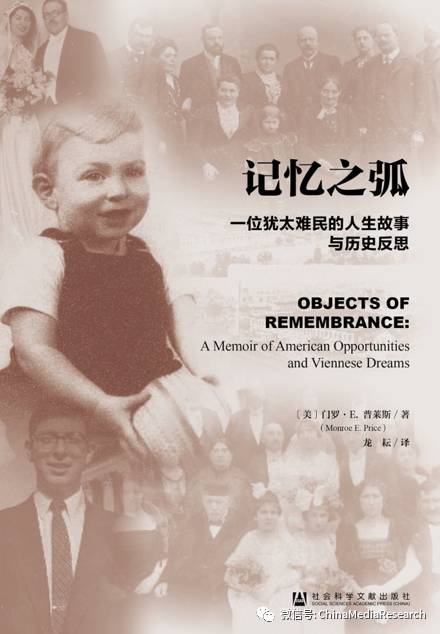

2009年9月,受国家留学基金委的资助,我前往美国宾夕法尼亚大学进行为期一年的访学。抵达费城的第二天,我在博客上记录了首次拜访本书作者门罗教授的情形,其中写道:

“门罗教授是安南堡传播学院全球传播研究中心的主任,也是我的指导老师。……侧面墙上的一幅画更是让这个美国教授的工作室充满了东方气息,并且是极具符号意义的画面——我儿时关于读书、关于集体生活的某种记忆居然在那一刻的异国他乡被唤醒。有亲切,有幻觉,但更多的却是一种难以说清的“亦真亦幻难取舍”的复杂感受,那是新中国整整一代人曾经的无可言说的童年生活啊。三十多年后的今天,这般的印象在我们自己的国土上已然远去,却竟然如此呈现在西方学者的视野中。……已经七十多岁的老先生在和我聊天的间隙,忽然说要给妈妈打个电话。我问他妈妈多大岁数了,他说今年九十九岁啦……‘Mom’!他打电话时的神态和语气就像个孩子,让我想起了远在地球另一端的我可爱的儿子。世界如此之大,但人类最古老的情感又是多么相似啊。”

正是那次的聊天和电话,让我有缘拜访了居住在纽约森林小丘的他的母亲。

不久,我又有幸读到了宾大校刊上关于门罗教授的一篇特写。文章是这样开头的:

“要想理解门罗·普莱斯为何如此强烈地致力于全球传播相关事业,或许可以从他的身世中找到一些动因:

他的祖国奥地利被并入德国那天(1938年3月11日——译者注),他还在娘胎里。几天后,在维也纳新闻报担任编辑的他的叔公,因为公开表示对当局的不满而遭纳粹通缉,跳窗自杀。几个月后,普莱斯出生,成了“生于维也纳的最后几名犹太裔婴儿中的一个”。在“水晶之夜”被捕的父亲,十天后带着满身伤痕获释,而后争分夺秒申办签证,携妻儿从维也纳逃往美国……。”

这段仿佛电影情节中的叙述当时给了我太深的印象和震动。也更增添了我对这位有着欧洲背景、难民经历的犹太裔学者的好奇与敬意。回国后的几年中,间或有朋友问我为何要耗时费力地翻译这样一本类似自传体的书?现在想来,最初动因,应该就是出自上面那篇报道的影响吧。

清晰地记得,2010年的那个春天,我在阅读那本有作者亲笔签名的回忆录的瞬间,忽然萌生了将它带给中国读者的想法。那一刻,在宾大古老宁静的图书馆里,我没有想到千山万水如何跨越,没有预知层峦叠嶂的诱惑与险阻,甚至也忽略了自身所处的现实——一个单位有科研、教学一揽子事,家中有高中生的中年学者的可以想见的日常生活。那时的我,沉浸在作者展现的世界里,只是一个被书中故事深深打动的读者。

(2010年译者龙耘教授在宾大校园)

这是怎样的一种探险?回忆录展现在我眼前的,是一幅辽阔无垠而又栩栩如生的画卷——陌生又熟悉,似曾相识却又千里万里。忙完每天的公事私事、柴米油盐,我会带着虔静之心拧亮台灯,打开电脑,穿越到上个世纪的欧洲、美国,从维也纳的“水晶之夜”到纽约的自由女神,而后佐治亚的小镇梅里、俄亥俄的辛辛那提;从范伯格教会堂到核桃山中学,从耶鲁到加利福尼亚……逃亡和大屠杀的阴影,新的家园与梦想,同化与抗拒,怀旧与现实……太多的主题与历史交织,太真切的流亡记忆与成长经历,太感人的家族故事和个体叙事。这一切随着作者的讲述纷纷进入我的世界,他们在邀请我,让我用这门古老的东方语言再现回忆录中的一切,用我点亮的灯,将他们带入中国这片土地。

翻译是什么?一个希望与失望交织、惊奇与迷惘杂陈、欢乐与痛苦同在的过程?一场与原作者的对话?一次不可能的旅行?对妄言的警觉、对误译的担忧,还有对自身母语表达的绝望……所有这些问题和感触,抑或更多,都在翻译这本非凡的回忆录时一一呈现。与之前学术著作的译介相比,这本回忆录的翻译,不仅时间跨度远远超出预先的想象,更是让我对译事之艰有了深切的体悟。十多年前,在翻译索尼娅·利文斯通的经典著作《理解电视:受众解读的心理学》时,我曾说,最好的翻译就是最好的解释;而面对这本回忆录,我却想要借用鲁迅先生所主张的“硬译”来表明自己的观点和努力。正如学者孙中兴对此的理解:“硬译”并非“死译”,而是最大程度地将“忠实性”与“可读性”结合起来。译事之难,正在于此[1]。

Memoir一词,在英文中一般释义为“回忆录”、“研究报告”、“自传”、“实录”等意思。门罗教授的这本著作,可以说兼具了上述几种特质和功能。如何理解作者提及的史实,理解犹太文化、宗教与历史,理解二战中的人性与政治。如何反省大屠杀及难民潮,以及流散、社区、身份认同、人生际遇?置身于如此的时代背景和历史叙事之下的这部回忆录,在触及上述公共议题的同时,又极具个性色彩。法学出身的作者叙事严谨,加之其独特的思维方式和语言风格,使得整部回忆录充满张力,既有史诗般的壮阔图景,更兼栩栩如生的人物故事、细致入微的心理描写、洞察自省的哲学反思。我惊异于作者驾驭语言的能力,尽可能地保留和反映其原本的风格、特色和韵律,但这个初衷又在某种程度上限制了自身作为译者的表述空间。明明读懂了原意,却苦于找不到适切的令人满意的中文表达……这其中,既有两种语言、文化体系之间难以转换的沟壑,也夹杂着更为繁复的个体认知、符号意义。那样的时候,对中文写作一向自信的我,却每每倍受打击、深感母语表达的匮乏,也才更深刻地理解了何谓翻译的困境。

记忆是有温度,有分量,有色彩、有情感的——这正是这部回忆录打动人心的地方;记忆又是一个时代的缩影,一场无声的倾诉,一面历史的镜鉴——这也是这部回忆录发人深思的缘由。在翻译本书的几年间,我与作者有过上百封的邮件通信。除了专业方面的讨论和日常交流外,也间或提及回忆录中的一些内容。期间门罗教授还先后两次来访中国。去年的上海之行,在犹太难民纪念馆,老先生竟然从刻印在墙上的获救的一万多名犹太幸存者名单中找出了他的一位远亲的名字!那一刻,我似乎触到了历史与现实的神奇关联。在文革宣传画博物馆,他尝试和我们几位中国学者讨论那段历史对当代中国的影响……我不知道在这位将自己看做“世界公民”的西方学者眼中,“文革”历史的各类展览会呈现怎样的印象,但就作者这部回忆录而言,最触动我的,正是书中那些鲜活的个体记忆,和记忆背后的追问与反省。

据我所知,这部回忆录完成后的几年中,已相继有德文、英文和匈牙利文的版本出版。我会想象,这些不同的版本,在其各自的阅读人群与国度产生着怎样的回响?我更期待远渡重洋的它,在遥远的中国遇到知音。不仅仅共鸣于其中的流放,童谣,成长,怀旧与还乡,更引发读者对我们民族自身历史文化的联想、记忆和反思——与作者书中所描述的一样,所有经历过动荡年代的中国人,都深切体会到史无前例的那场灾难对每一个个体生命和日常生活的巨大影响。整整半个世纪过去了,我们是在记忆还是在遗忘?面对渐行渐远的的历史,什么是需要和解的,什么则是永难宽恕的?什么正在随风逝去?什么又在重演?回忆录,用极具个性的生动讲述,回应了这些人类社会发展至今所面临的共同问题。这些问题有答案吗?我们只能从历史背景之下那一桩桩的往事、发自内心的书写、个体的记忆、家族的历史,还有随之而来的永不消逝的美好与创伤中去感受、去寻找,从一代又一代人的记忆传承和深深反思中去追问。也许这些,才更能彰显这本书的价值,以及它对于当今中国读者的意义。

我把和门罗教授的对话以及这本回忆录的翻译看作上帝的礼物。我愿意用这本译稿回报所有关心和支持此书出版的朋友和亲人们。感谢宾西法尼亚大学安南堡传播学院的杨国斌教授为本书中文版的问世撰写序言;感谢社科文献出版社总编助理蔡继辉先生,如果没有他的鼎力支持、宽容和不断跟进,这本书不可能于漫长的翻译之后在尽可能短的时间里与读者见面;感谢社科文献出版社任文武、王展和我的博士生李唯梁,他们在译稿最后阶段的编校中,以资深编辑的专业水准和辛劳付出,保证了中文版的质量。

值得一提的是,就在译稿付梓之际,宾大安南堡传播学院为门罗·普莱斯教授及其创立的全球传播研究中心举行十周年纪念会。和世界各地曾经与他有过交集的朋友们一样,我也全程观看了在线直播。或许是机缘巧合——就在座谈会进行的那个时刻,费城雨后的天空忽然出现了神奇的彩虹!因为时差,我看完直播已经将近深夜。那天晚上,我做了一个梦,梦中,门罗先生又一次来到中国,而我作为向导正在征求他的意见,问他要不要去看看天安门广场……我把这个梦,连同那天费城上空的彩虹,都看作一个寓言和吉兆——愿这个吉兆伴随我们穿透时空,跨越狭隘的世界,通过记忆,去寻找人类与自身及宇宙万物和平共处的智慧。

龙耘

2016年春于英国卡迪夫大学

注释:[1]参见孙周兴《权力意志》“译后记”,北京商务印书馆,2007年版。

(跟踪学界动态、把脉学术前沿,请关注“传媒学术网”公众号)