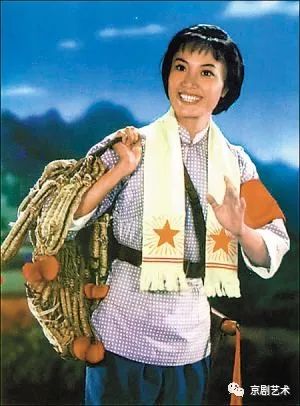

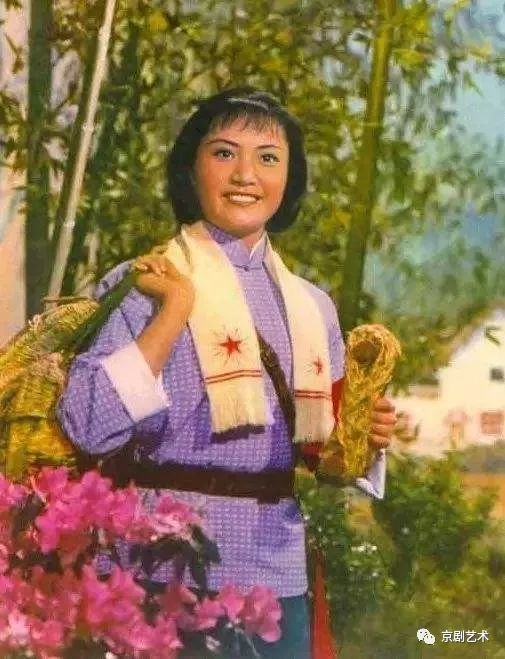

在20世纪70年代,杨春霞的名字为人们所熟知。她因在现代京剧《杜鹃山》中扮演游击队党代表柯湘而一举成名。粉碎“四人帮”后,她也曾被谣言中伤。重新回到舞台后,她依然光彩照

人。

从学昆曲到学京剧

杨春霞祖籍浙江宁波。1943年生于上海。11岁时,杨春霞考入华东戏曲研究院昆曲演员训练班。不久,训练班改为上海戏曲学校。一开始,杨春霞学的是昆曲旦角,主要是跟昆曲名角朱传茗、方传芸学习。1959年,戏曲学校重点培养京剧后备人才。此时,刚刚16岁的杨春霞,学习昆曲已经有了很强的功底,人也出落得十分漂亮,各方面成绩都很好,便被选调去改学京剧,师从言慧珠、杨畹农。

1961年,杨春霞从上海戏曲学校毕业,分配到以青年演员为主的上海青年京剧团当演员。年底,她就跟随上海戏曲学校校长俞振飞、副校长言慧珠一道赴香港演出。这次演出的主要剧目是《白蛇传》、《杨门女将》。俞振飞、言慧珠让杨春霞演剧中的主角。由于杨春霞扮相俊美,唱功好,演唱动人,一亮相即受到香港观众的欢迎,当地媒体给予高度评价。从香港回来,杨春霞随剧团在内地演出,同样受到欢迎。由于杨春霞在各方面表现都很好,在组织培养下,她加入了中国共产党。

1964年,21岁的杨春霞随中国艺术团访问意大利、法国等西欧六国,演出的剧目主要是《拾玉镯》,杨春霞担任主演。她的演出很受欧洲观众欢迎。杨春霞从西欧六国巡回演出回来后,仍然在上海青年京剧团主演一些传统剧目。此时,中央号召文艺团体排演一些现代戏。上海青年京剧团也组织全团改编、排演现代戏。很快,杨春霞就投入到排演现代戏当中。

当时,上海青年京剧团主要排演京剧现代戏《海防线上》(后改名为《飒爽英姿》)、《南海长城》等。为了理解剧情,了解人物生活,杨春霞阅读了不少反映海防前线生活的书籍,深入海防前线体验生活。经过一段时间努力,她和上海青年京剧团的众多演职人员一起排出了这两出京剧现代戏,在两剧中均扮演主角。演出时,她还加进了不少现代生活元素。仅以《飒爽英姿》来说,她就下了很大工夫。为了演好剧中的女主角——民兵连长巧姑,杨春霞到海岸线上体验生活,与当地女民兵一起生活,一起劳动,回来时皮肤晒得很黑,但她很高兴。因为她体会到了女民兵的精神世界。由杨春霞主演的上述两出京剧现代戏受到上海、北京等地观众的欢迎。许多报刊还发表了评论文章,对两剧给予很高评价。

周恩来亲批的一纸调令

“文化大革命”爆发后,杨春霞被造反派扣上了“白专”、“修正主义苗子”等大帽子,受到了冲击。没完没了的批斗,没完没了的检查,以及当时流行的让“被专政对象”从事体力劳动,使杨春霞中断了练功。当感觉将要荒废艺术时,不甘心就这样下去的她,开始利用各种机会偷偷练功。

早在1961年底赴香港演出之前,杨春霞在内地彩排时,周恩来与陈毅等人就观看过她的演出。杨春霞的良好艺术素养给周恩来留下了深刻印象。后来,上海戏曲学校校长俞振飞还向周恩来介绍过杨春霞的出身、学习情况和演出情况。

1969年中共九大召开后,杨春霞虽然得到“解放”,但仍然“靠边站”,不能演出。1971年的一天,剧团领导突然把杨春霞叫去,告诉她:明天下午去北京。到北京京剧团报到。至于什么任务,领导没有讲,说是到地方就知道了。杨春霞到北京后才知道。调她来北京,是要她参加现代京剧《杜鹃山》剧组,让她在剧中扮演游击队党代表柯湘。

原来,1971年中央在八个“样板戏”之外,还要排练革命现代京剧《杜鹃山》。在考虑剧组成员时,特别是游击队党代表柯湘人选时,周恩来想到了杨春霞。提名让她来参加剧组。调令中明确:调杨春霞进入刚筹建不久的《杜鹃山》剧组,并且主演女一号“党代表柯湘”。能够重新从事京剧艺术,担任当时中央特别重视的现代京剧中的主角,又是周恩来亲自批准的调令,这些都使杨春霞热泪盈眶。

杨春霞扮演柯湘时,面临着三大难题

杨春霞到《杜鹃山》剧组后,这部戏处于刚刚排练阶段,还处于保密状态。为什么要保密?因为当时江青有三条意见:一是在八个“样板戏”之外再搞出来的戏剧作品,一定要达到“样板戏”的水平,精益求精;二是现在不急于公开演出,到公开演出时会更加引人注意,达到一鸣惊人的效果;三是如果急于拿出来演,发现不少要修改的地方再改就不好了。因此,要在保密状态下排好,再公开演出。有了江青这个意见,剧组在北京排练期间,一直是处于保密状态。全体演职人员每天都吃住在团部,不准外出,更不准回家探亲。排练时实行全封闭,不让外人旁观。

在排练《杜鹃山》的过程中,杨春霞熟读剧本,对全剧内容反复理解,甚至把其他人的台词都背了下来。为了加深对自己所扮演的柯湘的理解。她阅读了不少反映土地革命战争时期在红军领导下,农民游击队建立、改造、发展的历史材料,以及那个时期共产党在农民武装中开展思想政治工作的材料,还对当时的革命历史背景作了详细了解。杨春霞知道,她所扮演的柯湘是贯串全剧的核心人物,也是当时文艺舞台上所塑造的英雄人物,扮演柯湘,是对自己的极大考验。必须把她演好。为此,杨春霞付出了比其他人更多的努力。

杨春霞刚到《杜鹃山》剧组扮演柯湘时,面临着三大难题:一是普通话不标准。她生长在上海,说上海话,过去演传统戏时,语言上没有多大障碍,但演现代京剧需要讲好普通话。普通话这一关她必须过。二是形象差距大。杨春霞过去主要演古代佳人,虽然也主演过几部现代戏,但还没有完全摆脱旧形象的路子。现在她要演一位文武双全的女共产党员,必须重新改造自己的形象。三是戏份过重。过去她演过许多主角,但哪部戏中也没有《杜鹃山》中戏份这样重。从开场到结束,她每场都有大量的念白和唱腔,还有武生的舞蹈和武打动作。

为此,杨春霞细心倾听别人讲普通话,回去后纠正自己的口音,不久即讲得一口流利的普通话。戏份重,她不怕。她有一种迎难而上,不怕吃苦的精神。对她来说,最难也是最需要下工夫的,是她与柯湘的形象差距。为了演好柯湘,杨春霞对柯湘这个剧中人物的出身、革命经历、革命觉悟、性格等作了认真思考,努力在思想观念上把自己与柯湘融为一体。戏中的柯湘是土生土长的农民,为了演好她,杨春霞到南方农村去体验生活,到井冈山去体验生活。

扮演柯湘,使杨春霞取得了一生中最大的成功

《杜鹃山》中有打斗情节,并且是土地革命战争时期使用长短快枪和大刀的近距离打斗,与杨春霞此前演穆桂英的古装武功不同。为了将这些打斗戏演好,她和剧组的同志请教了参加过实战的部队同志,把每一招式都演得既逼真,又有艺术性。为了演好第一次出场亮相的动作,杨春霞选取了一些京剧传统的程式动作的精华。她总结说:“传统戏中女性笑不露齿,行不露足,抬手不能超过一定高度,只能是夹着膀子,可现代戏不行,柯湘是劳动人民尤其是党代表,指挥大家要向前的。但是又不能完全将她武生化,因为这个人物毕竟是女性,所以必须要在练的过程当中自己消化琢磨,比如说柯湘第一次出场,除了目光之外,还要有点儿侧身,有点儿舞台相,又要美又要显出英雄气概。”

戏中柯湘第一次出场,就是杨春霞和老艺术家小王桂卿一起研究后精心排练并充分运用舞蹈艺术手段,以展现英雄人物内心世界的。当团丁们手端刺刀以“二龙出水”形式蹿出门口时,柯湘手戴铁镣、身穿白衣,昂首阔步走出祠堂,紧接着用了一个侧身甩发、举拳的亮相动作,给人以眼前一亮的感觉。根据刑场这个特定环境,在舞蹈的设计上打破了行当的界限,为柯湘选用了男角的一些程式动作,如“跨腿转身”、“双腿蹉步”、“捧链击匪”等,干脆利索,使人物形象更加高大、鲜明,有一种凛然正气。一开始就使人耳目一新,受到震撼。

《杜鹃山》排练了近两年,包括周恩来在内的许多中央领导人看过多次,又征求过许多老同志和文艺行家的意见,经过多次修改、加工,终于排练成功。经有关部门同意,1973年5月23日,《杜鹃山》在京西宾馆礼堂隆重公演。公演第一场即受到观众热烈欢迎。许多报刊发表了评论文章,给予极高评价。为了满足广大群众观看的需要,第二年该剧就被拍摄成电影,在全国巡回放映。从城市到农村,各行各业的人们都特别喜爱这出戏。周恩来和文化部门也把此剧作为招待外国贵宾的保留剧目。

扮演现代京剧《杜鹃山》中的柯湘,使杨春霞取得了一生中最大的成功。她受到各方面的广泛赞扬,得到了许多荣誉,也受到组织重视。不久,她担任了北京京剧团副团长。

周恩来对杨春霞成功扮演柯湘给予充分肯定,同时也鼓励她继续努力,演好现代戏中的英雄人物。1974年6月25日,周恩来、叶剑英等审看了已经拍成电影的《杜鹃山》,对这出戏和杨春霞的演出大加赞赏,说:“从戏到演员都有很大变化。这戏很好,很值得看。杨春霞有很大变化,很不容易。”叶剑英说:“面貌大变。大家都说,这是很好的戏,从内容到艺术都好。”

让杨春霞永远敬佩的人,与让她时时戒备的人

杨春霞对周恩来有深厚的感情,这不仅因为她是由周恩来批准来北京京剧团的,更主要的是周恩来的高尚情操让杨春霞永远敬佩。

1974年9月30日。中央在人民大会堂举行庆祝新中国成立25周年招待会,杨春霞作为北京京剧团《杜鹃山》剧组的特邀代表出席晚会。晚会开始前,周恩来走进人民大会堂宴会厅,全场起立,向周恩来报以热烈的掌声。细心的杨春霞注意到,虽然周恩来依然目光炯炯,神情坚毅,但却走得很缓慢,脸也明显消瘦了,苍老而憔悴。她内心一阵难过。宴会开始后,杨春霞约粤剧演员红线女一起,端着高脚杯来到周恩来身旁,向总理敬酒。周恩来慢慢转过身来,认出了她们,和她们碰杯。有千言万语想对周恩来说的杨春霞,由于难过,只说了一句:“总理,我们太想念您了!”说罢,泪水夺眶而出。周恩来用慈祥的笑容安慰着她。

不久,杨春霞随团到阿尔及利亚演出。回来后,她根据自己的感受,写出《依依情深》一文,刊登在1974年12月15日的《光明日报》上。邓颖超看到了,推荐给卧病在床的周恩来。周恩来读后,夸杨春霞有进步,文章写得好。第二年,杨春霞出席全国人大会议,邓颖超将总理对《依依情深》的评价告诉了她。已经病魔缠身的总理仍然关心自己的成长,使杨春霞深受感动。

1976年1月8日,周恩来逝世。杨春霞得知噩耗后,流下了眼泪。她在悲痛之余,在《杜鹃山》剧组组织了一个追悼会。追悼会上,她声泪俱下地诉说周恩来的丰功伟绩,诉说周恩来对文艺工作者的关怀之情。

与对周恩来的由衷敬佩相比,杨春霞对江青却时时戒备。由于扮演柯湘的缘故,杨春霞与江青也有不少接触。但江青的刁蛮,喜怒无常,使杨春霞在江青身边经常保持着戒备之心。

1974年,按照组织安排,杨春霞和《杜鹃山》剧组一起去阿尔及利亚演出。行前,江青接见了剧组主要成员。当时,江青正在积极提倡中国妇女要穿她设计的连衣裙。接见时,江青心血来潮,把自己的一套旧连衣裙送给了杨春霞。杨春霞随团演出结束回国不久,江青召见了杨春霞等人。一见面,江青见杨春霞没穿她送的连衣裙,脸色马上阴沉下来,质问道:“我送给你的连衣裙哪去了?为什么不穿?”江青这么一问,令杨春霞胆战心惊。杨春霞不敢说自己不喜欢,急中生智地解释说:上面通知说,您接见时,被接见的人都要穿统一的服装,我也就穿这身衣服来了。江青听后,虽然心里知道这是遮掩的话,却也不好说什么,只好怒气冲冲地瞪了杨春霞一眼,便转过头去,再也不和杨春霞说话了。

只和王洪文握过一次手,从未说过一句话

金秋十月,打倒“四人帮”,神州上下一片欢腾,全国人民都在庆祝大快人心事。不久,1976年11月,杨春霞莫名其妙地被关进了“学习班”,组织上要隔离审查她。社会上那些捕风捉影的谣言,也就在这个时候甚嚣尘上,一下子兴起来了,到处都在流传。

有人戴有色眼镜审视杨春霞,大有不挖出她与“四人帮”之间如何勾结的材料,绝不收兵的架势。杨春霞成了政治运动不分青红皂白的牺牲品。后来在所谓的反省中,她也想开了——谁叫她自己当初那么红呢?木秀于林,风必摧之;出头的椽子先烂。这些老生常谈的道理,她应该早就明白了呀。那些不知究里的局外人,对她作出种种假设和推测,好象也就顺理成章自然而然了。如果说,人们铺天盖地谩骂些难以入耳的脏话,甚至将唾沫当面吐到她脸上,杨春霞尚能承受的话,那么眼看着无辜牵连到正上小学的宝贝儿子及耿直的丈夫,则使杨春霞忍无可忍欲罢不能了。

“那三年,精神被折磨得差点到了崩溃边缘。”她对此记忆犹新,难以释怀。

丈夫带儿子在街边小吃摊上买早点,就有认识他的人阴阳怪气地哼唱道:“这个女人不寻常……”丈夫心中有数听得出来,这分明是指桑骂槐,拐着弯恶意诅咒自己的爱妻;年幼的小儿子日子也不好过,在学校里经常被不懂事的同学欺辱道:“你神气什么?你妈杨春霞她和王洪文……”

孩子纯净的心灵蒙上一层驱之不散的阴影,当母亲的杨春霞惟一能做到的是,只有把他紧紧搂抱在怀里,用流不尽的泪水来化解委屈、舒缓心中郁闷,期冀能早日洗刷不白之冤。

“我从未单独见过王洪文,与他说过一句话,更没被他召见过。他妈的,全是无中生有的捏造!”谈起这档事,杨春霞在平静中仍然对当年别有用心人的无端伤害,表示切齿痛恨。由唱“国粹”的文雅口中崩出“国骂”,我十分理解她此时此刻之忿懑,那也是一种痛快淋漓的情绪渲泄。