来源 | 华南农业大学

国以农为本

农以种为先

种子是农业的“芯片”

一粒种子关系着中国人的饭碗

近日

由华南农业大学提供的40克水稻种子

随嫦娥五号完成探月之旅

“回家”后的种子

将为水稻种质资源创新和重大品种选育

服务国家“种子安全”战略

做出哪些新的贡献?

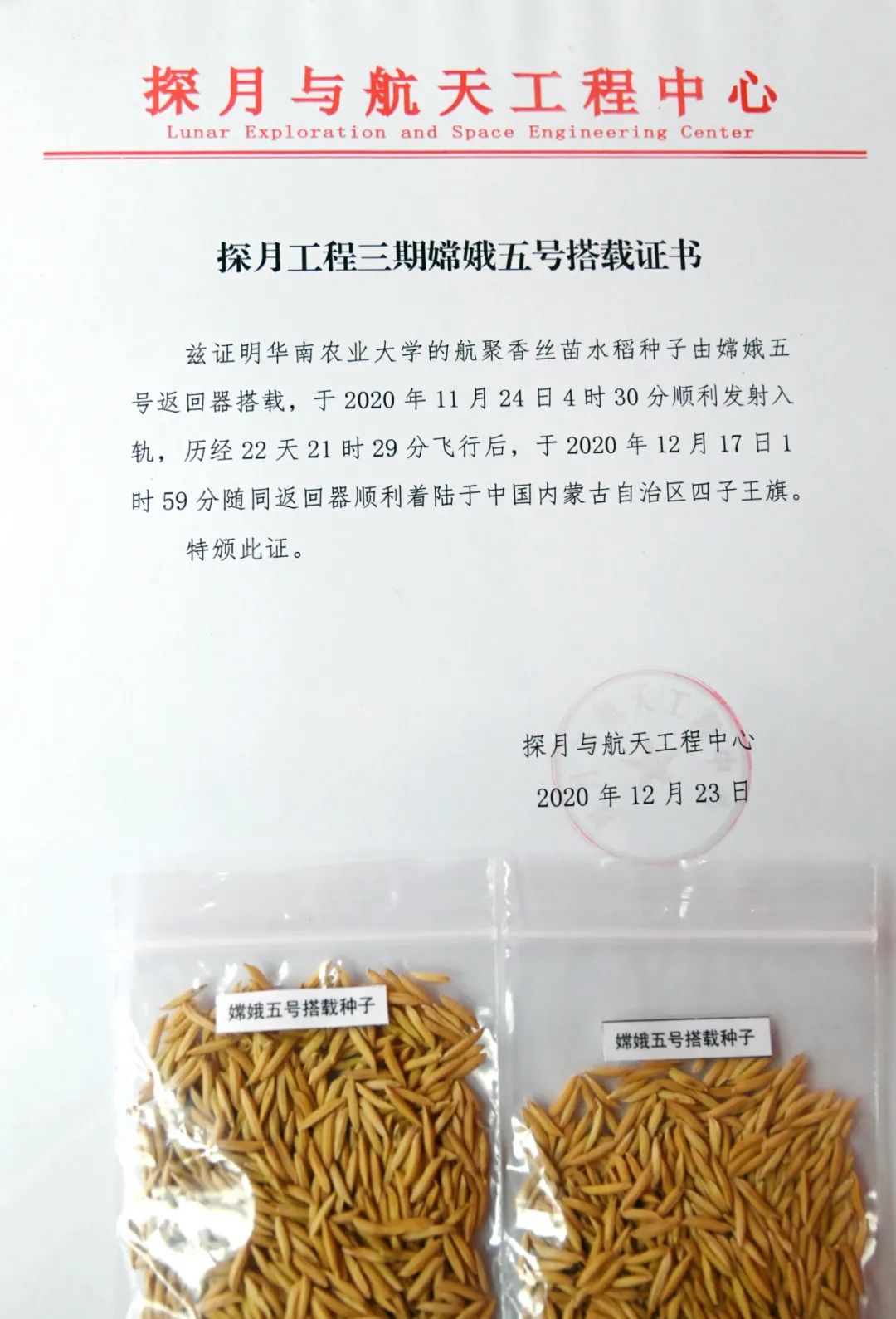

12月23日,国家探月与航天工程中心在北京举行嫦娥五号搭载种子交接仪式。

把时间拨回到11月24日4时30分,嫦娥五号探测器在文昌卫星发射中心由长征五号运载火箭送入太空,开始了历时23天、行程近百万公里的地月往返征程。

在航天育种产业创新联盟的组织下,华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心成为此次深空搭载试验的重要科研单位。历经22天21时29分的飞行后,一批共重40克的“航聚香丝苗”水稻种子于12月17日1时59分随同返回器顺利着陆,标志着我国水稻航天育种首次完成深空诱变试验的搭载,具有里程碑式的意义。

探月工程三期嫦娥五号搭载证书

探月与航天工程中心主任刘继忠将搭载种子及证书交付给华农原副校长、国家植物航天育种工程技术研究中心主任陈志强

华农党委书记王斌伟、校长刘雅红欢迎嫦娥五号搭载的水稻种子回家

嫦娥五号深空环境“可遇不可求”

我国是首创利用航天技术进行作物诱变育种的国家。1987年8月5日,随着我国第9颗返回式科学试验卫星的成功发射,中国科学院遗传研究所研究员蒋兴邨等在国内率先利用返回式卫星搭载水稻等农作物种子,并在后代种植中发现了遗传变异。我国航天诱变农业生物育种的探索由此拉开。

航天育种的原理并不复杂:空间环境具有高真空、微重力、弱磁场及复杂辐射等特点,太空射线中复杂的高能重离子冲击生物细胞,诱导其产生遗传变异,就能获得新的性状。

此前,国家植物航天育种工程技术研究中心曾多次参与航天育种工作。今年5月,长征五号B运载火箭首飞发射新一代载人飞船试验船飞行试验取得圆满成功,中心牵头征集了水稻、甜玉米、南药等31份,搭载样本达988克,质量是过去的两三倍。

那么,此次开展的深空空间诱变试验,与过去的航天育种相比有何异同?

国家植物航天育种工程技术研究中心副主任郭涛介绍,此前开展的航天育种主要依靠返回式卫星和空间飞船,属于近地轨道搭载,空间飞行时间较短。“这次搭载的水稻种子历经近23天的飞行,在近月轨道长期接受深空独特极端环境的辐射影响,而且遭遇了范艾伦辐射带,太阳黑子爆发。其空间航行距离之长、遭遇空间环境之复杂,都是可遇不可求的。”

嫦娥五号搭载的全部种子,部分已发芽

嫦娥五号搭载的全部种子,部分已发芽

搭载种子的“父母”也上过太空

28日上午,南方+记者在华农看到了这批在近月轨道航行过的珍贵种子,其中有一些已经被安排发芽,进行后续研究和观察。

有意思的是,这次随嫦娥五号上天的水稻种子,它的“父亲”“母亲”同样来自太空。

作为亲本之一的“华航31号”就是空间诱变的产物,从2011年至今为广东省农业主导品种,并在广西、江西等南方稻区大面积推广种植;2015年通过农业部超级稻品种认定,其米质达国标优质2级、高抗稻瘟病、耐肥抗倒、耐寒性强、适应性广。另一个亲本“航恢1508”也是空间诱变的产物。

水稻空间诱变的部分成果:新品系种子、优良水稻新品种、优质大米产品

航天育种的一个重要目标是为人类培育适合未来需求的优良水稻新品种。

对人类而言,水稻的“好性状”表现为抗病虫害、耐逆性、适应机械生产、高产、品质优良、具有特殊价值成分等。科学家的工作,就是从样本后代中筛选出对人类有益的突变性状。

过去,由于农作物的生长繁殖周期比较长,一批空间诱变的材料可能需要三五年时间才能完成鉴定和筛选。如今,以水稻为例,通过快速加代繁殖的手段,可以在1年时间内筛选出对人类有用的性状。

之后,科学家会通过一系列的自交或者杂交,尝试将这种好的性状稳定下来。稳定下来的材料,经过与其他的品种的“比拼”,如果成绩很好,再通过审定,才允许进入生产。