王小波在匹兹堡大学的时间不长,我们之间的交往也大致只是在我研究室中每周一次在工作后的谈话。

但是,这一段交往在我数十年教学生涯中,确是相当特殊的记忆。

小波的妻子李银河在匹大读博士学位。

她的导师是杨庆堃先生,我则在历史学系执教,还有一个社会学系合聘的职务,于是,我也列名在银河的学位导师小组之中。

那时候,中国大陆留美学生为数不多,对于台湾来的教授及同学,颇存疑心。

小波夫妇对我却全无芥蒂。

我一向对学生一视同仁,只要找我问问题,从来大叩大鸣,小叩小鸣,不找我,我也不会追着学生盘问。

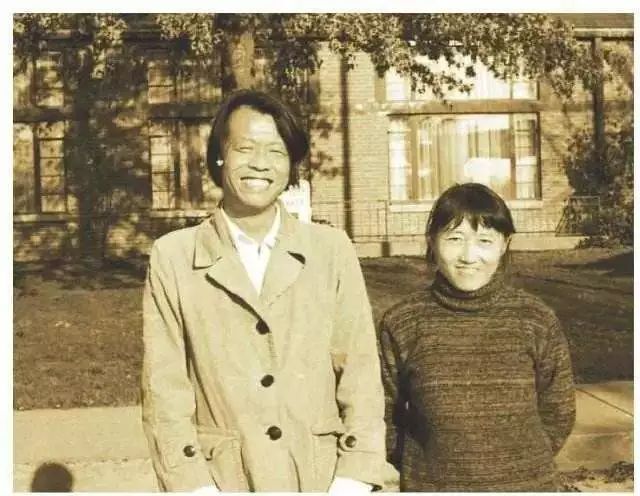

王小波与李银河

银河有社会学专业进修的程序,小波却苦了!

匹大是有一个东亚语文学系,而其功能则是训练洋孩子学华语,文学部分相当单薄,小波已是具有一定水准的作家,在东亚系实在没有值得他修习的课程。

匹大有项“独立学习”的功课,还有一项“个别指导学习”的课程,等于学生与老师之间一对一地“吃小灶”。

小波遂于得到我的同意后,挂在我的名下注册上课。

我自己的研究专业是古代史及社会史,文学不是我的本行。

只是研究社会史,本来就不能自我设限;

再则我生性好奇,东抓一把、西找一把,确有杂乱之弊。

小波每周三的下午上课,照章办事,应是两小时讨论,我们二人其实都不在乎规定,有时一拖就会谈一个下午。

有时也会因事停一次,下周补足,再加上一个下午。

我们讨论也不完全有教材,即使指定了阅读资料,一谈就跳到别的题目,又派他一些其他资料研读。

总之,这是一堂相当自由的讨论课。

欧洲大陆的大学,这种师生交谈的课程,其实是研究生上课的常态。

美国大学上课,有大纲,有进程,有报告……一板一眼,反而呆板了。

我在匹大任教三十余年,通常从众,照章行事。

只有 “吃小灶”的功课,才有不拘形式的讨论。

再加上小波的学习兴趣,本不在史学,也不在社会学,于是我们的对谈无所设限,任其所之。

小波的朋友大约都知道,他坐姿松松散散,我也一直有坐不直的毛病,师生二人东倒西歪,倒也自由自在。

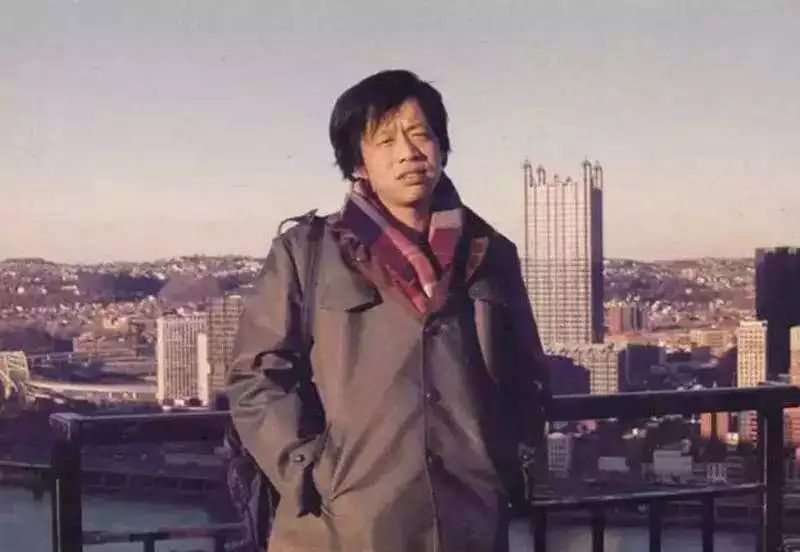

王小波

我们的话题,一部分是他的作品,通常我阅读他已出版的文章,询问撰文背景。

在这一节骨眼上,他陆陆续续回忆一些下放的经历,工作的环境……凡此对我了解中国大陆的情形大有帮助!

他娓娓道来,不温不火,但是我还是能感觉到他内心的激越———其实,我自己的感受也是波涛起伏,五味杂陈,不能自已!

历史的巨变,真必须吞噬自己的儿女吗?

我们也讨论他的文字。

第一次检讨时,我特别提醒他,文字是矿砂,是铁坯?

是绸料,是利剑?

全看有没有炼字的淬炼功夫。

我想,这一番话,他是听进去了!

他后期的文字精当洗练,确是花了功夫推敲过。

另一部分谈论的主题则是中国文化的转变脉络,尤其近代一百多年的变化,我记得曾经建议他阅读1930年代及抗战时期的文学作品。

他也介绍大陆1950年代以后数十年文学界的大致情形。

我因之得益不少。

他对于传统文学中的传奇,相当熟悉,我只是帮他理清从南北朝志怪小说、唐代佛教故事,到宋明街坊民间说唱脚本及三言二拍———这一系列的长期演变,现在回想,小波是文学的创作者,不是历史学家,这些过去的资料其实都是触发灵感的素材。

编排成串,还是罗列眼前?

其实未必有什么大差别。

我以自己专业的思考方式,凡事都要查考来龙去脉,也许反而将活泼的灵感泉源,弄成繁琐的谱系,于创作灵感竟可能有负面的作用。

历史学家许倬云

我们在讨论近代中国文化的演变时,不可避免地会牵涉到中国文化与其他文化的对比,也会推敲一些重要观念的涵义,这些观念,例如自由、民主、民族、人权……又都与生活息息相关。

小波对于这一系列观念,有他自己的一套看法,我则将这些观念在西方文明中的形成背景、演变过程,及不同时空条件引发的阐释,尽我能力之所及,希望能有所厘清。

然而,这些观念自从引入中国以来,常有模糊不清的缺陷,深入讨论这些问题的中文著作,本来就不多,西文专著,往往又有繁琐的毛病,我自己在思想史领域的功力十分浅薄,小波也不可能在短时期内深入探究。

于是,这一系列讨论的议题,虽然我们二人都体验到其中的重要性,恐怕难免落入浮光掠影的老毛病!

重要的是我们都将这些观念当作安身立命的根本,终生执守如一。

我与王小波的交往,只是以研究室中的对答为主,他的日常生活细节,我所知不多,因此无法回答编辑提出的问题。

二十年了,我不时怀念王小波,也珍惜我们之间的这一段缘。

四十年的教学生涯中,我教过专业上有了成就的学生,总是彼此启沃,帮助了我学术生命的不断更新。

王小波不在我的专业领域之内,他却是一位情深义重、好奇心切、求知若渴、领悟力强的青年人。

我也难得有一位学生不受专业课题的拘束,东提一问,西提一问,从四面八方“突袭”。

我因此十分感激他的刺戟,也十分怀念那些问答中埋伏的机会与对人间的深情。