正文

撰文|蜜姐

蜜姐是一向倡导大家在能力范围内为自己及家人购买保险的。但最近看到的一则消息让我再次对咱们保险业行业的生态有些失望。

关于银行理财变保险的事情,没想到现在还在发生!

比如最近炒的火热的哈尔滨一位女士朱某和她的家人,在银行购买理财产品一共840万,最后却莫名其妙变成了保险。

想要拿回本金需要等到自己身故或108岁以后,而且利息甚至要低于银行的活期存款利息。

01

其实,类似的新闻已经屡见不鲜了。套路大都出奇的一致,投资者本着对银行的信任去购买理财产品,然后被不明身份的工作人员鱼目混珠推荐了其他的保险产品。

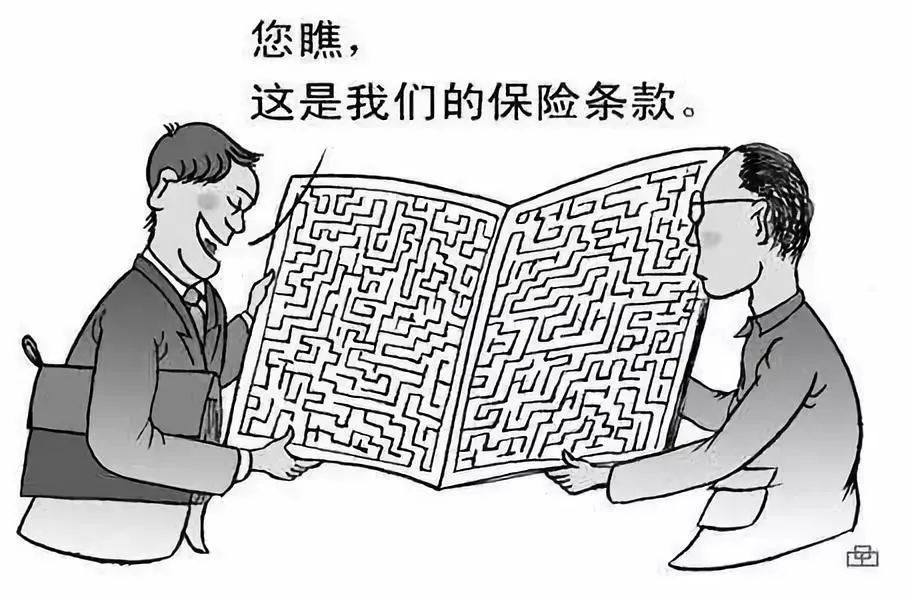

购买之前说的天花乱坠,什么收益奇高,赎回时间也短,消费者在一通洗脑之下冲动购买。合同签完,白字黑字上关于收益和赎回的规定可不是如口头承诺那么写的。

结果就是被坑。

就如这次的朱女士,据她回忆,购买的时候工作人员告诉她,两款产品在3年和5年交费期满后的收益都要比银行理财产品或是活期利率高。

于是她和家人从2016年开始陆续购买了840万的保险产品。

可前几天保险公司工作人员却告诉她,其中一款5年交费期间的产品,本金需要71后才能取回,也就是到她108岁的时候,这和当初的说法出入很大。

当时卖给她产品的两个人呢?都不约而同“人间蒸发”。一个电话停机、一个变成了空号。

银行也是甩的一手好锅,行长说他是新来的,不了解当初的情况,现在也联系不上当初卖给朱女士产品俩人了。

02

庆幸的是,如今朱女士这笔钱有望提前取回。最新的报道是,她已经与百年人寿保险股份有限公司黑龙江分公司达成和解协议,保险公司承诺会在二十天之内返还本金和利息。

如果不是事情闹大,朱女士的问题恐怕没有这么顺利地解决。

在这之前,蜜姐的某位长辈也是轻信了银行内“工作人员”的忽悠,也是说什么收益高赎回期短,几十万投进去,后来才知道是买了一款寿险,找银行理论一问三不知,责任推得一干二净。找保险公司则态度强硬说按合同规则办事,意思就是:谁让你当初不看合同!吃了一肚子哑巴亏。

对于所销售产品,商家本来应该尽好充分告知的义务,以免消费者陷入误区。而现实却刚好相反,许多人为了业绩需要诱导消费者受骗。

的确,对于我们尤其是年长者来说,都没有仔细看合同的习惯,一般销售人员怎么说也就信了,这确实是购买方的疏漏。

但保险公司销售人员靠着这点伎俩,透支人与人之间的信任,导致整个保险行业因为某些人又被黑了一把,真的合适吗?

对于我们购买方,以后真的要擦亮眼睛,凡是遇到和钱相关的销售,尤其是金额较大的,记得录音保留证据。以备上当之后对方不认账。

我国《合同法》第52条规定:

“有下列情形之一的,合

同

无效:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。”

当然更重要的是,不要相信一家之言,而要看印在纸上的合同细则及产品说明书。

如果禁不住销售人员忽悠而买账,对于保险产品,你还有10-15天左右的犹豫期,买了之后及时找更懂行更靠谱的人了解,实在不行犹豫期内果断退保!

03

在大部分理财变保险的“受骗”事件中,银行在这其中都扮演者非常重要的角色。给消费者天然的信任,同时又巧舌如簧地将消费者拱手送给保险公司为“鱼肉”。

正因为银行的“无底线”,才让存款变保险、理财变保险的事频繁发生。

所以早在2010年,银监会就发布通知,要求商业银行不得允许保险公司人员派驻银行网点。

另外银行在销售理财产品必须进行“双录”,银行工作人员必须如实阐明产品的风险及其它基本情况。

但实际情况却如我们看到的,保险公司工作人员在银行里依然猖狂,违规的行为屡屡发生。

为什么银行冒着违规的风险,也要代销保险产品呢?这其中恐怕涉及了错综复杂的利益关系。

有明面上的,也有暗地里的。

暗地里的就不说了,明面上比如银行代理保险产品肯定不是无偿的,每卖出一份保险,银行必然有一定的提成费用,而且提成比例不低。

另外保险公司肯定也和银行有业务合作,诸如要求将保险公司揽过去的钱存到银行,这样既吸收了存款,还保证了存款的期限,相比散户更加可靠。

消费者擦亮双眼避免踩坑是一方面,但银行和保险公司冒着违规的风险,往消费者背后捅刀子,这样的恶就制止不了了吗?有关部门也应该考虑下严格监管,加强惩处及问责了!

往期好文

毒鸡汤女王咪蒙离婚?