点击上方

青年电影手册

关注!

《青年电影手册》的作者,

手册君的好朋友,隔壁公号开麦啦,最近出版了一本新书,程青松老师是这本书的学术顾问和推荐人。

我们今天推荐一下。

先来听首歌:艾敬演唱《我的1997》

⬇️

一座城,影响了一代人。

香港这座城,我们始终念念不忘。

迄今为止,他们前后花了一年时间,终于赶在香港回归20周年来临之际,献上这份贺礼——

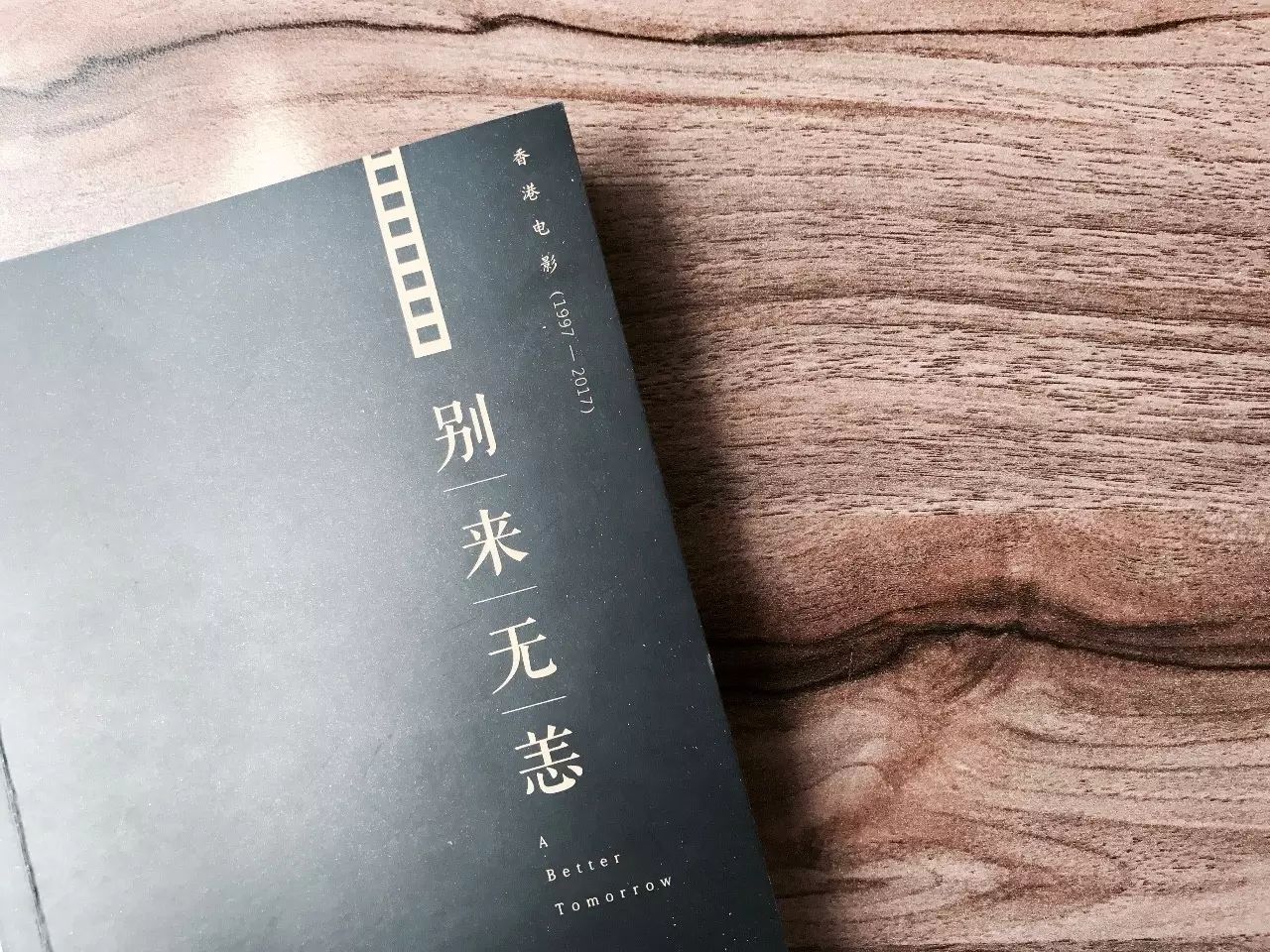

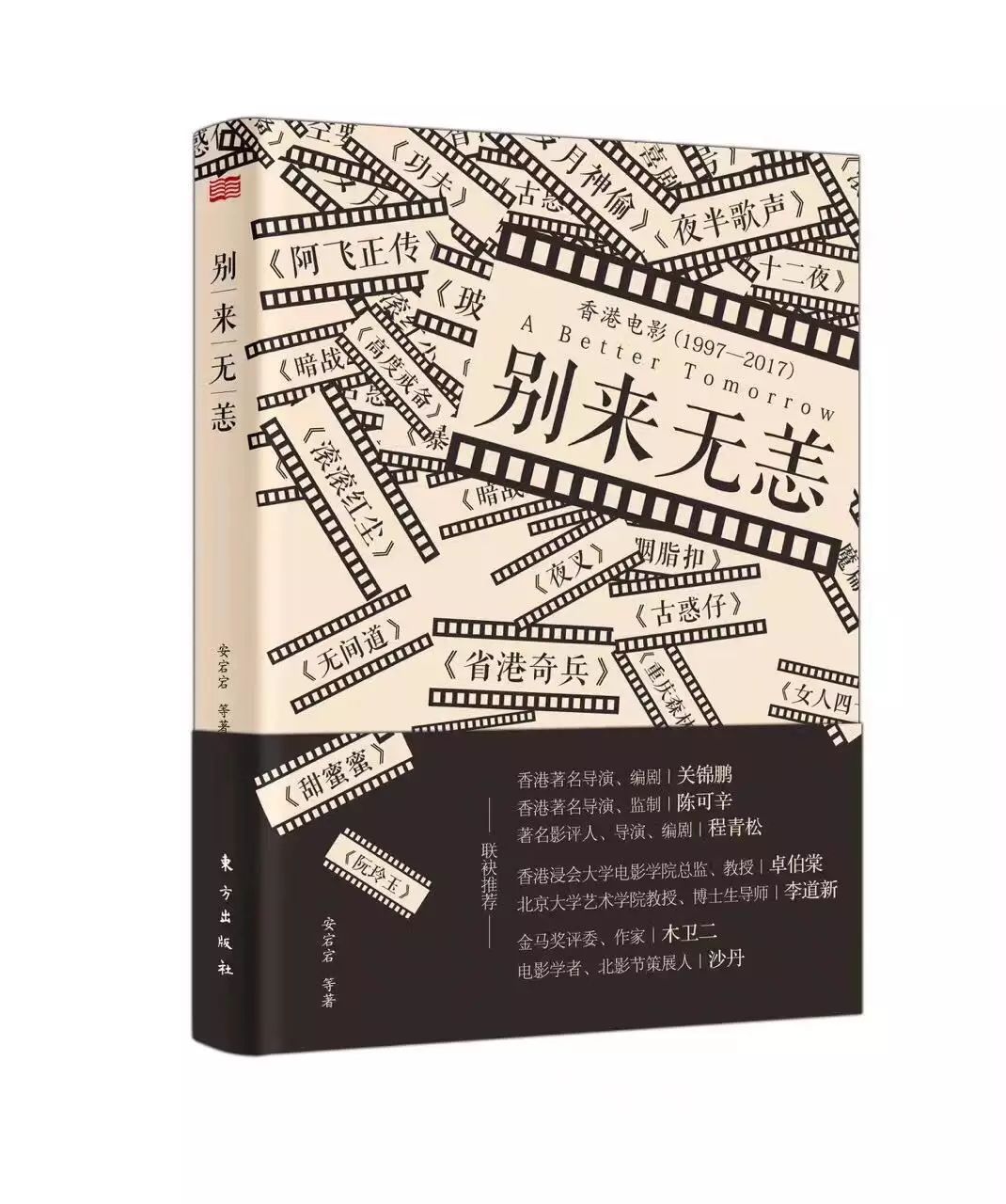

一部献给香港电影的情书:《别来无恙:香港电影1997-2017》。

作为伴随港片成长的一代人,香港电影是我们的入门指南,这些海量影片中,精良之作俯拾皆是,它们要艺术又有逼格,要娱乐又不失文化,它体面,有分寸,敢拼敢当义薄云天。

我们对情义的判断,大概来自香港电影。

我们的人生价值观,大概来自香港电影。

它甚至重新塑造了我们。

港片就是我的人生导师。

在甚嚣尘上的【港片已死】言论中,我们不想站队,但不得不表明立场。这本关于1997后香港电影的评论专著,就是一种立场。出版本书可谓呕心沥血,其中艰辛不足为外人道。开麦啦说:“作为一个小小的公众号,我们没什么大成就,但

凭秃笔一支,把这条烂命交付与读者。事事不求结果,但求问心无愧。”

就如香港电影一般,拼了命,尽了兴,尽兴足矣。香港电影不会死,因为每天都有人奔向灿烂的青春。

开麦啦年度真诚奉献

《别来无恙:香港电影1997-2017》

关锦鹏、陈可辛、

程青松、

卓伯棠、

李道新、木卫二、沙丹

倾情推荐!

“开麦啦”对二十年来香港电影的关注,提醒我这样的老电影爱好者重新回顾因年代相近而多少轻视的这段历程,风雨中走来,香港这块神奇的土地,又为华语电影史写下了新的璀璨一章。

——电影学者、北影节策展人沙丹

资深影迷献给香港电影的一封情书!

自序

一座城,影响了一代人。

香港这座城,我们这代人始终念念不忘。

有种说法,影像也有生命,有属于它自己的过往和历史。多少电影 如过眼烟云一般,虽然曾经盛极一时,却在不知不觉中从当下的生活里 隐退,鲜少有人再提。

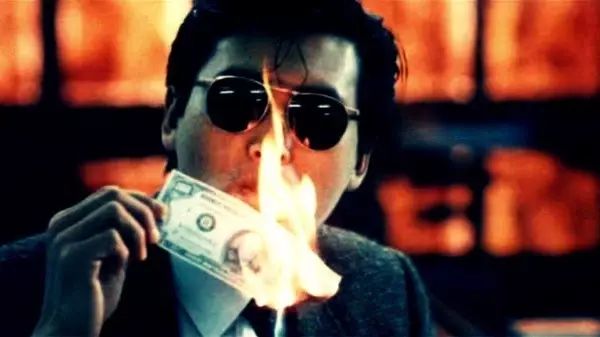

当我们谈论香港电影时,我们在谈什么?是谈小马哥的风衣墨镜、义薄云天,《笑傲江湖》的慷慨之歌,还是《东邪西毒》的喃喃自语......全都是如尘埃般的时间遗迹。在“网生代” 追逐的娱乐头条里,在新生代影迷的视野里,港片逐渐退场,和褪色的剧照一起,变成了可供回忆的情怀。近些年有关“港片已死”的言论不 绝于耳,难道,港片真的成为过去式了吗?

时光可以逝去,但绝不应该被忘记,港片承载了一代电影人的汗水和才华,也承载了一代观众的记忆与青春。港片从未远去,它以自己特有的方式在延续。一个显而易见且无法忽视的事实是,近年来口碑票房 双赢的优秀大制作,无不有香港制作团队的参与。香港电影和香港电影 人在新环境中顽强求存,不断适应新时代,拓展自身的外延,改变本来 面貌,以雄鹰“拔毛断喙”的姿态获得重生。其实,港片的生命力一直 如麦太一般顽强,如金鸡一般乐观,它从百年前诞生至今,几经兴衰, 但从未真正离场。

今年刚好是香港回归 20 周年,一个适合重温旧梦的时间。

在这个特殊的时间节点,我们梳理了 1997 年到 2017 年间的香港电影,披沙拣金遴选了近 20 部经典之作,试图以青涩但热血的笔,留住值得铭记的岁月。 但选择是那么的困难,香港电影中佳品俯拾皆是,取舍两难,更何况每个人记忆中的经典港片不尽相同,有人钟爱“尽皆过火,尽是癫狂”的 香港电影黄金时代,有人则痴迷香港“新浪潮”时期电影。如今从头回 望过去 20 年的香港电影,其中的珍品如河流中波光粼粼的卵石,不知不 觉间已变成夜空中闪亮的星,永恒存在。

我们以香港电影过去 20 年的发展轨迹为脉络,选择其中最具代表性的佳片作为讨论对象,试图通过光影编织出一段香港电影的美好时光,它们代表了香港电影,也代表了香港这座城市。在文章中,我们力图展现香港电影、香港电影人以及香港人的心、气、神。

20 年后的今天,回望 1997 年之后的香港电影,它确实经历过彷徨和沉沦,但新世纪以来,一洗之前过火癫狂的粗制滥造,制作出了一批 具有新时代香港精神的优秀影片。

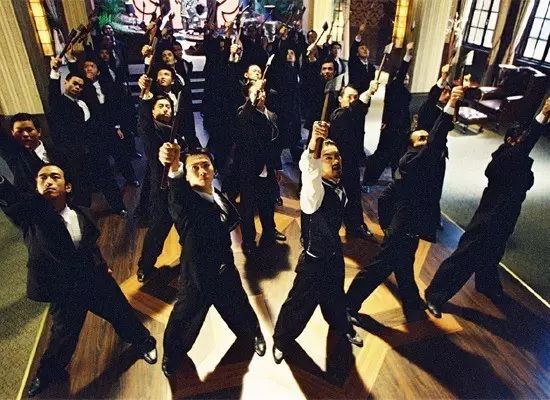

其中既有《黑社会》《无间道》等对过往港产类型片深入挖掘的商业影片,也有“麦兜”系列和《功夫》等发 掘香港本土文化的创新之作,还有《桃姐》《香港制造》等关注香港底层 社会生活的文艺佳作。在电影之外,结合港岛的现实变迁,这 20 年的港 片增添了很多可玩味、可抚叹、可激扬之处。

20 年,世事如棋。互联网时代,三年差距即有代沟,而香港却经历了回归、亚洲金融危机、SARS 事件、CEPA 签订、香港影人“北上”等 诸多事件。曾经熠熠生辉的“东方明珠”,在内地大城市璀璨夜景衬托下, 似乎已不再是独一无二的繁华都会。这 20 年间,香港电影又不知经历了 几多人事流转、江河变迁,其中千言万语,欲说还休。

周星驰、杜琪峰、王家卫、陈可辛、关锦鹏、谢立文、陈果、许鞍华、 梁朝伟......书中出现的人物声名赫赫,有人在 1997 年前就已奠定“江湖 地位”,1997 年后更磨砺出全新的面貌;有人则从 1997 年后才开始在华 语影坛崭露头角,一拳一脚打造出独特的风格。因为他们的坚持,港片 得以薪火相传。他们中的绝大多数人仍在创作,远未到盖棺论定的时候, 我们无意也无力总结他们为港片奋斗的一生,但我们敢肯定:他们的名字,不废江河万古流。

写作本书的初衷,正是借 1997 年后的经典港片,对过去 20 年香港 社会文化变迁做一次梳理。我们将电影置入时间的长河,去探索电影的另一重意义:历史书写。电影的故事和现实互为镜像,电影的情绪和时代同呼吸、共节拍,电影的流变揭露历史发展的轨迹。

从某种意义上说, 电影史也是城市史、文化史。影评虽是小道,犹如微波细浪,但终会汇 入历史洪流。文化研究,犹如管中窥豹,亦可烛照历史幽深的角落。本书篇幅有限,对此中深意的探索必定有不少遗珠,请各位读者见谅。

本书的作者团队,大多都是 80 后,生活在北京、上海、南京等地, 经历千差万别,术业各有专攻,唯一的共同点是:我们的青春与港片难 解难分。或许可以这样管窥:港片是我们这代人隐秘的交集。通过港片, 我们在电影院里、在电视上、在录像厅中,不约而同但顺理成章地完成 了电影的基础教育,各自走过斑驳的青春。港片早已融入了我们这代人的基因里。

1974 年,香港作家西西曾把香港骄傲地称为“我城”,开创本土城 市文学的先河。自此,“我城”成为港人自豪的代称。感谢电影,把我们 这代内地青年和香港这座城市联系得如此紧密。即使没去过香港,没去 过油麻地、九龙、元朗、中环......这些地名也在你我口中如数家珍。因 为电影,我们这群内地青年,也可以骄傲地宣称,香港也是“我城”。

一座城,影响了一代人。

香港这座城,我们这代人始终念念不忘。

何其有幸,一切对港片的痴情,化作这本给香港电影的情书——《别来无恙》。

同时,感谢所有给予本书帮助的影评人、自媒体人、设计师等,承蒙不弃。

我们谨以此书,献给香港,献给电影。

开麦啦

2017年4月

精彩书摘:

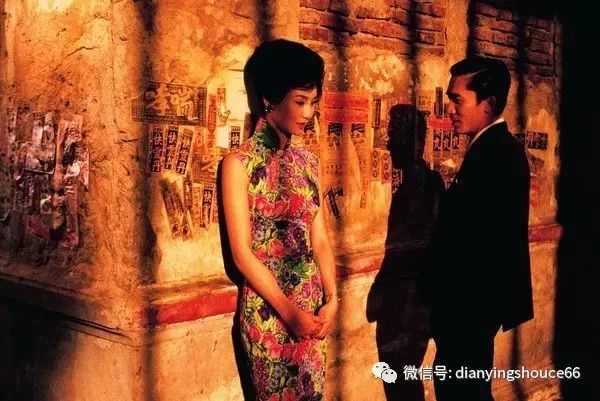

那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。他一直在怀念着过去的一切,如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月。

——《花样年华》

据说,《花样年华》的全部灵感来自周璇的那首歌《花样的年华》。终于,这首歌与这部电影相遇,在片中完成一次神交,成就了此片最难忘的瞬间——苏丽珍和周慕云仅一墙之隔背对背坐着,老式收音机里传来苏丽珍的先生为她点的这首歌。

此前,

Sight & Sound

杂志评选出的影史十佳,《花样年华》名列前茅。

Time Out

杂志评选出的香港百大影片,《花样年华》占据榜首。

曾经以为王家卫的电影无非是红男绿女的小情小调,只是加点“恋物癖”倾向,对所有道具充满迷恋,故成全了香港 Icon“墨镜王”。诞生于新千年交替时刻的《花样年华》是王家卫最精致的一部作品,他将所有情怀都放在这部电影里,成就了不一样的上海人和不一样的王家卫。

出生于上海的王家卫早年随父母移居到香港,但他对童年的城市有着相当浓厚的感情,这也塑造了王家卫与生俱来的脾性。因为深受鲁迅、施蛰存、穆时英等作家的浸润,王家卫的电影中总流露出颇为暧昧的上海风情——不断地呈现出大都市的现代性特质——一种有关漂泊、无家、寻根、爱情等游离状态。

看王家卫的电影,如同读一本 20世纪 30年代上海滩盛极一时的“新感觉派”小说,让人躲在

房间能浮想一整天,没有赤裸裸的情色描述,却总能逼近高潮。可一旦走出房间,你又羞于启齿,似乎刚才的情境从未发生过。

有关“新感觉派”小说风格,在张英进的著作《都市的线条:三十年代中国现代派笔下的上海》中有这样的表述:“中国的新感觉作品,尤其是穆时英的作品,常常描述都市的魅力、梦幻、色情、颓废及错综复杂。”

同样是新感觉派旗手的刘呐鸥,作为穆时英的好友,也时常创作同类风格的作品。他在一部短篇小说《游戏》中有这样的描述:

在这“探戈宫”里的一切都在一种旋律的动摇中——男女的肢体,五彩的灯光,和光亮的酒杯,红绿的液体以及纤细的指头,石榴色的嘴唇,发焰的眼光。中央一片光滑的地板反映着四周的椅桌和人们的错杂的光景,使人觉得,好像入了魔宫一样,心神都在一种魔力的势力下。