今天是2017年5月5日

这是馒头说第

138

篇文章

怎么说呢,其实上期推送的左宗棠

我原以为还是挺振奋人心的

结果还是有不少读者留言看哭了

让历史带上点温度,给人点感动

确实“馒头说”的本意之一

但并不是全部目的

我还想让大家在轻松中获得点知识呢

所以今天本来想写一篇黄埔军校

但后来想了想,还是以后有机会写吧

今天眼看快周末了

来篇轻松的

说说我们的老祖宗们考试是怎么作弊的

【今日主打】

1997年5月5日

《五经全注》露面

1

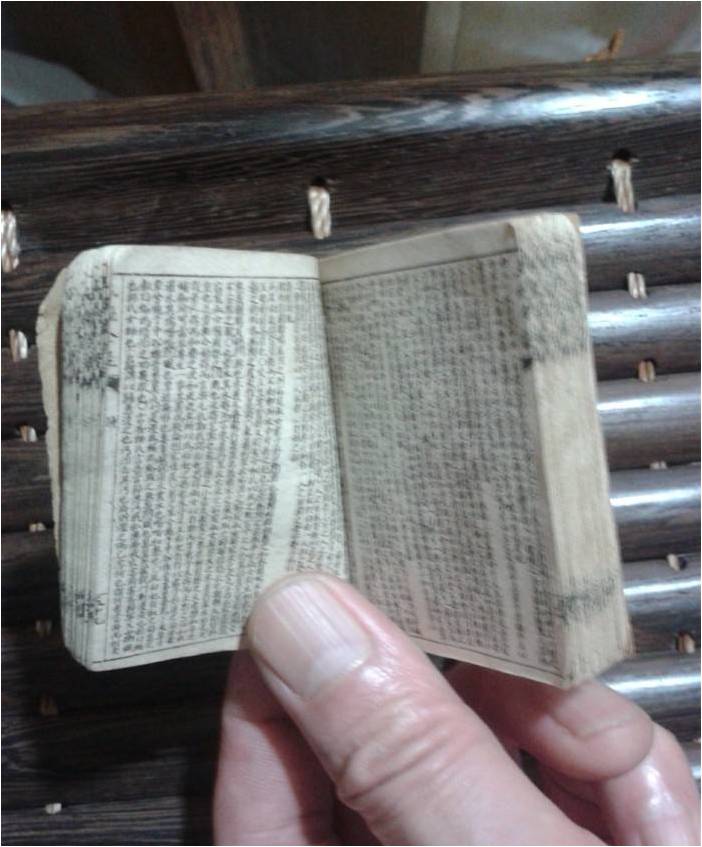

1997年的5月5日,在河南的开封,中国有一套“奇书”露面。

这套书分上、下两册,印刷于清朝光绪年间。书面纸张为黄褐色,内文用宣纸印刷,墨色精纯,校勘精当,印刷精细,字迹非常清楚。

那这本书又奇在何处?

这本书只有6.5厘米长,4.8厘米宽,厚1.5厘米,总共也就一个火柴盒大小。

但就在这本火柴盒大小的书里,一共刊载了《易经》、《书经》、《诗经》、《礼经》、《春秋》五经,还连带注释和序言,共342页,30万字。

这本书,被称为“世界最微型书”

(浙江嘉善地区据说曾发现尺寸更小的版本)

这本书,先是用手工抄录,然后再石刻印刷而成。

费那么大工夫派什么用?

按照出版的人的说法,那是为了让读书人便于携带,在旅途中用的。但谁家读书人旅个行,要读30万字的“五经”?而且书上每个字比一粒米还要小,那是要让天下读书人都健步如飞出门,牵着导盲犬回家吗?

所以,不要解释了。

这就是一本给考生作弊用的书。

2

中国的科举考试制度,起于隋,兴于唐,强于宋而盛于明清,历经1300多年,成为广大寒门子弟实现阶级跨越的重要途径。

“十年寒窗无人问,一朝成名天下知”,在巨大的利益驱动下,“作弊”,几乎是伴随着“科举制度”同时诞生,同时发展。

中国古代科举的各种作弊手段,可以说是门类繁多,让人眼花缭乱,但若以作弊的人群分,无非两类:富人作弊,穷人作弊。

我们就先来看看富人家的子弟是怎么作弊的——这个富人家,当然也包括有财又有势的官人家。

如果你有个好爹,那么最好的作弊行为发生在进入考场之前,那就是“请托”。

所谓“请托”,就是通过各方面关系,贿赂考官,开后门。至于开后门的方法有很多,比如“探题”——泄漏题目给你,比如“关节”——双方约定你在考卷上做的暗号以便相认给高分

(唐武则天时期开始要求盲批试卷)

,甚至是“偷改”——直接贿赂考官和工作人员,在考场就将试卷修改抄录。

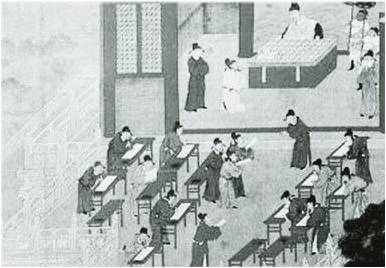

唐代科举考试

能够“请托”的,一般都是大富大贵之家,那么稍微差一点,也有几个小钱但托不到关系的人家该怎么办呢?

最常见的就是“替考”——找“假手”

(枪手)

代考。

请“枪手”代考,也是有讲究的。

一种,就是我们现在也常见的,枪手代替考生入场考试,考生不出现在考场。而另一种则更不易被发觉:枪手和考生同时入场,但枪手在试卷上写考生的名字,考生在试卷上写枪手的名字,神鬼不觉。

话说唐代最著名的枪手,就是赫赫有名的大才子温庭筠。什么?想不起他写的诗了?

“梳洗罢,独倚望江楼。过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠。肠断白苹洲”

就是他写的。

话说这哥们虽然诗名与李商隐并肩,但却一生不得志,屡试不中。为什么呢?一方面因为他喜欢吃喝嫖,还要把相思缠绵的感受写成诗——

“玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知”

也是他写的。唐代的科举要附加品德评语,所以他一直被打低分。另一方面,他口无遮拦,得罪不少权贵,所以也一直无法上榜。

屡试不中后,温庭筠就开始疯狂报复社会——不是深夜发美食照片,而是充当“枪手”帮人考试。

唐宣宗大中十二年的会试,由于温庭筠做“枪手”已经做出了名气,做出了品牌,为了防范温庭筠替考,主考官特地将他的位置安排在自己办公的门口。当时温庭筠就写了一篇一千多字的文章,早早退场,让考官倒也是心中石头落地。但后来人们才知道,就是在那次考试中,温庭筠竟然帮助八个人完成了考卷

(“私占授者已八人”)

。

“枪王之王”温庭筠

无法想象温庭筠那次怎么在那么短时间里帮助八人作弊,可谓一战封神。

当然,也不是人人像温庭筠那么潇洒。

晚唐著名诗人杜荀鹤虽有才华,但屡考屡败,只能写下一句牢骚诗:

“空有篇章传海内,更无亲族在朝中。”

最后,这哥们一气之下,去投了杀人魔王朱温,才算捞到个五代梁朝的翰林学士。

3

穷苦如杜荀鹤,自己有才,不愿作弊,那自是一说。但还有大量普通人家,无法像富贵人家作弊那样走高端路线,那该怎么办?

自然就是“八仙过海,各显神通”了。

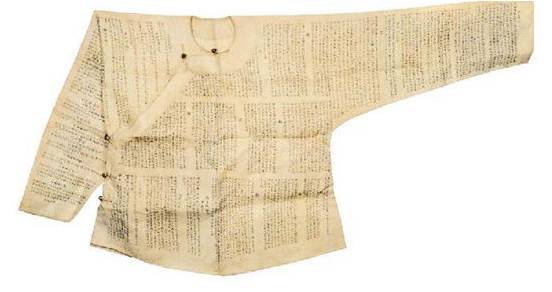

最常用的,叫做“夹带”,顾名思义,就是带小抄。但这个小抄放在哪里,学问就大了。

有的考生,把小抄放在食盒的夹层里,有的放在掏空的馒头里带入考场,有的比较恶心,把小抄藏在肛门中进入考场。

冯梦龙的《古今谭概》就记录了这样一个故事:

万历年间,某个考生考试挟带作弊文稿,用防水的油纸卷紧了,用细线绑着,藏在肛门里。搜查的人拉着线头把它拽了出来。这个考生解释:“这是前一个考生丢弃的。”结果前一个考生被叫来对质,问:“就算是我丢的,难道不上不下,正好丢中你的肛门?那你干嘛又高抬你的臀部,等着我来丢呢?

(即我所掷,岂其不上不下,刚中粪门?彼亦何为高耸其臀,以待掷耶?)

”

考生密密麻麻写满字的“夹带”上衣

当然,“夹带”里也是有些是有技术含量的,比如“继烛”。

因为有时候科举考试要考到晚上,所以考生需要自备蜡烛。有些考生就把蜡烛内部沿引线从底往上掏空,然后塞入卷成一条的小抄,然后再用蜡油把底部封平,堂而皇之地带入考场。

比“继烛”更有技术含量的是“飞鸽”。

在赶考之前,考生家里先训练鸽子,在考前晚上将鸽子放入考场。考生进入考场后,把当天的考题写在纸上,让鸽子带回家中。家里早就准备好若干写作高手,按题写作,再让鸽子把文章带回考场——放到如今,只是鸽子换成了手机而已。

另外一些手段,甚至都有些“高科技”含量了。

有些考生会用墨鱼汁把作弊内容抄写在衣服里,再涂上泥巴,混入考场。进入考场后将泥巴去掉,墨鱼汁写的文字就显露出来。而且据说墨鱼汁写成的文字,过一段时间自己会褪色,这样的话作弊的证据也会消失。

总的来说,使用新颖的“夹带”方式的一些考生可谓生不逢时,如果放到现在,即便落榜,去做个一流魔术师也是绰绰有余。

4

那么问题就来了:那么多种作弊,考官们不管吗?朝廷不管吗?还有王法吗?

管,当然管。而且招数也很多。

第一招是“盲批”。唐武则天的时候,规定考生在考卷上自糊姓名,不让批卷者知道。后来则是姓名、年龄、籍贯等都要用专门的纸条密封,加盖弥封印章,防止被人拆开偷看或偷梁换柱。宋朝称此法为“糊名”,而且还加了一道手续——专门请人将考生的试卷统一抄写,防止因为笔迹被辨认作弊。这在一定程度上防范了作弊,但并不能完全杜绝前文所说的“关节”和“偷改”。

第二招叫“结保”。这个规矩从唐代就开始了,三人一保,类似连坐。如果三个考生中有一个被发现有作弊行为,三人同时受到处罚,逼得他们互相监督,不要因为其中一人作弊而毁了自己前途。到后面考官等人都参与作弊,那么考官和工作人员也要开始结保。

第三招是对付“枪手”的。从宋朝开始,科举考试推行“准考证制度”。那时的准考证叫“浮票”,上面除注明应试者姓名外,还有面形、身高、体型等特征。考生进入考场时,监考官拿着准考证一一看过才放行,以此防止冒名替考。但这招对温庭筠这类人不管用——老子也是进考场考试的,你奈我何?

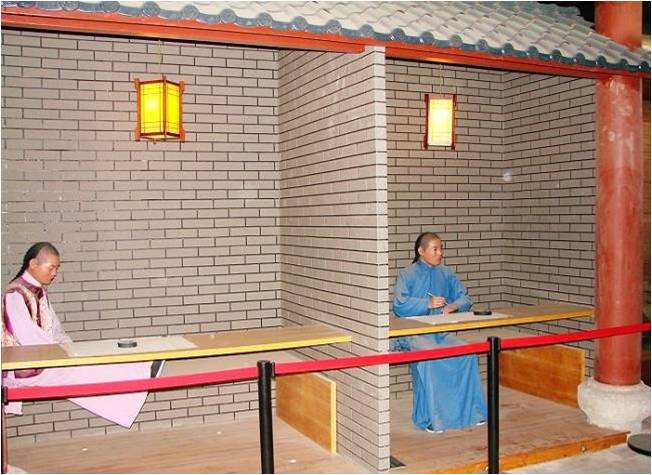

清代科举考试现场模拟

光这三招还不够,第四招叫“锁院”。这一招缘起北宋年间。当时的翰林学士杨亿被任命为主考官,在开考前,他同乡中打算应科试的一些人来拜访他——目的明确,希望接受“考前辅导”嘛。这个杨亿一听他们要求,拍案而起,大骂一声:“丕休哉”!掉头就走进了里屋。

杨亿当真是个清官?并不是。“丕休哉”三个字出自《尚书》,是一句骂人的话。有聪明人立刻听出了其中奥妙。那次考试,凡答卷中用了“丕休哉”一语的,都录取了。

为此,宋太宗决定开始“锁院”制度:每次考试的考官分正副多人,都是临时委派的。考官接到任命后,便要同日进入贡院,在考试结束发榜前不得离开,也不能接见宾客。如果考官要从外地到境监考,在进入本省境后亦不得接见客人。

然而,最简单有效的一招,自然就是“搜身"了。

随着“夹带”招数的越来越多,考生进入考场前的搜身也越来越严,进场要打开他们的发结,脱去衣服,甚至……检查肛门。

在这一点上,被汉人视为“蛮夷”的女真人倒是想出了一个非常文明的办法。金朝也仿效汉人开科举,但金世宗觉得对考生进行搜身很不礼貌,所以他规定:每次进考场前,让考生脱去自己的衣服进入沐池沐浴,浴毕则让考生换上统一的考生礼服——既检查了考生,又让考场环境干净卫生,没有体臭脚臭,一举两得。

当然,光靠“防”是肯定防不尽的,那怎么办?那就还要“罚”。

在清朝,凡是在科场考试中作弊的人,一旦被查出,立即带上枷锁在考棚外示众。然后还要判罚取消考试资格多少年,厉害的甚至是“剥夺考试权利终身”。

对于考场官员舞弊的,那惩罚就会更严重些,如果被查出,会被杖刑、罢官、流放,甚至砍头。

清朝对于科场舞弊惩罚极严,多少官员为此搭上身家性命。雍正年间,河南学政俞鸿图的小妾与仆人勾搭出卖考题被人举报,俞鸿图虽然不知情,但毕竟治家不严,被雍正判了个“斩立决”。

(据野史记载,俞鸿图是被判“腰斩”,斩断身躯后尚未死,用手指在地上写了七个“惨”字才气绝身亡。旁人将惨状禀报雍正,雍正从此取消“腰斩”刑)。