专栏名称: 北京大学中国古代史研究中心

| 北京大学中国古代史研究中心,1982年10月,教育部93号文件正式批准成立。是教育部人文社会科学重点研究基地。 |

目录

相关文章推荐

|

史事挖掘机 · 中医的十八般武器 · 昨天 |

|

|

鱼羊史记 · 四大谎言: 1、重金求子 2、旺铺转让 3、 ... · 昨天 |

|

鱼羊史记 · 半夜,陆小曼和徐志摩约会后归家,丈夫王赓见她 ... · 昨天 |

|

朝文社 · 赔款5000亿,割让四个州,乌克兰被特朗普摆上餐桌 · 3 天前 |

|

国家人文历史 · 说脏话、有色心、没本事,早期的“渣猴”是怎么 ... · 4 天前 |

推荐文章

|

史事挖掘机 · 中医的十八般武器 昨天 |

|

朝文社 · 赔款5000亿,割让四个州,乌克兰被特朗普摆上餐桌 3 天前 |

|

国家人文历史 · 说脏话、有色心、没本事,早期的“渣猴”是怎么被改造成“大英雄”的? 4 天前 |

|

OSC开源社区 · 走过微软20年,埋头并发编程15年,如何减少代码的认知负荷?|码云周刊 12 期 7 年前 |

|

海外掘金 · 意外!人民币大涨,赢家却是换了美元的人! 7 年前 |

|

IPO案例库 · 资产负债表速读要点(货币资金、经营资产等) 7 年前 |

|

税务大讲堂 · 原创课件 | 企业纳税评估及风险防范 7 年前 |

|

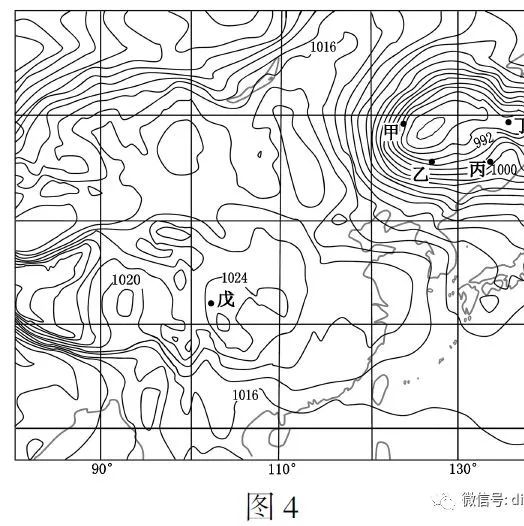

地理知识精选 · 每日一题 7 年前 |