本文授权转载自公众号:国匠城

真如寺铜川路水产市场地区2040

——文脉激活·寺市共生

作 者:

周叶渊、王海任、陈晨

设计小组:

周叶渊、王海任,同济大学城市规划系四年级本科生

指导老师:

陈 晨,同济大学城市规划系 助理教授、博士

友情客串:

姜 红,福州市规划设计研究院 高级工程师;张轶佳,贝加艾奇建筑设计咨询有限公司 景观设计师

前言

2017年2月,上海市城市规划设计研究院的刘淼、邹伟、李凯克,腾讯公司位置大数据团队的刘畅、李欣、王芃森、李一非和同济大学建筑与城规学院的陈晨合作在《市政厅》上发布了两篇有关铜川路水产市场地区的数据研究,一篇是“

上海铜川路水产市场拆迁后,商户去了哪里

”,另一篇是“

大城市低端初级市场何去何从:上海铜川路水产市场的生与死

”。

2017年3月至6月,同济大学城市规划系四年级本科生的城市设计作业中,“真如寺铜川路水产市场地区”也被作为选题之一,由此,我们在数据研究的基础上,对“真如寺铜川路水产市场地区”的发展愿景进行了大胆的描绘。需要说明的是,这仅是学生作业,不代表官方意图。同学们的创作过程保持了客观公正的立场,当然也融入了自己的情怀和理想。

同济大学CAUP本科阶段的设计课教学,可能是绝大多数同济学子毕业后最津津乐道的回忆。然而,通常情况下,同学们和老师们半年的心血在期末评图后就封在图档室里积灰了。我们共享这些成果,希望让这些思考在未来也许能发挥一些作用。

我们精选两份优秀学生作业,这里讲述的其中一份作业,主题是“

文脉激活·寺市共生

”,另一份作业的主题是 “

全时激活,三重如一

”。

1、现状概述

本次城市设计的基地位于上海真如地区,所选范围内包括著名的真如寺以及铜川路水产市场。在2001年制定的《上海2020年总体规划》中,真如首次被确定为上海四个副中心之一,但十六年过去了,徐家汇、五角场、花木副中心的发展趋于成熟,而真如依旧只是一个存在规划蓝图中的城市副中心。尽管如此,最新的2040年总规中,真如依旧属于副中心中的一员。那么,是什么因素一直在支撑着真如副中心的定位,以及为什么真如的发展落后于上海的其它三个副中心的发展?

图1 城市副中心定位

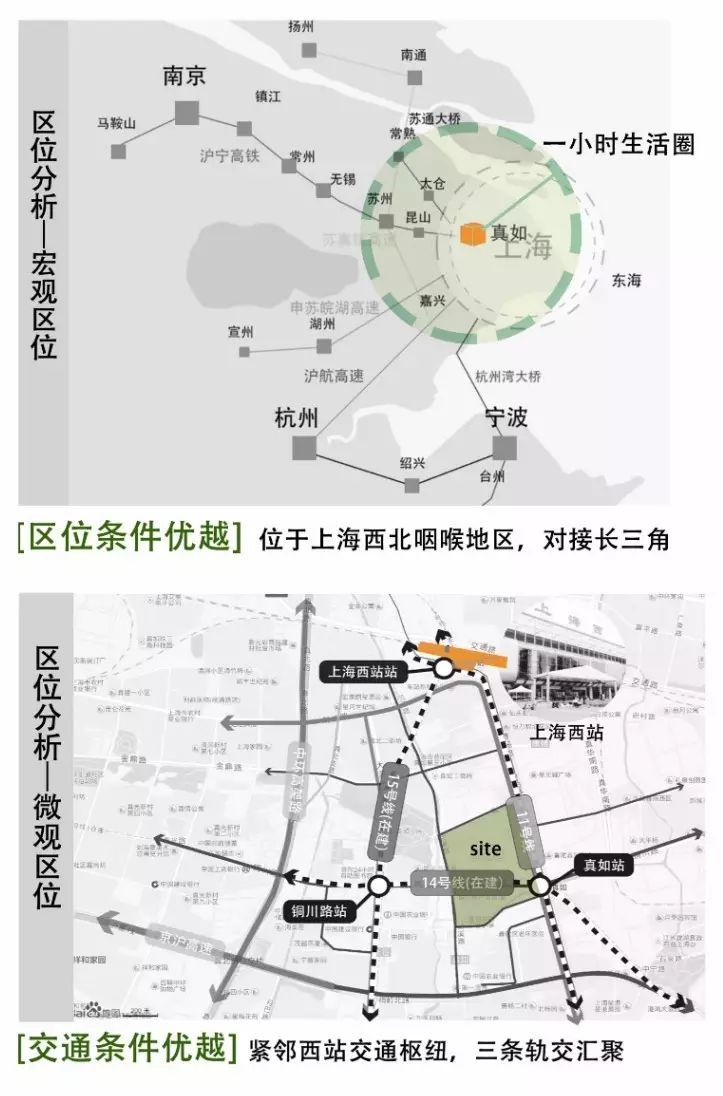

从地理区位和交通条件来看,首先,沪嘉高速、沪宁城际铁路、沪蓉高速北横通道,以及内中外环,在真如构成“三环四射”的对外交通格局。不仅如此,2010年正式投入运营的沪宁城铁,将上海与沪宁沿线各大城市融入“1小时生活圈”。结合上海西站,真如有望成为上海连通长三角地带的重要枢纽节点;其次,就真如板块整体而言,真如现已拥有轨道交通7号线、11号线,未来14号线、15号线、16号线还将在真如设立铜川路站和上海西站,将真如与徐家汇、静安寺、淮海路等中心商圈无缝连接,20分钟畅达人民广场,是继徐家汇之后,距人民广场距离最近的城市副中心。

图2 区位分析图

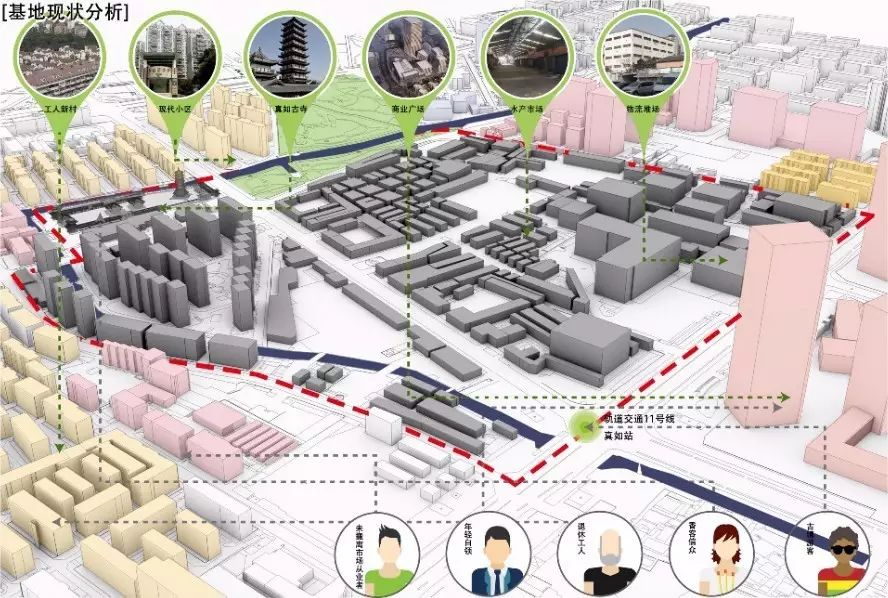

因此,支撑真如副中心的定位主要源于良好的区位和交通条件以及上海西北地区发展的需要。但是,从现状调研的情况来看,虽然周边已经有一些大型在建甚至建成项目,比如高尚领域、天汇广场、星光耀广场等,但整体的环境风貌较差,整体建设远未达到一个副中心应有的水平,甚至与上海中心城区的整体水平都存在差距。

尤其在我们所选的基地范围内,基本上是大量待拆的水产市场建筑,房屋低矮,建筑质量差,以及一些仓储建筑。而这里象征曾经真如文化的真如寺已经日趋衰落,香客无几,随着周边商业化的过度开发和对传统风貌的保护缺失,真如寺俨然成为了一个“文化孤岛”。

图3 基地现状分析图

2、主题演绎

我们对真如寺铜川路水产市场地区进行了历史演变的研究,发现基地内的活力现象在不同时期呈现出不同的特征,可以归结为

“起、承、转、合”四个阶段

:

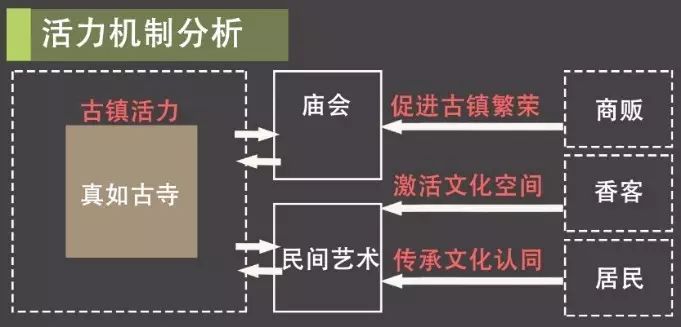

活力之起——悠久的历史、繁华的前世。

真如兴镇至今已有600多年历史,由于交通的便利、真如寺的影响深广,在清代成为上海几大名镇之一,商贾云集、香火旺盛,衍生出真如庙会为特色的活力载体,近远之民相会于此,活力之源起于此。

图4 活力之“起”机制分析

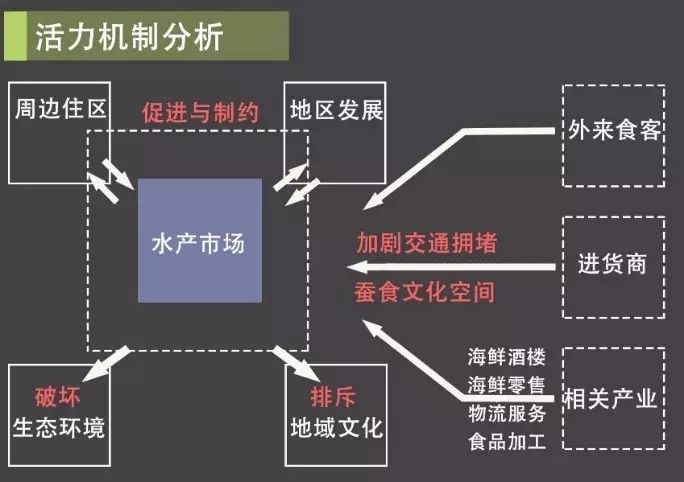

活力之承——发展的机遇、错位的活力。

改革开放后,基地以其紧邻上海西站货运枢纽的优势,以及古镇商业基础,发展形成水产市场,曾是上海市乃至长三角地区规模最大的专类市场之一。全天候、小尺度、高密度,水产市场7 X 24小时的活力似乎延续了古镇最初的商业繁华,但如此活力的延续却建立在诸多问题的基础上。

图5 活力之“承”机制分析

活力之转——漫长的搬迁、问题的遗留。

2008年至2017年十年间,铜川路水产市场彻底完成了搬迁工作,伴随着活力的消逝,留下了上一个时期积累下的诸多问题。通过我们的调研,主要归纳为以下四个方面:

产业上,传统依赖水产行业、而今单一过剩的相关产业人员流失、加速衰败的现象严重;

文化上,地区文化场所被侵蚀,文化空间消失,真如寺成为“文化孤岛”;

生态上,空间单一,受水产市场对土壤、水质污染的影响,生态环境脆弱敏感;

人群上,周边已有社区及地块内即将新增人群对公共活动空间的需求不能得到满足。

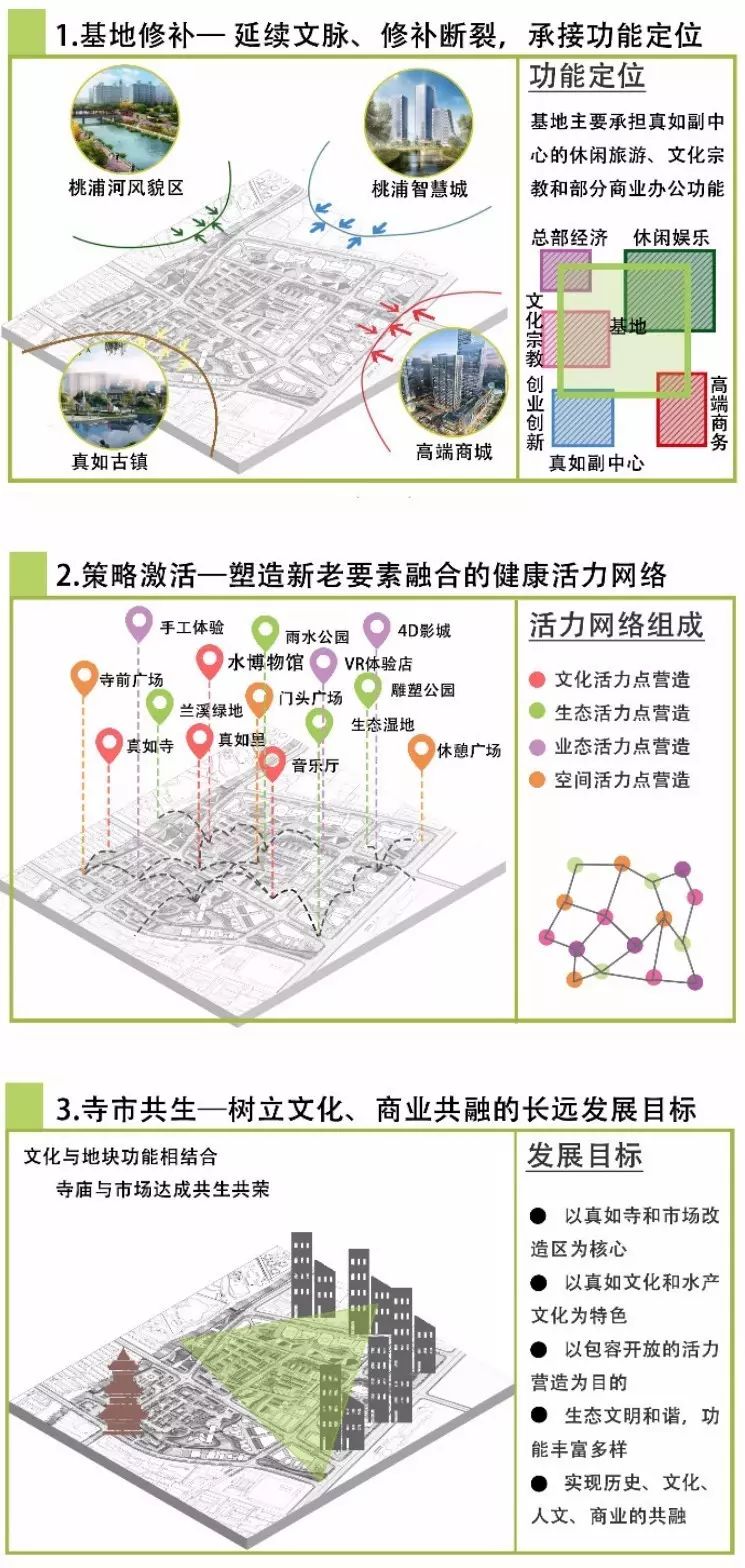

活力之合——修补策活、寺市共生。

活力之合,即整合地块内现有的活力要素并塑造未来新增的活力网络,实现活力新生。根据地块文化核心层面下“寺”、“市”二元特征,我们提出利用地块内的资源对上述四个问题进行修补,同时从这四方面打造新老要素的活力网络实现活力再塑。最终塑造地区的活力并实现“寺市共生”的状态,既能完全承载副中心的基础职能,又能突出强调副中心的特色职能——最终目标是导向一个“寺市共生”状态下具有文化内涵的城市副中心。

图6 活力之“合”方式、目标

3、方案构思

基于上述四个问题的研究与分析,结合真如地区的特征,我们相应提出修补与激活策略,最终形成了总体空间方案。

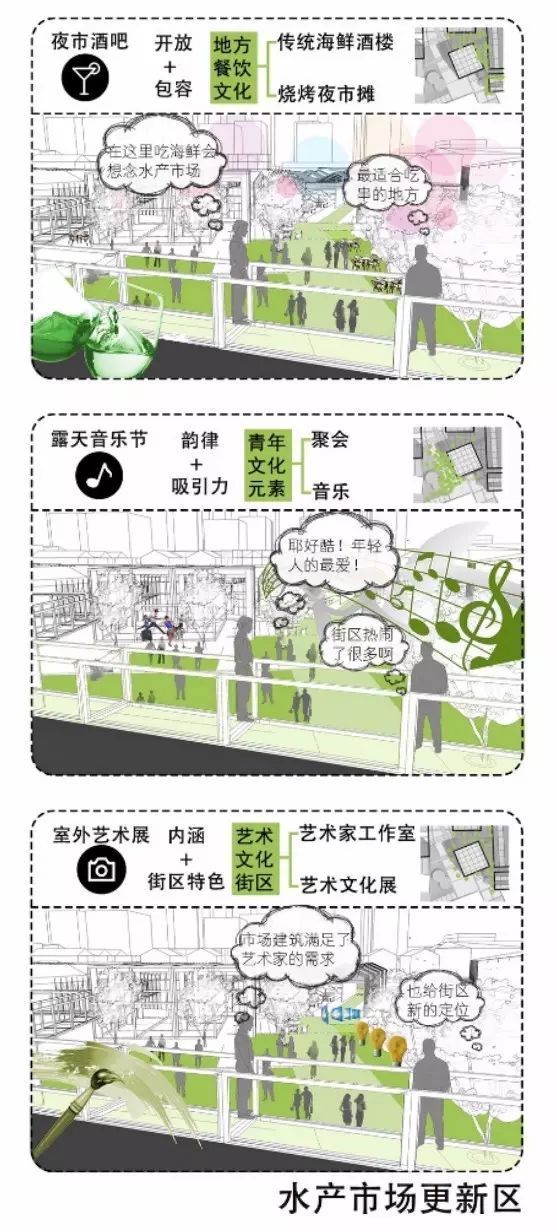

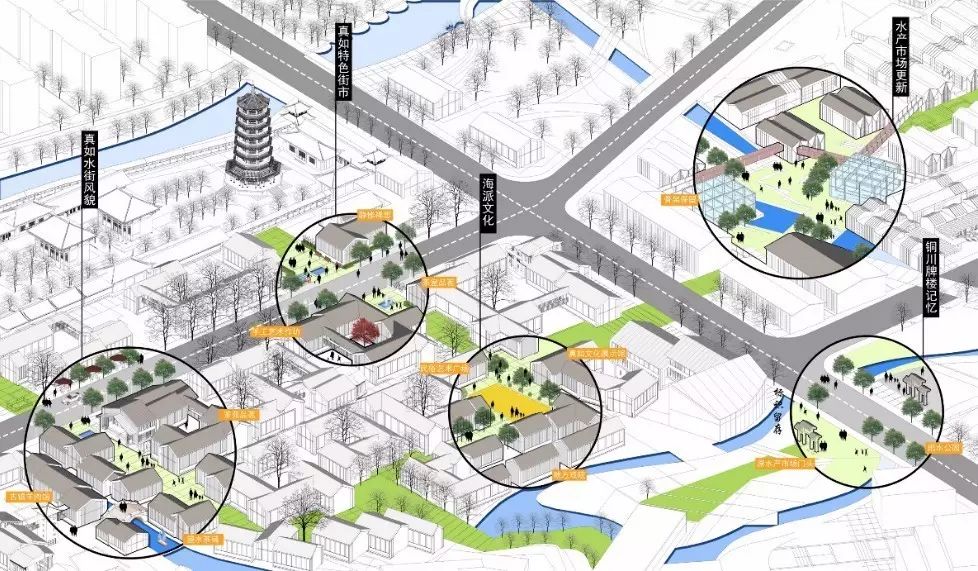

图7 总平面图

在总体方案中,可以体现出我们对文化、生态、功能、社会等四个方面的问题的思考,并分别从四个方面提出了策略:

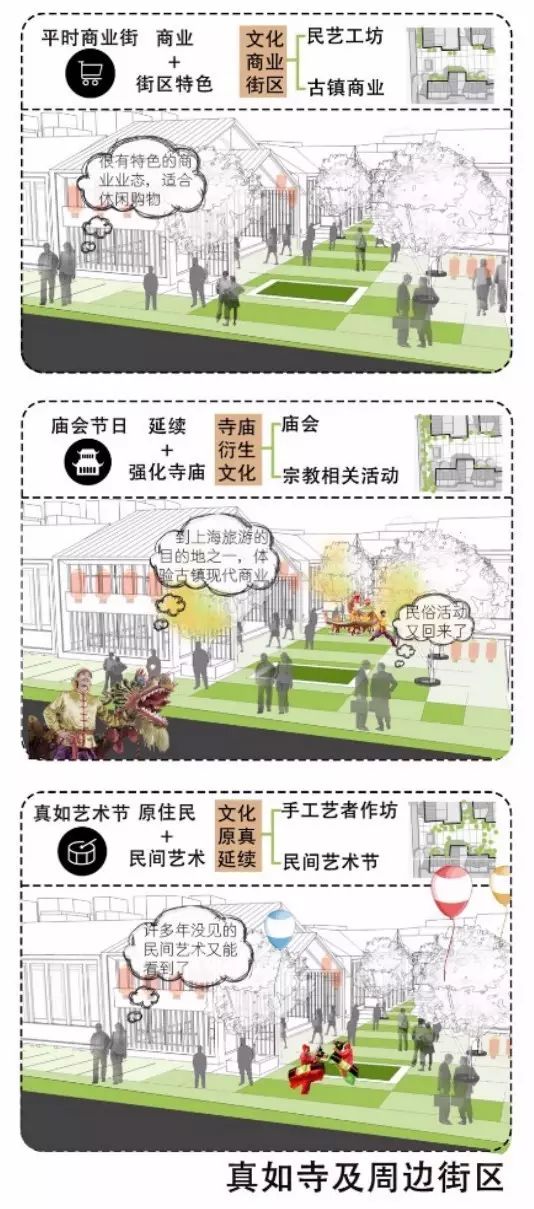

策略一:文化激活

针对文化断裂现状,我们希望挖掘基地现有的文化潜力和场所特征,延续文脉,通过对真如古街的建筑和空间肌理研究,重建文化街区,强化真如地区风貌特色,例如以街、巷、院的等级空间组织,将古建商业街区分为快街、慢巷和可以停留的院落,延续传统江南古镇的空间肌理。同时文化街区也为传统的民俗文化活动提供活动空间,以文化为基础各个节点都有独特的文化主题,例如真如特色羊肉餐饮与传统古镇水街节点结合,静思禅修与古寺节点相结合。

图8 真如古镇改造后活力表现

对于水产市场,我们选取了一个保存较好、肌理完整的片区,在继承市场活力和空间特色的同时,注入新的业态。具体的做法有:继承市场24小时活力特征打造酒吧街,用年轻人的夜生活重现市场昔日的全天候活力;延续市场原有相对完整、可塑性强的大空间作为艺术创作工作室,保留水产文化空间记忆的同时植入新的文化功能。

图9 水产市场改造后活力表现

对文化的修补主要体现在对文化记忆空间的修补,用实体的空间承载无形的文化,从而缝合已经产生裂缝的文化脉络。而对于“寺”、“市”两者进行了深化设计,体现在对节点的处理上:

图10 文化空间改造节点图

(左下:真如古镇复原街区;右上:水产市场更新街区)

策略二:生态修复

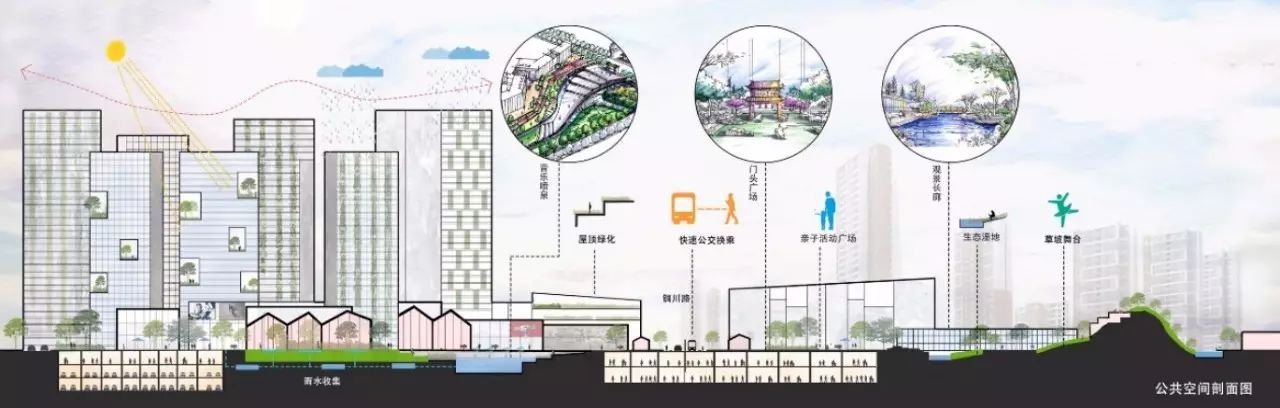

将生态修复的手法与景观塑造相结合,优化高密度城市地区生态环境。比如在基地的中间设置的湿地公园,采用跌落、沉淀的方式从屋顶收集雨水,灌溉下方的花田,通过生物过滤后,又到达中央的水广场。而水广场在雨水量不同的季节,有不同的景观效果和活动体验,也为周边将会出现的核心家庭人群创造亲子活动的场所。另外,在生态轴线的串联下,立体绿化也是我们考虑的要素,屋顶绿化、立面绿化等手法突出了我们对地区生态环境持续恶化问题的回应。

图11 高密度城市中心地区生态修复

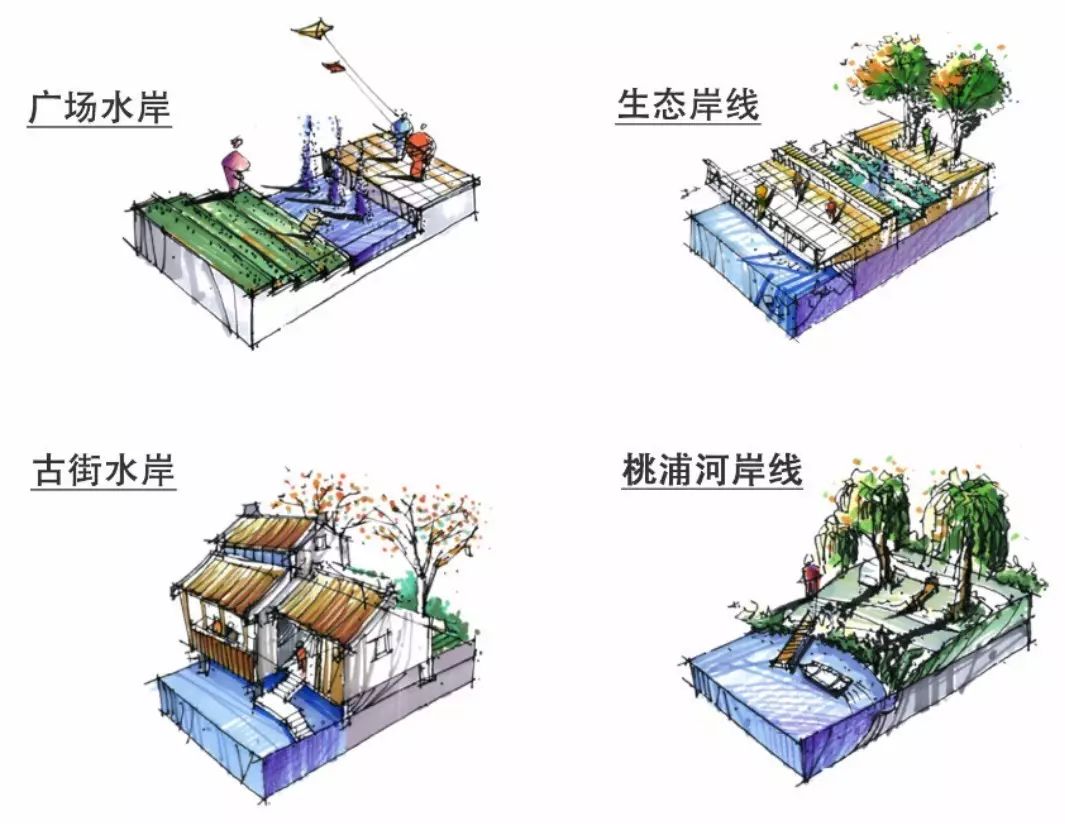

由于在方案中,将水作为“寺”、“市”文化的载体,桃浦河流入地块的两条支流象征了真如历史上两段重要的文化脉络。因而,水在方案中扮演了重要的角色,在对滨水岸线的处理上,我们提出了四类不同的处理手法,使得公共空间与水之间的关系变化丰富、颇具张力。

图12 滨水岸线分类设计

策略三:功能植入

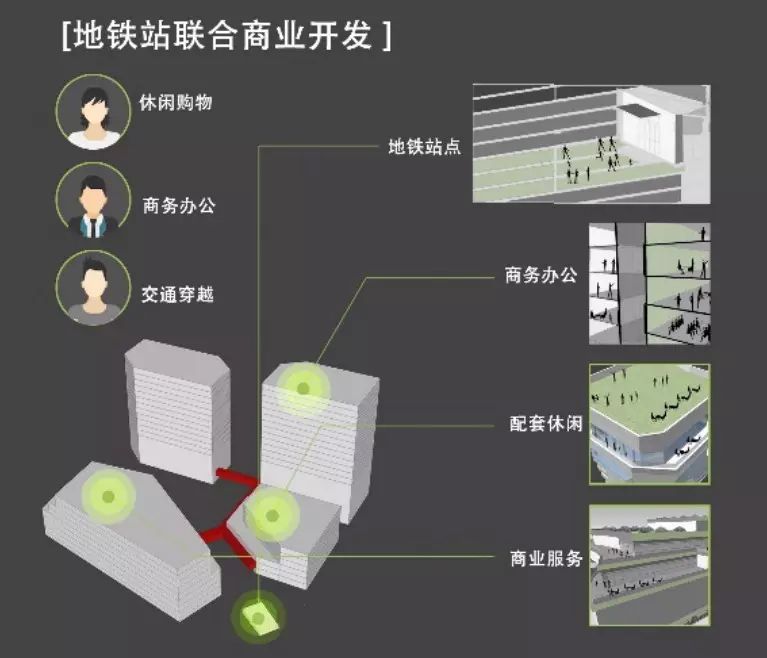

从副中心基础职能来看,结合普陀区的转型发展,将真如副中心定位为地区发展的引擎,在基地的功能布局上,与周边的大功能区接轨,北侧为科创产业总部,对接东北部的桃浦科创产业园;南部设置一条社区服务带,以满足基地南侧的大量居住区需求;东南部结合地铁站和东部的高档住区,功能定位为综合商业办公。这些职能多为传统城市副中心的基础职能如办公、商业等,其具体的规模也与其他副中心对比后结合本地区定位核算而得。

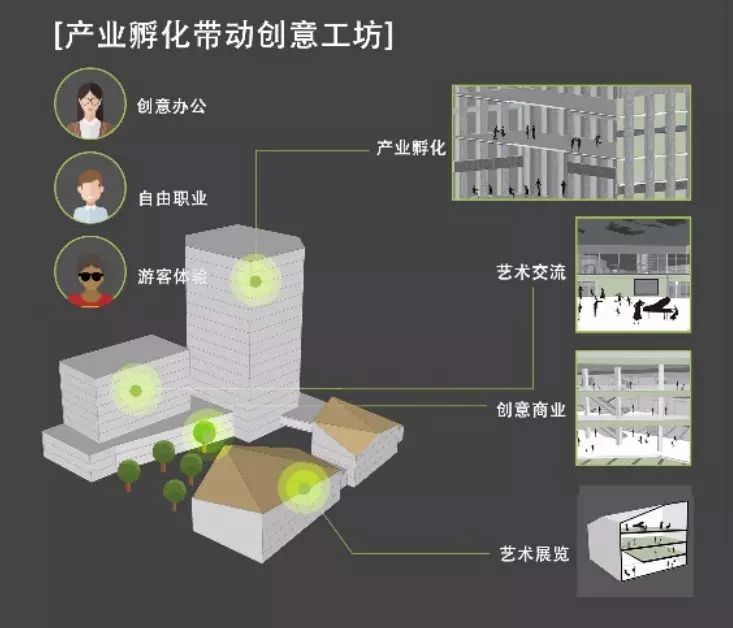

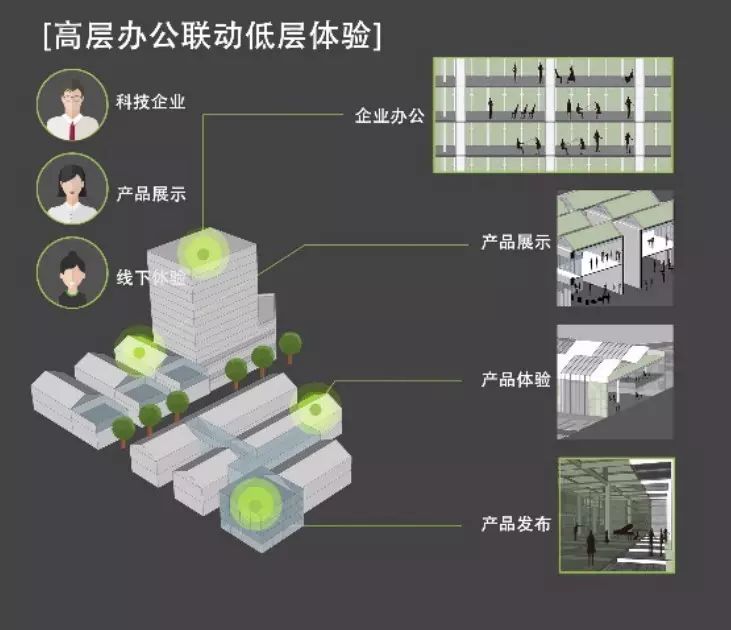

在细化的功能设置上,我们将相关性高的几类功能就近设置,以建筑组团为单元,实现功能的联动。

图13 建筑组团内功能联动 (副中心基础职能)