台湾作家林奕含的自杀,不仅引发了两岸三地关于权力关系下性侵害问题的又一轮舆论震荡,也在大陆形成了蝴蝶效应——5月9日深夜,北京电影学院女生阿廖沙(化名)在朋友圈曝光自己曾受到大学班主任父亲性侵,并且事件发生后她报警无果,反而被老师和同学攻击排挤,中间甚至无奈休学。该事件连同林奕含事件,被曝光到网络后迅速发酵扩散。

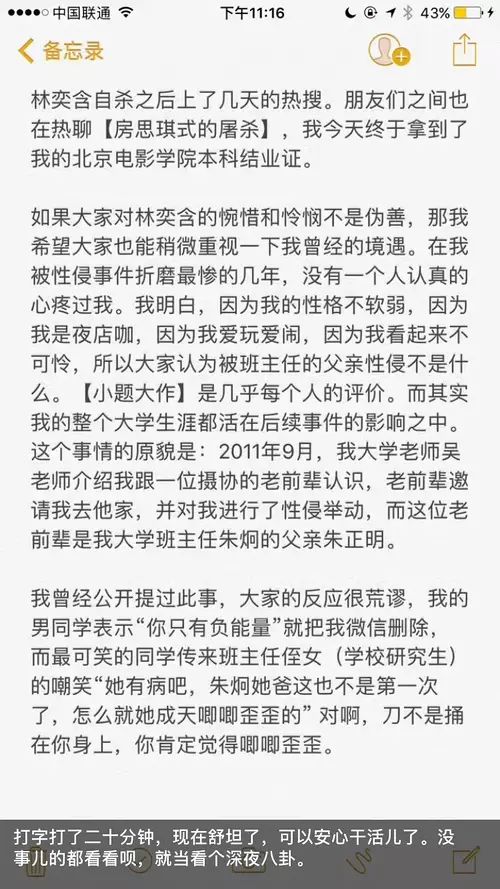

上图为阿廖沙的自述截图

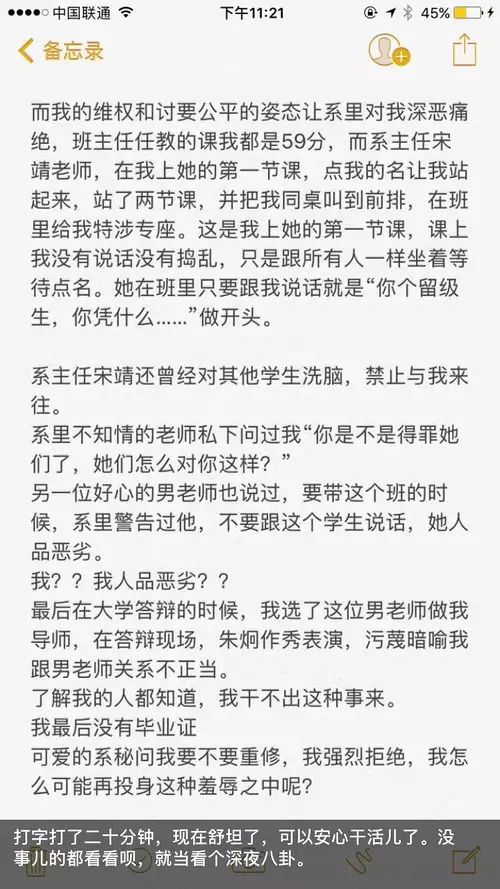

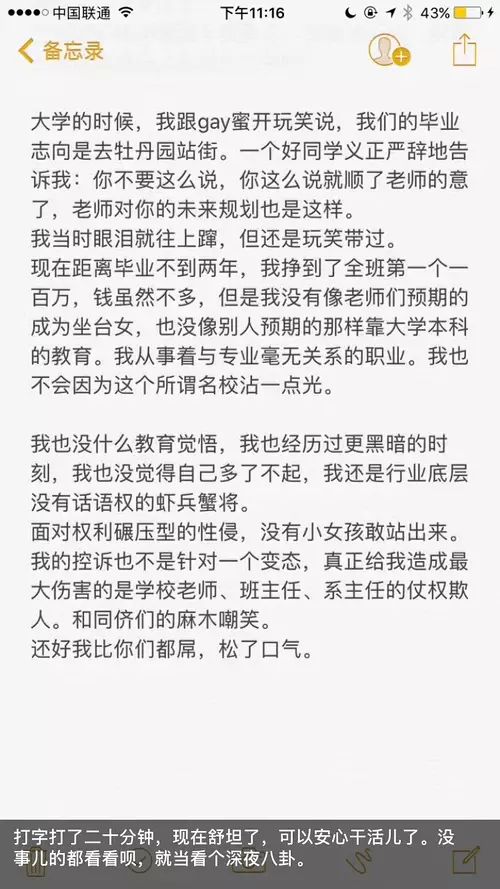

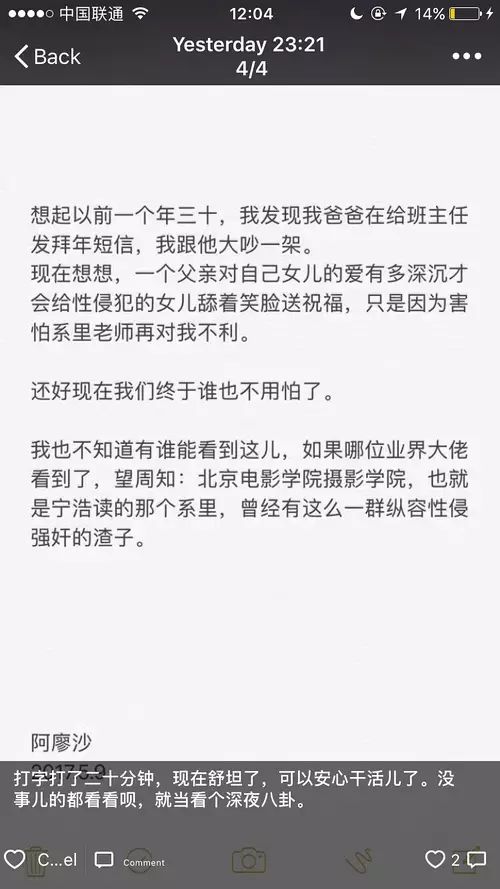

上图为阿廖沙的自述截图

“史上最大规模屠杀”:

权力关系下的性暴力何以伤人至此

阿廖沙在自述开头提到的“房思琪式的屠杀”,指的是在自杀前8天,林奕含在接受访谈时提到的:

普利莫·莱维说过一句话,他说集中营是人类历史上最大规模的屠杀。但我要说不是,人类历史上最大规模的屠杀,是房思琪式的强暴。

《房思琪的初恋乐园》是林奕含在年幼时被补习班老师性侵后引发痛苦的真实记录。

而她说的话也绝不是夸大其词。美国司法统计局较早的数据显示,仅1992年一年全世界就发生了

380万

起性侵、

50万

起强奸案。

而这种暴力,这种慢性且隐形的暴力,显然还存在在我们的世界上,存在在任何国家、任何种族、任何宗教之中,存在在你我身边,甚至可能都未曾减少。

强奸在今天的中国仍是一项可判至死刑的重罪,然而很显然,时至今日,

人们对这项罪行仍然讳莫如深

。这也是为什么数不清的性侵受害者难以为自己遭受的痛苦找到一条顺利解决途径的原因。

而如果性暴力事件的当事人之间还存在着复杂的权力关系,受害人所要面对的暴力和艰难也许是要升级的

,这种复杂性包括了直接的利益关系,有时候更包括更加难以描述的情感、精神因素。

小说中,房思琪第一次被老师性侵的时候,被美其名曰“这是老师爱你的方式”。而思琪遭唯一自我慰藉的方式竟是“我要爱上他”。

我想出唯一的解决之道了,我不能只喜欢老师,我要爱上他。你爱的人对你做什么都可以,不是吗?……我要爱老师,否则我太痛苦了。

——《房思琪的初恋乐园》

绝望。这些话让人感觉那么绝望,却又无比熟悉。电影《不能说的夏天》里,女主角白白被问到为什么被多次遭受教授的性侵不却反抗的时候说,

我可能,爱上老师了吧

。

封闭的关系,力量的不均等,在这种权力关系下,对抗成本之大也许超过绝大部分人可以承受的范围。

为什么这些受害者们,宁可选择虚构出自己与侵犯者之间是相爱的幻象求得心理的避难,也难以勇敢拒绝、及时出来指证?也许我们每一个人,在这样的社会环境中都难以脱责。

《不能说的夏天》剧照

这种遂行欲望而使用的暴力是如此让人愤怒,以至于我们大部分人都难以想象,继而更加无法处理。

它利用资源优势伤害的早已经不是一个人的身体,例如在林奕含的事例中,更难以接受的是它夺走了人性之中一切美好事物的光亮,比如信任、尊严、甚至是文学艺术提供给人生的意义。

施暴者以剥夺这些作为征服和性成就感的来源。

当然,每个个体是如此不同,在遭遇暴力后的反应也是千差万别。林奕含自杀后,有人说她过于敏感。但这就是她,一个情感细腻、感知力强、愿意信任某些价值的人所面临的真实困境。

阿廖沙的自述中说:

“因为我的性格不软弱,因为我是夜店咖,因为我爱玩爱闹,因为我看上去不可怜,所以大家认为被班主任的父亲性侵不是什么。”

她遭遇的则是另一重困境,这也许不会让她去死,但伤害绝不因此而更少。共同之处在于,

人们总能找到各种各样的方式,来将后果——或是毁灭性的,或是看上去“无足轻重”的——归咎于受害人自己。四面八方的围堵将受害者困在角落,无处可逃

。

他发现社会对性的禁忌感太方便了,强暴一个女生,全世界都觉得是她自己的错,连她都觉得是自己的错。罪恶感又会把她赶回他身边。罪恶感是古老而血统纯正的牧羊犬。

——《房思琪的初恋乐园》

说出来?不能说?

也许有一万种理由阻止她们“准备好”

林奕含生前一直坚持《房思琪的初恋乐园》是个虚构的故事,她的父母之后公开了她曾被性侵的遭遇。她曾以各种方式寻求解脱,努力学习、写作、进入良好的亲密关系……然而她还是保守这个经年的秘密选择了死亡。在另一个故事里,阿廖沙终于拿到了结业证书,她说她没有什么可怕的了,终于可以说出来了。

林奕含于去年结婚,图为她在婚礼上致辞

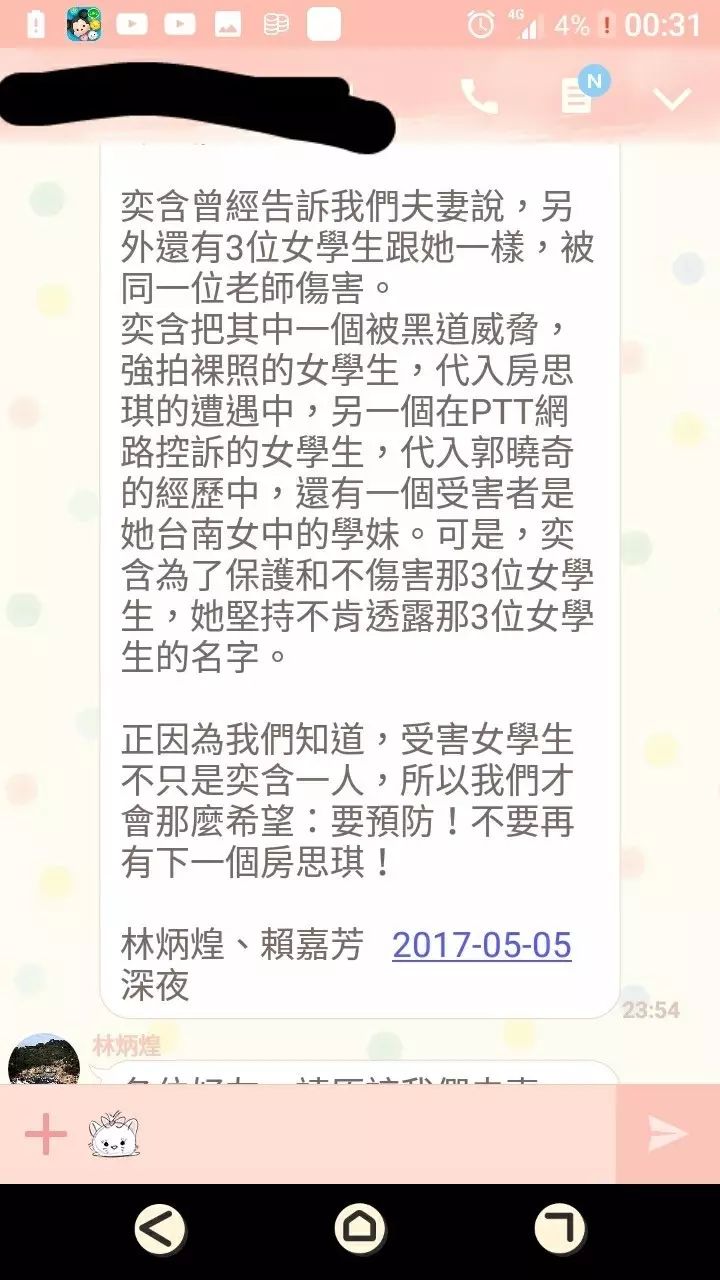

林奕含去世后,她父母的声明中提到林奕含曾经告诉他们,还有另外3位女学生也被同一位老师侵害,还有一位被人强拍裸照。

林奕含父母的声明截图

是什么阻碍了这些女孩大声说出她们的遭遇?

是对女性的性的污名,是受害人反遭羞辱的社会压力,是被要挟的前途、学业、工作,是缺失的申诉渠道,也可能是被强行剥夺的自我。

林奕含事件得到了广泛关注后,越来越多包括阿廖沙这样曾经的性暴力受害人开始述说她们的遭遇,但大部分人仍不愿透露详细信息和自己的身份,更多人继续缄口不言。这会是一个开端吗?还是仅仅又是一次无关改变的话题风波?

是的,林奕含足够美、足够优秀、足够有才华。她身上所具备的特点是天然能吸睛的有利标签,她的不幸才会引发两岸三地的社会关注,才能掀起飓风效应,勾出激愤的群情,试图揪出真凶。即便无法将之绳之以法,也要令其在熟人社会斯文扫地、身败名裂,也间接推动社会、政府有所行动和作为。