2016年7月1日,住房城乡建设部、国家发展改革委和财政部联合发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》(建村[2016]147号),决定在全国范围开展特色小镇培育工作,目标是到2020年,培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇,引领带动全国小城镇建设,不断提高建设水平和发展质量。

2016年10月14日,住房城乡建设部公布了第一批中国特色小镇名单,共有127个特色小镇;2017年8月22日,住房城乡建设部公布了第二批中国特色小镇名单,共有276个特色小镇;两批中国特色小镇共403个(注:实际上是特色小城镇)。

有研究指出,从已经发布的两批特色小镇名单来看,第一批中,旅游小镇占到70%之多;第二批中,旅游型和历史文化型的旅游小镇占到50%之多[1]。以旅游为核心的小镇占一半以上,这个数据充分显示,特色小镇以旅游小镇为主体。

我国特色小镇发展兴起于浙江,2014年10月,时任浙江省长李强在参观杭州云栖小镇时,提出“让杭州多一个美丽的特色小镇,天上多飘几朵创新‘彩云’”,此后云栖小镇成为特色小镇典型范例。云栖小镇之所以成为特色小镇,依托的是阿里巴巴云公司和转塘科技经济园区共同打造的云计算产业。

2015年12月,李强发表题为《特色小镇是浙江创新发展的战略选择》,认为特色小镇必须定位最有基础、最有特色、最具潜力的主导产业,也就是聚焦支撑浙江长远发展的信息经济、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备等七大产业,以及茶叶、丝绸、黄酒、中药、木雕、根雕、石刻、文房、青瓷、宝剑等历史经典产业[2]。

而国家层面的建村[2016]147号文件对特色小镇培育的首要要求是产业定位精准,特色鲜明,战略新兴产业、传统产业、现代农业等发展良好、前景可观。可见,无论从特色小镇在我国的源起,抑或从地方到国家的政策文件,均并非将旅游产业做为特色小镇构建的核心。

然而,实际的旅游小镇成为特色小镇的主体,似乎背离了特色小镇发展初衷。由此,直接引发的问题是,旅游为何会主导着特色小镇的发展,旅游小镇的发展逻辑究竟是什么?

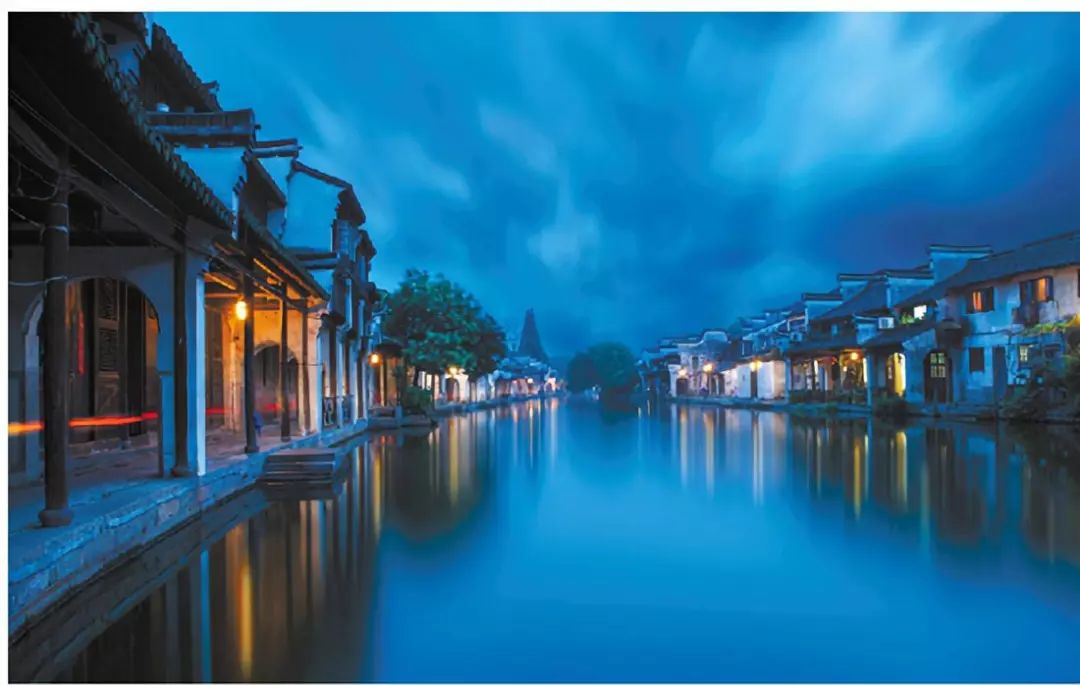

对上述现象的解释及问题的回应,其核心在于理解旅游的本质是什么,由此衍生出旅游小镇的本质是什么。学界对于旅游的本质是什么尚无定论,其中一种代表性观点认为旅游本质是“人诗意地栖居”。这种观点认为:人类通过旅游,将居住的生活走向遥远,去寻找遥远的自我现身,获得自我。

人在旅途,体验到大自然的完美,并因完美而停留,在旅游中,在天空下,大地之上,人类获得光明。这就更揭示了旅游的本质:旅游,虽然是人的形式上的空间移动行为,但本质上却是走向遥远生活的居住,是获得自身显现的诗意地居住。人,因此获得存在的意义。旅游也是人存在于世界上的一种方式,由于日常生活已难于寻找到诗意,所以人们要去旅游,所以旅游的本质是“诗意地栖居”[3]。

“诗意地栖居”赋予旅游本质的标签包括:美好的环境、美好的事物、异样的体验、丰富的文化、内在的情结、生活的意义等等,最终使人找回自我、回归本我,发现生活的价值、生命的意义。要想获得诗意,必须通过栖居,诗意是内隐,栖居是外显,外显的对栖居环境的感知,影响到内隐的对诗意心灵的感应。

然而,在现代化进程中,在城镇化浪潮下,栖居环境与美好一词越走越远,正如国家主席习近平同志来到第十二届全国人大江苏代表团,在与代表交谈时指出,“深呼吸这个最基本的需求,倒成了现在老百姓最幸福的追求,很值得我们深思”。

中国共产党的十九大报告指出,我国稳定解决了十几亿人的温饱问题,总体上实现小康,不久将全面建成小康社会,人民美好生活需要日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。

中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在新时代,旅游正日益成为人民群众美好生活向往的依托,成为提升人民幸福指数的重要途径,成为美丽经济、美好产业、美妙人生之指向。总而言之,旅游业是服务人民美好生活的事业。

对旅游本质的追求及新时代我国社会主要矛盾的认知,回应了旅游为何会主导着特色小镇的发展。在这里,容易出现的一个误区是,将旅游小镇当成以旅游(产)业为主导产业的小镇。

实际上,以旅游业为主导产业的小镇,仅是旅游小镇的表现形式之一,其核心思想是“旅游+”,把旅游当成主体地位,除了可以旅游+其它产业外,还可以是旅游+不同要素、旅游+不同领域,甚至可以是旅游+不同发展模式,如旅游+城镇化成为当前社会发展的一种模式。此外,从特色小镇设置的初衷及科学合理的发展方向来看,特色小镇应以特色产业的建构为核心。

这里的特色产业可以从两个方面来理解:一方面,特色产业有别于一般产业,着重高端产业或新兴产业,如金融、电子信息、智能制造、航空航天、生物医药、生命科学、新材料、新能源、文化创意、现代服务等,形成引入型的高端或新兴特色产业小镇。

如杭州萧山信息港小镇,以杭州湾信息港为大本营,依托高新电子信息技术,以“互联网+”为主打招牌,重点引进信息软件和科技服务、互联网及互联网+产业,形成了六个与当地传统产业相结合的‘互联网+’特色鲜明的智慧谷,以及一个服务‘大众创业、万众创新’的联创空间,成为信息技术特色小镇。

在做特做专做优信息技术产业基础上,通过开发萧山信息港小镇全景导览图,制作景区交通指示牌及游览路线标识,规划景区停车场,配套了集景区讲解、信息咨询、休憩参观、便民服务于一体的小镇游客中心,使得信息港小镇成功获批国家3A级旅游景区。

另一方面,特色小镇的发展并非盲目引入特色产业、为特色而特色,而应该是奠基于当地历史传统及现有基础,通过思想、科技、技术等方面的创新,将以往一般产业发展为特色产业,形成改进型的本土化或传统化特色产业小镇。

如陕西省杨陵区的五泉镇,通过制订“产学研融合、繁育推一体、种加销并重”的发展思路,引入农业新技术、新品种、新理念,创新“龙头企业+合作社+现代农庄+家庭农场”的经营模式,围绕“设施农业、涉农工业、农业科普”三大主导产业建设现代农业示范基地,成功打造农业特色小镇。

在完善道路交通设施、完备公用基础设施、健全公共服务配套基础上,依托农业示范基地,发展农家特色旅游,深入挖掘农耕文化、关中民俗文化、商儒文化和隋汉文化,发展文化特色旅游,带动五泉镇旅游业的发展。

引入型的高端或新兴特色产业小镇和改进型的本土化或传统化特色产业小镇,是以特色产业建构为核心的特色小镇,这些小镇部分也发展为旅游小镇,这是旅游小镇的另一种表现形式,其核心思想是“+旅游”,即以特色产业为主体地位,形成特色产业+特色产业形成的特色旅游。

第一批和第二批中国特色小镇中,旅游小镇数量居多,是因为除了“旅游+”下的旅游小镇还有“+旅游”下的旅游小镇。中国特色小镇的发展,无论是以某一(类/种)产业为特色、抑或是走哪一种(类)发展模式,无论是某一(类)特色小镇、还是“旅游+”下的旅游小镇、抑或是“+旅游”下的旅游小镇,都必须是以人为本的小镇,经济的增长、产业的发展。

从本质上讲都仅是手段是形式,最终目的是要服务于提升人的全面发展,使小镇兼具生产、生态、生活功能,更体现生命质量的和谐家园,朝着“诗意地栖居”方向前进。因此,“诗意地栖居”是旅游小镇的发展逻辑,也应是所有特色小镇的发展逻辑。