此文为扑克投资策

略论坛的主旨演讲

此文为扑克投资策

略论坛的主旨演讲

核心

观

点:

1、过去一段时间微观行业的供给面改善(产能利用率提升等)反映了需求面扩张的信息,但这并不能预示未来总需求以及整个经济动能的持续增强。“供给并不必然创造需求”,供给面固然重要,但需求面更为关键。

2、若将货币作为前瞻指标来看,未来总需求动能有望稳中趋缓。随着金融监管强化,商业银行资产负债表收缩仍是大势所趋,该过程将伴随资金价格上升压力。尽管如此,金融监管及供给侧改革的持续强度最终受制于经济基本面的变化。

3、随着明年年初供暖季结束以及总需求趋缓等原因,供给面的扰动因素有望边际减弱。尽管未来外部扰动不少,但随着资本流动管理的有效性凸显,国内基本面尤其是需求变化更是影响政策以及市场变化的决定性因素。

正文:

过去的宏观研究都十分关注需求的变化,但最近一年多以来,我们确实也感受到了供给的力量。供给的力量不仅是来自于宏观层面的供给侧改革,还来自于微观行业的供给面变化(如行业集中度、产能利用率等)。

上述供给面的变化是否预示着未来整个经济动能的变化?我们在乎的是具有前瞻性的指标,如果当前产能利用率、行业集中度的变化是前瞻性指标而不是同步指标,那么这对于未来投资和决策就会有价值。

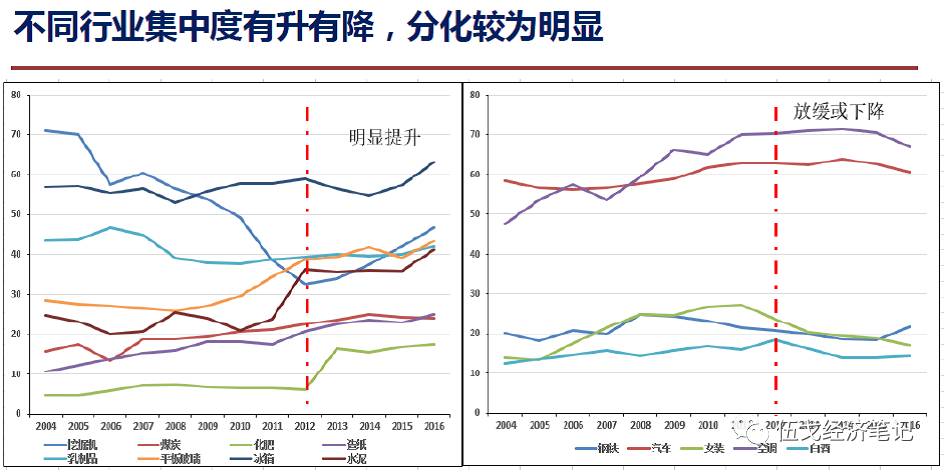

行业集中度提升不是2016年才开始的新现象,其实近十年来一直处于上升态势。

如果看具体的行业,近年来有些行业确实提升很快(挖掘机、冰箱、水泥等),但也有一些行业(汽车、空调、白酒等)集中度在下降。

经历过去PPI持续50多个月为负的痛苦时期,微观企业可能会进行自发调整。这种调整有点像达尔文的进化论描述那样优胜劣汰,行业集中度似应大幅提高。但问题是,

这种优胜劣汰只是对个别“龙头”企业有益,还是会对整个行业尤其宏观经济动能都有提振呢?

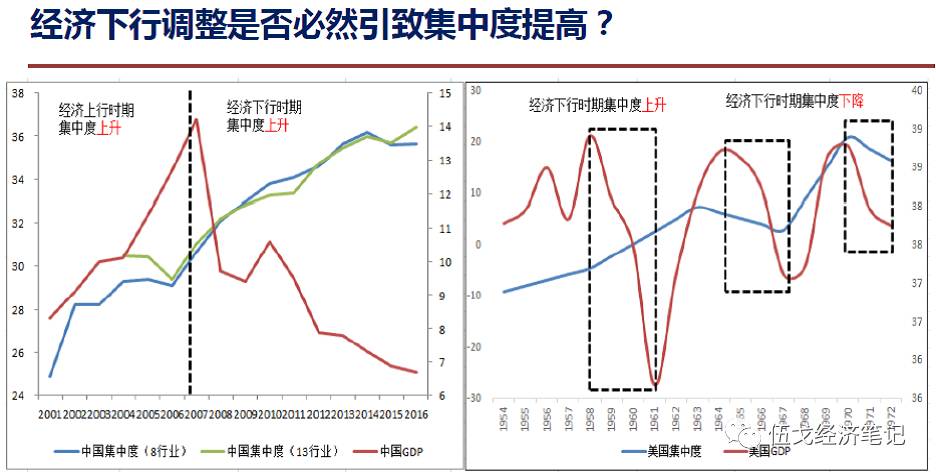

作为宏观研究,我们更关心后者。事实上,在行业集中度不断攀升过程中,中国经济既经历了上升周期也经历了下降周期。参照国际经验,我们也能得到类似的结论:在美国经济下行阶段有时集中度是上升的,但也看到在一些经济下行时期集中度是下降。因此,

并不能必然地能从集中度来预示未来宏观经济周期。

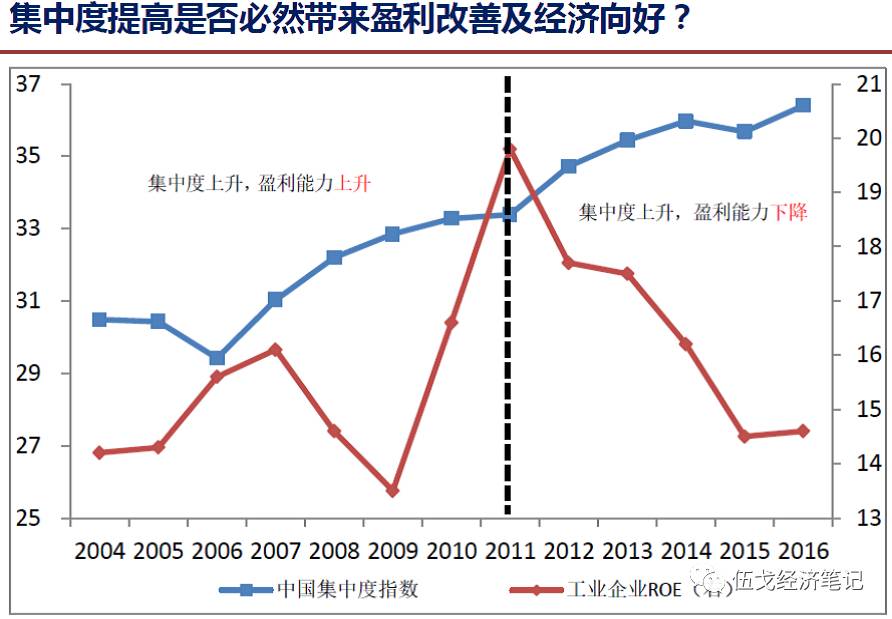

当然,在集中度的变化过程中,有人更关心盈利。那么,集中度提高过程是不是必然预示着行业的未来盈利会向好?从历史数据来看,

集中度状况与行业盈利水平并不必然关联。

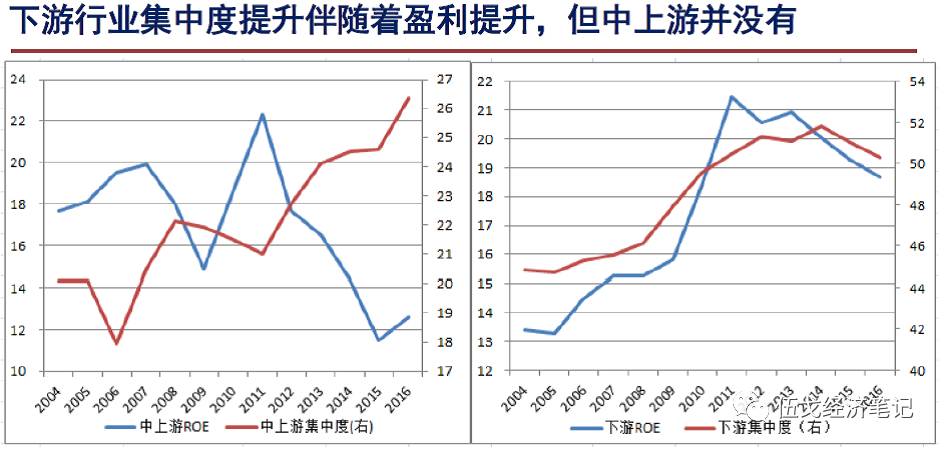

进一步地,如果进行中上游和下游的区分,我们会发现一些更有趣的结论:

下游行业集中度提升和利润上升是同步,而上游未必是。

背后的原因可能是,下游企业相对市场化程度高,而中上游国有企业居多。后者受产业政策和国资监管的影响较多,其兼并重组未必是以利润最大化为目标,或者说即使兼并重组后也未必能实现利润最大化。

从上述行业集中度的探讨中,我们的结论:

不宜将行业集中度直接与宏观经济周期挂钩,更不宜将其作为宏观经济的前瞻性指标。过去有观点将行业集中度提升作为支持“新周期”的重要论据,这显然是有待商榷的。其实,集中度指标不是一个宏观的概念,而是微观或者是产业经济学概念,其变化往往与该行业的生命周期阶段、垄断特征等相关。

微观上大家关注的供给面指标还包括产能利用率。2016年一季度开始我国产能利用率不断提高,这是不争的事实。我们关心的问题与上述行业集中度是类似的,即产能利用率是宏观经济的同步还是前瞻性指标,其提升是否预示着未来经济动能增强?

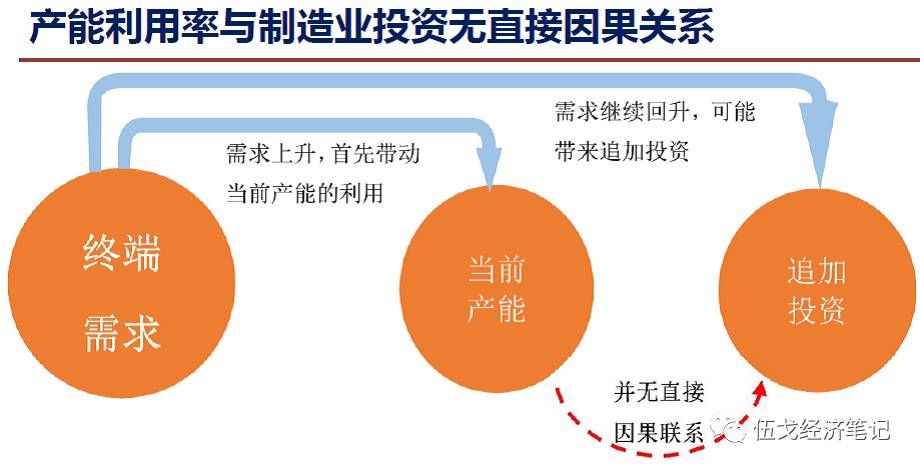

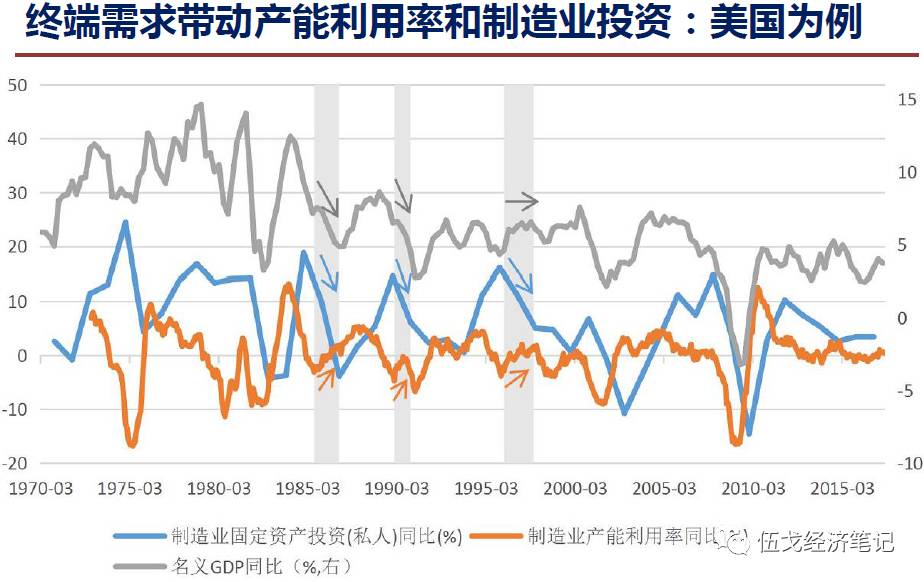

从逻辑上看,产能利用率与制造业新增投资以及终端需求是有密切关系的。对于制造业企业而言,如果它感觉到终端需求有所回暖,它做的第一件事情就是先把过去库存消化,然后把厂房设备加以更充分利用,即提升产能利用率;如果需求还进一步扩张,企业则会追加投资。也就是说,在终端需求、产能利用和追加投资之间存在逻辑上的先后关系。关键的问题是,这三者谁更重要、谁引领谁?终端需求可能是最为关键的。如果终端需求回暖,确实会带动产能利用率提高并带来乐观情绪;但如果进一步的需求扩张并没有像想象中那么强烈,那么产能利用率的提高可能未必会带来新增投资。

产能利用率提高和未来制造业投资回升之间未必有直接因果关系。

综上,

不管是行业集中度也好,还是产能利用率也好,这些微观领域的供给面变化确实部分反映了需求面改善的信息,但并不预示未来总需求以及整个经济动能的持续向好

。“供给并不必然创造需求”,供给面固然重要,但需求面更加关键。

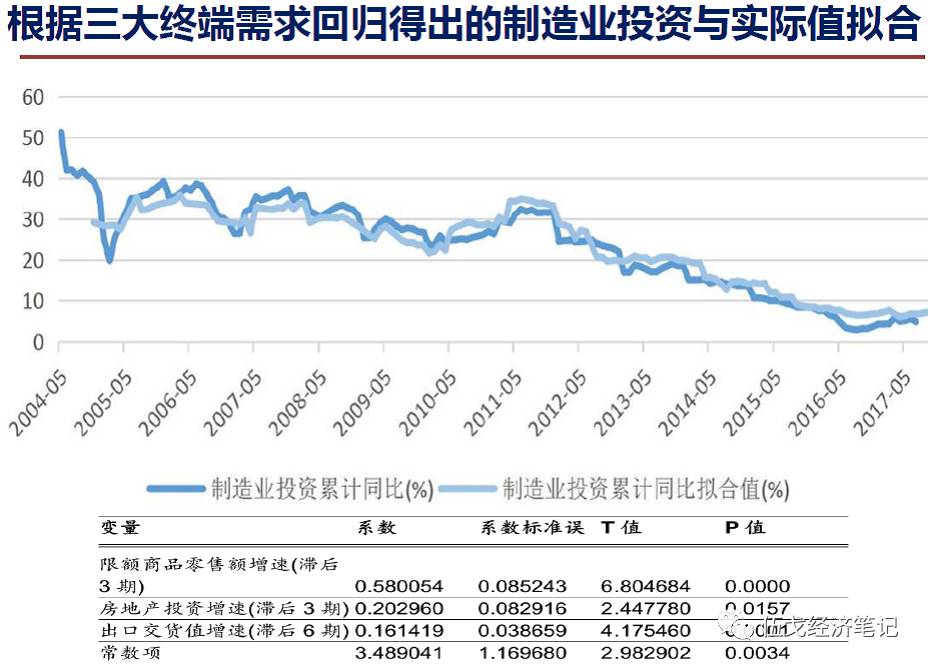

下面我们着重探讨总需求。刚才我们谈及了制造业投资,其在国民核算统计中是终端需求。但从经济逻辑上去理解,制造业投资并不是终端需求,而只是中间需求。因为制造业生产出来的产品是为了进一步满足更加终端的需求(包括消费、房地产、出口等)。这也可以解释,为什么在经济预测中,制造业投资的数据往往是难以直接估计的。我们实证研究也表明,制造业投资与其他更加终端的需求的拟合关系是很好的。因此,

预测制造业投资的本质是要预测消费、房地产、出口等终端需求的变化。

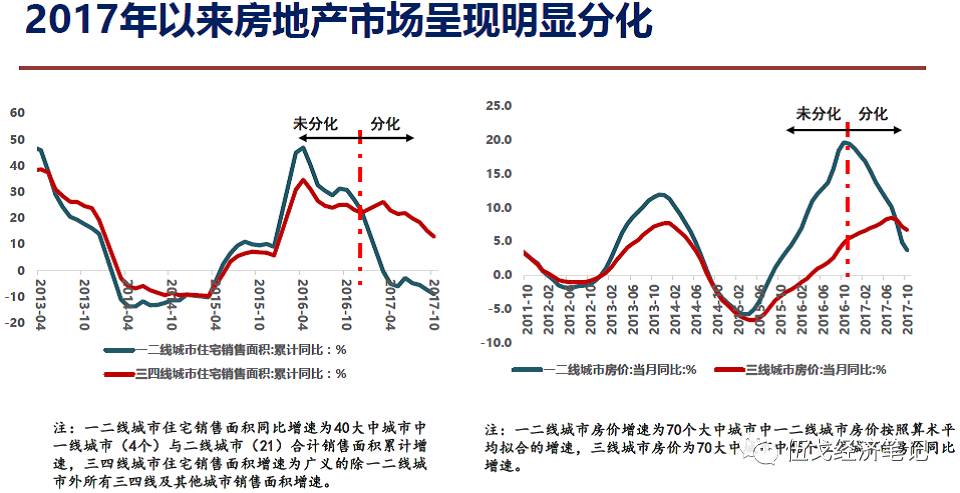

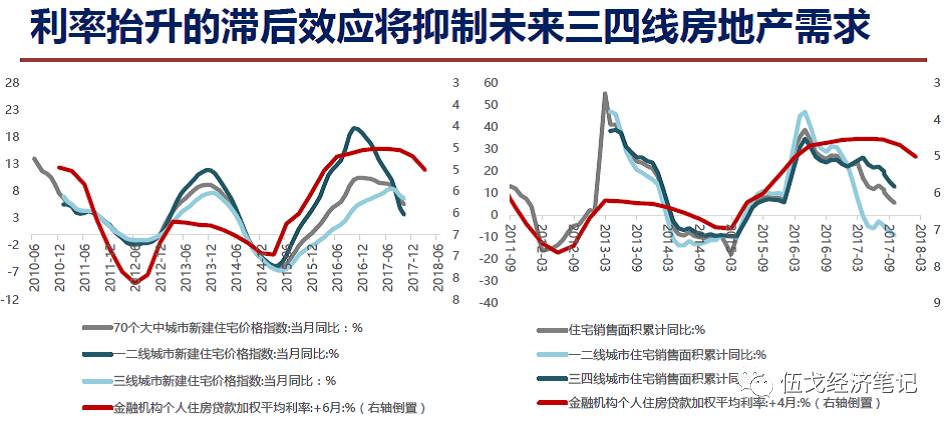

研究中国总需求不可回避的是房地产。2017年经济超预期的两大因素之一就是房地产,房地产超预期的原因又主要在三、四线房地产。不管是房价,还是销售或是其它指标,过去很长一段时间三、四线和一、二线城市的趋势都是一致的。但从2017年年初开始出现分化,其原因:一是在因城施策的作用下,限贷限购政策差异巨大(一、二线城市限制性措施占比是80%左右,三、四线则5%都不到)。通俗地说,本轮调控中三、四线没有“踩刹车”;二是棚改货币化拉动了三四线城市36%左右的销售,刺激作用显而易见,说明三、四线还在“踩油门”。

值得一提的是,

随着总量性的房贷利率收紧,无论是价格还是销售,三、四线与一、二线的走势有望进一步趋同。

现在房地产数据趋势向下,但有一数据保持相当强的韧性,即房地产投资中间的土地购置。这预示着房地产商对于未来并不十分悲观。

过去中国房地

产市场其实有规律,即大概三年一周期,意味着从高峰到波谷需经历一年半的时间。本轮调控从去年十月份的波峰到现在经历了一年零两个月,但还没有达到波谷或冰点。

但本轮房地产周期与过去不太一样的地方在于土地。长效机制当中似隐含着对土地供给加大的承诺,本轮调控比上轮的供地明显增多,这也是本轮房地产周期被拉长或保持韧性的重要原因。当然,在土地不是约束房地产投资的时候,资金可能成为“短板”。值得一提的是,最近部分城市开始租售并举的试点,试图以廉价土地吸引房地产企业进行投资。这个试点规模有多大、进行得有多快、对于投资有什么影响,我想对于这些问题还得边走边看。

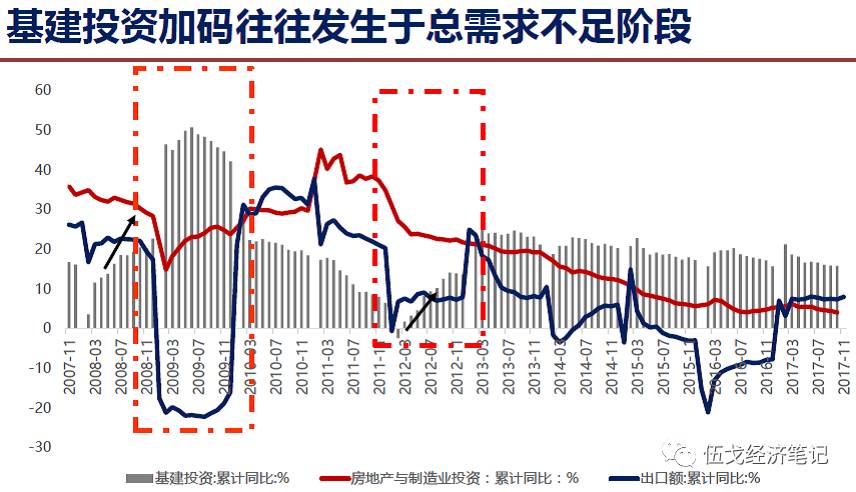

关于基建,2017年年初曾有过是否会超预期的大讨论,特别是当时还伴随着三一重工等挖掘机的大卖。从目前这个时点来看,基建超预期的观点已被证伪。基建的关键问题是资金及债务的问题。近期我们关注到包头地铁的叫停等体现出财政方面的约束,

财政去杠杆显著增强,未来基建增速难以趋势性上升。

基建资金来源增速的总体趋势是往下的,特别是近期城投债发行也明显放缓。我们依然相信,

基建对整个经济会有“兜底”作用,但发生时间应该是在出口或房地产不景气时。

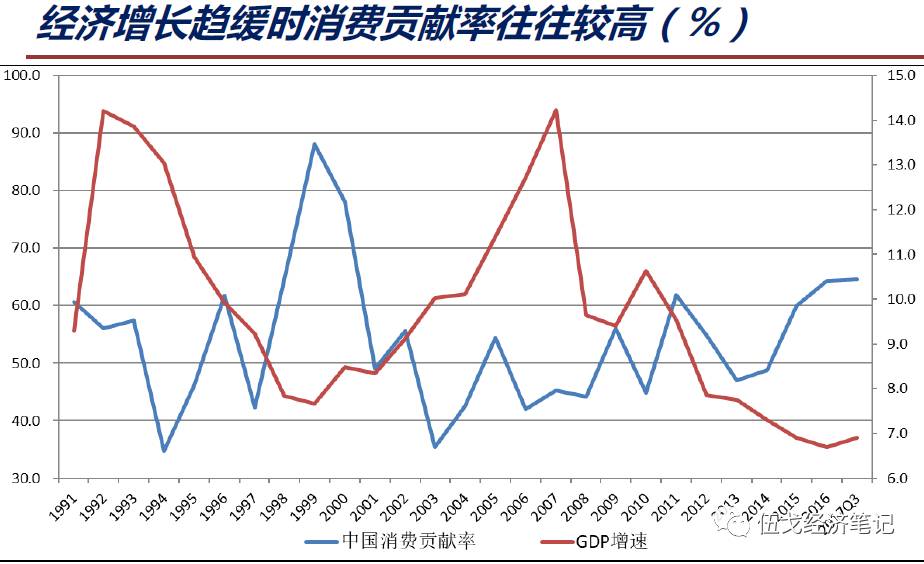

2017年以来大家对消费有些乐观情绪,尤其是上半年消费的贡献率曾达到70%左右。但中国消费对GDP贡献率的高点不是在今年,而是在亚洲金融危机期间,当时接近90%。在经济不景气时反而是消费贡献率很高的时候。可见,

消费贡献率是波动非常强的数据,该指标不必然代表内生动能崛起及经济转型。

消费增速其实和居民可支配收入密切相关,不能期待消费短期内能对经济增长的数量有奇迹般的影响。但从结构而言,消费可能有不少“故事”。

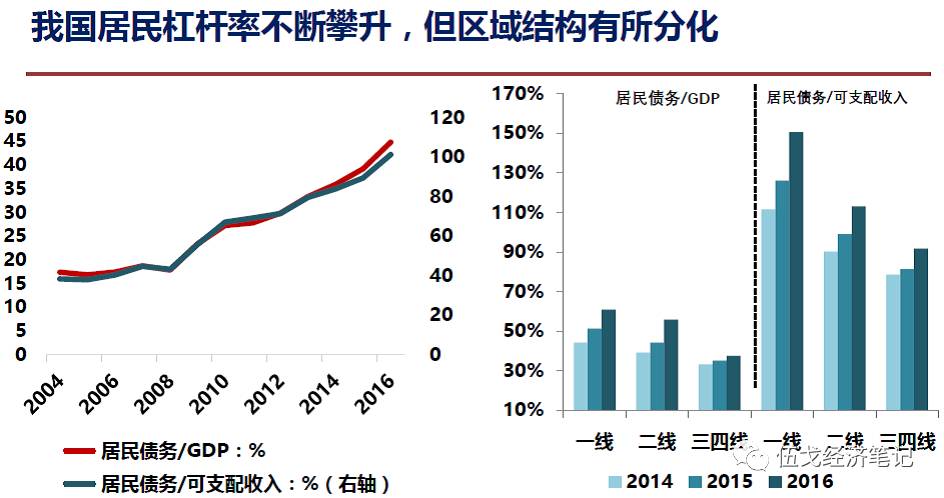

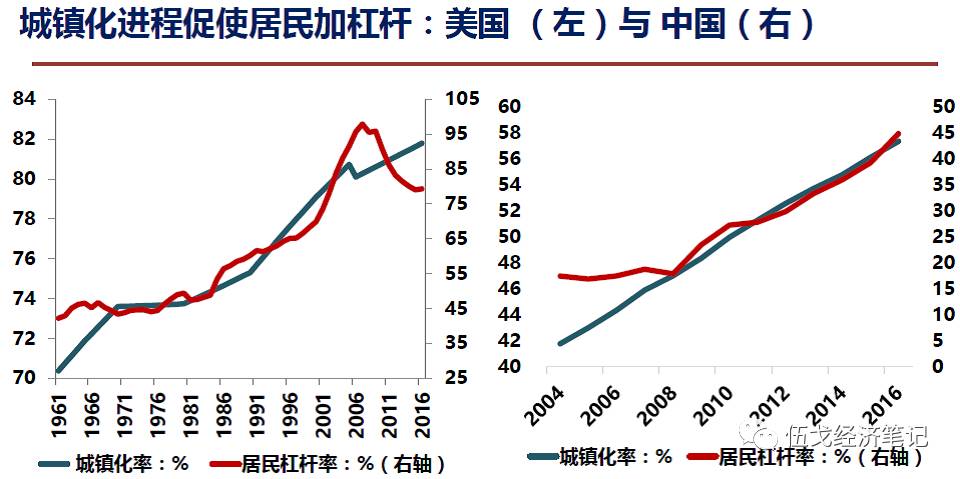

各国数据表明,当一国人口逐渐老龄化,消费占GDP的比重(即消费率)会逐步上升,这与微观经济学中的生命周期理论是一致的。今年以来杠杆率上升最快的不是企业,也不是政府,而是居民。大家有些担心居民杠杆率过高,因为它可能会影响消费和未来房地产投资。

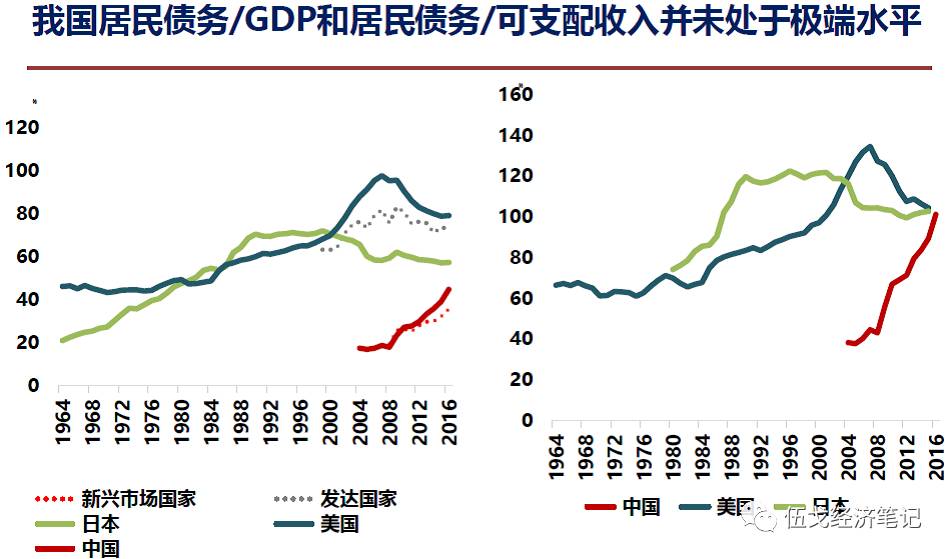

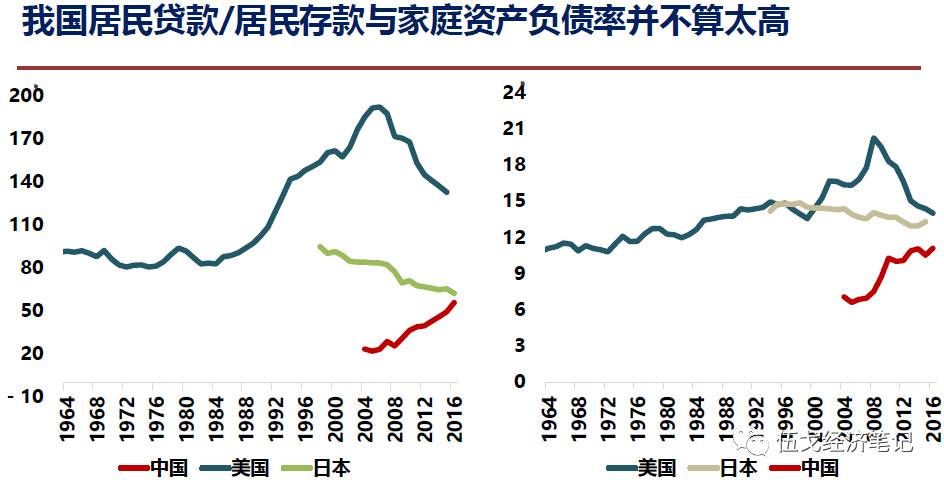

综合各种居民杠杆率指标并进行国别比较,

我们发现近期我国居民杠杆率增速确实较快,但似还没有达到极端水平。

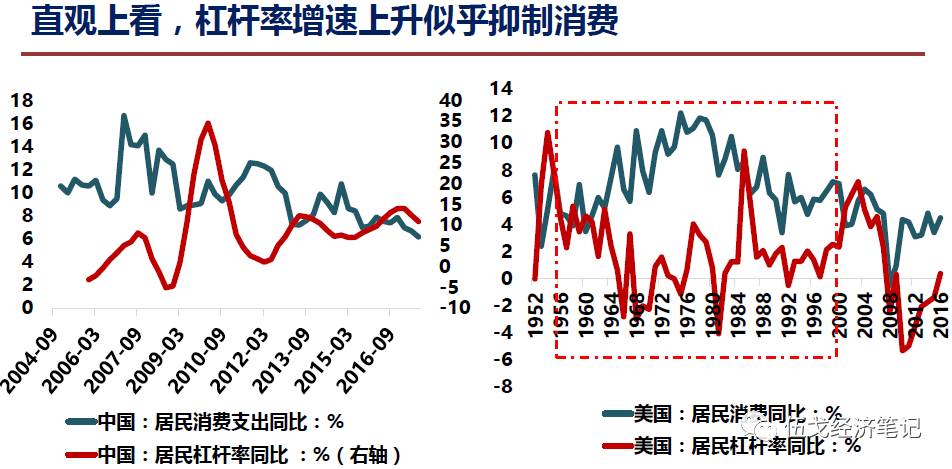

直观上看,居民杠杆率提升会抑制消费。但实际上,居民杠杆率上升对居民消费的影响是同时存在挤出效应和收入效应的。研究发现,

短期内一定程度上杠杆率上升的收入效应是大于挤出效应的。

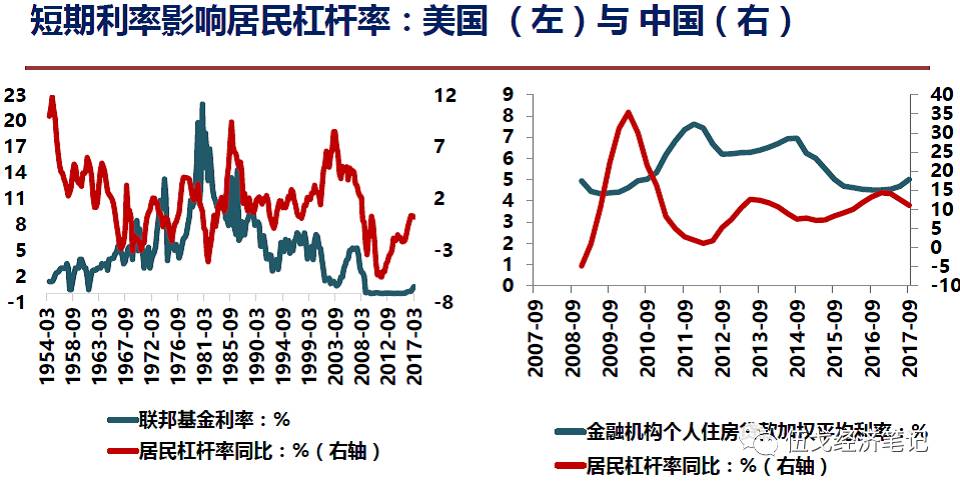

居民杠杆率短期受资金成本影响较大,宽松的融资环境往往是杠杆率上升的必要条件(未必是充分条件)。

尽管大家对居民杠杆率有所担心,但事实上近期随着住房贷款利率上升,居民杠杆率增速已在下降。

长期来看,居民杠杆率会随着城镇化率的上升而上升。

目前中国城镇化率只有50%左右,而发达国家都在80%以上。居民杠杆率提升可能还有进一步空间,当然保持适当的增速及家庭财务可持续性是重要的。

外需是一件很复杂的事情。2017年外需对于我国经济贡献较大,目前趋势还向好。全球贸易主要是被全球投资所带动,并不是消费。而投资当中中国的量级最大,边际贡献也是最大。

要研究未来中国外需会怎样,很大程度上不能忽视中国自身动能的变化

,即国内房地产投资动能变化会间接引发我国出口动能的变化,这是对于出口量方面的考察。另外,对于价的考察,汇率在过去的很长时间跟出口的走势关系非常好,当前人民币汇率升值对未来出口会有影响,这是价格方面的考量。

“车马未动,而粮草先行”。微观主体做出投资和消费决策之前,往往都会先考虑资金成本或货币数量可得性,因而货币可看作宏观经济的前瞻指标。

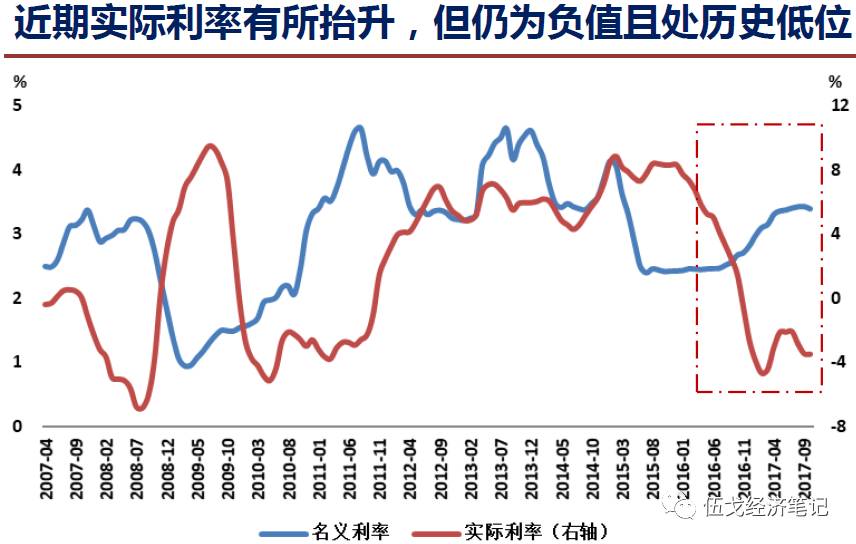

今年以来,名义利率在逐步抬升,但实际利率还处于低位,今年中国GDP实现6.8%的增长,而实际利率仍在0%附近。不仅仅中国,日本、欧洲、美国都有些类似的问题,这可能是全球货币政策想要回归常态的大背景。

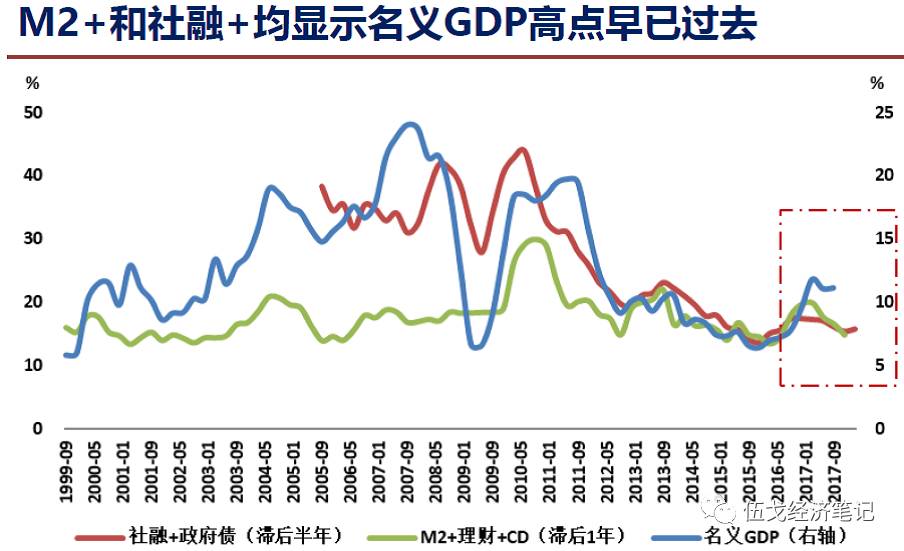

近期有观点认为M2不靠谱,真的如此吗?

货币对经济的影响是存在滞后的。

随着货币总量从高位回落,名义GDP也从2017年一季度的高位回落。与其他国家不一样的是,我们还没有经历过M2+,M3和M4的仔细讨论,就开始直接运用资产方统计指标(社会融资规模),这也值得思考。

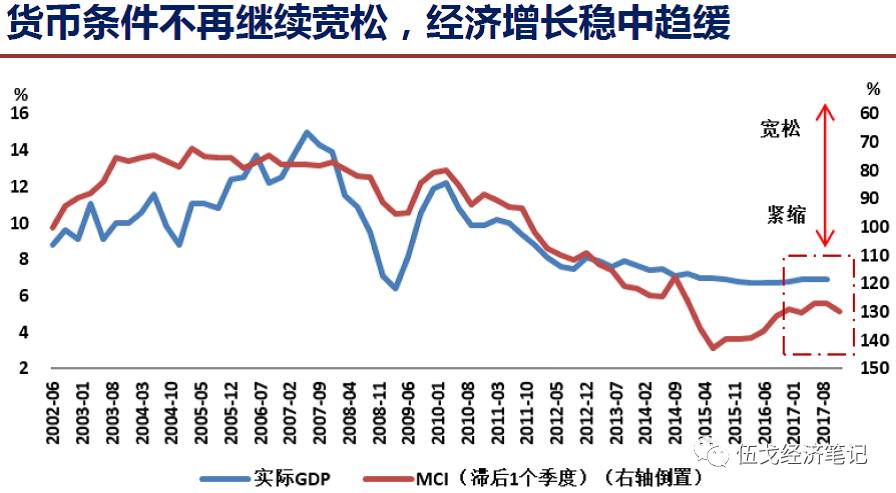

谈到货币融资条件,我们不能忽视汇率,其与利率、货币数量三者共同决定一国融资松紧。

如果将三者融合成一个货币条件指数,我们看到2015年以来该指数代表的货币是持续宽松的。这也能够部分解释为什么2016年以来遇到这么强劲的限产涨价影响,宏观经济依然表现出韧性。尽管如此,近期市场利率趋升,人民币汇率升值, M2趋势向下到达个位数,整个货币条件指数已逐步告别宽松时期。

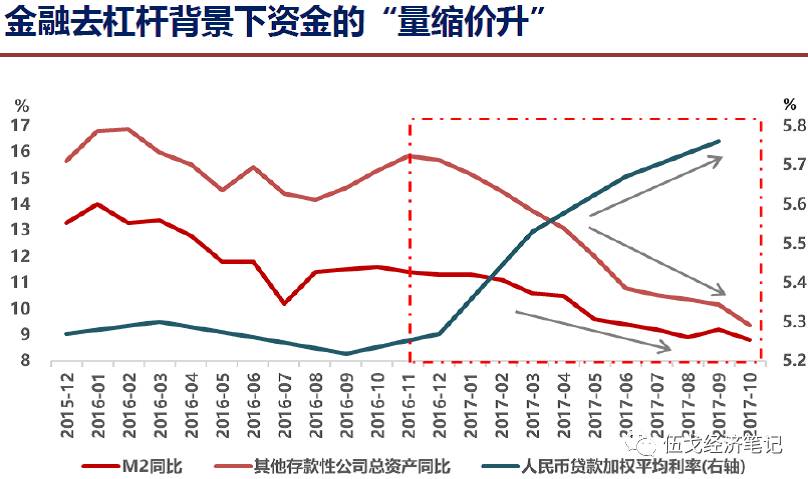

未来随着金融去杠杆推进,商业银行资产负债表还有收缩空间。货币条件可前瞻地反映出未来实际GDP的趋缓。

PPI价格。

2017年以来国内PPI价格维持高位,有人怀疑企业利润转好可能有些“价格幻觉”。为了排除价格干扰,我们着重研究实际产量。历史上,中上游和下游的实际产量增速大体趋同。但2016年以来,中上游和下游之间出现明显“剪刀差”,这与供给侧改革有关。但问题是,“剪刀差”会持续多久?如果将上游产量近似看作供给,下游产量更接近终端需求,无行政力量干扰下,上、下游的缺口理应在市场价格作用下逐步收敛。展望未来,

随着总需求稳中趋缓及采暖季结束后供给扰动可能趋弱,上游产量有望进一步增加,下游产量可能边际趋弱,这个过程中PPI价格是趋势向下的。这可能是未来一段时间经济运行的重要逻辑主线。上述均衡演进中,产量如何变化有些不确定,这取决于需求收缩及供给扩张的相对速度。

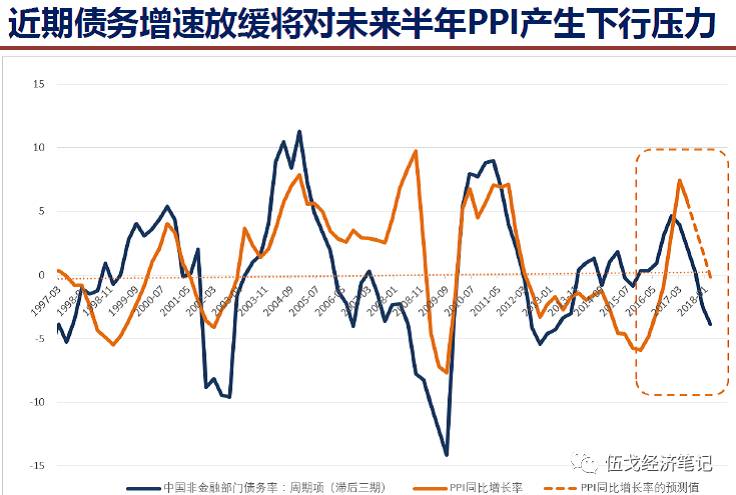

补充一个对PPI进行预测的视角。我们发现,企业债务短期增速与PPI之间的关系拟合非常好。

即使没有供给侧改革,过去一年PPI也会上去,因为前期企业债务增速在攀升(本质就是信用扩张),其对于PPI价格有滞后影响。

尽管2017年企业杠杆率的绝对水平还在攀升,但增速已在下降,这预示着未来1-2个季度PPI的下降。

CPI价格。

目前产出缺口温和扩张,和CPI变化大体一致。

随着供给侧影响逐步释放,如果没有总需求大幅扩张的配合,CPI价格上涨是不可持续性的。需求面对于价格的影响是相对更确定和根本的,但也有些不确定因素就在于,对于原油等成本冲击以及对于国外复苏怎么判断。

利率和汇率。

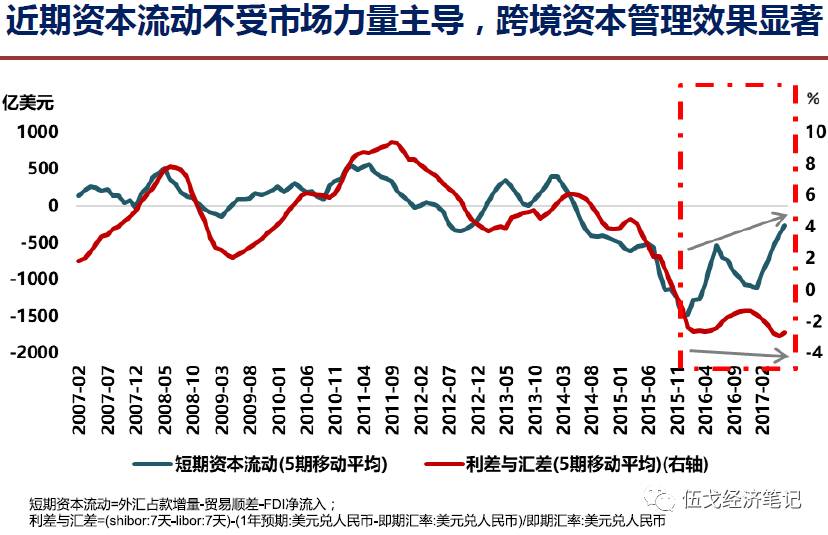

未来美国加息中国还会跟随吗?过去的事实是,我们有时跟有时又不跟。如果我国资本管制是有效的,那么货币政策则是相对独立的,利率政策没必要过多考虑资金流动及中美利差的影响。那么近期资本流动管理效果究竟如何?我们发现,从2015年开始(特别是2017年以来),市场力量(利差与汇率预期)已不能决定短期资本流动方向,甚至有时是反向的。2017年这种变化从很大程度上印证了资本管制的强度。

如果资本管制效率在提高,那么国内利率受国外的掣肘影响边际减小,人民币汇率更容易实现盯住美元指数。

事实上,

过去中国政策利率调整很大程度上和名义GDP是大体一致,并没有脱离国内基本面,也不受美联储主导。

美联储未来加息对我的影响,更多可能只是心理上而非资本流动层面,不会是外汇储备大量流失或是人民币急剧贬值。这个意义上来说,未来国内基本面变化对利率的影响变得更重要。

值得一提的是,现在的大背景仍是金融监管不断强化,决策者试图引导资金“脱虚向实”。对于资管新规的进程和细节有争议,但大方向是确定的,该做的事情还会做。

商业银行资产负债表收缩依然是未来趋势,货币量收缩过程中资金价格难免上升压力。

但未来金融监管力度的强弱,最终还是会受制于经济基本面。

总之,过去一段时间供给层面因素大量扰动我们对宏观经济的传统判断,带来的困惑不仅来自于宏观层面的供给侧改革,还体现在微观层面的行业集中度、产能利用率等供给方面。但供给面变化不必然预示着未来经济动能持续增强。如果把货币作为前瞻性指标,未来总需求动能有望稳中趋弱。随着供暖季结束以及总需求趋缓等,预计供给面的扰动因素在2018年会边际减缓。尽管外部美国加息、减税等扰动不少,但随着资本流动管理有效性凸显,国内基本面(尤其是需求)变化更是影响宏观政策以及市场变化的决定性因素。

谢谢大家!

[作者]

伍戈:

华融证券首席

经济学家,曾长期供职中国人民银行货币政策部门,并在国际货币基金组织担任经济学家。孙冶方经济学奖(2017年)、浦山政策研究奖(2017年)和刘诗白经济学奖(2012年)获得者。

近期报告:

1、

当资本外流不再是问题

,2017年12月10日

2

、

居民加杠杆的是与非

,2017年12月1日

3、

货币

的故

事

,2017年11月21日

4、

集中度提升助推经济向好

?

2017年11月13日

5、

债务-通缩,还是债务-通胀?

2017年10月24日

6、

CPI为何波澜不惊

,

2017年10月13日

7、

当房地产市场不再分化

,

2017年09月18日

8、

制造业回升的源泉:供给还是需求?

2017年08月31日

9、

货币观经济

,

2017年08月11日

10、

消费开启新周期?

2017年07月27日

长按以下二维码关注:伍戈经济笔记