有人提到说,中国大部分地区的社会治安实际上已经远远超出了中国这个经济水平的国家所应有的水准,也有人说这种说法略带夸张或者社会治安本身与经济水平没有密切的相关,但是究竟是什么原因使得中国作为一个发展中国家能够拥有同经济水平的国家所难以企及的较为良好的社会治安呢?由于文章篇幅较长,此文共分为上下两篇进行推送~

文 | neo anderson

来源 | 知乎

原文链接:http://t.cn/RKu9UAs

说到底,中外社会结构不同。

(上)

回答这个问题之前,先给大家推荐两本书,让大家对美国的命案有一个直观的认识。

书中的法医比尔巴斯是世界上第一家人体农场的创办者和管理者。人体农产是模仿凶杀现场,研究人类尸体在自然环境中分解过程的法医学实验室。

书中提到的美国的命案,有叔叔奸杀侄女,室友杀害另一位室友,男友杀害女友,老婆杀害老公,老公杀害老婆,野兽男连环杀害站街女,性虐男连环拘禁杀害被虐女性奴。相比这些案件,著名的辛普森杀妻案是小巫见大巫,如果不是辛普森是名人的话,根本不会受到关注。

这些命案有三个特点:第一是多。第二是许多案件无疾而终,即使疑点重重,也未必立案。第三是即使破案,也很难通过陪审团,即使通过陪审团也很难判处死刑,即使判处死刑也很难执行。

命案多是相对于人口和警力而言。毫无疑问,无疾而终和难以执行死刑,进一步刺激案件数量上升。此外,还有大量的案件,虽然找到了尸骨,最终并没有破案,成了无头案。

在所有提到的案件中,没有一个杀人凶手被执行死刑——即使个别被判处死刑,也迟迟不会被执行。在那位连环杀害三位性奴的性虐男入狱后,还曾经有大量青少年打电话写信给他,表示崇拜。对此,作者的说法是:“我对人骨有广博的认识,然而还有很多事情是我想不通的,我永远看不透人心的阴暗深处。”

言归正传。

治安问题取决于三个因素,政权对犯罪的态度如何,政权拥有技术手段和财政资源如何,民间对犯罪的认可度如何。

其中,第一个因素是决定因素。

第二个因素在一定程度上受第一个因素的影响。我们很难想象一个对犯罪行为采取宽容忍度的国家会不遗余力地投入巨资,打击犯罪。何况,即使拥有先进的技术和足够的经费,也未必有效打击犯罪。反过来,一个经济条件较差的国家,如果对犯罪采取低容忍度,则完全可以采用全民动员的方式打击犯罪。

第三个因素在一定程度上受第一和第二个因素的影响。一个有轻罪重罚、重罪弃市传统的国家,一个大案必破、枪案必破、命案必破的国家,一个在政权不遗余力推动下“打人犯法、杀人偿命”的思维已经深入人心的国家,民间自然对犯罪有戒惧心。

反之,一个杀人未必偿命,死刑未必执行,大案未必破案,未破枪案、命案堆积如山,只要律师拼命矫情,犯罪嫌疑人就有极大概率逍遥法外或者逃避应有的惩罚的国家,民众自然不忌惮犯罪,甚至会试图效仿某些罪犯。

杀人犯逍遥法外或者杀人不偿命,无疑会起到恶劣的示范效应。对此,比尔巴斯在自己的书中写道:“把鲁本斯坦处死,被害人还是活不过来。但是这或许可以保护其他人,不至于遭受同样的命运。”

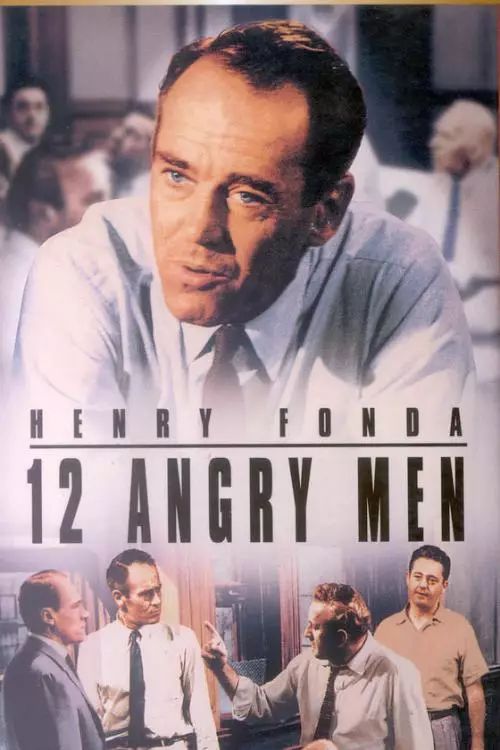

许多人看过《12怒汉》。男孩的父亲被人用匕首刺死了,男孩是第一嫌疑人。陪审团迟迟不能达成一致意见。最终,男孩被宣布无罪。

这部电影潜移默化传播的思想是,只要存在合理的疑点,就不能随便认定有罪,并据此判刑。作为宣传“疑罪从无”的影片,这部电影是很成功的。几乎所有人都接受了“宣布一个被瑕疵证据指控的人有罪,是极大的恶行”的观点。这部电影占据了道德的制高点,谁也没法反驳。

但是,这部电影并没有说,究竟是谁杀了男孩的父亲。也没有说,不为一个无辜者伸冤,也是极大的恶行,并会产生恶劣的示范效应。

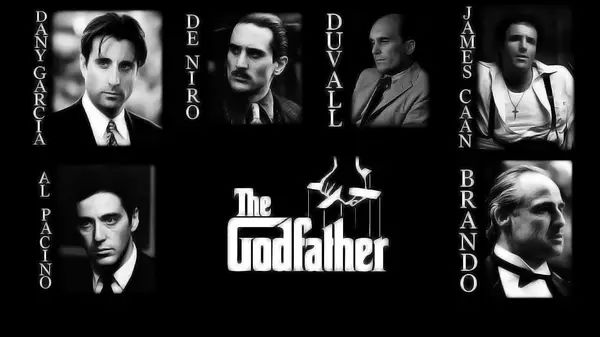

硬币一般有两面,硬币的另一面,这部电影中看不到,要到《教父》中看。

《教父》中,索洛佐的刺客杀伤了反对毒品交易的教父考利昂。索洛佐和警长要求与教父的儿子迈克谈判。迈克趁机想出计划杀掉索洛佐和警长。在一家小餐馆内,迈克用事先藏在厕所内的手枪击毙了索洛佐和警长。

杀人之前,考利昂家族给迈克准备了没有登记、不会留下指纹的黑枪。家族的军师、律师汤姆黑根教给迈克,如何在杀人之后,低头平稳不吸引注意力走出餐馆。只要做到这两点,在律师的拼命辩护下,陪审团就很容易产生合理的存疑,法律便拿迈克没办法。

在这样的法律制度下,律师指导自己为之辩护的当事人如何“合法”地犯罪,不被追究,成为一门重要的生意。当然,这些当事人只要不太蠢笨的话,经过几次法律程序,基本也能无师自通,懂得如何规避法律。

从教父的发家史上看,教父本人也是这样一路走过来的——从杀死原有街区的流氓头子法努齐开始,不断杀人越货,生意越做越大,血债越来越多,却一直难以被追究。

在这样的社会背景下,深入人心的不是中国人信仰的“杀人偿命”,而是只要“技术巧妙,毁灭证据,律师矫情,杀人就未必偿命”。

不仅如此,统治阶级也在通过各种手段不遗余力地宣传“不能因为可疑的证据冤枉任何一个好人”,哪怕他血债累累,恶贯满盈也不能处死。

比如这位挪威杀人狂,杀害77人,不仅没有被处死,还反咬挪威政府一口。

可以想象,

大多数犯罪嫌疑人的选择,自然是把坏事进行到底,想尽一切办法销毁证据。其中,受害人往往是最关键的证据。杀害受害人,往往比留着受害人在陪审图面前指证自己更有利——受害者,最重要的证人不存在了,其他证据,自然难以有效指证他们。

再说,受害人不死,往往还可能提出天价的民事赔偿。

换句话说,因为他们的行为越恶劣,越不容易被追究。

犯罪成本,在这样的国家往往是随着犯罪罪行的上升,而下降的。这在无形之中,自然鼓励犯罪分子采取极端手段——比如,小偷入户盗窃的时候,撞到主人在家,一枪崩了主人最有利。因为主人是最重要的证人。主人见上帝了,他就很容易疑罪从无了。

这与当年侵华日本士兵强奸中国妇女之后,往往杀害受害人如出一辙。按照日本军纪,如果受到强奸受害人的指控,施暴日本士兵要受到军纪处分。反过来,如果受害人死亡,没有人指控,自然也就无所谓军纪处分了。当然,日本军队的高层不是不知道制订这样的军纪的后果,他们这样制订军纪,其实是有意鼓励日本士兵杀人灭口,销毁证据。

杀人尚且如此,强奸和抢劫就不会太重。否则,犯罪分子就会直接选择先奸后杀,先杀后抢或者抢后杀人。

许多情况下,检察官不得不与嫌疑人进行辩诉交易——嫌疑人主动承认轻罪,检察官不以重罪起诉嫌疑人。

许多律师为了扬名立万,也愿意接一些影响力大的棘手的恶性案件。他们很清楚,能让恶贯满盈的犯罪嫌疑人逃脱法律的制裁,必然能让自己名利双收。

对时时刻刻与犯罪分子打交道的处于风口浪尖的警察来说,这样的法律体系下,他们很难给犯罪嫌疑人定罪,不仅如此,对方还很容易使用法律手段反咬一口。

作为警察来说,理性的选择,往往是要么事不关己高高挂起,或者直接击毙——这既可以先下手为强,让自己在受到涉嫌滥用武力的调查时处于有利地位,也可以免留后患。这一点与犯罪嫌疑人的选择其实很类似。美国警察为什么动辄开枪?除了本国枪支泛滥,美国的现有法律体系也鼓励他们开枪。

在刑事案件破案率低、起诉率低、定罪率低、死刑率低、执行死刑率也低,尤其是有钱的犯罪嫌疑人这几类程序最终受到严厉的法律制裁的比率更低的地区,法律自然没有足够的震慑力,发案率必然高。

如果上帝不能随便降天火, 发瘟疫,打雷劈杀,《十诫》自然是一纸空文。在国家暴力处处受到局限,刑法处于跛鸭状态的地方,大家自然不把犯罪当回事。

重罪轻罚,证据存疑就不罚的地区,治安能好吗?

不过,如果这个问题到此为止,那么最终的结论似乎就是

西方政权对犯罪的容忍度比较高,在“冤枉一个好人,与放走一个坏人”的两难选择之间,倾向选择“不冤枉一个好人”,所以导致类似经济条件下,治安相对恶化。

不过,那样一来,问题的答案就停留在唯心主义的角度。好奇的人显然会再问一问,为什么西方政权喜欢对犯罪采取高容忍度,而不像东方政权一样,选择对犯罪低容忍度呢?难道这真的仅仅是心理和文化的不同吗?

要回答这个问题,就要从社会结构和历史说起。

杀人者死,伤人及盗者抵罪。这是维持社会正常基本秩序的基本原则。为什么西方发达国家要容忍这么高犯罪率呢?

西方国家政体,起源于希腊、罗马,本质上是一种贵族或骑士家族的联盟,这种联盟统治,必然要求较高的犯罪容忍率。

大多数社会,我们都可以默认为存在四种人:政权(官僚、军阀、僭主、君王)集团、贵族(骑士、豪强)集团、民众中的恶棍和民众中的良民。

放到罗马看,第一类人比如苏拉、凯撒、后三巨头。第二类人比如元老、骑士和贵族。第三类和第四类人属于平民。其中,第三类心存恶念,第四类则相对老实本分、规规矩矩。

前三类人都是社会成员中的少数,甚至极少数。第四类人则是大多数,甚至绝大多数。《教父》之中,那个在考利昂女儿婚礼上向教父求助的殡仪馆老板,就是他们的典型。他们没有太多的欲望,也不惹事生非,只想过好自己的小日子。当然,可能的话,最好能晋升为第一类或者第二类人,是他们的梦想。不过,他们自己也清楚实现这种梦想的概率并不大。

第二类人或者说贵族们有足够的资源和大量的财产,有些还有强大私人武装,但是并没有直接进入政权,或者处于元老院、议会等政权中与暴力机器相对间接的部门,因此往往并不能直接指挥军队、警察、特务、法院、监狱等国家暴力机器。

历史上,第一类人经常血洗第二类人,原因很多,大家自己体会。第二类人也经常因为第一类人不能满足自己的政治要求,出钱资助反对第一类人的活动。

两类人都属于统治阶级,彼此之间并不是泾渭分明,往往有千丝万缕的联系,第二类人中的野心家往往趁乱招兵买马晋升为第一类人,比如董卓。当然,有些第一类中的相对次要的角色,也往往趁乱篡权晋升为帝王或者僭主,比如王莽、曹丕、司马懿。由于存在这种彼可取而代之的关系,为了争夺最高统治权,两类人之间存在潜在的尖锐的矛盾,统治集团内部经常出现流血冲突。

比如,公元前82年苏拉逼迫元老院同意他成为终身独裁官。权力稳固后,他就展开恐怖统治,捕杀所有马略和背叛他的前执政官秦纳的余党,贵族中被杀的有1500人。

比如,前43年10月,渥大维、安东尼和雷必达在博洛尼亚公开结成政治同盟,史称后三头同盟。三巨头的军事能力迫使元老院承认了他们的实力地位,并赋予他们统治罗马5年的合法权力。三巨头很快开始以“公敌宣告”的方式来清除他们的政敌;在这场政治风暴中,有300位元老和3000名骑士被杀。

再比如,中国历史上知名的豪强郭解被灭族的例子。官吏向皇上报告,说郭解无罪。御史大夫公孙弘议论道:“郭解以平民身份侠,玩弄权诈之术,因为小事而杀人,郭解自己虽然不知道,这个罪过比他自己杀人还严重。判处郭解大逆无道的罪。”于是就诛杀了郭解的家族。 当汉武帝感觉到郭解这类人的存在,威胁自己对政权的如臂使指的控制的时候,郭解就死定了。汉武帝必然用郭解的血警告所有试图效仿的人。

在第一类人拥有足够权威的国家,只要某个第二类人有足够的实力,可能威胁到政权的存在,就总有一款罪名适合他。在罗马时代的罪名是人民公敌,在东方的罪名是谋反。

对第一类人来说,为了维护政权稳定,有必要经常主动打击第二类人。反过来,对第二类人来说,为了避免被莫名其妙地血洗,有必要严厉抑制第一类人的权力。防止他们使用国家的名义,血洗自己。

从《大宪章》时代开始,经过反复、激烈的斗争,尤其是资产阶级革命,第二类人取得了胜利。于是,第一、第二类人君臣关系调整,彼此位置互换——第一类人成为第二类人的代理人,第一类人不能随便使用国家暴力机器处置第二类人。

任何自由人,如未经其同级贵族之依法裁判,或经国法判,皆不得被逮捕,监禁,没收财产,剥夺法律保护权,流放,或加以任何其他损害。

《大宪章》中的这一条如果不是最早,也是宪法性文件中较早涉及程序正义的条款。规定这样的条款的目的显然是为了让贵族们规避来自国王(政府)的法律诉讼的打击。后来的法律实践也将证明程序正义确实有这样的功能。

再比如,英国1689年的《权利法案》,处处制约国王,同时保证议会的权力。国王在立法、征税、征兵等方面,失去了曾经拥有的绝对权力。很明显,这是第二类人使用法律手段限制第一类人。

1、凡未经议会同意,以国王权威停止法律或停止法律实施之僭越权力,为非法权力。

2、近来以国王权威擅自废除法律或法律实施之僭越权力,为非法权力。

3、设立审理宗教事务之钦差法庭之指令,以及一切其他同类指令与法庭,皆为非法而有害。

4、凡未经国会准许,借口国王特权,为国王而征收,或供国王使用而征收金钱,超出国会准许之时限或方式者,皆为非法。

5、向国王请愿,乃臣民之权利,一切对此项请愿之判罪或控告,皆为非法。

6、除经国会同意外,平时在本王国内征募或维持常备军,皆属违法。

7、凡臣民系新教徒者,为防卫起见,得酌量情形,并在法律许可范围内,置备武器。

8、议会之选举应是自由的。

9、国会内之演说自由、辩论或议事之自由,不应在国会以外之任何法院或任何地方,受到弹劾或讯问。

10、不应要求过多的保释金,亦不应强课过分之罚款,更不应滥施残酷非常之刑罚。

11、陪审官应予正式记名列表并陈报之,凡审理叛国犯案件之陪审官应为自由世袭地领有人。

12、定罪前,特定人的一切让与及对罚金与没收财产所做的一切承诺,皆属非法而无效。

13、为申雪一切诉冤,并为修正、加强与维护法律起见,国会应时常集会。

美国的《权利法案》在这些方面更明显。

第一条:言论、宗教、和平集会自由;

第二条:持有与佩戴武器的权利;

第三条:免于民房被军队征用;

第四条:免于不合理的搜查与扣押;

第五条:正当程序、一罪不能两判、禁止逼供、禁止剥夺私人财产;

第六条:未经陪审团不可定罪以及被控告方的其他权利;

第七条:民事案件中要求陪审团的权利;

第八条:禁止过度罚金与酷刑;

第九条:未被列入的其他权利同样可以受到保护;

第十条:人民保留未经立法的权利;

经过资产阶级革命,第二类人控制了国家的实权。他们必然通过这类宪法条文,如此才能确保他们控制的实权不会被第一类人逐步侵蚀,他们不会被第一类人血洗。因为有这样的宪法条文,第一类人被严重束缚,只能老老实实做他们的代理人。如此,第二类人,才能像董事会一样,牢牢控制政权,成为真正掌握国家实际权力的幕后势力。

这类宪法条文相当于第二类人的免罪金牌。《利维坦》中曾经分析过,最高统治者(或者统治阶级)是不受法律约束的,必然有免罪的技术后门。事实上也是如此。

但是,从另一个角度看,

通过了这类宪法条文,刑法正常运转,打击犯罪的难度急剧增加。

为了实现目的与不择手段的犯罪嫌疑人相比,国家暴力机关在获得线索,抓捕嫌疑人,取得相应证据,提起公诉,进行审批的过程中,必须中规中矩,处处受限,处于跛鸭状态。其中,获得线索、抓捕嫌疑人和取证环节是激烈博弈的环节,这些环节受限,必然严重影响打击犯罪的效果。

只要人类科技没有达到能够制造时间机器的地步,各种案件就必然难以百分之百还原犯罪过程,就必然存在“冤枉好人”与“放纵坏人”之间的两难选择,就必然存在值得律师争辩的疑点。

结合免于“不合理的搜查与扣押“,“禁止逼供”这些限制可能存在程序瑕疵的取证的手段,这些疑点按照“疑罪从无”的原则,必然难以取得关键性证据,或者即使取得也难以成立。因此,在律师的奋力争辩下,不了解背景的陪审团的裁决,往往倾向于“放纵坏人”。

此外,强调程序正义,也必然导致律师可以通过程序瑕疵,拖延案件审理,死刑执行,甚至推翻原有的法律裁决。最终,司法过程很容易陷入程序僵局,出现程序正义,事实不正义的情况。

这种使用层层手段设置苛刻的法律程序,限制刑事诉讼成功率和死刑执行率,默许金钱在诉讼过程中发挥主要作用,或者说,强调“绝不冤枉一个好人”的法律思想,必然导致刑事案件办案效率低、破案率低、起诉率低、定罪率低、死刑率低、执行死刑率也低。

限制政府使用国家暴力,这显然对第二类人或者说贵族(骑士、豪强)有利。

因为这样可以避免统治阶级内部,出现政治问题,刑事案件解决。再说,许多第二类人,比如教父,本身也不是什么善类。

这时,政府必然同时容忍较高的犯罪率。

霍布斯在《利维坦》中分析过,来自国家的绝对暴力让大家收起刀剑,心平气和地通过谈判解决问题。一旦国家的绝对暴力缺失,或者受到严重制约的领域,私人暴力必然膨胀。

统治集团内讧,限制了政权,于是一些作奸犯科的平民,趁机得到了为非作歹的机会。

不过,这些作奸犯科的平民恶棍最初并没有资格享有这种特权。那些与英王签订《大宪章》的人,显然是领主,至少是贵族,不是平民。平民相当于罗马奴隶或贫民,制订法律根本不是为了保护他们的利益。免罪金牌是给贵族预备的,不是给平民预备的。

对第二类人来说,平民不是贵族,不姓赵,也配杀人不偿命,也配逍遥法外?所以,这种限制国家暴力的立法思想,最终体现到平民身上,让作奸犯科的平民免于受到法律制裁,或者说,贵族(骑士)们为自己留下的技术性后门被平民中的恶棍利用,还需要一个平等化的过程。这个过程就是普选权普及的民主进程。