KINFOLK

夏季新刊

东京

特辑

“东京永远在发展,永远在改变。”

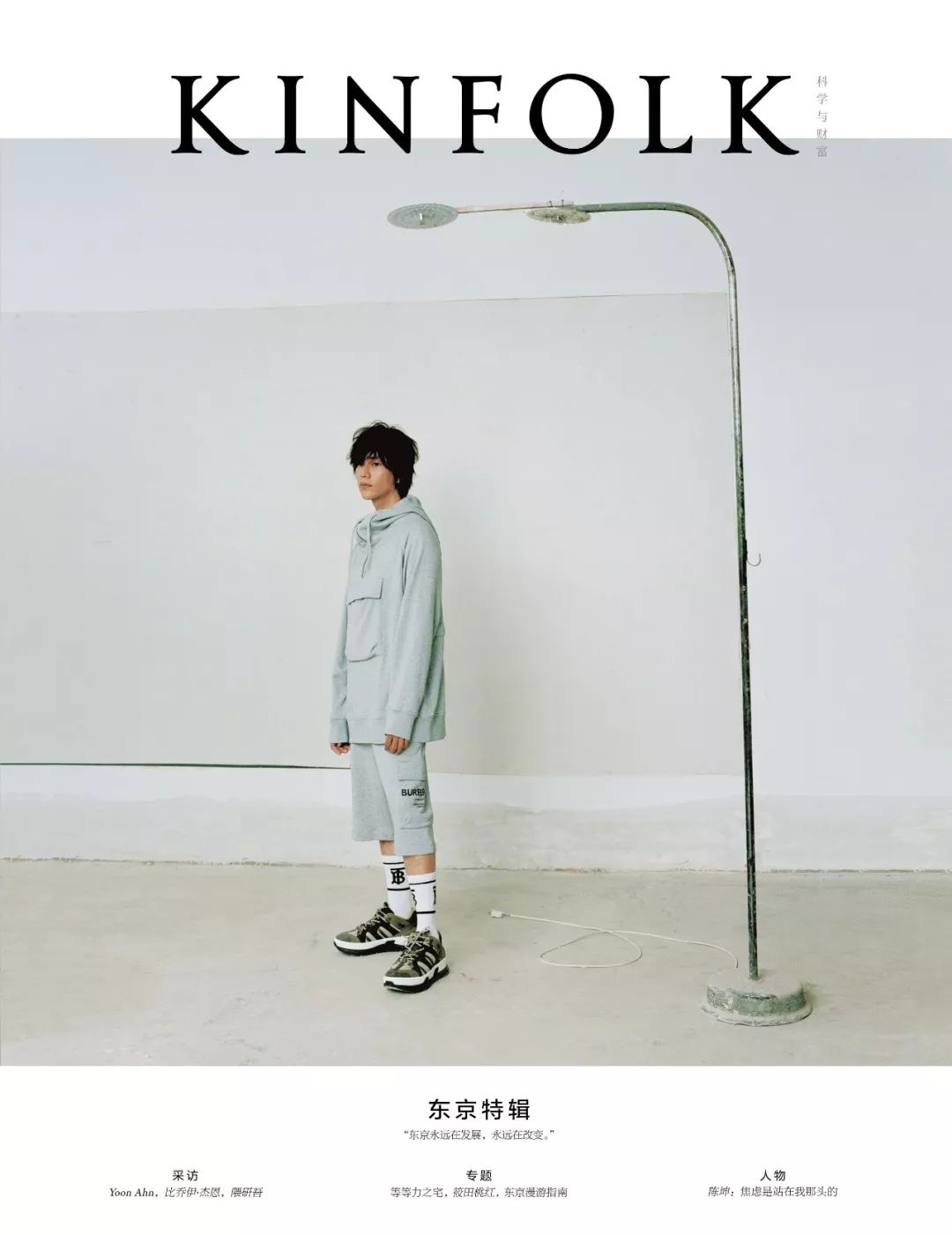

中文版封面:

人物:

陈坤

摄影:Ziqian 子千

造型:Jeff 李元一

化妆:Zhang Zhelun 张哲纶

发型:Xiao Yunjian 肖昀见

撰文:Lv Yanni 吕彦妮

编辑:Chris 吴涛

陈坤身穿连帽衫、短裤、白袜及运动鞋 by Burberry

今年3月,在KINFOLK编辑部最近一次访问东京期间,当地的编辑绫部真子(Mako Ayabe)和圆觉幸太(Kota Engaku)告诉我们,对于那些目标明确且精力充沛的人来说,

生活在日本的首都,就意味着拥有便利的交通、规范的行为以及先进的文化。

这样的描述与外人想象中的那个神秘难解的城市,形成了鲜明的对比。

本期“东京特辑”中,我们探访了十几个有趣的地点,以此描绘了一幅完整的东京都市图景。我们也从各行各业的身居东京的人群中了解到这座城市的多面。不同领域的对话,为我们揭晓了东京所制造的现代主义迷幻景象中那些不可知的秘密。此外,在本期的“中国特辑“的部分,我们拜访了一间位于北京的画室,用镜头记录下了两位模特在初夏的午后与油画间的低语。在已然到来的盛夏,水是解暑时不可或缺的元素之一,我们借助水流效果拍摄了一组静物,想借此回归自然的本质。而为了呼应本期主题,我们深入探索了一位日本独具特色的艺术家——赤濑川原平,透过他一生的轨迹来回溯东京乃至整个日本在过去几十年间的发展轨迹。

最后,我们还采访并拍摄了演员陈坤并在拍摄之余,与陈坤聊了聊他的情绪以及与他共同探讨了如何看见最真实的自己。

隈研吾 KengoKuma

隈研吾喜欢单线程思维,他设计建筑,也写建筑。甚至在泡温泉的时候,脑子里想的也是建筑。“在那里,我可以观察和研究室内与室外的关系”,他说。他设计的2020年东京奥运会主场馆即将开放。与此同时,他向我们讲述了他眼中日本建筑的样子。

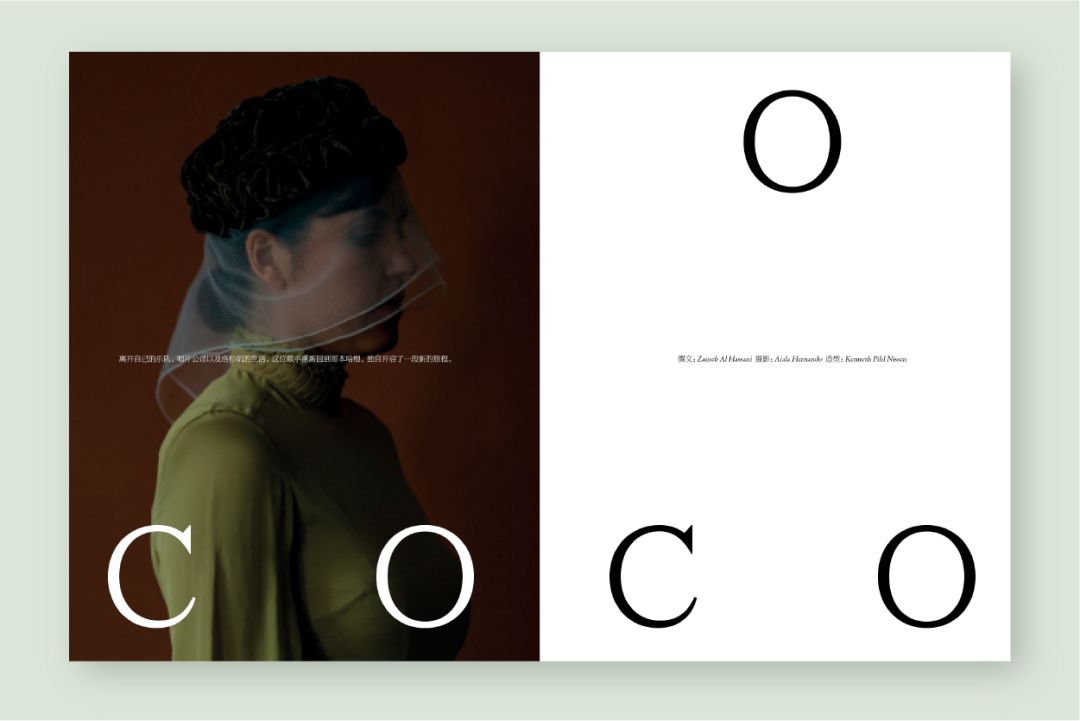

COCO O

《纽约时报》曾这样描述Coco的声音:她的声音很有态度,又并没有攻击性,即便是生气的情绪,她也会表现得很甜美。唱歌对Coco来说是无比自然的事情。离开自己的乐队、唱片公司以及洛杉矶的生活,她重新回到哥本哈根,独自开启了一段新的旅程。

At Work With:

Bijoy Jain

比乔伊·杰恩

孟买工作室(Studio Mumbai)背后这位颇具哲思的建筑师——比乔伊·杰恩(BijoyJain)的大部分作品都在讲故事。他重视“风土”对建筑建造的影响,他说:“虽然建筑是静止的,但这并不意味着它没有运动的能力。”他为法国南部的酿酒厂提供设计,遵循葡萄酒的酿造周期,与建筑设计融为一体,认为这是酿造优质葡萄酒的关键。

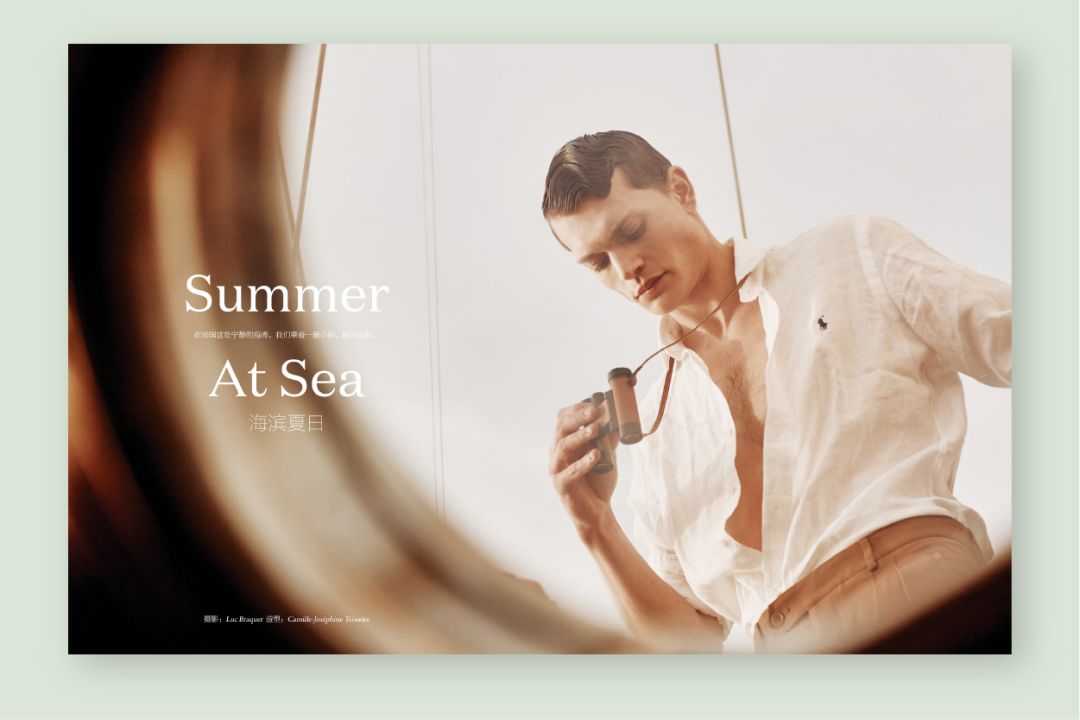

Summer At Sea

海滨夏日

在法国这处宁静的海湾,我们乘着一艘小船,随风远航。

Home Tour: TodorokiHouse

等等力之宅

树梢之上,叶子在夏季燥热的风中发出干涩的沙沙声。遗忘东京的喧嚣,这里的一切都显得寂静宁和。这是一座被分为两半的房子,其设计理念是要致力于在城市中心,同时保留社交上的开放性与家庭生活隐私这两项传统。建筑师田根刚(Tsuyoshi Tane)在越来越标准化的住宅中,思考日本房屋应该是什么样的?

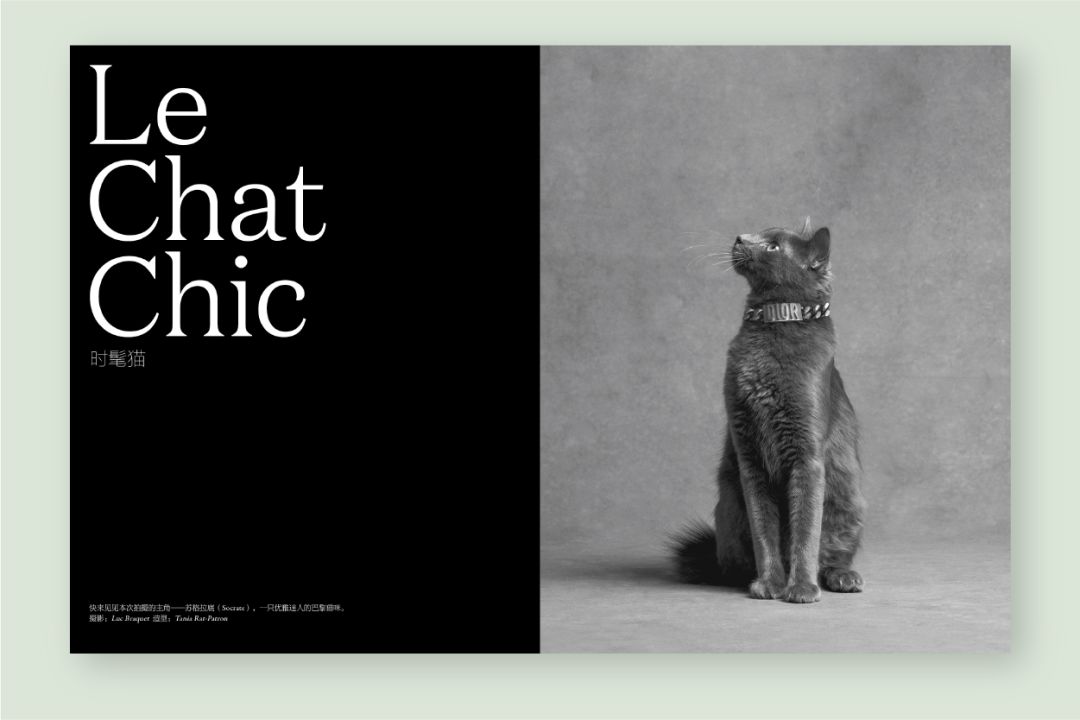

Le Chat Chic

时髦猫

本次拍摄的主角——苏格拉底(Socrate),一只优雅迷人的巴黎猫咪。

Yoon Ahn

设计师Yoon Ahn真的很爱东京这座城市。拍摄时,她刚刚和家人从檀香山的旅行中回到东京。这位定居东京的韩国设计师把这座城市的颓废时尚美学带到了Dior——以及整个世界。她说,没人比她更懂涩谷的风格。

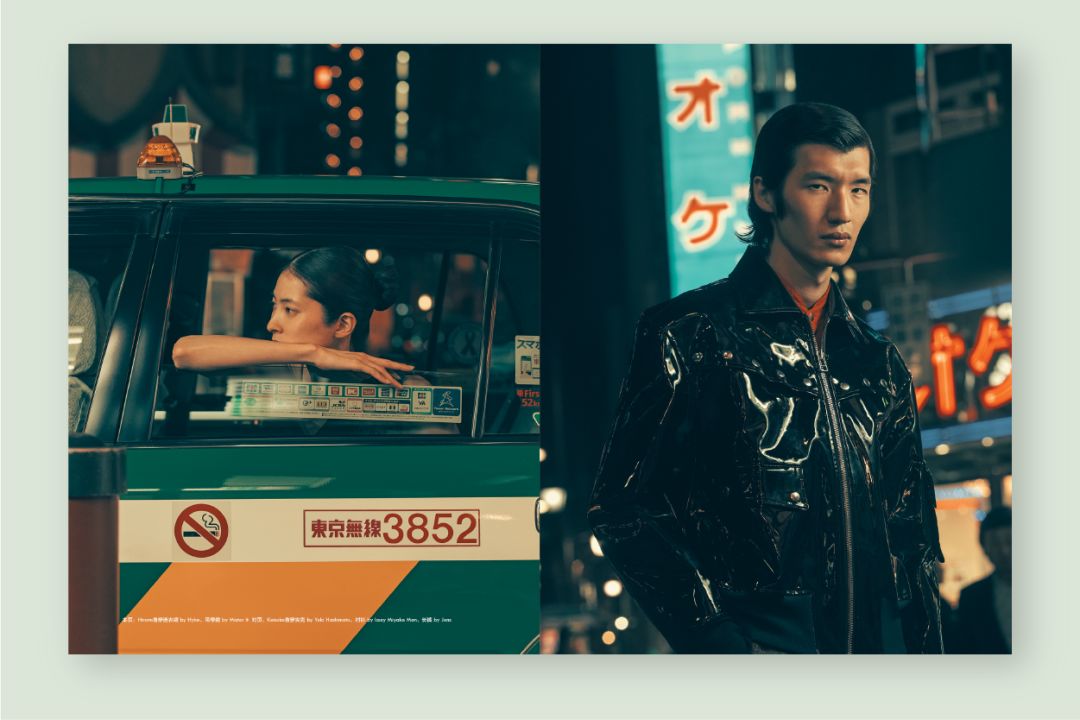

Tokyo Rising

东京日暮

日光渐逝,华灯初上,东京展露出了属于自己的光芒。

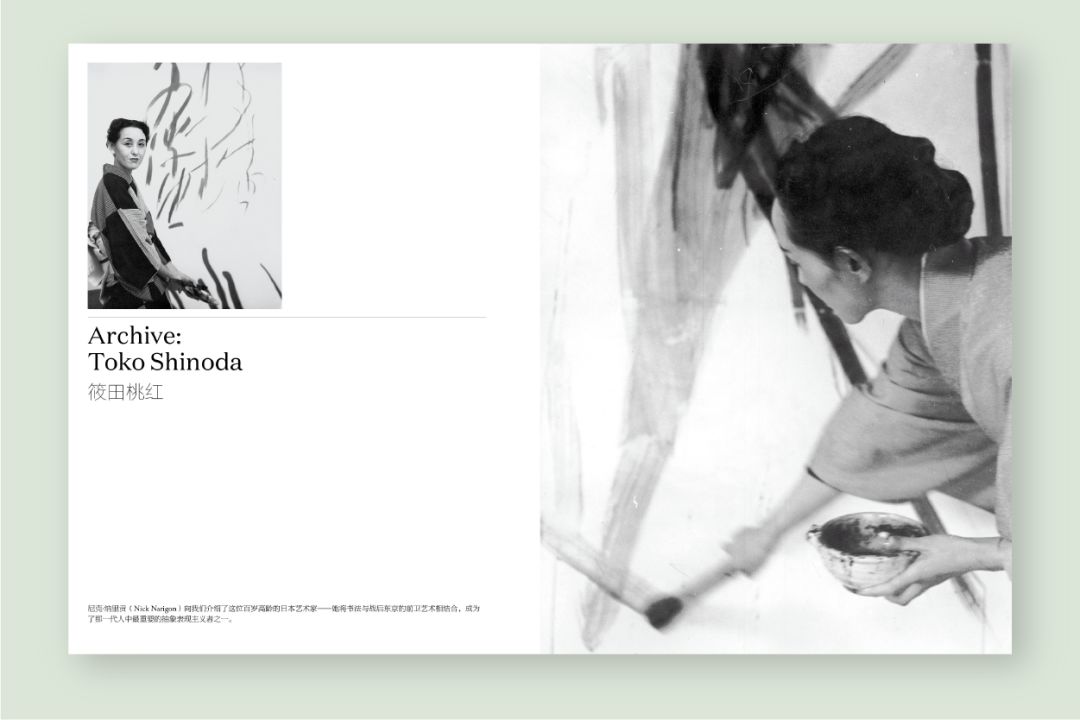

Archive:

Toko Shinoda

筱田桃红

现年106岁的日本艺术家筱田桃红,将书法与战后东京的前卫艺术相结合,成为了那一代人中最重要的抽象表现主义者之一。在主流观点中,现代艺术与当代艺术的影响是从西方传至东方的。而她却凭借着自己的传奇人生和艺术成就,对这一观点做出了有力的回击。

Seven Cuts

七组静物

一把伞,一只章鱼,一张面膜。透过静物摄影,体会一座城市。

ApocalypseNext

明日启示录

为什么这么多的灾难片都喜欢以东京为故事背景?曾在东京涩谷区上学的藤井茂子(Moeko Fuji),从小就要定期参加学校里的地震演习,在她看来,正是由于频繁的自然灾害、人为危机和刻意的异质化,东京才成为了几代艺术家和电影人的“反乌托邦试验场”。

Tokyo Guide

东京漫游指南

到了全世界人口最稠密的大都市,你何去何从?这份指南是你的好伴侣。从家庭茶室、菓子屋、咖啡店,到雕塑馆、设计室与书店,在琳琅满目中带你游走于纵横交错的大街小巷,寻觅隐匿其中的美好所在。

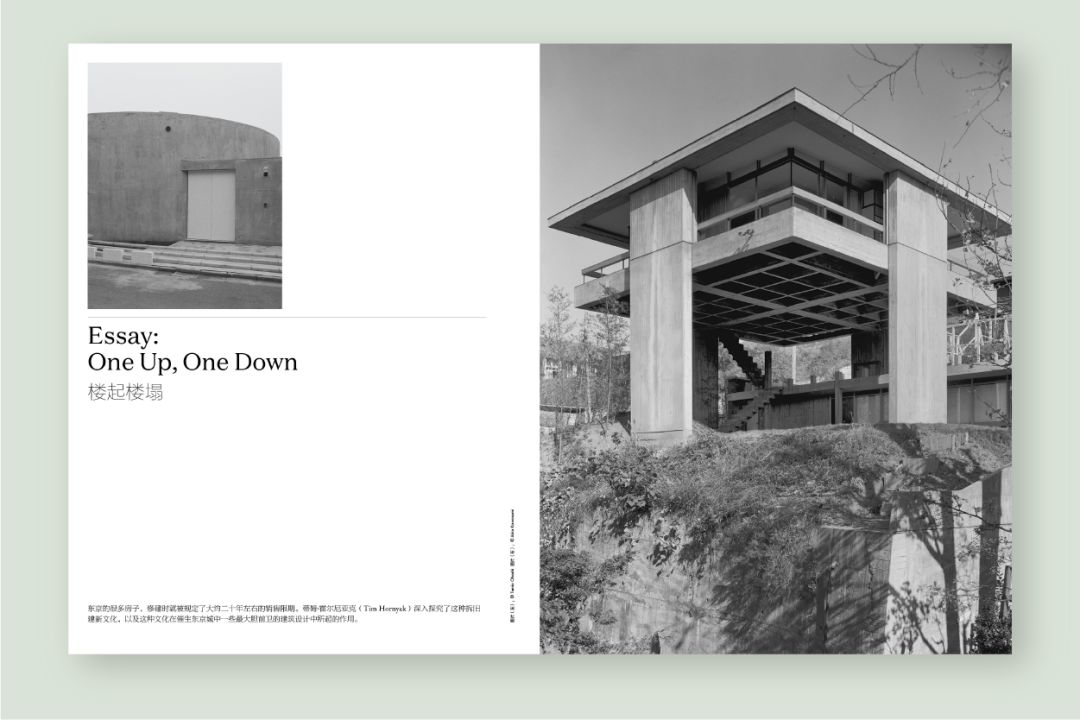

Essay:

One Up, OneDown

楼起楼塌

东京仿佛将近五十个城市杂糅在了一起,大多数的街道都是无名之路,地址也并非有序可循。地处东京的很多房子,修建时就被规定了大约二十年左右的销售限期。蒂姆霍尔尼亚克(Tim Hornyak)深入探究了这种拆旧建新文化,以及这种文化在催生东京城中一些最大胆前卫的建筑设计中所起的作用。