毛泽东说过许多名言,其中很著名的一句是:“人是要有一点精神的”,这话是在中共八届二中全会上讲的。

在欧洲,“民族精神”这种说法,是由黑格尔发明的,而黑格尔发明这个词,起初似乎就是为了贬低中国。

他在《世界历史演讲录》里说,在中国,皇帝之下,众生平等,皇帝的家法就是国法,在这种法律面前,老百姓是完全被动的,所以,中国没有精神。而印度倒是有一点精神,但印度宗教的实质就是自戕、杀我和无我,印度的那点精神萌芽,全都被印度教和佛教扼杀了。

波斯文明中存在着光明与黑暗的对立,在那里,精神与世界是对立冲突的,到了希腊文明时期,精神与世界才走向完全的和谐一致。最终,在普鲁士那里,精神充满了世界,世界上只有精神。

《世界历史演讲录》与其说是历史著作,还不如说是宣言书。在这部书中,黑格尔把普鲁士的“文化自信”,渲染到了无以复加的地步。

什么是“精神”?

黑格尔所说的“精神”,当然不是鲁迅笔下的阿Q“精神胜利法”。他所说的精神,既包括理性,也包括意志与热情,而意志就是反潮流,热情尤指斗争精神。

为什么说“人要有一点精神”呢?

所谓精神,在黑格尔那里,说白了就是社会意识。人生活在自然与世界之中,人能够意识到世界、自身和他人,能够自我反思,而且,还能够通过实践改造自我与世界,而动物就没有这个能力,所以,动物没有精神。

黑格尔的另一部著作《精神现象学》,是拿破仑大军打进普鲁士时写的,完稿于黑格尔逃难的路上,但这部书的主题,却是讴歌法国大革命和拿破仑运动,拿破仑是“骑在马背上的世界精神”,革命是历史的火车头,大革命开启了世界现代史——这些观点就是黑格尔提出来的。

列宁说,黑格尔的哲学是“革命的代数学”。黑格尔开启的现代性,叫革命现代性,他所谓的“精神”,如果干脆说白了——那无非就是指“革命精神”。

马克思批判黑格尔,但在《资本论》第一版序言里,却公开宣告自己是黑格尔的学生。

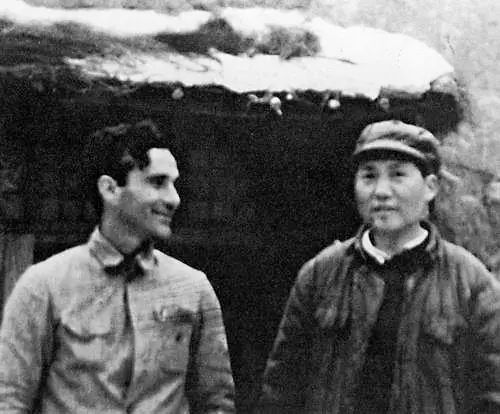

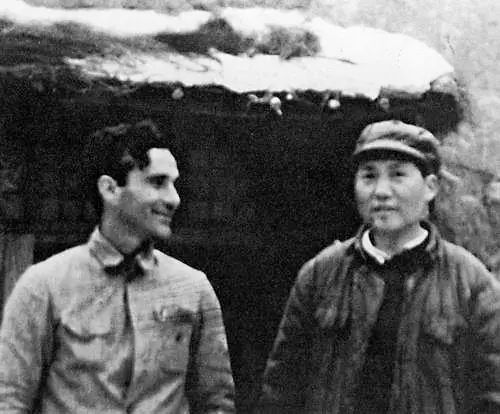

斯诺二访延安,问毛泽东是否读过黑格尔的书,毛回答说当然读过,不过他又说,我自己的书,是中国革命战争经验的总结。

1939年斯诺二访延安

这话究竟是什么意思?是在否定黑格尔吗?

恐怕不是。多年之后,路易·阿尔都塞在《保卫马克思》中指出:毛泽东的《实践论》、《矛盾论》是对黑格尔思想的发展,尽管对精神运动的描述,毛的书比黑格尔的著作还要复杂一些。

黑格尔的书难懂,文德尔班去黑格尔、歌德的时代不远,但他说,能读懂《精神现象学》的人已经都过世了。

毛泽东曾经告诫共产党的高级干部们说:马克思的书,必须与康德、黑格尔的著作一起读,否则,你们根本就读不懂马克思。

实际上,毛泽东的书也很不好懂。毛曾经对自己的女儿李敏说:我的书,你们四十岁之后才能读得懂。于是,李敏便天真地回答说:好啊,那我干脆四十岁之后再读吧!

李敏的回答,不知为何让我想起了钱玄同的名言。钱玄同曾说,人过四十该枪毙。

他的意思是:四十岁之后,意志退化,根本就没什么“精神”可言,更何况“革命精神”。

鲁迅说,章太炎先生是革命家,但他何以把自己的书搞得如此难懂呢?

鲁迅还说过,“伟大也要有人懂”。

德国人所说的精神,当然不等于理性,甚至不等于知识。

康德说,纯粹理性是经验的总结,它遵循的是数理逻辑,用今天的话来说,这就是理工科思维。而实践理性针对的是人类社会,观察人类社会需要辩证法,由此产生的学问便是社会科学。至于判断力,则需要主观的训练与修养,对于非音乐的耳朵,再美的音乐也无济于事。

康德的“三大批判”,划分出人文、社会、自然三大不同学科。

康德、黑格尔、马克思、毛泽东,对于今天的世界有什么意义?

康德当然不知道什么是阿尔法狗,但他的三大批判背后,却有一个惊天的预言:离开了实践理性和判断力,纯粹理性片面发展的结果,就是那些掌握了机器的人统治世界,而最终便是机器统治人类。

马克思说:机器排斥人类劳动,人发明了机器反而被机器所控制,这叫异化。而人要掌握机器生产资料,要不被后者所控制,那就只有通过革命——马克思的这一思想,其实是对康德问题的破解。

马克思所说的革命,当然不仅是指阶级斗争,毛泽东说:阶级斗争、生产斗争、科学实验,这都是革命,这都需要革命精神。

告别疾风暴雨的阶级斗争,不等于告别革命。中国的知识分子,自上世纪九十年代起就畅言“告别革命”,他们的真实用意是“学术淡入,思想淡出”,他们要告别、排斥的也不是“思想”,而是“精神”——是马克思和毛泽东所说的“革命首创精神”。

事实证明:那种没有精神和思想的学术,等于扯淡。今天的某些所谓学者,不过就是打字机和复印机。

黑格尔比较看不起英国的学问,哲学上的经验主义,经济学的功利主义,政治学的自由主义——他统统看不起,甚至,他连牛顿也看不起,他说,苹果掉下来不是吉兆,上帝的苹果掉到亚当、夏娃头上,“阿瑞斯的金苹果”掉在希腊人头上,包括苹果掉到牛顿头上——凡是苹果掉下来,那都是祸事。

康德、黑格尔以为,如果只有理性而没有精神,人类思想就会“偏科”,自然科学就会离开了人文社会科学片面发展,理工科思维就会统治世界。

而现在的大学,不就是这样吗?

如今,文科教授都被理工科的同行管得服服帖帖的,我们的世界,早就被阿尔法狗打败了。

毛泽东青年时代也偏科,但他偏的是人文社会科学。数学考零蛋,他干脆旷课,他的亲戚王季范说:你这样下去根本不能毕业,毛依然我行我素,丝毫不为所动,因为杨昌济先生说,毛泽东这样的人才不能用学校的规范去约束,他才顺利毕业。

1917年,杨先生在湖南一师讲伦理学,用的教材是蔡元培译泡尔生著《伦理学原理》,毛泽东在此讲义上大做批注,成《读伦理学原理笔记》一篇,其中讲的道理就是:精神由理性、情感和意志构成,精神大于理性,没有意志、没有热情、没有健全之体魄,就不能正确的认识世界、改造世界。

“欲栽大木柱长天”,杨昌济就是通过这篇批注宏文,看中了时年24岁的毛泽东。

怎么评价毛泽东,怎么认识现代中国,这些当然都是天下最大的难题。

但是,有一点确定无疑——仅凭所谓纯粹理性,你不可能认识毛泽东、读懂毛泽东,也不能认识现代中国、读懂现代中国。

仅凭经验主义、功利主义和政治自由主义,你能解释中国共产党为什么能够成事、能成开天辟地之大业吗?

1921年召开的中共一大,有13代表。这13个党代表里面,有7个脱党,但是,你不能说,他们当时做出脱党的决定,那不是出于“理性选择”。

如果“理性选择”是趋利避害,那么,许多叛徒的选择就是理性的。

如果“理性选择”就是保存自己,那么,选择在1921年、1927年、1935年加入中国共产党,那就是完全不理性的。

萧子升就是个好例。 1917年暑假,他曾经和毛泽东不带一文钱,遍游湖南五县,搞调查研究,号称“斯文乞丐”,疯狂地追随毛泽东——萧子升曾经是毛的第一个“大粉丝”。

《恰同学少年》中毛泽东与萧子升穷游湖南

1921年,萧子升从法国回湖南,毛泽东说服他加入共产党,但却被萧拒绝了,萧后来回忆说:当时,两个赤诚的兄弟,因为意见不能取得一致,而相对流泪。直到这一年的7月,他们同船由洞庭出航,在船上,毛还在试图说服萧,结果却是萧在武汉中途下船,从那里转道回法国去了,而毛泽东独自一人航行去了上海。

多年之后,晚年的萧子升在乌拉圭写回忆录,他依然还是“理性的”。他说:即使当时知道毛泽东此去是开中共一大,他也不能相信,中国共产党会在28年后取得中国革命的胜利。“即使今天中国共产党已经在中国掌权,我还是认为毛变革中国的思想,牺牲太大,从理性上还是不能说服我”。

无论当时意气风发的萧子升,还是晚年流落乌拉圭的萧子升,他都以为自己并不比毛泽东学问差,在他眼里,中国革命怎么看起来怎么都不像是理性选择,更不用说是符合“帕累托最优”了。

萧子升说的,其实一点都不错。因为中国革命是精卫填海、夸父逐日,是愚公移山。但是,在现代留学生眼里,这些皆不过是浪漫主义的神话。

毛泽东在中共七大闭幕词里这样说过:

中国古代有个寓言,叫做“愚公移山”。说的是古代有一位老人,住在华北,名叫北山愚公。他的家门南面有两座大山挡住他家的出路,一座叫做太行山,一座叫做王屋山。愚公下决心率领他的儿子们要用锄头挖去这两座大山。有个老头子名叫智叟的看了发笑,说是你们这样干未免太愚蠢了,你们父子数人要挖掉这样两座大山是完全不可能的。

愚公回答说:我死了以后有我的儿子,儿子死了,又有孙子,子子孙孙是没有穷尽的。这两座山虽然很高,却是不会再增高了,挖一点就会少一点,为什么挖不平呢?

愚公批驳了智叟的错误思想,毫不动摇,每天挖山不止。这件事感动了上帝,他就派了两个神仙下凡,把两座山背走了。

现在也有两座压在中国人民头上的大山,一座叫做帝国主义,一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山。

我们一定要坚持下去,一定要不断地工作,我们也会感动上帝的。这个上帝不是别人,就是全中国的人民大众。全国人民大众一齐起来和我们一道挖这两座山,有什么挖不平呢?

这个闭幕词,就是中国人的“《圣经》”,我以为它比《共产党宣言》一点儿也不差,但是,今天的中国人把这篇文章介绍到国外时,标题却翻译成了“傻老头搬山”,令人啼笑皆非,外国人不懂,中国人自己也不懂。

我感觉,他们这样做,就是成心恶心中国革命。

有人说,毛泽东闹革命还行,但搞建设不行,他不能以革命的方式搞建设。

这些人的理由包括:你不能一上来就搞重工业、军事工业。军事工业,高投入低产出,如果不打仗,收益为零,你那么搞很蠢,不符合比较优势理论。

说这种话的人,根本不知道自己生活在什么样的世界里,鸦片战争一声炮响,西太后、李鸿章、蒋介石都想优先发展军事工业,只是没搞成,反而把自己搞得身败名裂而已。邓小平有言:有8000万吨钢,我什么都不怕。因为邓小平知道,你手里没家伙,人家就打你。

什么是上世纪30年代的“中国梦”?林语堂说:“只是希望国中有小小一片的不打仗、无苛税、换门牌不要钱,人民不必跑到租界便可以安居乐业的干净土”。

微观经济学,它的道理固然清楚明白——供给加需求,这就是全部。但是,它这不是简单明白,它这是简单幼稚。今天,美国说了,叙利亚人头上需要炸弹,于是炸弹的需求和供给就产生了,你叙利亚说我不需要炸弹,世界爱好和平的人们也一起嚷嚷说:炸弹根本不是真正的需求——但是,他们的话有用吗?

市场理论当然也是清楚明白的:管住货币,放开价格。但我看这也基本是废话。问题在于中国的货币在哪里?白银都被大清赔完了,民国的法币等于一张废纸,1949年,中国的货币就是解放区的小米。

西方经济学只知道资源短缺,从来不知道什么是资本极度短缺,马克思说,决定经济发展的不是市场,而是资本,这真是一针见血啊。

西方的资本是哪来的呢?马克思在《资本论》第一卷里的一篇《所谓资本的原始积累》中说,西方的资本,他们的“第一桶金”,都是通过打仗,通过掠夺世界抢来的,而剥削自己国内的劳动者,这根本就不是西方“大国崛起”的主要原因。

近代中国,始于被打(资本被人家抢跑了),终于被打(没有资本发展工业),按照主流经济学,军事工业是资本密集型,投入产出不合比例,因此,中国根本就搞不了——这就是所谓理性的结论。落后挨打,这就是中国的命运或宿命,换句话说:中国的近代命运,根本就是历史的“理性选择”。

新中国的“第一桶金”当然也是打出来的,但与西方列强不同,毛泽东不是选弱国打,而是选世界上最强的美国打。抗美援朝,毛泽东死了儿子,中国死了19万人,打出了中国在世界上的发言权,换来了苏联156项援助。

今天还是有人说,抗美援朝,这不是理性选择。是啊,但说这种混账话的人,怎么会理解一个伟大的父亲,为了中国人不再挨打,把自己的儿子送到美国人的燃烧弹下?

而且,你更不要忘记还有关键一条——这就是资本一定要对制度说话,而这也是现代世界的“公理”,苏联的投资当然也是资本,绝不因“社会主义阵营“而改变。于是,赫鲁晓夫方才说,中国搞不了空军、海军,还不如跟苏联一起搞算了。

如果放在今天,那些“理性人”也许就会屁颠屁颠地举手同意老大哥的建议,他们对赫鲁晓夫感激涕零还来不及呢。

毛泽东确实太不理性,他竟然回了这样一句:好吗!干脆中国都给你,我重回井冈山打游击去吧。

在今天的贤达们看来,白给的钱不要,你是给脸不要脸,还敢打投资方的脸,资本大势,浩浩荡荡,顺我者昌逆我者亡——毛泽东岂止是太不理性了?

今天的人们难以想象:当外资和对外援助在一夜之间撤走,导致一切在建工程全面停工,这对一个发展中国家意味着什么——她的命运必然是:银行破产、政府垮台、社会动乱。

而这,恰恰是中国在1958年所面对的局面。

但是,我们没有停工,我们没有垮台,在共和国的脚手架上,我们的人民挥汗如雨。我们回答说,有条件要上,没有条件,创造条件也要上!

当时的毛泽东在一篇文章中这样写到:河北省一个只有三条驴腿的互助组,农民们从山上背回了生产资料,支援了四面楚歌的新中国,让每个人感动得落泪,“穷棒子互助组”——这就是我们整个国家的形象——而中国的、人民的现代化,则由此开辟。

“三条驴腿”的故事:23户老贫农虽只拥有一头驴的三条驴腿所有权(另一条腿归中农所有)

什么叫“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”,什么叫“人民万岁”,什么叫“农民万岁”,什么叫“人是要有点精神的”?

用尼采的话来说,在精神面前,你们张口闭口的理性,不过就是一种市侩哲学而已。

我以为,世界上最好的关于中国的文章,并不见得就是中国人写的。比如说,关于长城的最好的文章——《当中国修建长城时》,就是捷克人卡夫卡写的。

我们的国歌里有一句:“把我们的血肉筑成我们新的长城”,而卡夫卡写这篇文章的时候,中国的国歌当然还没诞生。

它的开头从修长城的民工们说起,很轻松、很诙谐。

卡夫卡说:长城是分段修的,每二十人一小组,负责五百米,而那些垒墙的民工,他们起初想的只是一点工钱,他们只想赶紧完成自己负责的那五百米回家抱老婆孩子,对他们来说,修长城其实是一件完全扯淡的事情,这件异想天开的工程根本不会完成,而即使修成了也毫无意义,它根本不能阻挡高度机动性的游牧民族的铁骑。

那些民工们的视野只限于他们的家、他们的村庄和乡镇,由此构成的狭小而具体的社会关系,乃是他们得失忧乐的唯一源泉,由于视野有限,他们的忍耐度是有限的,如果超过了工时,他们要么逃跑,要么就会造反。

神马都是浮云——这就是千百年来中国人的哲学,因为他们时刻想回到自由自在的状态,因为他们希望成为一片浮云。

而“奇迹”却发生在他们交差回家的路上,史诗般的乐章就此开始。

卡夫卡这样写到:

在他们终于交差回家的路上,在旅途中,他们不时看到一段段竣工的城墙巍峨耸立,路经上司的驻地时,他们得到颁发的勋章,他们耳中听到的是新从内地涌来的筑墙大军的欢呼声,他们眼里看到的是为做手脚架而伐倒的森林,一座座不可逾越的石山被敲成了城砖,在各个圣地,他们还能听到虔诚的人们祈求工程竣工的歌声。

这一切都缓和了他们焦急的心情。他们终于知道:自己不是一个个微不足道的垒墙者,而是有一个共同的名字——“修筑长城的人”。

“修筑长城的人”所享有的声誉四处传诵,传遍天下。人们听他们讲述修长城时的虔诚敬意,沉默的普通老百姓对长城终将完工的信心,这一切又绷紧了他们的心弦。

在家乡过了一段平静的生活,他们变得更加健壮。于是,这一次,他们像永远怀着希望的孩子一样再次辞别了家乡,这一次,他们胸中再为民族大业尽力的欲望变得无法抑制。这一次,他们还没到时间就从家里出来,而这一次,半个村子的人一直把他们送出好远好远。

在每条路上都能看见一队队人,一面面角旗,一面面彩旗,在大路上,他们仿佛是第一次发现:自己的国家这么辽阔,这么富裕,这么美丽,这么可爱。每个农人都是兄弟,要为他们筑起一道屏障,为此他将用他的一切感激一辈子。

多么协调!多么一致!胸贴着胸,一种民间轮舞,血液不再被禁锢在可怜的体内循环之中,而是在无边无际的中国甜蜜地往复流淌。

其实,数位伟大的西方人曾经被称为、或者自称“中国人”,例如,康德曾被尼采称为“格尼斯堡的中国人”,而在这篇文章里,卡夫卡就自称是“中国人”,但我知道,卡夫卡心中的祖国——中国,却有着今天的人们难以理解的意义。

一个人,并不能因为只是生在中国、长在中国,就自然而然地成为了“中国人”。

实际上,那些只能看到眼前和现在的人,那些为了工钱应付公事的人,便不是卡夫卡所说的“中国人”,因为卡夫卡所说的中国人,其实有一个共同的、也是特殊的名字——修建长城的人。

我想起了另外一个版本的《当中国修建长城时》,那是美国学者裴宜理的名著《华北的叛乱者与革命者》,其中写到了新中国成立后的第一个大型水利工程——修淮河。这本书引用了在工地上劳动的睢县县长王凤梧的话:

你可以看到每个农民的思想一天天都在发生变化------他来到治河工地劳动,首先挣得了一些救济粮来养活自己,并把余下的一些送回家去养活家小。至少他会想到,他现在的劳动是为了自己在自己的土地上抗洪,或者说这些土地在土地改革以后成为了他自己的土地了。

他原本希望划出一片土地,自己将它开挖出来,并将土石运走,他甚至会把自己的劳动计算到每一个立方厘米。

现在,他终于发现集体工作更方便有利------正是他在治河工地上的亲身经历,使他渐渐地想到了他的存在而不是他自己那块地,想到他的区而不是他所在的村子,他会进一步想到他所在的县和地区,最终他就有了中国的概念——因此,你看到,我们不仅在改变自然,而且我们也在改变自己的思想。

这两篇著作,写作的时间相隔遥远,但是,它们思考的却是同一个问题:什么是“中国人”,什么是“修建长城的人”,什么是“民族精神”。

卡夫卡所说的“中国人”、“修建长城的人”,就是能够从人类整体利益的角度去思考和行动的人,正是从这样的角度出发,他们方才能够为整体、为未来做出巨大的牺牲,并心甘情愿地付出沉重代价。

正是在挥汗如雨的共同劳动和牺牲中,他们发现了历史,发现了自己,发现了“中国”、发现了“中国人”,发现了“精神”。

而他们的牺牲与代价,就是这样凝成了“中国”、造成了人类和中国历史、造成了人间奇迹,形成了中华民族的伟大民族精神。

今天的人们常说,毛泽东时代的人很傻,很愚昧,但我认为:真正的问题并不在今天的人很滑、很黑还很自以为聪明。因为真正的问题在于:究竟是把债务和牺牲留给自己,把收益和红利留给人类和民族的未来,还是把享受留给自己和当下,而把债务和欠账留给人类和民族的未来。

我认为这是很大的区别,甚至是根本的区别,我认为正是这种区别,把毛泽东和毛泽东时代,与人类历史上的其他的时代区分开来。

二十年前,在普林斯顿大学访问时,我惊讶地得知:该校的科学家们正在做一个有趣的实验,他们希望借此解决的问题是——美国人民为什么会把信用卡透支和负债看得如此无足轻重,借债消费和透支未来,为什么会在美国成为时尚。

科学家们通过对人类大脑进行扫描发现:人类的认知行为是由大脑中两个部分之间的对抗决定的,其中一部分是大脑前额皮层,这一部分负责解决抽象和复杂问题,大脑的这一部分明白:今天的疯狂消费会导致一个月之后的高额成本,同时也知道:今天的忍耐和付出对于未来是有意义的。