几乎所有的文明国家里,都会有对言论自由的宪法保护。可是我们也都知道,“言论自由”这四个字听上去很有力量,但它可能完全没有力量。言论自由是一个文明社会当中公民的基本权利,可是我们也都知道,自由不是绝对的,自由有边界。自由是一个社会当中重要的价值,可是它一定不是唯一的价值,我们一直要为自由划定边界,在不同的价值当中去做出取舍与衡量。美国标榜自己是一个自由的国度,它是以自由女神的形象作为这个国家最显著的标识之一的,可是关于言论自由,它也走过起起伏伏、大起大落的一条路。一代一代的大法官,随着时代的流转,不停地重新划定言论自由的边界,也不停地尝试为这个社会衡量不同价值。有一本关于美国言论自由、新闻自由案例的书,叫做《批评官员的尺度》(Make No Law)。它的封面上有几句非常有趣又写得非常好的话——第一句是大家都已经很熟悉的,“若批评不自由,则赞美无意义”。而另一段则是北京大学出版社出版的这本书腰封上的一段话。它说,“没有什么能比这起案件更有利于促进整个国家的思想交流——官员读,虚心面对民众批评,莫倚公权压民;媒体读,客观报道新闻事件,不凭想象为真相;百姓读,理性开展公共讨论,勿因激愤酿暴力”。这真的是一种很重要的提醒。这本书讨论的是美国联邦法律之下所保障的言论自由,这种权利的边界到底在哪里。来源 |《像律师一样思考》

(文字经删节整理)

在美国,对言论自由的保护,来自美国《宪法》第一修正案。有一点奇怪的是,它虽然是第一修正案,显得非常重要,可是毕竟出现在修正案里,而没有出现在美国《宪法》本身。我们知道,美国《宪法》断断续续经过很多的修修补补,有27条修正案,可是它的前十条修正案是一个组合,我们通常把它称作《权利法案》。它是在宪法通过之时,就伴随宪法一起通过的一个非常重要的补充。这十条修正案里包含了一些我们今天非常熟悉的对于普通人权利的重要保护,包括言论自由、出版自由、宗教信仰自由,在美国还包括陪审团的权利,人不需要自证其罪的权利。它是对个人基本权利的一系列保护。可是为什么这一套基本权利的保护,竟然一开始并没有出现在美国的《宪法》之中呢?其实联邦党人或是最早起草宪法的这一群人,是有自己的考量的。因为他们非常害怕如果单列出来一些需要宪法去特殊保护的权利,是在传递一种信号,即——只有这些权利是需要得到法律保护的。一个社会如果要保护一个人的基本权利,它由此列出了一二三四五条,那没有列出来的那些权利,是否就意味着不受法律的保护呢?是否就意味着法律假设那些权利没那么重要?他们觉得这种假设、这种推论,是非常可怕的。基本上,在那个年代的联邦党人的心中,一个人的权利应该是完整的,而相对的,政府的权力应该非常小且受到严格限制。不过,后来漫长的历史和种种事实都向我们证明,这套《权利法案》有它非常重要的价值。在被法官们不停解读的过程当中,涵盖了很多当年制宪那一代人所想象不到的新的情境。与此同时,那个年代这些参与制宪的代表或是美国的普通民众,比较担心的事情是联邦政府会过于强大集权,从而拿走州的权利。联邦的权力和州的权力到底应该怎么样划分,也是美国法律界一个非常重要的主题。后来的历史证明,有一部联邦宪法去保护每个州每个人的基本权利,其实非常重要。就像我们会在《批评官员的尺度》这本书里读到,例如《纽约时报》诉警察局长沙利文案(New York Times Co. v. Sullivan),当很多州形成一种带有偏见的地域文化,或者对于个人的权利没有做到充分保护的时候,正是因为有联邦宪法的保护,才能让很多案子得以到达美国联邦最高法院,也才得以形成能够施行于整个美国的判例,成为这个国家法律的一部分。《纽约时报》诉沙利文案,被视作保障“新闻自由”的关键判决

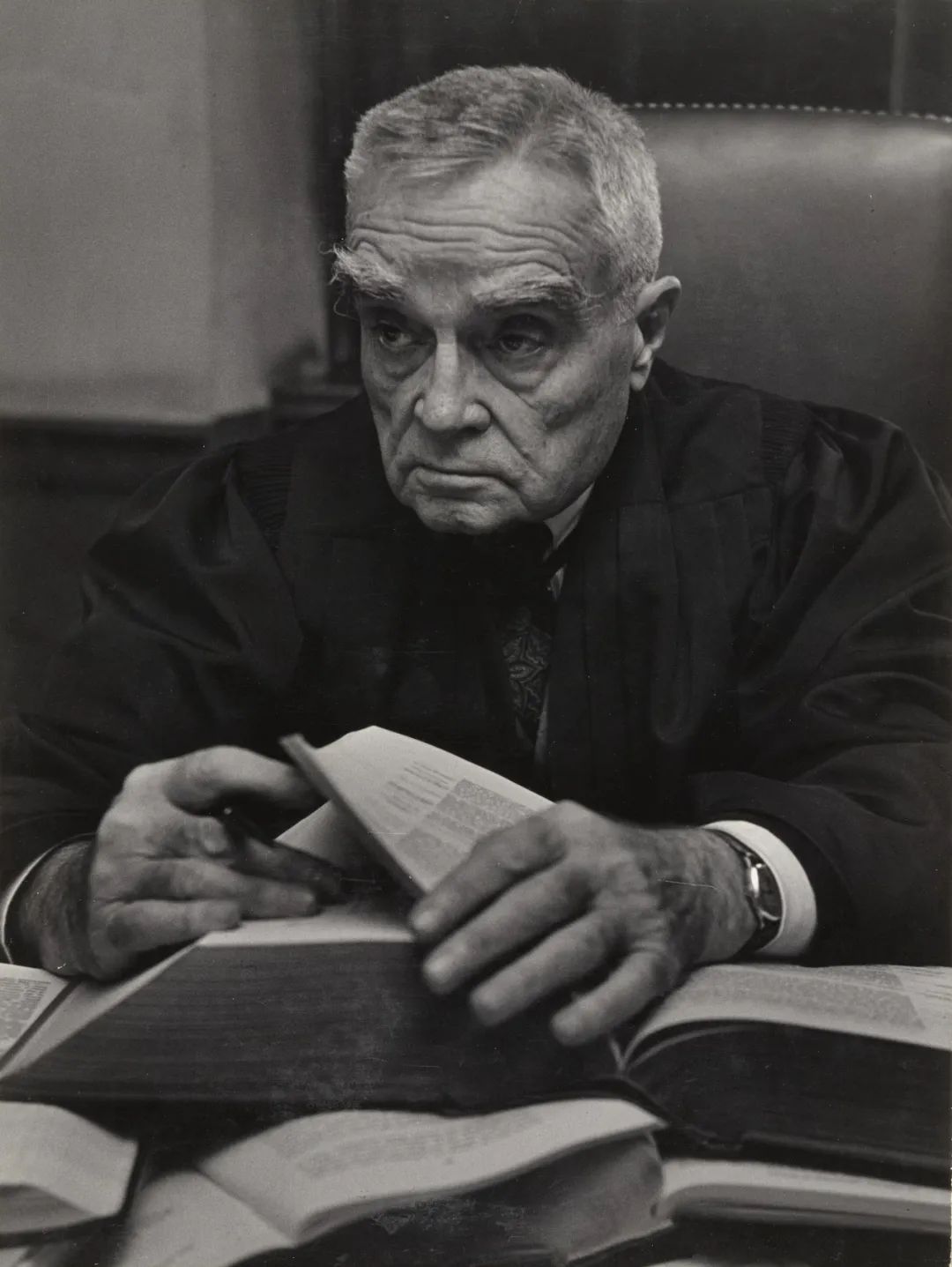

美国沿袭英国的传统,是一个判例法的社会。所以曾任美国最高法院大法官的小奥利弗·温德尔·霍姆斯(Oliver Wendell Holmes, Jr.)说过,在美利坚社会,法律的生命并非逻辑,而是经验。虽然出版自由在第一修正案中得到非常明确的保护,出版和言论自由两者都有提到,但在经验系统里,那个年代的人最初理解什么叫做“出版自由”的时候,他们脑海中的假想敌其实是英国历史上一个臭名昭著的制度,即“出版许可制”。1538年英王亨利八世下令,任何出版物复印之前都必须获得皇家审查官的许可。这原本是一个经济上的垄断,但也是控制言论的一条途径。所以言论自由这个概念最初被提出来,并被写进《权利法案》的时候,大家反对的其实是出版审查制度。1859年英国哲学家约翰·斯图亚特·密尔出版了一本经典的政治哲学论述,叫做《论自由》(On Liberty)。这本书可以视作是“言论自由”这个概念的价值,最早也最经典的论述之一。《批评官员的尺度》这本书也引述了《论自由》当中的一个经典段落:“那些被迫噤声者言说的可能是真理,否认这一点,意味着我们假设自己永远正确。其次,就算那些噤声之语存在错谬,但也可能,而且通常是包含部分真理。任何普遍意见,又或主流观点都不可能囊括全部真理,只有让各种观点彼此辩驳印证,真理才会越辩越明”。这一段论述,后来多次出现在美国大法官们的判决文书当中。在美国,言论自由,我们说它走过起起落落,很坎坷的一段日子。“《纽约时报》诉沙利文案”中为《纽约时报》进行辩护的律师,向美国的最高法院提起申诉,其中就引述了一段古老往事:1798年,美国国会通过了一部在美国历史上臭名昭著,美国人一提起来就觉得非常羞耻的法律,《防治煽动法》。当然今天回看,我们能比较清楚地意识到,这部法律有它自己的时代背景。一是那个年代的法国大革命让美国人一度非常恐惧。法国大革命所造成的社会动乱、长时间的暴力,让美国大众非常恐惧类似的事情会在美国社会里发生。而同时,《防治煽动法》又是一个党争的产物,美国的两党政治在它最初形成的日子里,曾带着非常多强烈的私人恩怨,带着政党政治最初的一些丑陋面貌。《防治煽动法》里规定,撰写、印刷、发表或出版任何针对联邦政府、国会或总统的不实诽谤和污蔑之词,意图损害政府、国会、总统声誉,煽动良民仇视、对抗政府者,最高将被判处两年徒刑。那个年代这条法律本身就非常糟糕了,因为它惩罚以不实、诽谤和污蔑之词批评政府的人,但实际上当时联邦党人的法官在审理案件的时候,要求被告必须举证,证明自己发表的言论完全属实。这跟我们后来在阿拉巴马州的地方法院里所看到的,对于诽谤的要求是一样的:只要你发表侮辱中伤政府的言论,政府诉你不需要证明你的言论确实是诽谤、造谣、不实之词,而是反过来,发言者需要证明自己发表的言论句句属实。乍听起来,这两个论证方式似乎没有多大差别,原告去证明发言者说的话是假的,和反过来发言者作为被告,自己去证明“我”所说的每一句话都是属实的、正确的,能有多大差别呢?差别其实很大。首先,发言者作为被告,若想要去证明自己的每一句话都是真实的,难度其实很大,意味着要在说话之前就查清楚每一个事实细节。反过来,如果是原告去证明,被告说了假话或者造谣了,故意散布不真实的信息,这在逻辑上才是更合理的过程。因为是原告首先能看到被告确实说了假话,散布了不实的消息,才有起诉被告的合理性。可是如果把举证责任全部放到被告头上之后,无疑会对被告形成一种巨大的压力。任何人在这个“防治煽动法”之下,如果想要批评政府,或者是在阿拉巴马州的“诽谤法”之下,想要去批评某个个人,就必须变得非常谨慎,因为个人就有责任去举证自己说的每一句话都是真实的,基本上人就很难再说话了。如果一个人在说话之前,先得仔细想一想“我说的每一个字都完全挑不出毛病吗”,“我有没有办法证明我说的这些批评全都是事实真相的呢”,它会导致什么样的情况出现?它所形成的,一来是一种论证责任的分配,即在审判的过程当中,看谁的负担更大;但更重要的影响是,它无形中形成了一种个人的压力,最终变成一种自我审查。直至后来杰斐逊成为下一任美国总统,他赦免了所有因《防治煽动法》而入狱的人,《防治煽动法》很快就被掩埋在了历史之中,不再被人提起。直到《纽约时报》诉沙利文案的出现,再一次让人们重温了这一段美国人看来很耻辱的历史。过了100年以后,美国加入第一次世界大战的时候,美国国会又通过了一部法律,叫做《防治间谍法》。它规定在美国处于战时状态之时,诱使或试图诱使海陆官兵抗命不忠的、蓄意妨碍政府征兵的行为,都将被视为犯罪。于是,有一本发表反战言论的杂志就被告上了法庭,起诉它攻击了政府的参战决定。这个案子最初被打到联邦地区法院的时候,它的主审法官是勒恩德·汉德(Learned Hand)。这是后来一位成为最高法院大法官的人物,也是美国的法治历史上非常重要的一位法官。但当时的他还只是一个地区法院的法官,也就是初审法院的法官。他在初审之中站在了杂志的这一边,因为他是最初一个把言论自由的边界解释得非常宽广的人。在他的判词当中,第一次阐释了言论自由和出版自由的意义。他反对“言论只要有不良倾向即可治罪”的传统立场,认为只有言论直接引发违法行为时,才应予以制裁。以反战杂志的案子为例,不能仅仅因为它的言论“好像”会有不良影响,让读到这篇文章的某一些人不愿意参与政府征兵,因此有妨碍政府征兵的这种不良影响,就从法律视角判定这种言论应该被治罪。而是必须证明,这个言论直接导致了某些人的不参军,某些人从军队退出的事实,或者是直接引发了违法行为。不过,这里的重点还是在规定论证责任。而更多的人认为,汉德法官在判例当中更重要的贡献,是将有敌意的批评也列入言论自由的范畴,并将之视为民主社会中权力的最终根源。这个转变非常带有根本性,因为起初法律虽然保护言论自由,但是言论自由是个人的一种权利,可是这种个人权利需要为其它的很多社会利益做出让步和牺牲。可是在这个案子,这位非常年轻的初审法官在一篇一般来说没有人会读到的初审法院作出的判决当中,把言论自由本身当作一种社会利益。他认为,一个社会能够拥有言论自由,本身就是一种社会利益的表现,而不仅仅是每个人的个人权利。因为这些言论能够自由地发表,有的时候会改变社会之中许多人的命运。但有些不幸的是,汉德法官因为那个时候位卑言轻,他的判例很快地就被上诉法院驳回了,他的判例也并未能成为法律的一部分。可是他说出的这些话,和他本人秉持着这些观念在做法官、做上诉法院法官,最后做到最高法院大法官的过程中,不知不觉地带来了改变。

汉德法官

过了一两年之后,《防治间谍法》相关的案例慢慢地上诉到了美国的最高法院。当时最高法院的大法官霍姆斯,也是一位美国法治史上非常重要的大法官。霍姆斯法官,我们在《批评官员的尺度》这本书里会很多次地提到,我们会看到他本人的观念随着时代也在变化。他本人领先于这个法庭做出改变,最后又见证了这个法庭本身的改变。在1919年的那个年代,霍姆斯的观点还是,判断言论自由有没有过界、判断一个言论是否构成违法行为,关键在于当事人的言辞是否在特定情形下有可能带来一种“明显而即刻”(clear and present danger)的危险。霍姆斯法官在那个年代,他的思想、他所提出的标准,是一个影响深远的标准,后来各种各样的讨论都是从他提出的这两个单词——“clear and present”开始的,而后不停换词,逐步完成了标准的改变。但当时霍姆斯提出了一种看待事物的方式,他认为,一个言论是否应该受到法律的禁止,不是一刀切地说某种类型的言论不行,而应该把它放在客观的环境里去看,这个言论会造成什么样的客观影响。他说,即使我们对言论自由施以最周严的保护,也不保护一个在剧院内谎称火警并引起恐慌的人。不过他发表这些观点,是在审理《防治间谍法》相关的判例之中。当时就有人批评《防治间谍法》惩治的言论自由,禁止的某一些言论,通常是我们所说的“政治言论”,比如反战的言论,比如反对政府的某一些具体做法的言论,统称为政治言论。有人说,用剧场失火这样的例子去让人们意识到,法律并不保护所有的“言论自由”,由此以它来限制政治言论是一个不恰当的类比。因为在这个标准之下,其实是事实的寻找者,就是陪审团,他们要来认定一个言论有没有造成“明显而即刻的危险”,他们要以此来判断一个政治言论,是不是就像一个在剧院里面谎称有火警的人一样,应该受到限制?可是政治言论的判断并不像一个人在剧场里面谎报火警,这种明显会带来危险的谎言。政治言论的判断,是受到一个时代的情绪、氛围、文化,以及各种各样因素的影响的。所以很多人认为,在这种标准之下,把裁判权交给陪审团,不再可能保护言论自由。“如果一种言论是否合法完全取决于陪审团对动机、倾向、可能影响的随机臆测,言论自由只会是随时可能被收回的礼物。”这段话是恩斯特·弗罗因德教授最初在一本叫做《新共和》的杂志上发表的文章,这段话也常常被后人引述。很多人用来挑战陪审团这种制度。如果一个法律的标准定得过于模糊,要求陪审团(他们也是普通人)去就事实作出判断,可是这个事实判断的本身就是一种可能带有情绪的言论。如果法律要求生活在这个时代情绪之下的人去做出这样的判断,它的结果几乎是无法预测的。是否违法是由陪审团对言论可能造成的影响的推测,而这种推测是带有巨大的随机性,以及随时可能被舆论环境所左右和影响的。这就是那个年代的人,对于霍姆斯法官最初提出的这一套标准的抗议。不久之后,霍姆斯法官就对这个标准进行了第一次修改。1919年,最高法院又审理了一起著名的“艾布拉姆斯诉合众国案” (Abrams v. United States)。这个案件里的被告不是反对美国参加一战的美国公民了,也不是反对征兵的美国公民了,而是几个沙俄难民,他们是社会主义者或无政府主义者。他们印发了一些匿名传单,谴责威尔逊武装干涉俄国的“十月革命”,结果他们被以“违背《防治间谍法》”告上了法庭。这个案子打到最高法院之后,当时的最高法院判处他们有罪,因为他们认为印发传单的这个行为已经干扰了对德作战,所以它完全符合《防治间谍法》。这个时候的霍姆斯大法官,却发表了一份异议意见,在这份异议意见当中他非常巧妙地改写了几个词。还记得吗,他之前使用的词是“一个言论是否会引发明显而即刻的危害(clear and present danger)”,“明显而即刻”,但在这篇异议意见里,他改成了“明显而迫在眉睫的危险”,“present”一词变成了“imminent”——马上就会发生的,而不是当下的。并且他还说,“导致或意图导致明显而迫在眉睫的危险,并可能引发刻不容缓的实质危害”,他又加了一个词叫“forthwith”(刻不容缓),感觉是“imminent”这个词的同义重复,但是一层一层叠加,其实是显示出他在重新审视自己原先的那套标准。霍姆斯法官这篇异议意见,它不是法律本身。异议意见通常只是这个法官的不满情绪、不同看法,或自由意见的一种表达。可是霍姆斯大法官的这篇反对意见,由于写得太好了,反而超越了它的价值,超越了这个案件中主流意见的那篇判决,成为了一篇经典。他在这篇反对意见当中非常无情冷漠地嘲讽了这个无政府主义者。他说,“这些信仰无知浅陋,但他们却对之坚定不移”。其实他想说的是,尽管这些信仰是无知浅陋的,但“我找不到质疑它们的理由,我没有办法质疑他们的信仰”。他在这篇异议意见当中继续说,他虽然无情地嘲讽,认为这些人相信的东西是非常可笑的,但是达至心中至善的最好方式是不同思想的自由交流。也就是说,如果我们想确定一种思想是否是真理,就应当让它在思想市场的竞争中接受检验。“思想市场的竞争”,这成为言论自由在后来的发展历史当中一个非常重要的概念。真理是越辩越明的,就像我们一开始念的约翰·密尔的那段话,霍姆斯用了一种更加生动形象的方式把它表达出来。思想碰撞是一个市场,大家都在这个市场当中竞争,有的思想最终会被人们追捧,会被人们买走。在这些竞争之中,我们找到了真相,找到了真理。这篇异议意见被认为是美国最高法院承认言论自由,是美国宪法的基础价值的开始,它第一次把密尔对于言论自由价值的哲学论述转化成了一种法律原则。此后,霍姆斯法官就开始变了,他和最高法院当中的另外一位大法官布兰代斯大法官(Louis Dembitz Brandeis)是美国历史上的第一位犹太人的大法官,两个人开始联手推进言论自由。霍姆斯大法官和布兰代斯大法官作为那个年代,提倡在言论自由的边界上继续往前走的少数派,他们其实也做不了什么,他们俩手中唯一的武器就是手中的笔。在接下来很多年的时间里,他们写了一篇又一篇非常优美且掷地有声的反对意见,尽管他们始终没有成为主流。可是这些反对意见当中,提出了一些很有名的金句,启发了更多人的思考,慢慢地也改变了整个法律学界的思考。后来,当更多的自由派法官加入最高法院之后,他们才逐渐拥有真正的变革力量。包括霍姆斯法官在“吉特洛诉纽约州案”(Gitlow v. New York)中,吉特洛此人因协助共产党人印发声明而被指控煽动民众。

霍姆斯大法官说,“有人说这个声明不仅宣扬某种理论,更是一种煽动行为。但其实任何思想都有煽动性,总想得到他人的认同”。又比如在“惠特尼诉加州案”(Whitney v. California)当中,布兰代斯大法官第一次在他的反对意见当中,问了霍姆斯大法官提出的那些标准到底是什么意思,无论是“明显而即刻”的,还是“明显而迫在眉睫”的,最高法院都没有真正定义过,到底有多“明显”才是“明显”,有多“即刻”才是“即刻”。他说,如果想就这些问题得出一个合乎情理的结论,我们就必须慎重思考。同时他还提出一个观点,认为法律不应轻易禁止不同的有关社会政治经济言论,这是由于建国先贤们相信公众讨论中蕴含的理性力量。这与霍姆斯法官在之前的判例中说的那一句“思想市场的自由竞争”,其实一脉相承。我们相信市场有一种理性的力量,不至于让价格失控。我们也相信思想市场不至于在讨论当中只会阐发出极端的不实谣言,或者极端煽动性的思想。我们相信讨论当中蕴含着理性的力量,只要开放人们去自由地讨论,就会得出合乎理性的讨论结果。他说,“如果有足够的时间,应当让人们借助讨论揭示谬误,通过教育去除邪念,靠更多言论矫正意义,而非强制他人噤声沉默。只有在特别紧急的情形下才可对言论施以限制”。接下来,霍姆斯法官又在“美国诉施维默案”(United States v. Schwimmer)的反对意见当中写到,“思想自由不仅属于那些我们所赞同的思想,也包括我们深恶痛绝的思想之自由”。基本上就是“我坚决反对你的观点,但是我誓死捍卫你说话的权利”的一种更优美的表述。布兰代斯大法官和霍姆斯大法官所有的这些争取,一直要到17年后,美国最高法院才终于推翻施维默案的判决。他们所写下的这些异议意见,也要等到10多年后才真正成为法律的一部分。可是经典永流传,他们虽然是少数派,他们观点的发表虽然完全没有办法改变现实,但是他们选择了发表自己的反对意见,这仿佛也是一种对于言论自由的坚持。而他们的这些意见最终也被更多的人认可,被整个法律学界所认可,被更多的法官认可,从此成为了法律的一部分。《批评官员的尺度》这本书的最后,作者也有一些心怀忧虑的地方。他发现经过了那个60年代的狂欢的日子,自由派大行其道的日子,其实后来的最高法院又走了一些回头路。言论自由走过的这些历史,再一次印证了一些很简单的事情,即“法律是人的选择”。法律规则的一系列改变跟成功,常常是某一些具体的个人所做的具体的选择。可是这些选择是可以走回头路的,这些选择的背后可能是时代精神的改变,是社会氛围、文化传统的改变。有的时代氛围可以裹挟法律,然而最后只有民意、只有文化,才是守住法治最后的那条底线。

*本期内容摘选自看理想App节目《正义与现实:像律师一样思考》,内容有大量删减。《批评官员的尺度》一书中所提及的美国法律史上著名的「《纽约时报》诉沙利文案」,节目中也进行了更加全面的叙述和思考。完整观点和讲述请移步至相关节目收听。

配图:《华盛顿邮报》

编辑:猫爷

转载:请微信后台回复“转载”

商业合作或投稿:[email protected]