正文

跨文化性(Transculturality)是20世纪中国山水画最鲜明的特征之一。在西化浪潮席卷现代中国之时,山水画艺术已是中国艺术的主流,延绵近千年。在不断变化的全球环境中,中国的山水画家,尤其是那些以传统民族画风创作的画家,他们无论是在市场还是学术方面都走在振兴伟大传统的最前列。作为参照,不断走向多元的西方文化不仅促进了各种艺术风格的创新,而且还激励了学术探索和追求,以寻找视觉艺术的跨文化基点。在西方收藏、展览和阐述的中国山水画与西方现代艺术的兴起不谋而合,其交汇融和都影响了今天全球艺术史的形塑。这种互惠关系孕育了一种跨文化的对话——让我们以新的角度来关注20世纪国画山水

[1]

。

在这项研究中,我们将主要考查20世纪中国绘画的西渐,了解它如何融入西方社会和展开文化对话,以及它怎样从萌芽状态走向全球化的历史过程。这项黄宾虹(图1)的个案研究,并非泛泛之论,而是对这一重要却鲜为人知的实例进行反思。黄宾虹以鉴赏家、画商、媒体人、教员、作家、评论家以及最重要的山水画家的身份为世人所知

[2]

。他从20世纪上半叶的中西文化交流中受益,并为之做出了卓越的贡献。他以现代中国知识分子新的心态,来实现一个互惠的世界性对话。黄氏在振兴中国山水艺术方面的远见和毅力为其赢得了市场和学术界的高度赞誉。在英国学者迈克尔·苏立文(Michael Sullivan,1916-2013)于1959年出版的《20世纪中国艺术》(Chinese Art in the Twentieth Century)一书中,黄氏的山水画被用作该领域的第一本英语专著的扉页彩图(图2),从而突显了古老艺术传统中一个新的里程碑。这位看似传统的中国山水画家将在国际艺术舞台上发挥特殊的作用,他努力地把中国画带入西方人的视野,并对欧洲现代主义所体现的激剧变化持开放态度,成为20世纪中国山水画西渐历程中的关键例证。

图1 黄宾虹在北京故宫博物院,1938年。左起:于非闇,

张大千,黄宾虹,福开森,钱桐,周肇祥,徐世昌,江朝宗

图2 黄宾虹《拟笔山水》,1952年,百虹楼旧藏,

[英]苏立文《20世纪中国艺术》1959年扉页彩图

1900年是全球的中国古画市场出现的一个转折点。在此之前,西方人主要关注的是中国器物,而对中国绘画知之甚少。17世纪初,耶稣会传教士来华,他们对晚明山水画的惊讶和保留的反应是不难理解的

[3]

。在中国山水画主导中国视觉艺术几个世纪之后,其所特有的书法特质、“移动透视”(shifting perspective)以及人与自然的和谐关系吸引了西方人的注意。查尔斯·兰姆(Charles Lamb,1775-1834)的1823年的名篇《中国瓷器》(Old China),将西方人对陶瓷器皿上这类陌生的山水意象定义为“一个前透视的世界”(a world before perspective)

[4]

。直到20世纪初,当西方对这种“异国情调”的艺术重新产生兴趣时,对它的看法才有所改变。在上海,原籍广东顺德的文化实业家邓实观察到,“西人之爱购中国旧画,自近二三年始。盖始庚子之役,内库所藏唐宋元真迹,流落海外,西人尽置之巴黎、柏林、伦敦各博物馆中,以供众览”

[5]

。

邓实的观察强调了他和许多中国知识分子所面临的两难境地

[6]

。一方面,他们对众多国宝流散到域外深感不安。他们创办的社团或实业,如“国学保存会”和“神州国光社”等名称就表达了他们对此问题的极大关注,他们的各种著述和出版物也是如此。这些文化实业的一个核心人物是来自安徽歙县的山水画家黄宾虹。黄宾虹于1909年来到上海,并利用这些新的可能性。他和邓实共事,合作编辑了弘扬民族主义的出版物

[7]

。他们先后编纂了《美术丛书》等重要的丛书

[8]

。同时,新兴的全球市场为民族主义者提供了从商业和学术方面去保护和宣传中国文化传统的新机会。黄宾虹在留美学预备学堂任教期间

[9]

,在近期和长远的规划中,开始为他的艺术和古玩生意建立一个网络。辛亥革命后,黄氏在美租界经营一家名为“宙合斋”的古董店,吸引了世界各地的客户。在他写给南社社长柳亚子的公开信中,黄氏宣传了他的新文化事业,并论及他与“一二欧友”结为朋友和以研究古董为乐,描述了他孤独却充实的日常生活

[10]

。

在此社会巨变之中,黄宾虹于1912年4月在上海成立了贞社(随后在广州成立了一个分会,其中包括外国成员)。值得注意的是,该社团通过在各种大众媒体上刊登广告而受到欢迎,如1912-1913年由广东革命政府赞助的《真相画报》就在国内外成功地发行

[11]

。

西方人接触现代和当代山水国画大约是在1900年国际市场初步形成后10年出现的。来自于国际大都市的上海艺术市场的国内和国际客户,对中国艺术品收藏产生新兴趣。近代以前,中国绘画的国内市场便有着悠久的历史。从17世纪开始,文人画家就公开出售他们的艺术作品作为谋生手段,如来自黄宾虹家乡歙县的郑旼(1633-1683,图3),在《拜经斋日记》中记录了他受人委托创作的书画作品

[12]

。1909年,黄宾虹移居沪滨,邓实为他代定了绘画金石润例,刊于《国粹学报》

[13]

。邓实在为黄宾虹的山水画八开册页所作的题跋中称赞道:“渐江为云林嫡派,开新安一派。其后萧尺木、郑遗甦相继而出,新安一宗遂夺娄东之席。朴存其后起者,视诸先辈,几有出蓝之妙也。”

[14]

通过邓实的延誉,收藏家可以欣赏到一本展示新安画派典型面貌的画册,而黄宾虹的风格正是来源于此。

图3a [清]郑旼《黄山八景》图册 纸本墨笔 24.1×14cm

1681年

美国纽约大都会艺术博物馆藏

同样,黄宾虹与外国艺术收藏家交往时,通过展示他对古代大师风格的深入研究,给人留下深刻的印象,而德国科隆远东古物博物馆的一件藏品即为范例。黄氏在一幅可能于1917年之前为德国收藏家谛部(Clemens Du Bois-Reymond,1856-1925)博士伉俪制作的山水挂轴中

[15]

,特意采用12世纪李唐的画风,并在落款中交代了他们的关系:“谛部博士偕其夫人笃好中华古名画,储藏甚富,尤多精品。余曾一一获观,自夸眼福。近属余为作画,因拟古以奉焉。”(图4)通过黄氏对南宋画风格的示范性诠释,他受到了上海外国收藏家圈子的重视。尤其是在国际范围内,他身为中国山水画家和鉴赏家的声誉得到了认可。

图4 黄宾虹 《拟古山水》 绢本设色 87.5×51.5cm 1910年代

与他的广东友人的商业智慧一样,黄宾虹接触国内外客户的开放心态也与他出身徽商的家庭背景有关,因为他们以商业道德和商业网络而闻名。在他的职业生涯中,他与广东人在大众媒体宣传自己的山水作品之事上有良好的合作。在庆贺《神州日报》创办5周年的英文宣传活动中

[16]

,刊载有黄氏的《泰岱图》,并附有英文说明(图5)。它的风格与《真相画报》中发表的两本册页相比是传统的(图6)。与那些自称创造了新国画或“折衷派”(图7)的广东革命画家不同,黄氏在画坛上建立了自己的声誉——他是一位博学的文人山水画家。

图5 黄宾虹 《泰岱图》 《神州日报》1914年5月15日

图6 黄宾虹 《焦山北岸》册页 金笺水墨 13.3×18.4cm

图7 高剑父 《火烧阿房宫》 绢本设色 39×27.5cm

黄宾虹与广东人(尤其是那些金石学家)的友谊大大拓宽了他与外国人的联系。例如,英国文化协会上海分会的工作人员威廉·弗莱彻(William J. B. Fletcher,1879-1933)

[17]

,他是黄宾虹的广东友人蔡守的姻亲

[18]

。他用英文写的关于苏曼殊(1884-1918)山水画的诗表明了西方对当代国画的认识

[19]

。

在黄宾虹与吴衡之(英文名:H. C. Wofle)和史德匿(E. A. Strehlneek,1870-1948?)等人合作编纂的第一本中英双语刊行的彩印《中华名画:史德匿藏品影本》(Chinese Pictorial Art: E. A. Strehlneek Collection,以下简称《影本》,图8)于1914年7月出版时,这样一个充满活力和不断拓展的实业网络变得更加重要

[20]

。吴衡之来自广东香山,是上海务商中学校长,黄宾虹曾担任该校的校董

[21]

。吴衡之还因为在上海的外国租界的艺术和古董界担任翻译和中间人而闻名。由于黄宾虹似乎不懂英语,可能是通过这位吴衡之,黄宾虹才得以成为了来自拉脱维亚的欧洲商人史德匿的“良友”

[22]

。在英译黄氏所撰的《影本》序言时,吴氏将他的身份定为“鉴赏家”。由于黄氏在鉴赏方面的专长,史德匿自然收藏了为数可观的山水画,尽管他的《影本》不包括现代和当代作品。在《影本》的弁言中,史德匿强调了国画山水的非凡成就,并将其与约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)和约翰·罗斯金(John Ruskin, 1819-1900)所推崇的那些西方艺术体现的最高品质相提并论

[23]

。

图8 《中华名画——史德匿藏品影本》黄宾虹序手迹 1914年

瑞典的收藏家克拉斯·法赫拉乌斯 (Klas Fåhraeus, 1863-1944,图9)与史德匿和其他在上海的外国收藏家也产生回响

[24]

,他私下购买史德匿第一批藏品,并撰文高度赞美了中国山水画

[25]

。

这种对国画山水的浪漫态度鼓励了黄宾虹和他的中国同事们

[26]

。《神州日报》发表题为《中国美术之西流——观<中华名画——史德匿藏品影本>》的社论(署名“圆照”),热情洋溢地预言,史德匿在黄朴存和吴衡之的协助下,向西方输出中国艺术,“将使西方画系中开一新纪元”

[27]

。对于黄氏担任专栏作家的《神州日报》来说,这一自信的说法表明了它在实现与广东和外国伙伴在商业交易的成功之后,《影本》在《神州日报》和上海的其他主要中文报纸上被誉为“二十世纪新发明”。

(Hanna Hirsch-Pauli,1864-1940)

《法赫拉斯肖像》 油画 55×43cm 1904年 私人藏

《影本》是一本具有划时代意义的出版物,因为它激励了一位美国作家将现代中国绘画带到海外。1915年,皇家亚洲文会华北分会(the North China Branch of the Royal Asiatic Society)的荣誉图书馆员爱诗客(一名艾士高,Florence Ayscough,1878-1942,图10)在把史德匿《影本》的部分中文文献翻译成英文的基础上,编撰了《中国古今名人图画录》(Catalogue of Ancient and Modern Chinese Paintings)。该图录的收录内容以浙江省刘松甫先生的收藏为基础

[28]

,于1915年送到旧金山参加巴拿马太平洋国际博览会

[29]

。该收藏在历史上是前所未有的,以19世纪末海派艺术家为主,也包括当代画家的作品

[30]

。这次活动的意义不仅在于为美国公众展出了这些画作,还在于激发了西方人对中国现代绘画的认识

[31]

。

图10 [美]爱诗客致唐熊信 1919年4月15日

当吴衡之于1919年编辑吴杏芬女士所绘的《中华名胜图说》(The Eighteen Famous Chinese Landscapes painted by Madame Wu Hsing-fen)时,黄宾虹也为吴杏芬这位现代中国出色的女画家的图录写了序文

[32]

。该图录收录了吴衡之的介绍,包括黄氏在内的几篇序言,以及身为上海协约战事赈济会(Allied War Relief Association of Shanghai)名誉秘书艾士高(即爱诗客)的来函。这一次,我们将注意到在上海的西方人开始以赈助善事的方式来了解和赞助中国当代山水画。

在给吴杏芬之子唐熊(也是一名画家)的信函中

[33]

,爱诗客提供了这一值得注意的事件的上下文:“顷接美国妇女会交来捐赠西比利亚战事赈款洋一千三百元。此乃出自太夫人慈祥慷慨绘赠画幅所售之资。谨将一半送助美国红十字会,一半送助法、意展事赈济会。俾两会均得运行裕如也。此次茶会(The Dansant)成绩之优与各会感激之情,均烦转达,并贺太夫人以此佳作,托红十字会诸君襄此善举之大成,肃此敬颂仁祺。”(图10)值得注意的是,近代史上的慈善活动已经成为中国书画家与那些遭受饥荒、战争和自然灾害者得以同情共感的重要途径。吴杏芬为国际慈善事业做了自己的贡献,正如吴衡之在他的《自序》所说:“其急公好义,不但笔墨精华足传于世也。”

和吴衡之的其他朋友一样

[34]

,黄宾虹乐于看到“吾邑”的吴杏芬所画的山水画,以及吴衡之在中文和英文方面的成就——“联东西之学派,欧、亚沟通,将使翰墨流传,丹青炳曜。”在同一图录中,吴衡之宣传了他身为吴杏芬的代理人在销售图录和她所画的18幅著名的中国山水画方面的作用

[35]

。与5、6年前他们对史德匿的帮助相比,这个新角色标志着人们对中国绘画的收藏兴趣发生了转变,正如美国牧师莫安仁(Evan Morgan, 1860-?)在其序言中所说:“我们谨向这位杰出的艺术家表示敬意,并感谢吴衡之先生为使更多观众能够看到这些佳作付出的努力。吴衡之因协助史德匿先生编纂《影本》早已在艺术界享有盛名。”

作为一种成功的营销策略,“二十世纪新发明”对黄氏以前的商业伙伴以及黄氏本人来说确实很重要。1919年,当史德匿在《新中国评论》(New China Review)

[3

6]

上刊登了两幅“古典”山水画的复制品时,黄氏为《时报》增加了一个名为“美术周刊”的新栏目,而黄氏在此栏目发表的第一篇文章“古画出洋”发表于10月10日。黄氏在重申一个不断崛起的国际市场的重要性时,展示了在上海的他对此问题的高度敏感。

在这些老相识中,黄氏于1924年在吴衡之处举办的古董画收藏品私人展上再次见到了史德匿

[37]

。两年后,黄氏在《沪滨古玩市场志》中写到了多年前发生的事情

[38]

,其中他特别注意到外国收藏家对晚期绘画的兴趣日益浓厚。同时,黄氏也结识了更多来自国外的收藏家、学者和艺术家。

在他1926年编辑的《艺观》杂志第一期中,黄氏宣布了他与美国投资人和收藏家白鲁斯(Edward Bruce,1876-1943,图11)的业务关系。通过对白鲁斯1921年为纽约明清画展所作的序言的中文翻译

[39]

,编辑向读者提供了白鲁斯根据自己收藏的明清画而对中国山水艺术作出的良好评价。这些藏品易手后,由白鲁斯的前商业伙伴购得,并于1923年1月将80多件作品捐赠给哈佛大学的福格博物馆(Fogg Museum)

[40]

。除了这些特殊的藏,白鲁斯在美国和欧洲都以吸收中国山水画的精髓而闻名,这在一定程度上促成了他自己身为“精确派”(Precisionist)代表的风格的形成

[41]

(图12)。

图12 [美]白鲁斯 《亚平宁大道》 油画 62×92cm 约1929年

显然,如果没有与黄宾虹异乎寻常的关系,白鲁斯的明清画收藏和他自己的绘画实践都是难以实现的。在白鲁斯序的中译本编者按中,黄宾虹写道:“美人白鲁斯君,襄游历中国,颇多收藏,常与宾虹商榷绘事。前岁返纽约,开中华古画展览会,提倡中华美术,以为东学西渐之助。”

[42]

沿着这个思路,评论家海伦·里德(Helen Read)恰当地将白鲁斯的实践与她所言的“美国主义”(Americanism)联在一起:“在这些寻找美国绘画基本特质的日子里,当每个年轻人都认为自己只要在作品中表现出节俭和朴素就与美国传统相一致时,寻找表现出美国主义的当代艺术家的理论家将欢迎白鲁斯的出现。”

[43]

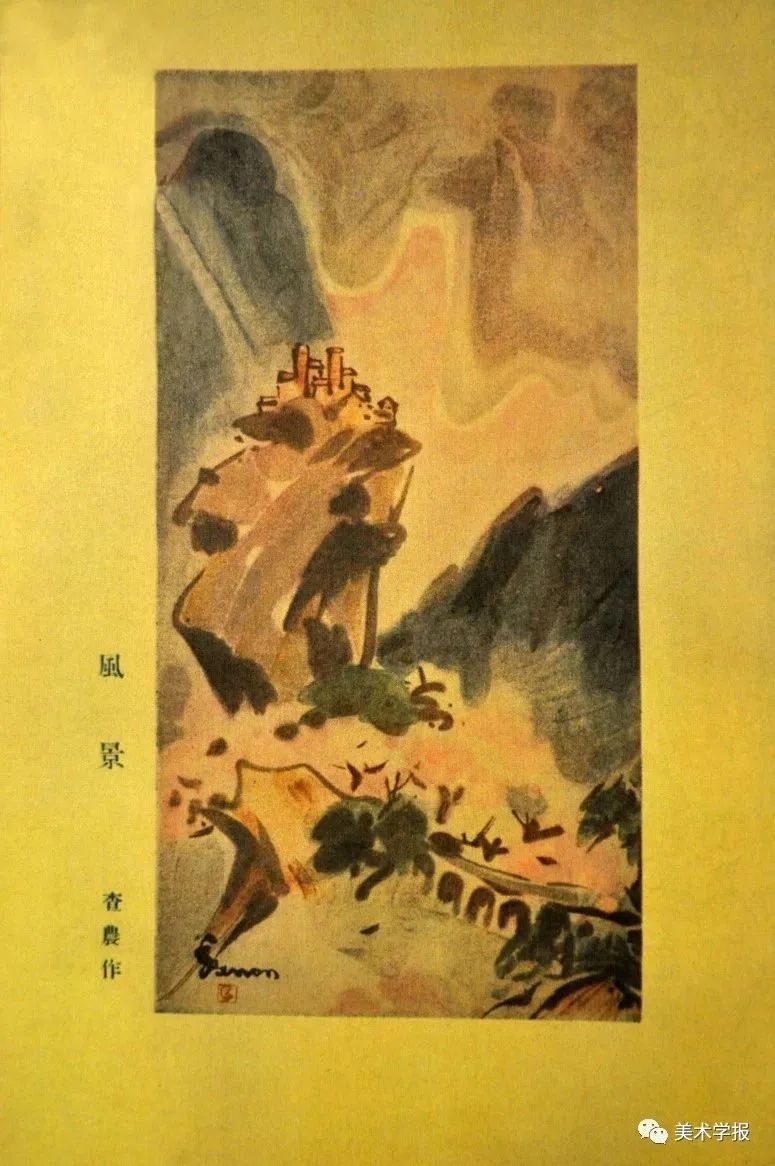

白鲁斯在20世纪20年代开始的绘画实验中所开创的,宣告了1914年《神州日报》评论所预期的“西方画系中开一新纪元”的到来。当白鲁斯在背离其欧洲的传统而在其风景画中展示“美国主义”时,欧洲艺术家也同时参与了自我反叛的冒险。在这些欧洲人中,黄宾虹对意大利画家查农(Carlo Zanon 1889-1972,图13)的风景画留下深刻的印象。与白鲁斯在美国迅速增长的声誉和社会影响力相比

[44]

,查农是个特别的人物,他收藏了不少中国艺术和古董

[45]

,并在法国的沙龙中热情地尝试表现性的风景画。在他第一次访问中国之前,他的画作已经被带到了上海展出。在《上海画报》“意大利现代艺术家查农传”中,查农朴素而富有表现力的风格无疑给人带来现代艺术的印象

[46]

。与白鲁斯在上海艺术界默默无闻的情形相比

[47]

,查农在第二次东渡时立即成为了名人

[48]

。在晚年,黄氏经常在给朋友和弟子的信中回忆他与这位意大利画家的会面(图14)。如1947年黄氏给广东友人的信中写道:查农“来上海,屡为过从,渠返国后,以中国绵纸、毛笔、线条、设色,作简逸小幅赠余,中多于国画近似”

[49]

。

黄宾虹与日本画商和艺术家的相识也是值得注意的。如果忽略这一内容,20世纪中国山水画的西渐历程将缺乏一个重要的参照框架

[50]

。黄宾虹曾与小栗秋堂等日本商人进行过一些古物交易

[51]

,掌握了日商在上海和其他地方的经销古今绘画的情况

[52]

。前面提到黄宾虹在1926年的文章中,黄氏将日本人对中国古画的兴趣分北宗和南宗两个传统类别

[53]

。黄氏肯定熟悉在东京举行的两次史无前例的中国古画展所激起的“中国艺术热”

[54]

。更重要的是,1929年10月,黄氏入选第五届中日现代绘画交流展览评委会,负责评估即将在上海举行的这一盛事

[55]

。两年后,同样的展览在上野公园的东京府美术馆举行

[56]

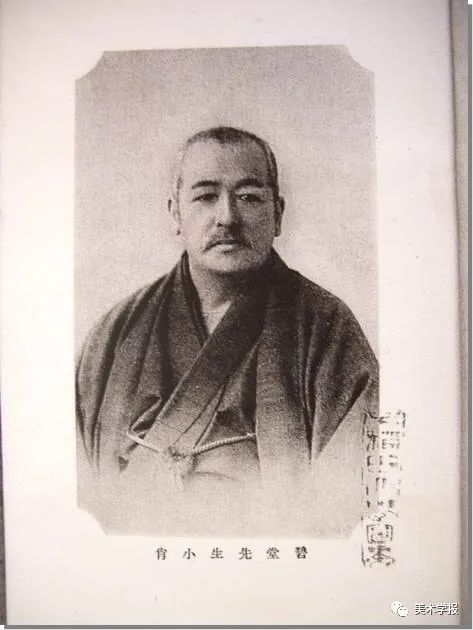

。这些重要的艺术活动不仅增进了邻国之间源远流长的文化亲缘关系,而且还为日本公众提供了一个中国绘画的从古至今的整体视野。在这种互动的语境中,日本南画家田边华(1864-1931,图15)接触到了黄宾虹的山水画。从1929年到1931年,黄宾虹与田边氏等人建立了特殊的友谊,而当时南画正经历着急剧的变化。一个有趣的例子见于须磨弥吉郎(1892-1970)的案例

[57]

。1927年至1937年间,须磨氏身为一名活跃的日本外交官,最初在广州和后来在南京收集了900多幅现代中国画,并对不同的风格进行了复杂的分类,其中黄氏的几件山水精品被归类为“超然派”。在向美国驻华大使和其他外国外交官提供选购山水画的专业建议时,他推荐了类似于那些日本画或现代日本民族风格

[58]

的“折衷派”

[59]

。在这种情况下,黄宾虹和田边华惺惺惜惺惺,相互交换了各自的诗歌和山水画(图16),并在上海的《学术世界》杂志上发表了作品和通信

[60]

。黄氏的山水画激发了田边氏的灵感,在1921年与海派的主要艺术家见面后,后者继续从事文人山水画的创作

[61]

。身为东京精英圈的一员

[62]

,田边氏的诗歌和绘画受到日本第29任首相犬养毅(1855-1932)等社会名流的高度赞扬

[63]

。说起田边华,让人想到京都的富冈铁斋(1836-1924)

[64]

。两人都是山水画家,而铁斋因其怪异而和富有表现力的绘画风格享有更大的声誉

[65]

。对黄氏来说,尽管广东革命画家及其追随者将此关系转向了日本画的趣味

[66]

,田边氏对南画传统的延续是了不起的,因为它表明了中日艺术关系的一个重要方面。无疑,黄氏与田边氏的相识增强了他们对复兴文人画的共同兴趣。

黄宾虹与日本画商和艺术家的相识也是值得注意的。如果忽略这一内容,20世纪中国山水画的西渐历程将缺乏一个重要的参照框架

[50]

。黄宾虹曾与小栗秋堂等日本商人进行过一些古物交易

[51]

,掌握了日商在上海和其他地方的经销古今绘画的情况

[52]

。前面提到黄宾虹在1926年的文章中,黄氏将日本人对中国古画的兴趣分北宗和南宗两个传统类别

[53]

。黄氏肯定熟悉在东京举行的两次史无前例的中国古画展所激起的“中国艺术热”

[54]

。更重要的是,1929年10月,黄氏入选第五届中日现代绘画交流展览评委会,负责评估即将在上海举行的这一盛事

[55]

。两年后,同样的展览在上野公园的东京府美术馆举行

[56]

。这些重要的艺术活动不仅增进了邻国之间源远流长的文化亲缘关系,而且还为日本公众提供了一个中国绘画的从古至今的整体视野。在这种互动的语境中,日本南画家田边华(1864-1931,图15)接触到了黄宾虹的山水画。从1929年到1931年,黄宾虹与田边氏等人建立了特殊的友谊,而当时南画正经历着急剧的变化。一个有趣的例子见于须磨弥吉郎(1892-1970)的案例

[57]

。1927年至1937年间,须磨氏身为一名活跃的日本外交官,最初在广州和后来在南京收集了900多幅现代中国画,并对不同的风格进行了复杂的分类,其中黄氏的几件山水精品被归类为“超然派”。在向美国驻华大使和其他外国外交官提供选购山水画的专业建议时,他推荐了类似于那些日本画或现代日本民族风格

[58]

的“折衷派”

[59]

。在这种情况下,黄宾虹和田边华惺惺惜惺惺,相互交换了各自的诗歌和山水画(图16),并在上海的《学术世界》杂志上发表了作品和通信

[60]

。黄氏的山水画激发了田边氏的灵感,在1921年与海派的主要艺术家见面后,后者继续从事文人山水画的创作

[61]

。身为东京精英圈的一员

[62]

,田边氏的诗歌和绘画受到日本第29任首相犬养毅(1855-1932)等社会名流的高度赞扬

[63]

。说起田边华,让人想到京都的富冈铁斋(1836-1924)

[64]

。两人都是山水画家,而铁斋因其怪异而和富有表现力的绘画风格享有更大的声誉

[65]

。对黄氏来说,尽管广东革命画家及其追随者将此关系转向了日本画的趣味

[66]

,田边氏对南画传统的延续是了不起的,因为它表明了中日艺术关系的一个重要方面。无疑,黄氏与田边氏的相识增强了他们对复兴文人画的共同兴趣。

图16 [日]田边华与黄宾虹书 23×13cm 1929年

不幸的是,即将爆发的中日第二次战争使黄宾虹无法与田边氏和中村不折(1866-1943,后者是一位洋画家、书法家和艺术史家

[67]

)等其他杰出的日本艺术家继续保持联系。战争暂停了中国和日本之间重要的文化交流。于是,黄宾虹随后带着更大的热情和参与感,将他对学术交流的兴趣转向了西方。

黄宾虹在把目光投向西方时充分意识到,中国、欧洲与北美之间的艺术和文化交流已经极大地影响了世界的这三个地区。在20世纪30年代,黄宾虹认识了法国的马古烈(Georges Margouliès, 1902-1972,图17)、德国的孔达(Victoria Contag, 1906-1973)和芬兰的喜龙仁(Osvald Sirén, 1879-1966)等学者和艺术史学家

[68]

。这些学者弥合东西方文化差异的远见,比起他们精通中国语言或视觉文化更让黄氏感到振奋。例如,1930年6月4日,马古烈在中国艺术和文学学校的公开演讲

[69]

提出了一个重要问题,认为“欧洲今日之艺术渐趋中国化”

[70]

。

什么是“中国化”?此可以从黄宾虹的山水画在国际上得到越来越多的认可来理解部分的事实。从20世纪20年代末到30年代初,在欧洲成功举办了几次现代中国画的展览,这种情况即使在10年前是令人难以置信的。它们让我们想起了邓实对20世纪初巴黎、柏林、伦敦和其他地方的博物馆中展示中国古画的评价。西方观众开始了解了国画山水在近现代的发展。此外,他们还被介绍各种风格,显示出现代性的特点。在黄宾虹的作品中,身为一个成熟的文人山水画家,他通过大众媒体和国内外的各种展览享有越来越高的知名度。

在现代中国最受欢迎的媒体之一《良友画报》

[71]

,其“良友中国艺术家当代绘画系列”中以彩版和英文说明介绍了黄宾虹的山水画

[72]

。在海外,黄氏的山水画于1930年10月在列日举行的比利时独立一百周年的纪念活动中获得“最优等奖”

[73]

。在参展的180幅画中,黄氏的“超然派”风格(借须磨弥吉郎的用语)得到了高度评价

[74]

。这枚金牌和奖项验证了马古烈在4个月前所说的话。此外,黄氏与同时代的那些细致的风格截然不同,他的自由风格也得到了他人的认可

[75]

。这种粗犷而有力的表现力似乎与欧洲现代主义艺术相同

[76]

。维尔纳·斯佩尔博士(Werner Speiser, 1908-1965)在为1933-1934年在德国汉诺威举办的 “中国绘画”(Chinesesische Malaeriei, 图18)展览撰写的前言中,提醒观众“中国绘画到目前为止对我们和我们的艺术的重要性,以及它如何继续发挥这种影响,我们不应该低估之。诸如斯莱福格特(Slevogt)和奥里克(Orlik)、高尔(Gaul)和霍德勒(Hodler)等艺术家,仅举几例,他们不都是站在这里展示的画作前表示钦佩,并从中汲取灵感吗?”

[77]

同时代人这样的评论承认:“这里的诱人暗示是,中国文人画对20世纪初欧洲绘画的影响可能比以前意识到的更大。”

[78]

图18 《中国绘画》展览图录 1933年至1934年 德国汉诺威

将欧洲发生的情况与20世纪20年代和30年代初日本的“中国艺术热”进行比较,可以注意到一个同时发生的情况。由于两次大型的唐至清朝的古画借展,以及五次当代中日艺术家联合画展,日本公众对中国的文人传统有了更多的了解,扩大了他们之前只对南宋宫廷画风格的认识。同样,1935-1936年在伦敦的伯灵顿馆(the Burlington House)举办的中国艺术国际展览,其中有不少来自故宫博物院的山水写意名作。而在欧洲各城市举办的一系列当代中国画展则强调了中国的古典和现代传统与古典希腊、罗马艺术以及文艺复兴时期的意大利艺术之间的平行连续性

[79]

。中国古代和现代山水画的共同特点因此在西方赢得了更广泛的认可。

在1936年为《余静芝画集》所撰的序言中,黄宾虹通过一对杰出的典范来处理这种双重性:“言中国绘画者,曰鉴评,曰练习。深明源流派别,区分优绌而综论古今,此鉴评之事也。……有学有识,不倚不偏,求诸挽近,恒难其选,余于中欧得两人焉。一德国孔达女士,专精鉴评;一中国宛陵余静之女士,专工练习,所造不同。”

[80]

“今余女士集其生平作画数十幅,将游坎那大参加赛会展览,其沉思毅力,与孔女士自欧来华研求国画理论无异,天其将昌中国绘画之道于寰宇乎?”

[81]

一方面,余静芝以画山水画为主,她的后半生都在北美教授和展出她的山水画以及其他画种

[82]

。很明显,余氏的表现风格保证了她艺术生涯的成功

[83]

。她的知名度有助于解释为什么广东革命画家及其追随者的“折衷派风格”经常在西方展出,此其中包括了1943年和1944年在纽约大都会艺术博物馆的两次展览

[84]

。

另一方面,孔达(图19)对明清文人的山水画很着迷,其立场与余静芝不同。在中国逗留期间

[85]

,她获得了接触各种绘画收藏的机会,包括故宫博物院的收藏。孔达看了黄宾虹的古代印章收藏,她无疑赢得了中国资深山水画家的极大赞赏

[86]

。黄宾虹采用了新安画派的风格,为她画了几幅山水画,她将其特点用一个“辣”字来形容(图20),十分精辟。同时,黄宾虹对他在上海与喜龙仁的相识感到高兴

[87]

(图21)。黄宾虹告知徽州老友许承尧,孔达和喜龙仁高度评价了新安画派

[88]

。1940年,孔达与王季迁(1907-2003)合作出版了《明清画家印鉴》

[89]

。回到德国后,她写了几本关于明清绘画的书,其中大力提倡文人山水画艺术。

图20 黄宾虹 《山水》 纸本墨笔 1935年 孔达旧藏

从与马古烈、孔达和喜龙仁等学者的直接接触中,黄氏看到了西方学术如何为山水国画的传统带来了新的启示。除了新认识外国收藏家、画商如杜伯秋(Jean Pierre Dubosc, 1904-1988)

[90]

和侯石泰(Walter Hochstadter,1914-2007,图22)

[91]

等人外,在20世纪30年代末,黄氏与专注于格式塔心理学在中国绘画中的应用的露思·德里斯珂(Lucy Driscoll, 1886-1964, 中文名居思葛)通信。然后,在20世纪40年代,黄宾虹对艺术史学家苏立文撰写的20世纪中国艺术史极为重视。德里斯珂的美学观点和苏立文重视20世纪中国画研究,成为西方理解中国画的重要里程碑。

图16 [日]田边华与黄宾虹书 23×13cm 1929年

不幸的是,即将爆发的中日第二次战争使黄宾虹无法与田边氏和中村不折(1866-1943,后者是一位洋画家、书法家和艺术史家

[67]

)等其他杰出的日本艺术家继续保持联系。战争暂停了中国和日本之间重要的文化交流。于是,黄宾虹随后带着更大的热情和参与感,将他对学术交流的兴趣转向了西方。

黄宾虹在把目光投向西方时充分意识到,中国、欧洲与北美之间的艺术和文化交流已经极大地影响了世界的这三个地区。在20世纪30年代,黄宾虹认识了法国的马古烈(Georges Margouliès, 1902-1972,图17)、德国的孔达(Victoria Contag, 1906-1973)和芬兰的喜龙仁(Osvald Sirén, 1879-1966)等学者和艺术史学家

[68]

。这些学者弥合东西方文化差异的远见,比起他们精通中国语言或视觉文化更让黄氏感到振奋。例如,1930年6月4日,马古烈在中国艺术和文学学校的公开演讲

[69]

提出了一个重要问题,认为“欧洲今日之艺术渐趋中国化”

[70]

。

什么是“中国化”?此可以从黄宾虹的山水画在国际上得到越来越多的认可来理解部分的事实。从20世纪20年代末到30年代初,在欧洲成功举办了几次现代中国画的展览,这种情况即使在10年前是令人难以置信的。它们让我们想起了邓实对20世纪初巴黎、柏林、伦敦和其他地方的博物馆中展示中国古画的评价。西方观众开始了解了国画山水在近现代的发展。此外,他们还被介绍各种风格,显示出现代性的特点。在黄宾虹的作品中,身为一个成熟的文人山水画家,他通过大众媒体和国内外的各种展览享有越来越高的知名度。

在现代中国最受欢迎的媒体之一《良友画报》

[71]

,其“良友中国艺术家当代绘画系列”中以彩版和英文说明介绍了黄宾虹的山水画

[72]

。在海外,黄氏的山水画于1930年10月在列日举行的比利时独立一百周年的纪念活动中获得“最优等奖”

[73]

。在参展的180幅画中,黄氏的“超然派”风格(借须磨弥吉郎的用语)得到了高度评价

[74]

。这枚金牌和奖项验证了马古烈在4个月前所说的话。此外,黄氏与同时代的那些细致的风格截然不同,他的自由风格也得到了他人的认可

[75]

。这种粗犷而有力的表现力似乎与欧洲现代主义艺术相同

[76]

。维尔纳·斯佩尔博士(Werner Speiser, 1908-1965)在为1933-1934年在德国汉诺威举办的 “中国绘画”(Chinesesische Malaeriei, 图18)展览撰写的前言中,提醒观众“中国绘画到目前为止对我们和我们的艺术的重要性,以及它如何继续发挥这种影响,我们不应该低估之。诸如斯莱福格特(Slevogt)和奥里克(Orlik)、高尔(Gaul)和霍德勒(Hodler)等艺术家,仅举几例,他们不都是站在这里展示的画作前表示钦佩,并从中汲取灵感吗?”

[77]

同时代人这样的评论承认:“这里的诱人暗示是,中国文人画对20世纪初欧洲绘画的影响可能比以前意识到的更大。”

[78]

图18 《中国绘画》展览图录 1933年至1934年 德国汉诺威

将欧洲发生的情况与20世纪20年代和30年代初日本的“中国艺术热”进行比较,可以注意到一个同时发生的情况。由于两次大型的唐至清朝的古画借展,以及五次当代中日艺术家联合画展,日本公众对中国的文人传统有了更多的了解,扩大了他们之前只对南宋宫廷画风格的认识。同样,1935-1936年在伦敦的伯灵顿馆(the Burlington House)举办的中国艺术国际展览,其中有不少来自故宫博物院的山水写意名作。而在欧洲各城市举办的一系列当代中国画展则强调了中国的古典和现代传统与古典希腊、罗马艺术以及文艺复兴时期的意大利艺术之间的平行连续性

[79]

。中国古代和现代山水画的共同特点因此在西方赢得了更广泛的认可。

在1936年为《余静芝画集》所撰的序言中,黄宾虹通过一对杰出的典范来处理这种双重性:“言中国绘画者,曰鉴评,曰练习。深明源流派别,区分优绌而综论古今,此鉴评之事也。……有学有识,不倚不偏,求诸挽近,恒难其选,余于中欧得两人焉。一德国孔达女士,专精鉴评;一中国宛陵余静之女士,专工练习,所造不同。”

[80]

“今余女士集其生平作画数十幅,将游坎那大参加赛会展览,其沉思毅力,与孔女士自欧来华研求国画理论无异,天其将昌中国绘画之道于寰宇乎?”

[81]

一方面,余静芝以画山水画为主,她的后半生都在北美教授和展出她的山水画以及其他画种

[82]

。很明显,余氏的表现风格保证了她艺术生涯的成功

[83]

。她的知名度有助于解释为什么广东革命画家及其追随者的“折衷派风格”经常在西方展出,此其中包括了1943年和1944年在纽约大都会艺术博物馆的两次展览

[84]

。

另一方面,孔达(图19)对明清文人的山水画很着迷,其立场与余静芝不同。在中国逗留期间

[85]

,她获得了接触各种绘画收藏的机会,包括故宫博物院的收藏。孔达看了黄宾虹的古代印章收藏,她无疑赢得了中国资深山水画家的极大赞赏

[86]

。黄宾虹采用了新安画派的风格,为她画了几幅山水画,她将其特点用一个“辣”字来形容(图20),十分精辟。同时,黄宾虹对他在上海与喜龙仁的相识感到高兴

[87]

(图21)。黄宾虹告知徽州老友许承尧,孔达和喜龙仁高度评价了新安画派

[88]

。1940年,孔达与王季迁(1907-2003)合作出版了《明清画家印鉴》

[89]

。回到德国后,她写了几本关于明清绘画的书,其中大力提倡文人山水画艺术。

图20 黄宾虹 《山水》 纸本墨笔 1935年 孔达旧藏

从与马古烈、孔达和喜龙仁等学者的直接接触中,黄氏看到了西方学术如何为山水国画的传统带来了新的启示。除了新认识外国收藏家、画商如杜伯秋(Jean Pierre Dubosc, 1904-1988)

[90]

和侯石泰(Walter Hochstadter,1914-2007,图22)

[91]

等人外,在20世纪30年代末,黄氏与专注于格式塔心理学在中国绘画中的应用的露思·德里斯珂(Lucy Driscoll, 1886-1964, 中文名居思葛)通信。然后,在20世纪40年代,黄宾虹对艺术史学家苏立文撰写的20世纪中国艺术史极为重视。德里斯珂的美学观点和苏立文重视20世纪中国画研究,成为西方理解中国画的重要里程碑。

格式塔理论是20世纪一个有影响力的实验心理学流派

[92]

。该理论于1912年在德国兴起,几乎同时被引入英语世界和东亚地区。它在艺术方面的应用主要是由其三位创始人之一的寇特·考夫卡(Kurt Koffka, 1886-1941)提出的

[93]

。在黄宾虹所交往的外国人中,芝加哥大学的德里斯珂通过与考夫卡长达10年的交流,表达了对这种新方法的热情。她撰写的《中国书法》(Chinese Calligraphy)是西方出版的第一本同类书籍

[94]

(图23),体现对格式塔理论的认识。她对中国艺术中的书法空间和抽象笔墨的兴趣使她区别于喜龙仁和孔达对明清绘画的描述和分析。在大学校长罗伯特·哈钦斯(Robert Hutchins,1899-1977)的支持下,她关于中国书画笔墨研究的课题得到了1937年的古根海姆基金

[95]

。尽管“卢沟桥事变”爆发,日军入侵华北,使她去北平的研究计划中途受阻

[96]

,但多亏有古根海姆基金,德里斯珂通过他的助手

[97]

与许多中国学者和艺术家通信

[98]

(图24)。黄宾虹受到了德里斯珂的理论论述的启发

[99]

。除了山水画家的声誉外,黄宾虹也是著名的理论家,德里斯珂称他为“中国批评界的祭酒”

[100]

。德里斯珂在收到黄宾虹的文章和12开的山水册页时

[101]

,喜出望外。她继续向考夫卡报告她与黄宾虹的通信,并敦请他投入这种跨文化对话

[102]

。1940年德里斯珂寄给考夫卡的圣诞卡上有一张石涛(1642-1707)的小幅山水画的复制品。这让人想起她早先给考夫卡的信:“我最感兴趣的是空间问题——你必须让我了解你在这个问题上写的任何东西……你可以违背透视的每一个‘法则’而得到完美的空间,——我有一些精彩的例子。”

[103]

与查尔斯·兰姆近百年前所写的关于“透视之前的世界”相比,这预示着巨大的认识变化。

图23 [美]德里斯珂《中国书法》书影 1935年

图24 [美]德里斯珂与黄宾虹书 26.5×17.5cm 1939年

由于各种原因,考夫卡在1941年11月去世前,德里斯珂与他终止了交往。巧合的是,一个月后,《新北京报》刊登了对黄宾虹关于他与史德匿多年以前商业合作的采访

[104]

。如果把考夫卡在史密斯学院的亡故与北京报纸上重述的史德匿的故事放在一起,乍一听有些奇怪,因为它们对于展示20世纪山水画西渐过程看似没有任何联系。然而,这两个事件恰恰巧妙地显示了市场和学术于20世纪初以来在促进国际文化交流历程中所起的主导作用。没有一个外国画商像史德匿那样对黄宾虹的国际市场观产生了如此深刻的影响。同样,也没有任何一个外国人像德里斯珂那样对黄宾虹的艺术实践和理论探索产生过如此重大的影响

[105]

——尽管黄宾虹很可能不知道考夫卡与德里斯珂的个人交往以及德里斯珂未竟的研究项目

[106]

。

在黄宾虹的遗物中没有发现1940年后与德里斯珂的通信。但在1947年至1950年之间,在黄氏的友朋书札中,经常出现英国苏立文这个名字。在苏立文撰写的《20世纪中国艺术》一书中,有三幅黄氏的山水画。这些信件之中有一封于1947年12月15日刊登在广州的《中山日报》上,它有点像公开告示:“近有英国苏立文抵沪,向庞薰琹君代索时人画件,闻将著述画评。”

令人惊讶的是,苏立文本人直到2003年之前完全不知道黄宾虹曾向他的艺术家同伴和公众宣传过他计划完成的著作

[107]

。正如苏立文后来所描述的那样,他与黄宾虹的间接对话起因于一个“快乐的意外”

[108]

——这是由1946年10月的一次真正的意外造成的,当时他的手提箱在切斯特和伦敦之间的地铁上被盗,里面有他在中国几年为撰写该书所做的笔记资料。通过庞薰琹、希特立(Geoffrey Hedley ?-1958)和傅雷的帮助,苏立文重新收集了中国艺术家的传记及其艺术的复制品。黄氏怀着极大的热情,给苏立文寄去了一帧《蜀游图》(图25)

[109]

。四川是苏立文开始其毕生探索中国艺术旅程的地方,尽管他认识黄宾虹的山水艺术是在回英国以后的事

[110]

。

图25 黄宾虹 《蜀游山水》 纸本设色 35×26.3cm

作为“快乐的意外”的一部分,苏立文在波士顿购买了一套黄宾虹早期山水画。在哈佛大学完成以中国山水画起源的博士论文之际,他将此册页中的6开易手,用以缓解他拮据的经济状况。从1954年到1959年,苏立文在新加坡的马来亚国立大学博物馆担任馆长,在星洲有一批黄宾虹的弟子和仰慕者

[111]

。例如,黄宾虹的粤籍弟子之一的陈景昭就有百余幅黄宾虹的作品,斋号“百虹楼”

[112]

。这使苏立文能从如此精彩的图像库中挑选出黄宾虹的非凡杰作,作为第一本20世纪中国艺术英文专著的扉页彩版

[113]

。所有这些文化交流,有些发生在黄氏去世之后,但都源于庞薰琹、傅雷、陈景昭等中国艺术家、评论家和收藏家的佽助,以及在希特立和苏立文等西方收藏家和学者的支持,不懈地追求跨文化交流,沟通欧亚。作为他们间接对话的结果,黄氏的代表作在《20世纪中国艺术》中刊出,推进中西方现代艺术的发展。苏立文敏锐地描述了黄氏画风的衍进轨迹:“随着年龄的增长,他的风格变得更强,更有表现力。如果我们将早期的册页与他生命最后几年画的山水画相比较,就可以看出这一点。”

[114]

总括而言,黄宾虹的案例表明,在20世纪前半叶,通过向西方展示中国古代和现代的山水画,呈现了一种充满希望、卓有成效,且与西方现代主义的崛起的殊途同归的跨文化趋势。

首先,黄宾虹通过中国艺术的新国际市场,帮助20世纪的山水国画推上国际舞台。黄宾虹和他中外合作伙伴在制作《中华名画:史德匿藏品影本》时采用的包装策略,即“二十世纪新发明”,此对现代国画山水的海外市场产生了直接影响。在私人赞助、博物馆展览、国际博览会、现代出版物、大众媒体广告、慈善捐款、政治宣传等方面,都极大地重塑了约瑟夫·艾尔索普(Joseph Alsop)所说的“稀有艺术传统(the rare art traditions)”。在国际舞台上,黄宾虹和他广东及其他地方的传统山水画家并不很留意“艺术与革命”的命题

[115]

。相反,黄氏和邓实、吴衡之等广东友人,通过与爱诗客、谛部和弗莱彻等外国友人的合作,以中国古画的辉煌光环,大力推广近现代中国山水画。

其次,黄宾虹通过与外国画家的互动和对话,向国际舞台展示了他取自中国山水画丰富传统的灵感所达到的新成就。在跨文化的语境中,美国的白鲁斯借鉴了他曾收藏的明代《泰山图》等画作为参照;意大利的查农在作品中尝试使用中国绘画的材料;日本的田边华决意振兴南画的写意传统;而欧美的现代主义艺术家则对17世纪中国文人山水画风格情有独钟。早在1914年,黄宾虹就注意到了这种急剧变化的画面,曾引《圣经》指出其一般性特征:“太阳之下无新事 (There is nothing new under the sun)。”

[116]

黄宾虹不是基督徒,却是一位虔诚的中国山水画家,他对这句经文如何确定世界艺术和文化的共同特征和差异非常着迷。直到20世纪40年代,黄氏在与弟子的通信中还在引申,体现他对世界艺术的终极关怀。他从未停止过对不同文化之间共性的追求,以超越不同时代的山水画风格,自成一家。

第三,黄宾虹与汉学家、美学家和艺术史学家的特殊关系有助于改变20世纪山水画的形象。黄宾虹的山水画实践以及他的绘画理论构成了西方国家的中国艺术教学和研究不可分割的一部分。德里斯珂的教学课程和中国美学研究项目、孔达和喜龙仁关于中国后期绘画史的研究工作,苏立文关于中国山水画艺术的著作等,都大大增强了西方观众对20世纪山水国画的兴趣。由于黄氏的特殊贡献,寇特·考夫卡和其他西方学者逐渐理解了中国山水画家长期以来在书画方面的理论研究。同样是因为黄氏独特成就,现代艺术的斗士赫伯特·里德爵士(Sir Herbert Read,1893-1968)为苏立文《20世纪中国艺术》作序,他越来越意识到西方现代主义与中国书法家和文人山水画家之间的共同点,这种认识与德里斯珂自1920年代以来所考察的情况不谋而合

[117]

。在黄宾虹去世半个世纪后,西方学术界对20世纪中国山水画家于世界艺术的贡献表示敬意。正如乔·安妮·比尔尼·当兹克(Jo-Anne Birnie Danzker)所指出的:“黄宾虹大胆而自由的笔触在今天丝毫没有失去魅力,他的绘画构成了对20世纪现代主义的一些最重要的贡献。”

[118]

的确,黄宾虹以他独特而洪亮的声音发起了与西方现代艺术运动的历史对话。

*鸣谢:王中秀先生与笔者就黄宾虹艺术和生活方方面面进行了长达一年的讨论;华莱士·温斯顿(Wallace Weston)博士和潘思婷(Elinor Pearlstein)与本人分享他们的想法和信息,并对手稿提出意见;高居翰(James Cahill)教授阅读了手稿并提出了改进意见,笔者对他们深表谢忱。本文译自Hong Zaixin, “Twentieth Century Chinese Landscape Painting in the West: the Case of Huang Binhong”,收入卢辅圣主编:《20世纪中国山水画研讨会论文集》,上海书画出版社,2006 年,第530-550页。

[1]这项调查强调了两个方面。一个是西方的20世纪中国山水画;另一个是关于这个主题的西方学术研究。相对而言,这两个方面在中国绘画研究中都还没有得到充分的研究。例如,谢柏轲(Jerome Silbergeld)在其《西方中国绘画研究专论》[载于《亚洲学志》(The Journal of Asian Studies)第46期,1987年第4期]提到:“现代中国画的角色正在迅速变化,直到最近才成为基本的研究对象,因此不包括在本报告的范畴内。”在同样的语境中,詹姆斯·艾尔金斯(James Elkins)的《西方艺术史学中的中国山水画》(Chinese Landscape Painting as Western Art History, 1995)一书中,在基于西方对20世纪前中国山水画的研究历史和现状,提出了两个问题——它们是“表现他人的‘一般’哲学问题,以及中国山水画的‘具体’例子”(第9页;英文手稿iv.)。尽管如此,这样的理论讨论肯定会有助于重新思考我们在西方对20世纪国画山水的探索。笔者感谢高居翰教授惠寄艾尔金斯的英文手稿及其中译本。近年来,西方学界中关注20世纪中国山水画的研究不在少数。安雅兰(Julia F. Andrews)的《中华人民共和国的画家和政治,1949-1979》(Painters and politics in the People's Republic of China, 1949-1979, Berkeley: University of California Press, 1994),谢柏轲的 《心灵的山水:王季千绘画作品》 (Mind Landscapes: the Paintings of C.C. Wang, Seattle: Henry Art Gallery, University of Washington: University of Washington Press, 1987),方闻的《介乎两种文化之间:大都会艺术博物馆藏安思远捐赠的十九世纪末和二十世纪的中国画》(Between Two Cultures Late-nineteenth- and Twentieth-century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in the Metropolitan Museum of Art, New Haven: Yale University Press, 2001)等,都是值得注意的。关于20世纪中国山水画家的论文,如陈师曾(1876-1923)、潘天寿(1898-1971)、李可染(1907-1989)、曾佑和(1924-)等,自1980年以来不断增加。

[2]最近关于黄宾虹的中文学术研究通常体现在上海书画出版社出版的一系列黄宾虹的著作和绘画作品中。包括1992年的《黄宾虹画集》;1993年的《黄宾虹抉微画集》;1999年的《黄宾虹文集》,6卷本;2005年《黄宾虹年谱》,均由王中秀编辑。2004年浙江博物馆出版了《画之大者黄宾虹》,浙江人民美术出版社。自1985年以来,笔者做了一系列黄宾虹研究个案,下文将有所提及。在英文方面,郭继生(Jason Kuo)的展览图目《传统中的创新:黄宾虹的绘画》(Innovation within Tradition: the Painting of Huang Pin-hung, Hong Kong: Hanart Gallery; Williamstown, Mass.: Williams College Museum of Art, 1989),以及《现代中国绘画中的传统转变:黄宾虹的晚年作品》(Transforming Traditions in Modern Chinese Painting: Huang Pin-hung's late work, New York: Peter Lang, 2004)一书。然而,后者并不了解上述国内最新发表的学术成果。相比之下,苏碧颐(Pikyee Kotewall)的博士论文 “黄宾虹(1865-1955)和对20世纪中国绘画传统的重新定义”(“Huang Binhong (1865-1955) and his Re-definition of the Chinese Painting Tradition in the Twentieth Century”, University of Hong Kong, 1998),和罗清奇(Claire Roberts)的博士论文“阴面山:黄宾虹(1896-1955)和二十世纪中国的艺术连续性”(“The Dark Side of the Mountain: Huang Binhong (1896-1955) and Artistic Continuity in Twentieth Century China”,Canberra: Australian National University,2005),很好地参考了中国大陆最新的相关成果。

[3][英]苏立文著,洪再新译:《山川悠远——中国山水画艺术》,岭南美术出版社,1989年,序言。

[4]载于《伦敦杂志》(London Magazine, London: Routledge/Thoemmes Press),笔名为“埃利亚”(Elia)。

[5]邓实:《辑录余谈》,原载《神州国光集》,1911年,第17集。

[6]狄平子(1872-1941)《平等阁日记》记述的北京庚子事变。

[7]包括《国粹学报》,这是最有影响力的学术期刊之一。《神州国光集》是以珂罗版和锌版印刷的中国书画刊物。

[8]第一套40册1911年由神州国光社出版,尝试将西方的“美术”(Fine Arts)概念应用到中国历代艺术文献的整理出版工作中。黄宾虹1928年接手完成该丛书的全部项目。

[10]致柳亚子的两封信,分别刊于《南社丛刻》1914年第13卷和1915年第14卷。

[11]黄宾虹是《真相画报》的专栏作家之一。参见洪再新:《鼓吹革命与艺术理想——从<真相画报>(1912—1913)看黄宾虹与岭南三家的关系》,《朵云》第44期,1995年,第54-61页。

[12]郑旼《拜经斋日记》,原书8卷,时间为1672年至1676年,现藏杭州文物考古研究所。参见洪丽雅:《读郑旼<拜经斋日记>有感》,《徽州社会科学》,1998年第3期,第381-83页。关于这个问题的系统讨论,见高居翰《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》(The Painter's Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China, New York: Columbia University Press, 1994), pp.50-59.

[14]《澄怀古道·黄宾虹》,香港市政局,1995年,第51页。

[15]谛部曾将樵云山人《钟馗捉鬼传》译成德文Dschung Kuei, Bezwinger der Teufel, (Potsdam, Kiepenheuer, 1923)。

[17]他的译著包括Gems of Chinese Verse, Shanghai, Commercial Press ltd., 1926.

[18]弗莱彻英译《珠江井》这首粤语民歌,刊于《时事画报》,其对当代中国绘画很感兴趣。

[19]苏曼殊是一位禅僧画家、诗人、爱国者和半个广东人,为黄宾虹友人。弗莱彻在他的诗中,激赏苏曼殊绘画中的禅意。《苏曼殊画册》约刊于1919年,由朱少璋重刊,香港,1998年,附录二,第42页。

[20]Strehlneek中文名为史德匿。参看洪再新:《古画交易中的艺术理想——吴昌硕、黄宾虹与〈中华名画:史德匿藏品影本〉始末考略》,收入卢辅圣主编:《海派绘画研究文集》,上海书画出版社,2001 年,第 597-635 页。——新按:笔者在该文的增订本中,做了一些正误与更新,见洪再新《黄宾虹的世界意义——中国现代艺术史文集》下册第七章,中国美术学院出版社,2022年,第456-495页,以及Zaixin Hong, From Stockholm to Tokyo: E. A. Strehlneek’s Two Shanghai Collections in A Global Market for Chinese Painting in the Early 20th Century, in Moving Objects: Space, Time, and Context, Tokyo: the Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, 2004. pp. 111-134.

[21]见《时报》1912年7月7日该校招生广告。

[22]在《影本》的序言中, 身为海上画坛祭酒的吴昌硕为这样的学术交流喝彩,他说: “复得良友之助,赏鉴日益精。著有论说,吾国文学稽古之士,或有未能及也。”

[24]上海等地的西方媒体对中国的山水画非常着迷,尽管有像《江山霁雪图》这样的唐代王维(699-761)的伪作。《字林西报》于1914年7月27日第13版发表了一篇评论,说《影本》讲述了“图画本身的故事”。

[25]见其刊于《语词和图像》(Ord och Bild)的文章, (Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1915), pp. 305-18.

[28]在“刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词”中说:“今同人等以美利坚因巴拿马运河告成,特开万国博览大会为亚美交通之大纪念。先生所珍藏者,实足为中国近数百年来物质文明之代表。际此世界唯一之盛会,若不参与期间,任其韬光匿迹,不独有辜先生毕生雅爱,且亦非发扬国粹之道。因力请先生仍尽所有,运送来会,以征世界品题。”

[29]前述“颂词”称:“刘先生松甫浙东定海耆硕也。品格清华,志趣高洁,生平无他嗜好,唯对于古今名人图画真迹,宝爱成癖,苟有所遇,不惜捐巨资以罗致之。极数十年之物色,搜得珍品数百幅,前年三月,徇至友之请,曾以所有陈列于上海博物馆,籍供游人眼福。一时中外鉴家争先快睹,叹为得未曾有。……猥荷先生赞同,躬与其盛,同人等玩感先生之不吝,且卜为该会所欢迎。因免冠鞠躬而乐为之颂。颂曰‘乌岭之东,天山之阳,声名文物,矞矞皇皇。维我刘公,数典不忘,钩沉访古,心写心藏。巴拿一河,亚美通航,会以纪盛,揽及万方。刘公之宝,乃国之光,及时披露,驰誉无疆。’”

[30]在博览会之后,刘松甫的收藏最终散落在美国;其中部分现代作品收藏在芝加哥艺术学院博物馆,由爱诗客捐赠。笔者要感谢芝加哥艺术学院博物馆的中国艺术部潘思婷副主任在2002年4月为笔者展示了这些画作。

[31]1918年《良师》(Mentor)杂志刊出爱诗客写的《中国绘画》专号(第6卷第13期,总166期),一篇谈“山水”(Landscape),一谈“中国艺术中的现代派”(The Modernists in Chinese Art),讨论的是关于虚谷和方雪坡这两位活跃于沪上的花鸟画家。

[34]许默斋序云:“即当代名手所作,亦兼收并蓄,博采无遗。”“然无人为之指示其中奥窍,移译精髓,则外人亦乌从而研究之耶。”

[35]该书“说明”:“欲购此书或观原画或求吴夫人墨宝者,祈问上海闸北鸿兴路华兴里第四弄底退藏庐吴衡之先生可也。”

[36]传为10世纪的李成所绘,由别发洋行(Kelly & Walsh. Co.)刊行,第1卷第6期。该洋行代理海外发行史德匿的《影本》。

[37]1924年3月12日。见《申报》3月13日和19日报道。

[38]在《艺观》(上海:艺观学社,1926,第2期)杂志上,他可能不知道在瑞典发生了什么,科拉斯·法赫拉乌斯通过斯德哥尔摩一家画廊拍卖了他的收藏,出版有《中国艺术精选目录:周—汉—唐—宋—明—清时代的瓷器和陶器、绘画、青铜器、雕塑、家具等的收藏目录》Catalogue of A Choice Collection of Chinese Art: Porcelain and Pottery, Paintings, Bronzes, Sculptures, Furniture, etc. of the Chou-Han-Tang-Sung-Ming-Ching-Dynasties, (Stockholm: Sigge Bjorocks Konsthandel gallery, 1926)。

[39]序言由王雪帆翻译。目前为止,我们还没有找到任何关于该展览及其英文目录的信息。——新按,2016年承美国艺术馆专家的帮助,在白鲁斯友人奥斯卡·布鲁曼那(Oscar Bluemner, 1867-1938)的档案中,找到了中国学会1921年赈济中国水灾活动的《中国画展》目录上的这篇序文,时间比黄宾虹1926年“编者按”提到“前年”再早几年。

[40]参见“白鲁斯的风景画”(“Landscapes by Edward Bruce”),载于《基督教箴言报》(The Christian Science Monitor), April 6, 1925, p. 6. 盖伦·斯通(Galen Stone)是白鲁斯多年的合作伙伴。他们对收藏后期中国画的兴趣,在欧美,特别是波士顿地区,颇为罕见。笔者要感谢普吉湾大学图书馆副馆长Lori Riciglinao女士帮助收集了相关资料。

[41]在《美国艺术的历史与理想》(History & Ideals of American Art)中,欧仁·诺伊豪斯(Eugen Neuhaus)在白鲁斯的传记中这样写到:“中国画以及意大利的早期风格似乎对他的观念产生了明显的影响。”Stanford University, Calif., Stanford University Press; London, H. Milford, Oxford University Press, 1931, p.361. 另参见《1915-1941美国的精确主义:重新安排现实》(Precisionism in America, 1915-1941: Reordering Reality, New York: Abrams, in association with the Montclair Art Museum, 1994), p. 16.

[43]在《艺术》(The Arts)中,引自《白鲁斯的艺术》(The Art of Edward Bruce), p. 6.

[44]白鲁斯是一位左翼艺术家,是罗斯福总统新政中公共艺术项目的负责人。参阅安德鲁·海明威(Andrew Hemingway):《左翼艺术家:美国艺术家和共产主义运动,1926-1956》(Artists on the Left : American Artists and the Communist Movement, 1926-1956, New Haven: Yale University Press, c2002), pp.80-82, 以及白鲁斯(Edward Bruce),《全国艺术展》(National Exhibition of Art, by the Public Works of Art Project, April 24, 1934 to May 20, 1934) (inclusive) the Corcoran Gallery of Art, Washington, District of Columbia, (Washington, U. S. Govt. print. off., 1934).

[45]查农生于威尼斯,1920年代到30年代住在巴黎,曾两次到过上海(1932年,1935年)。20年后,查农在意大利策划了一个《中国古代肖像画展》(Mostra di antichi ritratti cinesi, Milano, Edizioni Beatrice d'Este, 1956)。

[46]按照由程演生在《上海画报》第369期中“意大利现代画家萨龙传的描述”:“盖君既厌欧土写实肖生客气之风,而欲熔铸中国精思入神主观之妙,又能以纵横之力,简远之笔,夹写希腊石刻风调以出之,其未来之所造,殆欲于南欧艺术界,特树一帜,其志盛矣。”

[47]从1900年代到1920年代初,白鲁斯是太平洋发展公司(Pacific Development Company)的总裁,该公司在组建华美银行(Chinese-American Bank)时向中国政府提供了550万美元的贷款。参见《华尔街日报》(The Wall Street Journal) “太平洋发展公司在中国发展计划”(“Pacific Development Plans to Develop China”), March 29, 1920, p. 11.

[48]1935年4月13日的《申报》报道,黄宾虹和其他中国著名艺术家一样,拜访并参观了查农的画展,交流了艺术见解。——新按:参阅洪再新:《意大利画家查农的中国古画收藏及其在华的展览与创作活动(1928-37)》,《艺术学研究》,《“中央”大学艺术学研究所学报》,第7期,2011年,第1-38页。

[49]可能写给《中山日报》编辑伍千里,后者于1947年12月15日发表。

[50]自明治维新以来,日本开始成为世界列强之一。1900年后,日本的中国艺术品市场,包括古代和现代的艺术品,逐步全球化。

[51]小栗秋堂对《中华名画:E. A.史德匿藏品影本》也有贡献,如为传为王维的《江山霁雪图》所作的题跋,刊于图录第54页。

[52]参见其《沪滨古画市场记》,载《艺观》杂志第2期。

[53]到目前为止,我们还不清楚黄宾虹是否知道史德匿的第二批中国画收藏在1929年4月全球东亚艺术市场最著名的中心东京美术俱乐部展销的情况。

[54]《唐宋元明名画大观》(东京:大塚巧艺社,1929)是展览目录之一。这些物品都是从中国和日本公私藏家借来的。另一个是1931年的宋、元、明、清展览。

[55]黄宾虹的一幅山水画被收录在其目录中。这个交流展览系列是由中日画家于1918年在北京发起的。参见鹤田武良:《20世纪20年代的日中美术交流——以日中绘画联合展览为中心》,“广东与20世纪中国美术”国际学术研讨会组织委员会编:《广东与20世纪中国美术国际学术研讨会论文集》,湖南美术出版社,2006年,第69-82页。

[57]日本山水画的多样化风格为中国艺术家提供了进行艺术实践和反思的宝贵范例。同时,它为西方人理解20世纪的中国山水画提供了一个有用的参照系。所有这些反过来又帮助日本艺术家、收藏家和经销商在处理现代和当代中国绘画时更具选择性。须磨氏藏品新近捐赠给了京都国立博物馆。笔者要感谢该馆的西上实先生于2004年夏天为笔者在京都研究须磨的黄宾虹藏品提供便利。

[58]须磨氏向西方同行推荐“新中国画”时,恰逢E. A. 史德匿在东京市场进行新的商业交易——其中一套十二开的南宋册页,后来来到了美国博物馆和私人藏家手中。参见《目录——スッラへルネク氏所藏品展观》,东京美术印刷社。

[59]1936年6月10日,容大块(1900-1963)致信须磨氏,感谢须磨氏将容的两幅山水画介绍给美国驻华大使詹森(Nelson Johnson, 1887-1954),后者共支付了500元购买之。参阅西上实:《须磨弥吉郎:<须磨笔记,中国现代绘画卷(1)>》, 见《学丛》(The Bulletin of the Kyoto National Museum), No. 25, 2003. 笔者感谢蔡涛先生提供信息。

[60]参见1931年5月22日和10月的通信,引自王中秀编撰:《黄宾虹年谱》,2005年,第264、273页。

[61]参见《凌沧集》下冊。他描述了他在1922年访华时与吴昌硕和王震(1867-1938)的会面。

[62]田边氏是一位著名的政治家和商人。参见《碧堂先生山水画册》(松冈:1926年)后米山梅吉(1868-1946)和玉木懿夫跋文。

[63]犬养毅为田边氏冈山县同乡,《碧堂先生山水画册》的封面上有其题签。

[64]铁斋与罗振玉(1866-1940)等著名中国学者有联系。

[65]田边氏在富冈铁斋之后对文人艺术的孤独探索仍然是默默无闻的。这可能是他为什么如此渴望通过黄氏的欣赏和延誉,让他的诗和画为中国同行所知。参阅他在1931年10月写给黄氏的信,发表在《学术世界》上。——新按:参见洪再新:《笔墨在中国文人画与日本南画复兴中的意义——以1920-30年代黄宾虹与田边碧堂的交往为例》,收入关山月美术馆编:《黄宾虹与笔墨问题文集》,广西美术出版社,2008年,第28-47页。

[66]洪再新:《学术与市场——从张虹与黄宾虹的交往看广东的艺术实验》,《荣宝斋》,2004年第3期,第58-73页;第4 期,第60-69页;第5期,第66-79页。

[67]石谷风:《一艺之成,必竭苦功》,收入石谷风:《古风堂谈艺录》,天津古籍出版社,1994年,第33-34页。

[68]在可能是1943年6月给傅雷的信中,黄宾虹还提到了他与法国的伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)的联系,后者是最杰出的汉学家之一。见《黄宾虹文集书信编》,第203页。

[69]黄宾虹是该校的校长。参阅《黄宾虹年谱》,第245页。

[70]《申报》,1930年6月5日。马古烈是研究《文选》的专家,但他对当前欧洲艺术运动的观察引起了黄的注意。

[71]通过一个非同寻常的发行系统,每期3万份画报几乎覆盖了全国和海外华人社区的每个角落。

[72]1934年1月第84期,《蜀游山水》(“Landscape, Szechuan Province by P. H. Huang”)。他的另一幅山水刊于1935年1月第101期,第15页。在1934年5月第89期上摘引了黄宾虹对其粤友卢子枢 (1900-1978)文人画的评论。

[73]与15年前爱诗客在旧金山为推广中国现代绘画所做的工作相比,在比利时举办的中国当代画家展览,对国内绘画界,尤其是山水画界,是一个鞭策。

[74]我们注意到,在获得一等奖的九位获奖者中,有一位是现代画家,三位广东“折衷派”画家,五位文人山水画家。评委们既来自中国,也来自海外华人社会。参看黄宾虹收藏《中华民国参加比利时国际博览会特刊》。

[75]他立即与女弟子顾飞分享了这一喜讯,见《黄宾虹文集·书信编》,第372-373页。

[76]早在1928年,德国教授威廉·科恩(William Cohn, 1880-1961)就对17世纪文人画中的“现代情感”(Modernes Fühlen)和欧洲艺术进行了比较:“人们想到了科林斯和塞尚,并考虑到差异可能在哪里。”参见其《中国艺术的最新收购目录》(“Neuerwerbungen chinesische Kunst”),载于《艺术和艺术家》(Kunst and Künstler, 26, 1928: 300,引自乔·安妮·比尔尼·当兹克(Jo-Anne Birnie Danzker),“上海摩登”(“Shanghai Modern”),载于《上海摩登,1919-1945》(Shanghai modern, 1919-1945) , edited by Jo-Anne Birnie Danzker, Ken Lum, and Zheng Shengtian, (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004), note. 138, p.441.

[79]参阅马熙乐(Shelagh Vainker):《现代中国绘画在欧洲的展览:1933-1935》(Exhibitions of Modern Chinese Painting in Europe, 1933-1935),收入范景中、曹意强编:《20世纪中国画:“传统的延续与衍进”国际学术研讨会论文集》,浙江人民美术出版社,1997年,第554-561页。对伯林顿宫展览有不同的看法,以及关于它的批评意见,见Basil Gray,“回眸皇家学院中国艺术展,1935-36年”(“The Royal Academy Exhibition of Chinese Art, 1935-36 in Retrospect”), in Transactions of the Oriental Ceramic Society, (London: The Society, 1985-86), p.14. 它也给欧内斯特·贡布里希(Ernest Gombrich)这样的西方艺术史家留下了深刻印象。45年后,当他评论苏立文的《山川悠远:中国山水画艺术》时,贡布里希仍然用展出的作品来阐述他的观点。(原文以《西方人的眼光》(‘Under Western Eyes’)为题发表在1980年9月5日的《泰晤士报文学增刊》(Times Literary Supplement)上。贡布里希把中国画算作再现主义艺术的三个传统之一。他问道:“那么,我们应该如何解释贯穿艺术史,将希腊、中国和文艺复兴时期的几个错觉主义风格的岛屿与‘观念'艺术的浩瀚海洋区分开来的这个巨大鸿沟?”(收入《木马沉思录:艺术理论文集》(Meditation on a Hobby Horse, and Other Essays on the Theory of Art, London: Phaidon, 1963, p.9.) 高居翰在《关于中国绘画的历史和后历史的一些思考》(“Some Thoughts on the History and Post-History of Chinese Painting”)一文中,也从不同的角度强调了中国山水画家对世界艺术史的这一贡献。载于《亚洲艺术档案》(Archives of Asian Art), LV, 2005, pp. 17-33.

[80]黄指出,两人“皆以淑媛而能孜孜为学,无所厌倦”。

[82]自1936年以来,余静芝在加拿大和美国生活。胡适在《余静芝画集(三)》的英文前言中写道,她“是当代极少数不受西方绘画影响的画家之一”。有趣的是,余静芝的传记没有提到她安徽宛陵的家世,而是强调了她与南宋首都杭州的关系——“出生在美丽而浪漫的杭州,有着很好的文化传承。几个世纪以来杭州因其伟大的画家、诗人和学者而闻名于世,其美丽的西湖,几处小岛,点缀其中,十分得宜;周边的寺院丛林有许多传说和故事,还有关于宋代宫廷艺术的辉煌记忆。”《余氏传记》,第7页。

[83]1965年6月30日林语堂(1895-1967)为《余静芝画集(三)》作序:“总的来说,她擅长被称为‘北宗’的那种精细的细节……余小姐并不追求文人画派的自由、大胆的笔触,但对自然和各种物体的真正的中国式感觉是明确无误的。”其注云:“应海外华人的要求,余小姐于1937年春来此展出作品。同年,她的画作在温哥华和达拉斯(Dallas)的国际展览中展出,1938年11月在纽约东57街5号(5 East 57th Street)的通运中国艺术馆(Ton Ying Chinese Art Gallery)展出。 到达纽约后不久,她开始在中国艺术俱乐部(Chinese Art Club)教授中国画。她也有很多私人学生,包括中国人和美国人。她在装饰方面也取得了同样的成功。她为纽约最可爱的住宅之一绘制了一系列美丽的四幅壁画,彩色的山水画,代表了一年中的四个季节。她曾两次应布鲁克林博物馆之邀向学生展示她的绘画。她还为Castleton China, Inc.设计了中国风格的瓷器系列,由Thomas Henry Benton等杰出的美国艺术家参与设计。她的设计和成品器物于1942年冬天在纽约展出,1943年春天在波士顿、芝加哥和其他城市展出。她的画作于1943年1月和2月在大都会艺术博物馆展出,并于1943年3月和4月在宾夕法尼亚艺术博物馆展出。1943年秋天,在美国艺术联盟(the American Federation of Art)的主持下,她的画作在美国的许多城市展出。在过去的20年中,她的画作多次与其他艺术家的作品一起在美国不同的地方展出。1955年,她在纽约市举办了两次个人画展,一次在华美协进会(China Institute in America),另一次在通运公司(Ton Ying and Co.)。她最近的一次个人画展是1964年11月2日在纽约市的中国之家(China House)举行的。”《余氏传记》,第7页。

[84]第一期包括高嵡、张坤仪、张书旂、余静芝、齐白石、林风眠、徐悲鸿等著名画家。胡适和林语堂撰写了介绍性说明。胡适认为这些严肃的作品“在不同程度上代表了中国的艺术复兴运动”。显然,他的兴趣在于再现艺术的复兴,因为他引用了王济远的说法来强调宋徽宗时期创造的表现主义传统。参阅“现代中国绘画展”(An Exhibition of Modern Chinese Paintings, January 15-March 14, the Metropolitan Museum of Art, (New York: Metropolitan Museum of Art, 1943);有胡适、寿景伟、林语堂和普艾伦(Alan Priest)的介绍。第二次是“高嵡和张坤仪画展”(March 21-April 23, the Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art, 1944)。胡适也写了一篇介绍性的说明。这两个展览都是由普艾伦策划的。普艾伦是南宋宫廷风格的忠实粉丝,他坚持认为即使是假的宋画也要比后期的文人画好。参阅“高嵡、张坤仪画展”及胡适、高嵡、普艾伦的介绍。

[85]根据一个消息来源,孔达(Contag)的丈夫任职德国驻上海领事馆。参见熊静宜:《王季迁:悠游书画一世纪》, http://www.artouch.com, 2003年12月30日访问。

[86]黄宾虹分别于1935年5月16日和6月6日将她介绍给其他传统文人山水画家,如住在杭州的余绍宋。参阅《黄宾虹年谱》,第356页。

[87]当时,喜龙仁已经开始收集后期中国绘画的视觉资料,并对新安画派有所偏爱。

[88]在他们见面的第二天,即1936年2月18日,黄宾虹给许承尧写信,谈到此事。

[89]孔达、王季迁:《明清画家印鉴》,商务印书馆,1940年。1947年,王季迁移居纽约,成为当地最有影响力的收藏家和文人艺术家之一。他继续着与余静芝、“折衷派”和普艾伦在北美的工作相反的努力。关于王季迁的艺术和生活,参见谢柏轲:《心灵的山水:王季千绘画作品》。

[90]黄宾虹于1938-1939年与顾飞书,于1943年与傅雷书,于1946年与朱研英书。

[92]该学派认为,心理、生理和行为现象是不可还原的经验配置,不能从感觉和反应等感知元素的简单总和中推导出来。参见考夫卡:《格式塔心理学原理》(Principles of Gestalt Psychology), New York, Harcourt, Brace & World, 1935。笔者感谢艾克朗大学(The University of Akron)的美国心理学历史档案馆的Lizette Royer女士,她帮助检索了德里斯珂與考夫卡通信的信件。

[93]考夫卡在准备他将于1939年春天在布郎玛学院(Bryn Mawr)举办的研讨会上发表的《艺术心理学问题》(“Problem of Psychology of Art”)时,要求得到德里斯珂的新书手稿,以及相关的书目信息。德里斯珂尝试了,但向他表示了她的歉意。将格式塔心理学应用在艺术研究上,是由鲁道夫·阿恩海姆(Rudolph Arnheim)延续的,先后出版了《艺术与视知觉》(A Psychology Of The Creative Eye, Berkeley: University of California Press, 1954)等名著。

[94]德里斯珂接受过西方艺术史的培训后,1916年成为大学学院的美学讲师。 她在杰出的汉学家劳费尔(Dr. Berthold Laufer,1874-1934)的指导下研习中国书法。她与日本艺术家户田谦二合写的书,于1935年由芝加哥大学出版社出版。——新按:承Greg Robinson博士惠示户田氏本名,在此鸣谢。

[95]见《纽约时报》1937年3月29日报道。笔者感谢潘思婷女士惠示芝加哥大学图书馆特别收藏品中有关德里斯珂档案的重要信息。

[96]她在莫斯科停留后回国。笔者感谢约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会(John Simon Guggenheim Memorial Foundation)资深副总裁G. Thomas Tanselle先生惠示德里斯珂档案。

[97]他名为虎矫如,英文名字是Charles Y. Hu。虎矫如乃南京人,在前往芝加哥大学攻读地质学博士学位前,曾任教中央大学。他的博士论文是《四川盆地的农业和林业土地利用》(The Agricultural and Forestry Land-use of Szechuan Basin, Chicago, Ill., 1946)。——新按:承赵为娅博士惠示虎矫如姓氏,在此鸣谢。

[98]德里斯珂中文平平,黄宾虹也不懂英文,但很幸运有虎先生担任中介。

[99]在他们当中,黄宾虹对德里斯珂的反应最为热烈。黄宾虹应该听说过格式塔理论,很可能早在20世纪20年代末就从他的中国心理学家那里听说过。考虑到黄宾虹在这方面可能的学术资源,参阅《黄宾虹年谱》,第223-231页王中秀先生的初步研究。不清楚德里斯珂在1935年第一次,也是唯一一次的亚洲之行中是否见过或听说过黄宾虹。在她现存的第一封日期为1939年4月28日的信中,德里斯珂实际上要求黄宾虹替她在中国购买《美术丛书》。在前往中国、朝鲜和日本之前,她在芝加哥与胡适等几位中国知识界名流结为好友,而胡适早在1917年就认识了黄宾虹。

[100]他在1939年3月21日之后给德里斯珂的第一封回信中,包括了《画谈》手稿。

[101]在这些画作中,黄宾虹为德里斯珂展示了17世纪那些“新安画派”大师的不同风格,他们的艺术和理论是她研究的对象。——新按:参阅洪再新:《“天涯知己”——黄宾虹与芝加哥中国画学教授德里斯珂》,《名家》创刊号,上海书画出版社,2020年,第49-55页。

[102]实际上,考夫卡有一个中国学生黄翼(1903-1944),他在1930年成为浙江大学的心理学教授。

[104]这位记者的笔名是谛听。关于史德匿,我们后来知道他仍在与西方客户做古董生意,直到他在1946年1月将他的画廊卖给了一个上海经销商。——新按:截至2022年,笔者所见史德匿最后的《影本》签名本日期是1948年。

[105]从1939年4月28日,也就是他收到德里斯珂第一封信的当天,到1955年1月,也就是他去世前的两个月,黄宾虹在与朋友的通信中多次提到与德里斯珂的沟通。

[107]洪再新:《绍介西人学术弘扬当代国画——关于黄宾虹晚年和苏立文的一段间接对话》,《艺术史研究》第6辑,中山大学出版社,2005年,第71-103页。

[109]在此之前,庞薰琹为苏立文收集了傅雷以前收藏的三幅黄氏作品。

[110]苏立文不记得他在1940年至1946年逗留中国西部期间曾听说过黄宾虹的名字。通过妻子吴寰的关系网,苏立文认识了许多艺术家,大多数是西方风格的画家。他熟悉的国画山水画家是广州的关山月(1912-2000),他是“折衷派”大师们的弟子。在关山月的指导下,苏立文根据《芥子园画谱》中的范本学会了画中国山水。苏立文在离开中国前往英国之前,还收到了关山月所赠的《乡村水车图》作为纪念。在不久后发表在英国《画室》杂志上的文章中,苏立文向西方读者介绍了这些特殊经历。在1947年至1948年期间,当他在伦敦收到黄宾虹的一幅小山水画时,对他而言黄宾虹只是一个名字而已。

[111]他们有很好的明清和现代中国山水画的收藏,这使得苏立文能够在1959年2月举办中国绘画的借展。

[113]在中华人民共和国,黄宾虹继续从他在资本主义社会的老大师那里汲取灵感,尽管他不再跟随苏立文先在波士顿地区,后在新加坡所做的一切。此外,来自苏维埃阵营的艺术史学家开始收集20世纪中国山水画,并介绍黄宾虹的艺术贡献。在苏立文的书出版的时候,两位捷克斯洛伐克的艺术史学家海耶克(Lubor Hajek)和霍夫梅斯特(Adolf Hoffmeister)在1954年访华,撰写了《捷克当代中国绘画》(Contemporary Chinese Painting in Czech),并于1961年被翻译成英文。1964年和1965年,另一位捷克艺术史学家海择勒(Josef Hejzlar)在庆祝黄宾虹百年诞辰时写了一篇文章。

[114]《20世纪中国艺术》(Chinese Art in the Twentieth Century), 1959,p. 40.

[115]参见注[11]洪再新:《鼓吹革命与艺术理想——从<真相画报>(1912-1913)看黄宾虹与岭南三家的关系》。从辛亥革命后黄宾虹与来自广东的“革命画家”在编辑《真相画报》中的关系可以看出,双方都是以市场为导向,都对跨文化的艺术交流抱有越来越大的热情。也参见郭适(Ralph Croizier):《现代中国的艺术与革命:1906-1951年的岭南(广东)画派》(Art and revolution in modern China: the Lingnan (Cantonese) school of painting, 1906-1951), (Berkeley: University of California Press, 1988).

[116]载《传道书》1:9,见黄宾虹为《新画法》所作的序言中,这是现在所知他著作中唯一的英文引文。《新画法》是陈树人翻译的日本绘画手册,由审美书馆出版。

[117]在此之前,赫伯特·里德爵士(Sir Herbert Read, 1893-1968)在为蒋彝所撰《中国书法;美学与技术简介》(Chinese Calligraphy; an Introduction to its Aesthetic and Technique, London: Methuen, 1954)撰写的前言中,将中国书法与西方的“新绘画运动”联系在一起。他写道,西方现代主义“至少部分地直接受到中国书法的启发——它有时被称为‘有机抽象’,甚至有时被称为‘书法绘画’”。他在为苏立文1959年一书所作的序言中,重申了同样的观点,他说:“许多欧美艺术家所从事的行动绘画,采用了视觉抽象的原则,即苏立文先生在第二章中所描述的中国古代传统,最特别的是‘骨法用笔’的原则,这是赋予书法艺术以美丽和活力的品质。”参阅德里斯珂给芝加哥大学校长马克斯·梅森 (Max Mason, 1877-1961)的信:“它格外有活力,格外美丽,格外‘现代’,如此符合当代最好的趋势,会对当时的主要画家的风格产生直接影响。”1926年7月28日,第3页。

[118]见《上海摩登》, p. 57. 有趣的是,《上海摩登》展览将黄宾虹晚年的一大批抽象画放在抗日战争时期的社会抵抗背景中,并不是严格意义上的历史重构。因为那时黄宾虹最具创造力的个人风格正在形成之中,要到1953年获得“中国人民优秀画家”的荣誉前后,方才完成自己独创的绘画风格。

本文内容版权归本刊所有,未经允许,不得转载,侵权必究。

格式塔理论是20世纪一个有影响力的实验心理学流派

[92]

。该理论于1912年在德国兴起,几乎同时被引入英语世界和东亚地区。它在艺术方面的应用主要是由其三位创始人之一的寇特·考夫卡(Kurt Koffka, 1886-1941)提出的

[93]

。在黄宾虹所交往的外国人中,芝加哥大学的德里斯珂通过与考夫卡长达10年的交流,表达了对这种新方法的热情。她撰写的《中国书法》(Chinese Calligraphy)是西方出版的第一本同类书籍

[94]

(图23),体现对格式塔理论的认识。她对中国艺术中的书法空间和抽象笔墨的兴趣使她区别于喜龙仁和孔达对明清绘画的描述和分析。在大学校长罗伯特·哈钦斯(Robert Hutchins,1899-1977)的支持下,她关于中国书画笔墨研究的课题得到了1937年的古根海姆基金

[95]

。尽管“卢沟桥事变”爆发,日军入侵华北,使她去北平的研究计划中途受阻

[96]

,但多亏有古根海姆基金,德里斯珂通过他的助手

[97]

与许多中国学者和艺术家通信

[98]

(图24)。黄宾虹受到了德里斯珂的理论论述的启发

[99]

。除了山水画家的声誉外,黄宾虹也是著名的理论家,德里斯珂称他为“中国批评界的祭酒”

[100]

。德里斯珂在收到黄宾虹的文章和12开的山水册页时

[101]

,喜出望外。她继续向考夫卡报告她与黄宾虹的通信,并敦请他投入这种跨文化对话

[102]

。1940年德里斯珂寄给考夫卡的圣诞卡上有一张石涛(1642-1707)的小幅山水画的复制品。这让人想起她早先给考夫卡的信:“我最感兴趣的是空间问题——你必须让我了解你在这个问题上写的任何东西……你可以违背透视的每一个‘法则’而得到完美的空间,——我有一些精彩的例子。”

[103]

与查尔斯·兰姆近百年前所写的关于“透视之前的世界”相比,这预示着巨大的认识变化。

图23 [美]德里斯珂《中国书法》书影 1935年

图24 [美]德里斯珂与黄宾虹书 26.5×17.5cm 1939年

由于各种原因,考夫卡在1941年11月去世前,德里斯珂与他终止了交往。巧合的是,一个月后,《新北京报》刊登了对黄宾虹关于他与史德匿多年以前商业合作的采访

[104]

。如果把考夫卡在史密斯学院的亡故与北京报纸上重述的史德匿的故事放在一起,乍一听有些奇怪,因为它们对于展示20世纪山水画西渐过程看似没有任何联系。然而,这两个事件恰恰巧妙地显示了市场和学术于20世纪初以来在促进国际文化交流历程中所起的主导作用。没有一个外国画商像史德匿那样对黄宾虹的国际市场观产生了如此深刻的影响。同样,也没有任何一个外国人像德里斯珂那样对黄宾虹的艺术实践和理论探索产生过如此重大的影响

[105]

——尽管黄宾虹很可能不知道考夫卡与德里斯珂的个人交往以及德里斯珂未竟的研究项目

[106]

。

在黄宾虹的遗物中没有发现1940年后与德里斯珂的通信。但在1947年至1950年之间,在黄氏的友朋书札中,经常出现英国苏立文这个名字。在苏立文撰写的《20世纪中国艺术》一书中,有三幅黄氏的山水画。这些信件之中有一封于1947年12月15日刊登在广州的《中山日报》上,它有点像公开告示:“近有英国苏立文抵沪,向庞薰琹君代索时人画件,闻将著述画评。”

令人惊讶的是,苏立文本人直到2003年之前完全不知道黄宾虹曾向他的艺术家同伴和公众宣传过他计划完成的著作

[107]

。正如苏立文后来所描述的那样,他与黄宾虹的间接对话起因于一个“快乐的意外”

[108]

——这是由1946年10月的一次真正的意外造成的,当时他的手提箱在切斯特和伦敦之间的地铁上被盗,里面有他在中国几年为撰写该书所做的笔记资料。通过庞薰琹、希特立(Geoffrey Hedley ?-1958)和傅雷的帮助,苏立文重新收集了中国艺术家的传记及其艺术的复制品。黄氏怀着极大的热情,给苏立文寄去了一帧《蜀游图》(图25)

[109]

。四川是苏立文开始其毕生探索中国艺术旅程的地方,尽管他认识黄宾虹的山水艺术是在回英国以后的事

[110]

。

图25 黄宾虹 《蜀游山水》 纸本设色 35×26.3cm

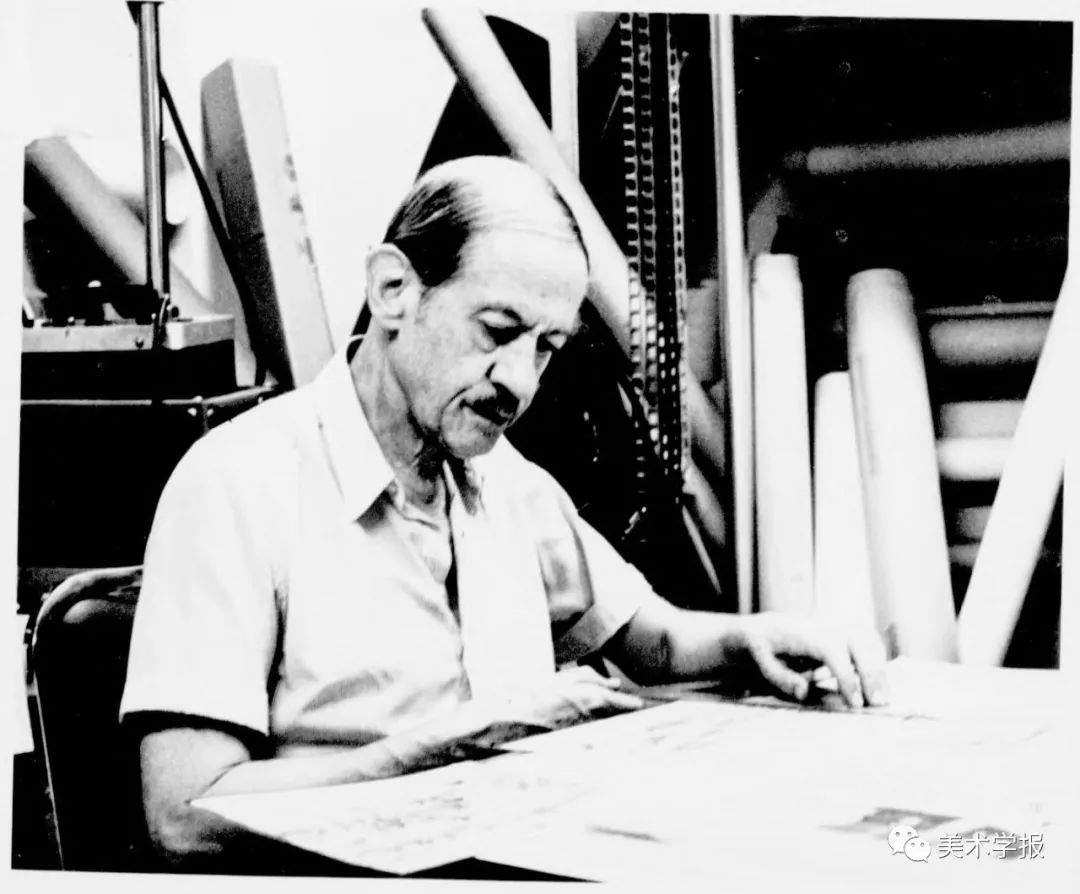

作为“快乐的意外”的一部分,苏立文在波士顿购买了一套黄宾虹早期山水画。在哈佛大学完成以中国山水画起源的博士论文之际,他将此册页中的6开易手,用以缓解他拮据的经济状况。从1954年到1959年,苏立文在新加坡的马来亚国立大学博物馆担任馆长,在星洲有一批黄宾虹的弟子和仰慕者

[111]

。例如,黄宾虹的粤籍弟子之一的陈景昭就有百余幅黄宾虹的作品,斋号“百虹楼”

[112]

。这使苏立文能从如此精彩的图像库中挑选出黄宾虹的非凡杰作,作为第一本20世纪中国艺术英文专著的扉页彩版

[113]

。所有这些文化交流,有些发生在黄氏去世之后,但都源于庞薰琹、傅雷、陈景昭等中国艺术家、评论家和收藏家的佽助,以及在希特立和苏立文等西方收藏家和学者的支持,不懈地追求跨文化交流,沟通欧亚。作为他们间接对话的结果,黄氏的代表作在《20世纪中国艺术》中刊出,推进中西方现代艺术的发展。苏立文敏锐地描述了黄氏画风的衍进轨迹:“随着年龄的增长,他的风格变得更强,更有表现力。如果我们将早期的册页与他生命最后几年画的山水画相比较,就可以看出这一点。”

[114]

总括而言,黄宾虹的案例表明,在20世纪前半叶,通过向西方展示中国古代和现代的山水画,呈现了一种充满希望、卓有成效,且与西方现代主义的崛起的殊途同归的跨文化趋势。

首先,黄宾虹通过中国艺术的新国际市场,帮助20世纪的山水国画推上国际舞台。黄宾虹和他中外合作伙伴在制作《中华名画:史德匿藏品影本》时采用的包装策略,即“二十世纪新发明”,此对现代国画山水的海外市场产生了直接影响。在私人赞助、博物馆展览、国际博览会、现代出版物、大众媒体广告、慈善捐款、政治宣传等方面,都极大地重塑了约瑟夫·艾尔索普(Joseph Alsop)所说的“稀有艺术传统(the rare art traditions)”。在国际舞台上,黄宾虹和他广东及其他地方的传统山水画家并不很留意“艺术与革命”的命题

[115]

。相反,黄氏和邓实、吴衡之等广东友人,通过与爱诗客、谛部和弗莱彻等外国友人的合作,以中国古画的辉煌光环,大力推广近现代中国山水画。

其次,黄宾虹通过与外国画家的互动和对话,向国际舞台展示了他取自中国山水画丰富传统的灵感所达到的新成就。在跨文化的语境中,美国的白鲁斯借鉴了他曾收藏的明代《泰山图》等画作为参照;意大利的查农在作品中尝试使用中国绘画的材料;日本的田边华决意振兴南画的写意传统;而欧美的现代主义艺术家则对17世纪中国文人山水画风格情有独钟。早在1914年,黄宾虹就注意到了这种急剧变化的画面,曾引《圣经》指出其一般性特征:“太阳之下无新事 (There is nothing new under the sun)。”

[116]

黄宾虹不是基督徒,却是一位虔诚的中国山水画家,他对这句经文如何确定世界艺术和文化的共同特征和差异非常着迷。直到20世纪40年代,黄氏在与弟子的通信中还在引申,体现他对世界艺术的终极关怀。他从未停止过对不同文化之间共性的追求,以超越不同时代的山水画风格,自成一家。

第三,黄宾虹与汉学家、美学家和艺术史学家的特殊关系有助于改变20世纪山水画的形象。黄宾虹的山水画实践以及他的绘画理论构成了西方国家的中国艺术教学和研究不可分割的一部分。德里斯珂的教学课程和中国美学研究项目、孔达和喜龙仁关于中国后期绘画史的研究工作,苏立文关于中国山水画艺术的著作等,都大大增强了西方观众对20世纪山水国画的兴趣。由于黄氏的特殊贡献,寇特·考夫卡和其他西方学者逐渐理解了中国山水画家长期以来在书画方面的理论研究。同样是因为黄氏独特成就,现代艺术的斗士赫伯特·里德爵士(Sir Herbert Read,1893-1968)为苏立文《20世纪中国艺术》作序,他越来越意识到西方现代主义与中国书法家和文人山水画家之间的共同点,这种认识与德里斯珂自1920年代以来所考察的情况不谋而合

[117]

。在黄宾虹去世半个世纪后,西方学术界对20世纪中国山水画家于世界艺术的贡献表示敬意。正如乔·安妮·比尔尼·当兹克(Jo-Anne Birnie Danzker)所指出的:“黄宾虹大胆而自由的笔触在今天丝毫没有失去魅力,他的绘画构成了对20世纪现代主义的一些最重要的贡献。”

[118]

的确,黄宾虹以他独特而洪亮的声音发起了与西方现代艺术运动的历史对话。

*鸣谢:王中秀先生与笔者就黄宾虹艺术和生活方方面面进行了长达一年的讨论;华莱士·温斯顿(Wallace Weston)博士和潘思婷(Elinor Pearlstein)与本人分享他们的想法和信息,并对手稿提出意见;高居翰(James Cahill)教授阅读了手稿并提出了改进意见,笔者对他们深表谢忱。本文译自Hong Zaixin, “Twentieth Century Chinese Landscape Painting in the West: the Case of Huang Binhong”,收入卢辅圣主编:《20世纪中国山水画研讨会论文集》,上海书画出版社,2006 年,第530-550页。

[1]这项调查强调了两个方面。一个是西方的20世纪中国山水画;另一个是关于这个主题的西方学术研究。相对而言,这两个方面在中国绘画研究中都还没有得到充分的研究。例如,谢柏轲(Jerome Silbergeld)在其《西方中国绘画研究专论》[载于《亚洲学志》(The Journal of Asian Studies)第46期,1987年第4期]提到:“现代中国画的角色正在迅速变化,直到最近才成为基本的研究对象,因此不包括在本报告的范畴内。”在同样的语境中,詹姆斯·艾尔金斯(James Elkins)的《西方艺术史学中的中国山水画》(Chinese Landscape Painting as Western Art History, 1995)一书中,在基于西方对20世纪前中国山水画的研究历史和现状,提出了两个问题——它们是“表现他人的‘一般’哲学问题,以及中国山水画的‘具体’例子”(第9页;英文手稿iv.)。尽管如此,这样的理论讨论肯定会有助于重新思考我们在西方对20世纪国画山水的探索。笔者感谢高居翰教授惠寄艾尔金斯的英文手稿及其中译本。近年来,西方学界中关注20世纪中国山水画的研究不在少数。安雅兰(Julia F. Andrews)的《中华人民共和国的画家和政治,1949-1979》(Painters and politics in the People's Republic of China, 1949-1979, Berkeley: University of California Press, 1994),谢柏轲的 《心灵的山水:王季千绘画作品》 (Mind Landscapes: the Paintings of C.C. Wang, Seattle: Henry Art Gallery, University of Washington: University of Washington Press, 1987),方闻的《介乎两种文化之间:大都会艺术博物馆藏安思远捐赠的十九世纪末和二十世纪的中国画》(Between Two Cultures Late-nineteenth- and Twentieth-century Chinese Paintings from the Robert H. Ellsworth Collection in the Metropolitan Museum of Art, New Haven: Yale University Press, 2001)等,都是值得注意的。关于20世纪中国山水画家的论文,如陈师曾(1876-1923)、潘天寿(1898-1971)、李可染(1907-1989)、曾佑和(1924-)等,自1980年以来不断增加。

[2]最近关于黄宾虹的中文学术研究通常体现在上海书画出版社出版的一系列黄宾虹的著作和绘画作品中。包括1992年的《黄宾虹画集》;1993年的《黄宾虹抉微画集》;1999年的《黄宾虹文集》,6卷本;2005年《黄宾虹年谱》,均由王中秀编辑。2004年浙江博物馆出版了《画之大者黄宾虹》,浙江人民美术出版社。自1985年以来,笔者做了一系列黄宾虹研究个案,下文将有所提及。在英文方面,郭继生(Jason Kuo)的展览图目《传统中的创新:黄宾虹的绘画》(Innovation within Tradition: the Painting of Huang Pin-hung, Hong Kong: Hanart Gallery; Williamstown, Mass.: Williams College Museum of Art, 1989),以及《现代中国绘画中的传统转变:黄宾虹的晚年作品》(Transforming Traditions in Modern Chinese Painting: Huang Pin-hung's late work, New York: Peter Lang, 2004)一书。然而,后者并不了解上述国内最新发表的学术成果。相比之下,苏碧颐(Pikyee Kotewall)的博士论文 “黄宾虹(1865-1955)和对20世纪中国绘画传统的重新定义”(“Huang Binhong (1865-1955) and his Re-definition of the Chinese Painting Tradition in the Twentieth Century”, University of Hong Kong, 1998),和罗清奇(Claire Roberts)的博士论文“阴面山:黄宾虹(1896-1955)和二十世纪中国的艺术连续性”(“The Dark Side of the Mountain: Huang Binhong (1896-1955) and Artistic Continuity in Twentieth Century China”,Canberra: Australian National University,2005),很好地参考了中国大陆最新的相关成果。

[3][英]苏立文著,洪再新译:《山川悠远——中国山水画艺术》,岭南美术出版社,1989年,序言。

[4]载于《伦敦杂志》(London Magazine, London: Routledge/Thoemmes Press),笔名为“埃利亚”(Elia)。

[5]邓实:《辑录余谈》,原载《神州国光集》,1911年,第17集。

[6]狄平子(1872-1941)《平等阁日记》记述的北京庚子事变。

[7]包括《国粹学报》,这是最有影响力的学术期刊之一。《神州国光集》是以珂罗版和锌版印刷的中国书画刊物。

[8]第一套40册1911年由神州国光社出版,尝试将西方的“美术”(Fine Arts)概念应用到中国历代艺术文献的整理出版工作中。黄宾虹1928年接手完成该丛书的全部项目。

[10]致柳亚子的两封信,分别刊于《南社丛刻》1914年第13卷和1915年第14卷。

[11]黄宾虹是《真相画报》的专栏作家之一。参见洪再新:《鼓吹革命与艺术理想——从<真相画报>(1912—1913)看黄宾虹与岭南三家的关系》,《朵云》第44期,1995年,第54-61页。

[12]郑旼《拜经斋日记》,原书8卷,时间为1672年至1676年,现藏杭州文物考古研究所。参见洪丽雅:《读郑旼<拜经斋日记>有感》,《徽州社会科学》,1998年第3期,第381-83页。关于这个问题的系统讨论,见高居翰《画家生涯:传统中国画家的生活与工作》(The Painter's Practice: How Artists Lived and Worked in Traditional China, New York: Columbia University Press, 1994), pp.50-59.

[14]《澄怀古道·黄宾虹》,香港市政局,1995年,第51页。

[15]谛部曾将樵云山人《钟馗捉鬼传》译成德文Dschung Kuei, Bezwinger der Teufel, (Potsdam, Kiepenheuer, 1923)。

[17]他的译著包括Gems of Chinese Verse, Shanghai, Commercial Press ltd., 1926.

[18]弗莱彻英译《珠江井》这首粤语民歌,刊于《时事画报》,其对当代中国绘画很感兴趣。

[19]苏曼殊是一位禅僧画家、诗人、爱国者和半个广东人,为黄宾虹友人。弗莱彻在他的诗中,激赏苏曼殊绘画中的禅意。《苏曼殊画册》约刊于1919年,由朱少璋重刊,香港,1998年,附录二,第42页。

[20]Strehlneek中文名为史德匿。参看洪再新:《古画交易中的艺术理想——吴昌硕、黄宾虹与〈中华名画:史德匿藏品影本〉始末考略》,收入卢辅圣主编:《海派绘画研究文集》,上海书画出版社,2001 年,第 597-635 页。——新按:笔者在该文的增订本中,做了一些正误与更新,见洪再新《黄宾虹的世界意义——中国现代艺术史文集》下册第七章,中国美术学院出版社,2022年,第456-495页,以及Zaixin Hong, From Stockholm to Tokyo: E. A. Strehlneek’s Two Shanghai Collections in A Global Market for Chinese Painting in the Early 20th Century, in Moving Objects: Space, Time, and Context, Tokyo: the Tokyo National Research Institute of Cultural Properties, 2004. pp. 111-134.

[21]见《时报》1912年7月7日该校招生广告。

[22]在《影本》的序言中, 身为海上画坛祭酒的吴昌硕为这样的学术交流喝彩,他说: “复得良友之助,赏鉴日益精。著有论说,吾国文学稽古之士,或有未能及也。”

[24]上海等地的西方媒体对中国的山水画非常着迷,尽管有像《江山霁雪图》这样的唐代王维(699-761)的伪作。《字林西报》于1914年7月27日第13版发表了一篇评论,说《影本》讲述了“图画本身的故事”。

[25]见其刊于《语词和图像》(Ord och Bild)的文章, (Stockholm: P.A. Norstedt & Söner, 1915), pp. 305-18.

[28]在“刘松甫先生赴巴拿马博览大会颂词”中说:“今同人等以美利坚因巴拿马运河告成,特开万国博览大会为亚美交通之大纪念。先生所珍藏者,实足为中国近数百年来物质文明之代表。际此世界唯一之盛会,若不参与期间,任其韬光匿迹,不独有辜先生毕生雅爱,且亦非发扬国粹之道。因力请先生仍尽所有,运送来会,以征世界品题。”

[29]前述“颂词”称:“刘先生松甫浙东定海耆硕也。品格清华,志趣高洁,生平无他嗜好,唯对于古今名人图画真迹,宝爱成癖,苟有所遇,不惜捐巨资以罗致之。极数十年之物色,搜得珍品数百幅,前年三月,徇至友之请,曾以所有陈列于上海博物馆,籍供游人眼福。一时中外鉴家争先快睹,叹为得未曾有。……猥荷先生赞同,躬与其盛,同人等玩感先生之不吝,且卜为该会所欢迎。因免冠鞠躬而乐为之颂。颂曰‘乌岭之东,天山之阳,声名文物,矞矞皇皇。维我刘公,数典不忘,钩沉访古,心写心藏。巴拿一河,亚美通航,会以纪盛,揽及万方。刘公之宝,乃国之光,及时披露,驰誉无疆。’”

[30]在博览会之后,刘松甫的收藏最终散落在美国;其中部分现代作品收藏在芝加哥艺术学院博物馆,由爱诗客捐赠。笔者要感谢芝加哥艺术学院博物馆的中国艺术部潘思婷副主任在2002年4月为笔者展示了这些画作。

[31]1918年《良师》(Mentor)杂志刊出爱诗客写的《中国绘画》专号(第6卷第13期,总166期),一篇谈“山水”(Landscape),一谈“中国艺术中的现代派”(The Modernists in Chinese Art),讨论的是关于虚谷和方雪坡这两位活跃于沪上的花鸟画家。

[34]许默斋序云:“即当代名手所作,亦兼收并蓄,博采无遗。”“然无人为之指示其中奥窍,移译精髓,则外人亦乌从而研究之耶。”

[35]该书“说明”:“欲购此书或观原画或求吴夫人墨宝者,祈问上海闸北鸿兴路华兴里第四弄底退藏庐吴衡之先生可也。”

[36]传为10世纪的李成所绘,由别发洋行(Kelly & Walsh. Co.)刊行,第1卷第6期。该洋行代理海外发行史德匿的《影本》。

[37]1924年3月12日。见《申报》3月13日和19日报道。

[38]在《艺观》(上海:艺观学社,1926,第2期)杂志上,他可能不知道在瑞典发生了什么,科拉斯·法赫拉乌斯通过斯德哥尔摩一家画廊拍卖了他的收藏,出版有《中国艺术精选目录:周—汉—唐—宋—明—清时代的瓷器和陶器、绘画、青铜器、雕塑、家具等的收藏目录》Catalogue of A Choice Collection of Chinese Art: Porcelain and Pottery, Paintings, Bronzes, Sculptures, Furniture, etc. of the Chou-Han-Tang-Sung-Ming-Ching-Dynasties, (Stockholm: Sigge Bjorocks Konsthandel gallery, 1926)。

[39]序言由王雪帆翻译。目前为止,我们还没有找到任何关于该展览及其英文目录的信息。——新按,2016年承美国艺术馆专家的帮助,在白鲁斯友人奥斯卡·布鲁曼那(Oscar Bluemner, 1867-1938)的档案中,找到了中国学会1921年赈济中国水灾活动的《中国画展》目录上的这篇序文,时间比黄宾虹1926年“编者按”提到“前年”再早几年。

[40]参见“白鲁斯的风景画”(“Landscapes by Edward Bruce”),载于《基督教箴言报》(The Christian Science Monitor), April 6, 1925, p. 6. 盖伦·斯通(Galen Stone)是白鲁斯多年的合作伙伴。他们对收藏后期中国画的兴趣,在欧美,特别是波士顿地区,颇为罕见。笔者要感谢普吉湾大学图书馆副馆长Lori Riciglinao女士帮助收集了相关资料。

[41]在《美国艺术的历史与理想》(History & Ideals of American Art)中,欧仁·诺伊豪斯(Eugen Neuhaus)在白鲁斯的传记中这样写到:“中国画以及意大利的早期风格似乎对他的观念产生了明显的影响。”Stanford University, Calif., Stanford University Press; London, H. Milford, Oxford University Press, 1931, p.361. 另参见《1915-1941美国的精确主义:重新安排现实》(Precisionism in America, 1915-1941: Reordering Reality, New York: Abrams, in association with the Montclair Art Museum, 1994), p. 16.

[43]在《艺术》(The Arts)中,引自《白鲁斯的艺术》(The Art of Edward Bruce), p. 6.

[44]白鲁斯是一位左翼艺术家,是罗斯福总统新政中公共艺术项目的负责人。参阅安德鲁·海明威(Andrew Hemingway):《左翼艺术家:美国艺术家和共产主义运动,1926-1956》(Artists on the Left : American Artists and the Communist Movement, 1926-1956, New Haven: Yale University Press, c2002), pp.80-82, 以及白鲁斯(Edward Bruce),《全国艺术展》(National Exhibition of Art, by the Public Works of Art Project, April 24, 1934 to May 20, 1934) (inclusive) the Corcoran Gallery of Art, Washington, District of Columbia, (Washington, U. S. Govt. print. off., 1934).

[45]查农生于威尼斯,1920年代到30年代住在巴黎,曾两次到过上海(1932年,1935年)。20年后,查农在意大利策划了一个《中国古代肖像画展》(Mostra di antichi ritratti cinesi, Milano, Edizioni Beatrice d'Este, 1956)。

[46]按照由程演生在《上海画报》第369期中“意大利现代画家萨龙传的描述”:“盖君既厌欧土写实肖生客气之风,而欲熔铸中国精思入神主观之妙,又能以纵横之力,简远之笔,夹写希腊石刻风调以出之,其未来之所造,殆欲于南欧艺术界,特树一帜,其志盛矣。”

[47]从1900年代到1920年代初,白鲁斯是太平洋发展公司(Pacific Development Company)的总裁,该公司在组建华美银行(Chinese-American Bank)时向中国政府提供了550万美元的贷款。参见《华尔街日报》(The Wall Street Journal) “太平洋发展公司在中国发展计划”(“Pacific Development Plans to Develop China”), March 29, 1920, p. 11.

[48]1935年4月13日的《申报》报道,黄宾虹和其他中国著名艺术家一样,拜访并参观了查农的画展,交流了艺术见解。——新按:参阅洪再新:《意大利画家查农的中国古画收藏及其在华的展览与创作活动(1928-37)》,《艺术学研究》,《“中央”大学艺术学研究所学报》,第7期,2011年,第1-38页。

[49]可能写给《中山日报》编辑伍千里,后者于1947年12月15日发表。

[50]自明治维新以来,日本开始成为世界列强之一。1900年后,日本的中国艺术品市场,包括古代和现代的艺术品,逐步全球化。

[51]小栗秋堂对《中华名画:E. A.史德匿藏品影本》也有贡献,如为传为王维的《江山霁雪图》所作的题跋,刊于图录第54页。

[52]参见其《沪滨古画市场记》,载《艺观》杂志第2期。

[53]到目前为止,我们还不清楚黄宾虹是否知道史德匿的第二批中国画收藏在1929年4月全球东亚艺术市场最著名的中心东京美术俱乐部展销的情况。

[54]《唐宋元明名画大观》(东京:大塚巧艺社,1929)是展览目录之一。这些物品都是从中国和日本公私藏家借来的。另一个是1931年的宋、元、明、清展览。

[55]黄宾虹的一幅山水画被收录在其目录中。这个交流展览系列是由中日画家于1918年在北京发起的。参见鹤田武良:《20世纪20年代的日中美术交流——以日中绘画联合展览为中心》,“广东与20世纪中国美术”国际学术研讨会组织委员会编:《广东与20世纪中国美术国际学术研讨会论文集》,湖南美术出版社,2006年,第69-82页。

[57]日本山水画的多样化风格为中国艺术家提供了进行艺术实践和反思的宝贵范例。同时,它为西方人理解20世纪的中国山水画提供了一个有用的参照系。所有这些反过来又帮助日本艺术家、收藏家和经销商在处理现代和当代中国绘画时更具选择性。须磨氏藏品新近捐赠给了京都国立博物馆。笔者要感谢该馆的西上实先生于2004年夏天为笔者在京都研究须磨的黄宾虹藏品提供便利。

[58]须磨氏向西方同行推荐“新中国画”时,恰逢E. A. 史德匿在东京市场进行新的商业交易——其中一套十二开的南宋册页,后来来到了美国博物馆和私人藏家手中。参见《目录——スッラへルネク氏所藏品展观》,东京美术印刷社。

[59]1936年6月10日,容大块(1900-1963)致信须磨氏,感谢须磨氏将容的两幅山水画介绍给美国驻华大使詹森(Nelson Johnson, 1887-1954),后者共支付了500元购买之。参阅西上实:《须磨弥吉郎:<须磨笔记,中国现代绘画卷(1)>》, 见《学丛》(The Bulletin of the Kyoto National Museum), No. 25, 2003. 笔者感谢蔡涛先生提供信息。

[60]参见1931年5月22日和10月的通信,引自王中秀编撰:《黄宾虹年谱》,2005年,第264、273页。

[61]参见《凌沧集》下冊。他描述了他在1922年访华时与吴昌硕和王震(1867-1938)的会面。

[62]田边氏是一位著名的政治家和商人。参见《碧堂先生山水画册》(松冈:1926年)后米山梅吉(1868-1946)和玉木懿夫跋文。

[63]犬养毅为田边氏冈山县同乡,《碧堂先生山水画册》的封面上有其题签。

[64]铁斋与罗振玉(1866-1940)等著名中国学者有联系。

[65]田边氏在富冈铁斋之后对文人艺术的孤独探索仍然是默默无闻的。这可能是他为什么如此渴望通过黄氏的欣赏和延誉,让他的诗和画为中国同行所知。参阅他在1931年10月写给黄氏的信,发表在《学术世界》上。——新按:参见洪再新:《笔墨在中国文人画与日本南画复兴中的意义——以1920-30年代黄宾虹与田边碧堂的交往为例》,收入关山月美术馆编:《黄宾虹与笔墨问题文集》,广西美术出版社,2008年,第28-47页。

[66]洪再新:《学术与市场——从张虹与黄宾虹的交往看广东的艺术实验》,《荣宝斋》,2004年第3期,第58-73页;第4 期,第60-69页;第5期,第66-79页。

[67]石谷风:《一艺之成,必竭苦功》,收入石谷风:《古风堂谈艺录》,天津古籍出版社,1994年,第33-34页。

[68]在可能是1943年6月给傅雷的信中,黄宾虹还提到了他与法国的伯希和(Paul Pelliot, 1878-1945)的联系,后者是最杰出的汉学家之一。见《黄宾虹文集书信编》,第203页。

[69]黄宾虹是该校的校长。参阅《黄宾虹年谱》,第245页。

[70]《申报》,1930年6月5日。马古烈是研究《文选》的专家,但他对当前欧洲艺术运动的观察引起了黄的注意。

[71]通过一个非同寻常的发行系统,每期3万份画报几乎覆盖了全国和海外华人社区的每个角落。

[72]1934年1月第84期,《蜀游山水》(“Landscape, Szechuan Province by P. H. Huang”)。他的另一幅山水刊于1935年1月第101期,第15页。在1934年5月第89期上摘引了黄宾虹对其粤友卢子枢 (1900-1978)文人画的评论。

[73]与15年前爱诗客在旧金山为推广中国现代绘画所做的工作相比,在比利时举办的中国当代画家展览,对国内绘画界,尤其是山水画界,是一个鞭策。

[74]我们注意到,在获得一等奖的九位获奖者中,有一位是现代画家,三位广东“折衷派”画家,五位文人山水画家。评委们既来自中国,也来自海外华人社会。参看黄宾虹收藏《中华民国参加比利时国际博览会特刊》。

[75]他立即与女弟子顾飞分享了这一喜讯,见《黄宾虹文集·书信编》,第372-373页。

[76]早在1928年,德国教授威廉·科恩(William Cohn, 1880-1961)就对17世纪文人画中的“现代情感”(Modernes Fühlen)和欧洲艺术进行了比较:“人们想到了科林斯和塞尚,并考虑到差异可能在哪里。”参见其《中国艺术的最新收购目录》(“Neuerwerbungen chinesische Kunst”),载于《艺术和艺术家》(Kunst and Künstler, 26, 1928: 300,引自乔·安妮·比尔尼·当兹克(Jo-Anne Birnie Danzker),“上海摩登”(“Shanghai Modern”),载于《上海摩登,1919-1945》(Shanghai modern, 1919-1945) , edited by Jo-Anne Birnie Danzker, Ken Lum, and Zheng Shengtian, (Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2004), note. 138, p.441.

[79]参阅马熙乐(Shelagh Vainker):《现代中国绘画在欧洲的展览:1933-1935》(Exhibitions of Modern Chinese Painting in Europe, 1933-1935),收入范景中、曹意强编:《20世纪中国画:“传统的延续与衍进”国际学术研讨会论文集》,浙江人民美术出版社,1997年,第554-561页。对伯林顿宫展览有不同的看法,以及关于它的批评意见,见Basil Gray,“回眸皇家学院中国艺术展,1935-36年”(“The Royal Academy Exhibition of Chinese Art, 1935-36 in Retrospect”), in Transactions of the Oriental Ceramic Society, (London: The Society, 1985-86), p.14. 它也给欧内斯特·贡布里希(Ernest Gombrich)这样的西方艺术史家留下了深刻印象。45年后,当他评论苏立文的《山川悠远:中国山水画艺术》时,贡布里希仍然用展出的作品来阐述他的观点。(原文以《西方人的眼光》(‘Under Western Eyes’)为题发表在1980年9月5日的《泰晤士报文学增刊》(Times Literary Supplement)上。贡布里希把中国画算作再现主义艺术的三个传统之一。他问道:“那么,我们应该如何解释贯穿艺术史,将希腊、中国和文艺复兴时期的几个错觉主义风格的岛屿与‘观念'艺术的浩瀚海洋区分开来的这个巨大鸿沟?”(收入《木马沉思录:艺术理论文集》(Meditation on a Hobby Horse, and Other Essays on the Theory of Art, London: Phaidon, 1963, p.9.) 高居翰在《关于中国绘画的历史和后历史的一些思考》(“Some Thoughts on the History and Post-History of Chinese Painting”)一文中,也从不同的角度强调了中国山水画家对世界艺术史的这一贡献。载于《亚洲艺术档案》(Archives of Asian Art), LV, 2005, pp. 17-33.

[80]黄指出,两人“皆以淑媛而能孜孜为学,无所厌倦”。

[82]自1936年以来,余静芝在加拿大和美国生活。胡适在《余静芝画集(三)》的英文前言中写道,她“是当代极少数不受西方绘画影响的画家之一”。有趣的是,余静芝的传记没有提到她安徽宛陵的家世,而是强调了她与南宋首都杭州的关系——“出生在美丽而浪漫的杭州,有着很好的文化传承。几个世纪以来杭州因其伟大的画家、诗人和学者而闻名于世,其美丽的西湖,几处小岛,点缀其中,十分得宜;周边的寺院丛林有许多传说和故事,还有关于宋代宫廷艺术的辉煌记忆。”《余氏传记》,第7页。

[83]1965年6月30日林语堂(1895-1967)为《余静芝画集(三)》作序:“总的来说,她擅长被称为‘北宗’的那种精细的细节……余小姐并不追求文人画派的自由、大胆的笔触,但对自然和各种物体的真正的中国式感觉是明确无误的。”其注云:“应海外华人的要求,余小姐于1937年春来此展出作品。同年,她的画作在温哥华和达拉斯(Dallas)的国际展览中展出,1938年11月在纽约东57街5号(5 East 57th Street)的通运中国艺术馆(Ton Ying Chinese Art Gallery)展出。 到达纽约后不久,她开始在中国艺术俱乐部(Chinese Art Club)教授中国画。她也有很多私人学生,包括中国人和美国人。她在装饰方面也取得了同样的成功。她为纽约最可爱的住宅之一绘制了一系列美丽的四幅壁画,彩色的山水画,代表了一年中的四个季节。她曾两次应布鲁克林博物馆之邀向学生展示她的绘画。她还为Castleton China, Inc.设计了中国风格的瓷器系列,由Thomas Henry Benton等杰出的美国艺术家参与设计。她的设计和成品器物于1942年冬天在纽约展出,1943年春天在波士顿、芝加哥和其他城市展出。她的画作于1943年1月和2月在大都会艺术博物馆展出,并于1943年3月和4月在宾夕法尼亚艺术博物馆展出。1943年秋天,在美国艺术联盟(the American Federation of Art)的主持下,她的画作在美国的许多城市展出。在过去的20年中,她的画作多次与其他艺术家的作品一起在美国不同的地方展出。1955年,她在纽约市举办了两次个人画展,一次在华美协进会(China Institute in America),另一次在通运公司(Ton Ying and Co.)。她最近的一次个人画展是1964年11月2日在纽约市的中国之家(China House)举行的。”《余氏传记》,第7页。

[84]第一期包括高嵡、张坤仪、张书旂、余静芝、齐白石、林风眠、徐悲鸿等著名画家。胡适和林语堂撰写了介绍性说明。胡适认为这些严肃的作品“在不同程度上代表了中国的艺术复兴运动”。显然,他的兴趣在于再现艺术的复兴,因为他引用了王济远的说法来强调宋徽宗时期创造的表现主义传统。参阅“现代中国绘画展”(An Exhibition of Modern Chinese Paintings, January 15-March 14, the Metropolitan Museum of Art, (New York: Metropolitan Museum of Art, 1943);有胡适、寿景伟、林语堂和普艾伦(Alan Priest)的介绍。第二次是“高嵡和张坤仪画展”(March 21-April 23, the Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art, 1944)。胡适也写了一篇介绍性的说明。这两个展览都是由普艾伦策划的。普艾伦是南宋宫廷风格的忠实粉丝,他坚持认为即使是假的宋画也要比后期的文人画好。参阅“高嵡、张坤仪画展”及胡适、高嵡、普艾伦的介绍。

[85]根据一个消息来源,孔达(Contag)的丈夫任职德国驻上海领事馆。参见熊静宜:《王季迁:悠游书画一世纪》, http://www.artouch.com, 2003年12月30日访问。

[86]黄宾虹分别于1935年5月16日和6月6日将她介绍给其他传统文人山水画家,如住在杭州的余绍宋。参阅《黄宾虹年谱》,第356页。

[87]当时,喜龙仁已经开始收集后期中国绘画的视觉资料,并对新安画派有所偏爱。

[88]在他们见面的第二天,即1936年2月18日,黄宾虹给许承尧写信,谈到此事。

[89]孔达、王季迁:《明清画家印鉴》,商务印书馆,1940年。1947年,王季迁移居纽约,成为当地最有影响力的收藏家和文人艺术家之一。他继续着与余静芝、“折衷派”和普艾伦在北美的工作相反的努力。关于王季迁的艺术和生活,参见谢柏轲:《心灵的山水:王季千绘画作品》。

[90]黄宾虹于1938-1939年与顾飞书,于1943年与傅雷书,于1946年与朱研英书。

[92]该学派认为,心理、生理和行为现象是不可还原的经验配置,不能从感觉和反应等感知元素的简单总和中推导出来。参见考夫卡:《格式塔心理学原理》(Principles of Gestalt Psychology), New York, Harcourt, Brace & World, 1935。笔者感谢艾克朗大学(The University of Akron)的美国心理学历史档案馆的Lizette Royer女士,她帮助检索了德里斯珂與考夫卡通信的信件。

[93]考夫卡在准备他将于1939年春天在布郎玛学院(Bryn Mawr)举办的研讨会上发表的《艺术心理学问题》(“Problem of Psychology of Art”)时,要求得到德里斯珂的新书手稿,以及相关的书目信息。德里斯珂尝试了,但向他表示了她的歉意。将格式塔心理学应用在艺术研究上,是由鲁道夫·阿恩海姆(Rudolph Arnheim)延续的,先后出版了《艺术与视知觉》(A Psychology Of The Creative Eye, Berkeley: University of California Press, 1954)等名著。

[94]德里斯珂接受过西方艺术史的培训后,1916年成为大学学院的美学讲师。 她在杰出的汉学家劳费尔(Dr. Berthold Laufer,1874-1934)的指导下研习中国书法。她与日本艺术家户田谦二合写的书,于1935年由芝加哥大学出版社出版。——新按:承Greg Robinson博士惠示户田氏本名,在此鸣谢。

[95]见《纽约时报》1937年3月29日报道。笔者感谢潘思婷女士惠示芝加哥大学图书馆特别收藏品中有关德里斯珂档案的重要信息。

[96]她在莫斯科停留后回国。笔者感谢约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会(John Simon Guggenheim Memorial Foundation)资深副总裁G. Thomas Tanselle先生惠示德里斯珂档案。

[97]他名为虎矫如,英文名字是Charles Y. Hu。虎矫如乃南京人,在前往芝加哥大学攻读地质学博士学位前,曾任教中央大学。他的博士论文是《四川盆地的农业和林业土地利用》(The Agricultural and Forestry Land-use of Szechuan Basin, Chicago, Ill., 1946)。——新按:承赵为娅博士惠示虎矫如姓氏,在此鸣谢。

[98]德里斯珂中文平平,黄宾虹也不懂英文,但很幸运有虎先生担任中介。

[99]在他们当中,黄宾虹对德里斯珂的反应最为热烈。黄宾虹应该听说过格式塔理论,很可能早在20世纪20年代末就从他的中国心理学家那里听说过。考虑到黄宾虹在这方面可能的学术资源,参阅《黄宾虹年谱》,第223-231页王中秀先生的初步研究。不清楚德里斯珂在1935年第一次,也是唯一一次的亚洲之行中是否见过或听说过黄宾虹。在她现存的第一封日期为1939年4月28日的信中,德里斯珂实际上要求黄宾虹替她在中国购买《美术丛书》。在前往中国、朝鲜和日本之前,她在芝加哥与胡适等几位中国知识界名流结为好友,而胡适早在1917年就认识了黄宾虹。

[100]他在1939年3月21日之后给德里斯珂的第一封回信中,包括了《画谈》手稿。

[101]在这些画作中,黄宾虹为德里斯珂展示了17世纪那些“新安画派”大师的不同风格,他们的艺术和理论是她研究的对象。——新按:参阅洪再新:《“天涯知己”——黄宾虹与芝加哥中国画学教授德里斯珂》,《名家》创刊号,上海书画出版社,2020年,第49-55页。

[102]实际上,考夫卡有一个中国学生黄翼(1903-1944),他在1930年成为浙江大学的心理学教授。

[104]这位记者的笔名是谛听。关于史德匿,我们后来知道他仍在与西方客户做古董生意,直到他在1946年1月将他的画廊卖给了一个上海经销商。——新按:截至2022年,笔者所见史德匿最后的《影本》签名本日期是1948年。

[105]从1939年4月28日,也就是他收到德里斯珂第一封信的当天,到1955年1月,也就是他去世前的两个月,黄宾虹在与朋友的通信中多次提到与德里斯珂的沟通。

[107]洪再新:《绍介西人学术弘扬当代国画——关于黄宾虹晚年和苏立文的一段间接对话》,《艺术史研究》第6辑,中山大学出版社,2005年,第71-103页。

[109]在此之前,庞薰琹为苏立文收集了傅雷以前收藏的三幅黄氏作品。

[110]苏立文不记得他在1940年至1946年逗留中国西部期间曾听说过黄宾虹的名字。通过妻子吴寰的关系网,苏立文认识了许多艺术家,大多数是西方风格的画家。他熟悉的国画山水画家是广州的关山月(1912-2000),他是“折衷派”大师们的弟子。在关山月的指导下,苏立文根据《芥子园画谱》中的范本学会了画中国山水。苏立文在离开中国前往英国之前,还收到了关山月所赠的《乡村水车图》作为纪念。在不久后发表在英国《画室》杂志上的文章中,苏立文向西方读者介绍了这些特殊经历。在1947年至1948年期间,当他在伦敦收到黄宾虹的一幅小山水画时,对他而言黄宾虹只是一个名字而已。

[111]他们有很好的明清和现代中国山水画的收藏,这使得苏立文能够在1959年2月举办中国绘画的借展。

[113]在中华人民共和国,黄宾虹继续从他在资本主义社会的老大师那里汲取灵感,尽管他不再跟随苏立文先在波士顿地区,后在新加坡所做的一切。此外,来自苏维埃阵营的艺术史学家开始收集20世纪中国山水画,并介绍黄宾虹的艺术贡献。在苏立文的书出版的时候,两位捷克斯洛伐克的艺术史学家海耶克(Lubor Hajek)和霍夫梅斯特(Adolf Hoffmeister)在1954年访华,撰写了《捷克当代中国绘画》(Contemporary Chinese Painting in Czech),并于1961年被翻译成英文。1964年和1965年,另一位捷克艺术史学家海择勒(Josef Hejzlar)在庆祝黄宾虹百年诞辰时写了一篇文章。

[114]《20世纪中国艺术》(Chinese Art in the Twentieth Century), 1959,p. 40.

[115]参见注[11]洪再新:《鼓吹革命与艺术理想——从<真相画报>(1912-1913)看黄宾虹与岭南三家的关系》。从辛亥革命后黄宾虹与来自广东的“革命画家”在编辑《真相画报》中的关系可以看出,双方都是以市场为导向,都对跨文化的艺术交流抱有越来越大的热情。也参见郭适(Ralph Croizier):《现代中国的艺术与革命:1906-1951年的岭南(广东)画派》(Art and revolution in modern China: the Lingnan (Cantonese) school of painting, 1906-1951), (Berkeley: University of California Press, 1988).

[116]载《传道书》1:9,见黄宾虹为《新画法》所作的序言中,这是现在所知他著作中唯一的英文引文。《新画法》是陈树人翻译的日本绘画手册,由审美书馆出版。

[117]在此之前,赫伯特·里德爵士(Sir Herbert Read, 1893-1968)在为蒋彝所撰《中国书法;美学与技术简介》(Chinese Calligraphy; an Introduction to its Aesthetic and Technique, London: Methuen, 1954)撰写的前言中,将中国书法与西方的“新绘画运动”联系在一起。他写道,西方现代主义“至少部分地直接受到中国书法的启发——它有时被称为‘有机抽象’,甚至有时被称为‘书法绘画’”。他在为苏立文1959年一书所作的序言中,重申了同样的观点,他说:“许多欧美艺术家所从事的行动绘画,采用了视觉抽象的原则,即苏立文先生在第二章中所描述的中国古代传统,最特别的是‘骨法用笔’的原则,这是赋予书法艺术以美丽和活力的品质。”参阅德里斯珂给芝加哥大学校长马克斯·梅森 (Max Mason, 1877-1961)的信:“它格外有活力,格外美丽,格外‘现代’,如此符合当代最好的趋势,会对当时的主要画家的风格产生直接影响。”1926年7月28日,第3页。

[118]见《上海摩登》, p. 57. 有趣的是,《上海摩登》展览将黄宾虹晚年的一大批抽象画放在抗日战争时期的社会抵抗背景中,并不是严格意义上的历史重构。因为那时黄宾虹最具创造力的个人风格正在形成之中,要到1953年获得“中国人民优秀画家”的荣誉前后,方才完成自己独创的绘画风格。

本文内容版权归本刊所有,未经允许,不得转载,侵权必究。

本刊立足广州美术学院,面向全国高等美术院校,是一本以研究美术为宗旨的学术刊物。其中“美术史研究”栏目,是我们多年来全力打造的精品栏目,欢迎海内外专家学者惠赐佳作。本刊不收取任何版面费用。

联系地址

:

广州市海珠区昌岗东路257号广州美术学院《美术学报》编辑部