中国人大多对明太祖朱元璋杀功臣的故事耳熟能详,但却很少有人了解朱元璋称帝前对老同事的屠戮,以及这种屠戮背后的派系逻辑。

文|陶禹廷

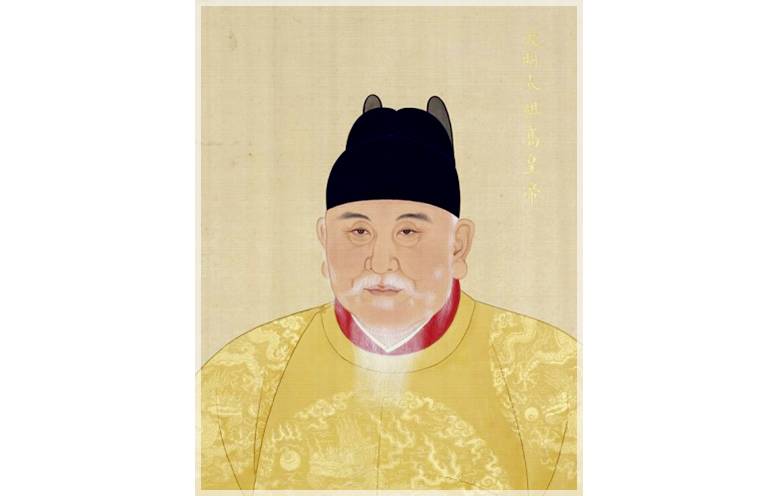

明朝开国皇帝朱元璋,素以「屠戮功臣」著称。

但是,后人常常误以为,明太祖只有在君临天下后才拿老同志开刀,起家之初则是一副知恩图报、宽厚仁慈的形象。

▍明太祖朱元璋(1328-1398)

明史专家商传所著的《明太祖朱元璋》一书,就如此描述朱元璋和郭子兴(他的上司兼岳父)的关系:

郭子兴趁机说:「不如我去换朱元璋驻守泗州,以巩固后防,保卫濠州。」

赵均用闻言也不疑虑,竟放郭子兴带本部人马去滁州换防。

朱元璋在滁州闻讯大喜,马上集合人马,迎接郭子兴及家眷入城,合家团聚,大摆宴席,互叙离情别绪,人人兴高采烈,个个欢天喜地。

次日,朱元璋召集众将,请郭子兴首席坐了,然后拱手交出兵权,说:「元璋及手下三万兵将愿听命于郭元帅指挥。」

郭子兴大喜,也不推辞,总理滁州军务。

著名畅销书《明朝那些事儿》里,也有类似的段子。

如此有情有义的青年朱元璋形象,与暴戾的晚年朱元璋全然不同。不过,历史事实并非如此:无论是称帝前还是称帝后,朱元璋的风格一向就是内部倾轧。

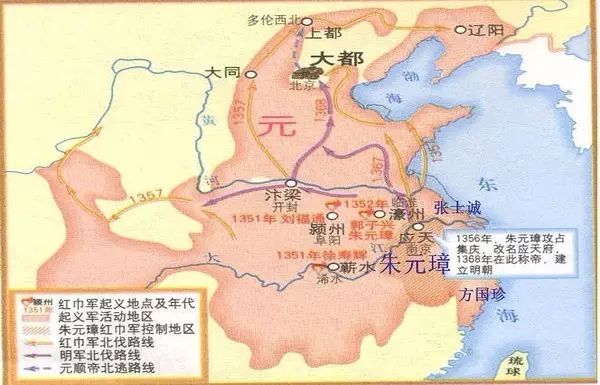

公元 1352 年,朱元璋时年 25 岁,因战乱频繁、生计艰难,只身投奔濠州的红巾军元帅郭子兴。郭对他颇为器重,不仅视为亲信,还将养女马氏嫁与他为妻。

▍郭子兴(1302-1355)

次年,朱元璋受命离开濠州,南下攻打定远,途中收服兵民二万三千余人,趁势开辟了根据地滁州,部众扩大到三万人,甚至超过了郭子兴在濠州的班底(一万左右)。

不久,郭子兴因为在濠州遭到排挤,率军转移到滁州,接管了朱元璋的兵权。

不过,郭子兴也并非完全自成山头,而是从始至终都隶属于刘福通、韩山童创立的红巾军系统。朱元璋在称帝前,也一直奉红巾军的「龙凤政权」为正阙,接受「龙凤政权」册封的官职。

因此,朱元璋的几万兵力归顺的并非他个人,而是冲着「红巾军」这杆大旗而来。郭子兴作为红巾军的「元帅」,收回朱元璋的兵权也属顺理成章,很难说是朱元璋「知恩图报」。

▍在相当长的时间里,朱元璋的部众都隶属于红巾军系统

独立开辟根据地后,朱元璋在「龙凤政权」眼中的辈分也低于郭子兴,甚至低于郭子兴的长子和旧将。

公元 1355 年初,郭子兴病逝,「龙凤政权」发下诏旨,封郭子兴的长子郭天叙(封号「滁阳王子」)为都元帅,其旧将张天祐为右副元帅,朱元璋则仅为左副元帅,相当于三号人物。

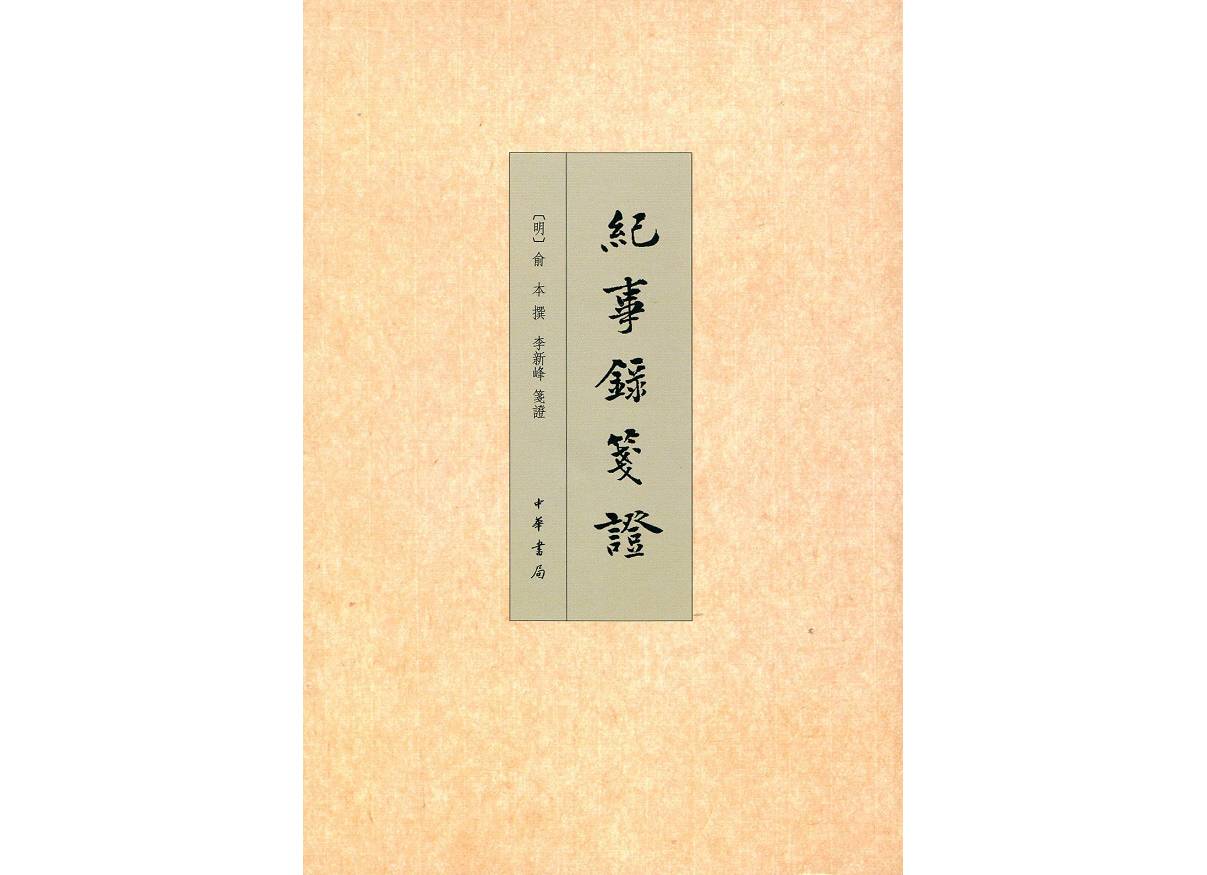

▍《纪事录》,原名《皇明纪事录》,元末明初俞本撰,后由张大同删定。《纪事录》的作者系明初一位粗通文墨的武人,曾追随朱元璋起事,记叙了诸多明朝建国前的轶闻。

不过,早在郭子兴死前,野心勃勃的朱元璋已经晋升为总管,官职仅次于郭子兴,「龙凤政权」的册封显然不足以令朱元璋满意。

于是,一场「意外事故」发生了。

公元 1355 年冬,郭天叙、张天祐二人携兵进攻集庆(南京),朱元璋命陈野先助阵。

陈野先本来是元朝降将,曾因谋划叛变而被人告发,朱元璋明知他心向元廷,却故意派他率旧部协助。陈野先果然发难,「邀郭元帅饮,杀之;擒张元帅献于福寿,亦杀之(《纪事录》)」。

后来,陈野先被乡兵误杀,其子陈兆先率余部再次归顺朱元璋。对这支曾经降而复叛的部队,朱不但未予惩治,反而表现出优待和信任,「择(陈兆先部)骁健者五百人入卫,解甲酣寝达旦(《明史·太祖纪一》)」。

郭天叙和张天祐死后,朱元璋终于如愿坐上第一把交椅。

美中不足的是,郭子兴的三儿子郭天爵尚在,且被「龙凤政权」封为中书右丞。公元 1358 年,朱元璋终于以「谋叛」为罪名杀死郭天爵,消灭了郭子兴的最后一位男性后代。

朱元璋成功清理老上司的后代后,还是没有成为真正的独立君主。

一方面,

江南红巾军派系林立,

许多「归顺」的部队仍保留着原有的从属编制;另一方面,朱元璋还要向亳州的「龙凤政权」宣誓效忠,全员接受「小明王」册封的官职。因此,朱元璋和下属的关系更像是「同僚」,而非官史鼓吹的「君臣」。

如此混乱的局面下,朱元璋的内部清洗当然不能终止。而且,他的「同僚」也确实不能让他放心。

濠州出身的红巾军将领邵荣,就仍

具备挑战朱元璋的实力和意图。

由于明代官史的刻意淡化,相比郭子兴,邵荣的身份极少受到关注,但他的地位异常重要。

在朱元璋端掉郭子兴家族后,邵荣一度位及行省平章,仅次于朱元璋的行省丞相。

同时,邵荣的辈分也不同于常遇春、冯胜等后来投效的将领。他

是德高望重的老首长,早在

郭子兴刚刚起事时就已追随左右,很可能对朱元璋诛灭郭氏早有怨言。

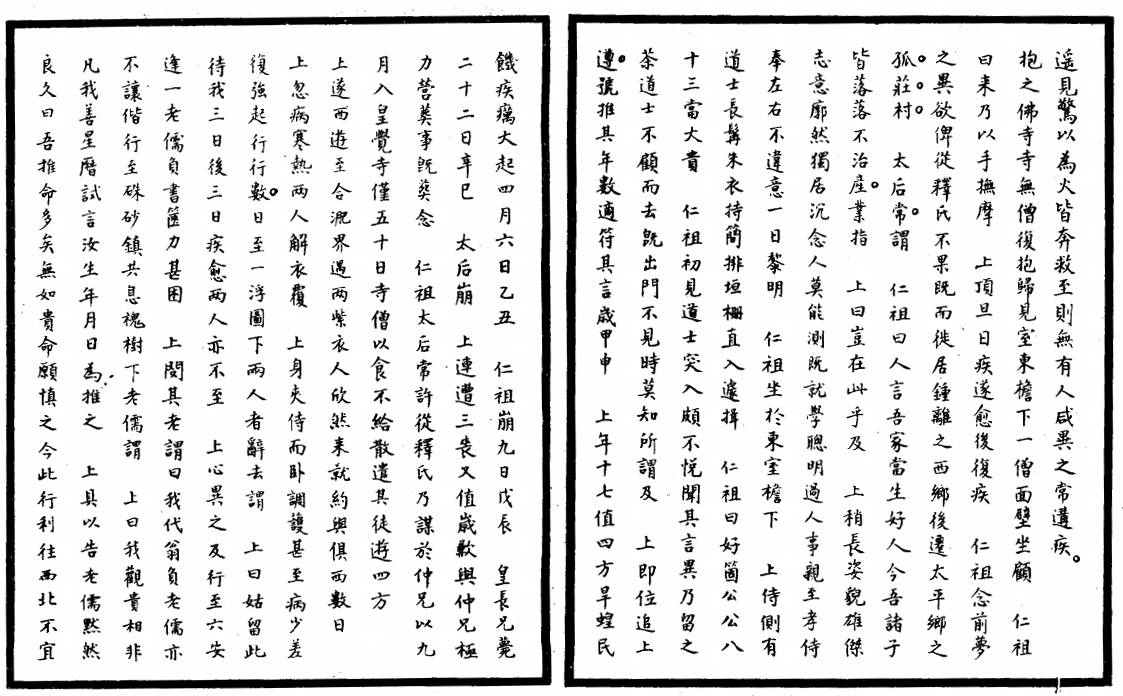

公元 1362 年 7 月,在外征战的邵荣回到南京。八月,他和参政赵继祖(另一名郭氏旧部)密谋兵变,企图在三山门外劫杀朱元璋。计划被朱元璋提前察觉,「(朱元璋)易服从他道还(《明实录》)」,躲过了伏兵。

▍《明实录》虽然是一部价值极高的官史,但通过对比俞本的《纪事录》,也能发现不少替朱元璋漂白的曲笔。

事后,元帅宋国兴告发了邵荣和赵继祖的企图,朱元璋命壮士生擒二人,用锁扣住,置酒相待,问他们为何谋逆。邵荣避重就轻地回答道:「我等同年出外,取讨城池,多受劳苦,不能在家与妻子相守同乐,所以举此谋。」说罢追悔哭泣。反倒是赵继祖大呼:「若早为之,不见今日猎狗在床下死。事已如此,泣何益(《纪事录》)?」只顾痛饮。

此时,朱元璋还不具备称帝后至高无上的地位,

在处置邵荣等重要人物时,尚不敢妄下杀手。为避免异议,朱提出将邵、赵二人「禁锢终身,听其自死(《纪事录》)」。

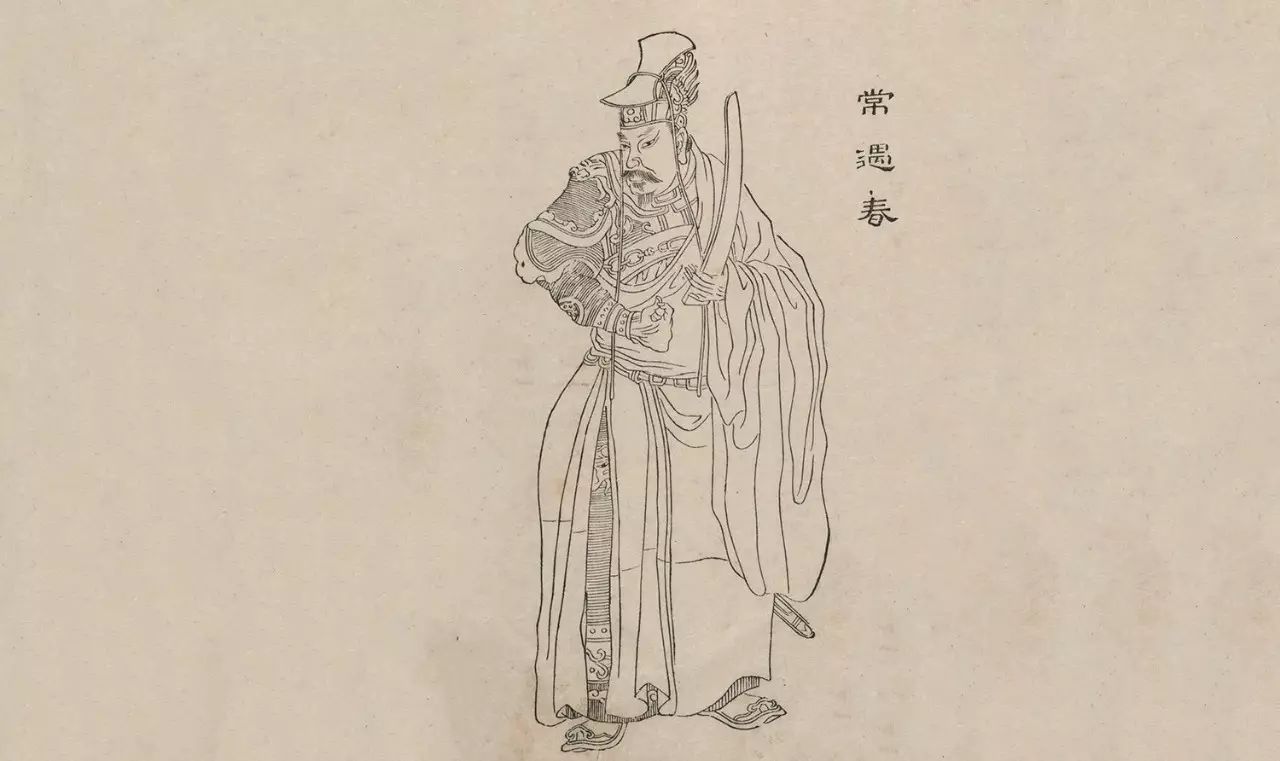

直接提出诛杀邵荣的是部将常遇春,他激烈地反驳道:「邵荣等反得成,岂肯留我等性命?妻子亦没为奴婢。上位有天命,其事败露,乃天诛之也。 今反留之,是违天也。勿教后人仿效。遇春心实不甘(《纪事录》)。」

▍常遇春(1330-1369)

常遇春的支持让朱元璋痛下杀手,缢死邵荣、赵继祖,籍其家。至此,朱元璋基本肃清了郭氏的影响。

接下来,就轮到其他派系遭到打压了。

如前文所述,朱元璋在十余年间(到朱元璋称「吴王」为止)长期和麾下将领维持着一种「同僚」关系。这种「同僚」关系不仅威胁着朱元璋的核心地位,也不利于他巩固个人权威。

不过,这些派系的影响力远不及郭氏旧部,而且北元尚未灭亡,政权更替战争还需要他们出力。所以,朱元璋没有立刻举起屠刀,暂时采取了「扶植嫡系,压制旁系」的态度。

朱元璋的这种策略,尤其以明军针对元朝的第二次北伐最为露骨。

公元 1372 年,李文忠、徐达、冯胜分别从东中西三路出击,各自率五万人远征北元。其中,朱元璋的嫡系徐达和李文忠半途遇挫,合计折兵数万人,唯有旁系将领冯胜在西北所向无敌,掠得大量土地物资。但朱元璋不仅不惩罚徐达、李文忠,反而以贪污为罪名忽略了冯胜的战绩。