文 |

王烁

每个耶鲁世界学人都有不凡之处,只是那些不凡中特别不凡的故事往往来自女性,比如德蔻(Deqo)。

德蔻还年轻,微胖,温和,始终在微笑。只要她开始说话,人们就能够沉静下来。刚开始我不明白为什么,后来就觉得理所当然:如果你照顾着300个家庭3000口人,你自然有这本事——没有的人早就放弃了。

比如说,德蔻有六个孩子,没个是亲生的。我怎么知道的呢?我问她为什么不把孩子一起带来,她说不行,因为收养的孩子要带出境的话,必须亲生父母同意,而她收养孩子的亲生母亲往往是未婚少女,生下孩子无法抚养,也不能曝光,就留在德蔻家的医院里了,久而久之,德蔻就收养了六个孩子。

德蔻的故事不是她一个人的,属于她全家。

她来自索马里。

德蔻父母出自索马里本地望族,都是共产党员,母亲在苏联学医,父亲从政。30多年前,母亲哈瓦·阿布迪医生在家族农场上开设妇女诊所,最开始是接生,但自此开始,责任一波一波降临,停都停不下来,越来越多。

德蔻记得16岁时帮母亲替孕妇接生,第一个婴儿抱在手上又惊又怕——最近她去参加了他的婚礼,她是教母。

1991年,索马里内战爆发。母亲来自南方,而父亲是北方分离派的部长,父母因此分开,直到2000年父母离婚。德蔻恨战争。

德蔻与妹妹被送往俄罗斯学医。那时正是苏联解体之后,俄罗斯经受转轨的巨大痛苦,但在德蔻眼中自己最快乐的时光就在那时:“俄罗斯人接受我,拥抱我,照顾我。”

学成后,妹妹回到索马里,但德蔻转到美国,长年在强势母亲的阴影下,她受够了。她继续在美学医,只是一切都要重来一遍;她当时也不会说英语,但只要能不回到母亲身边,这些都不算什么。

十余年间,世事变迁,德蔻在美国皈依了伊斯兰教,美国干预了索马尼,黑鹰坠落,美国退出,索马里内战愈演愈烈,难民越来越多。母亲的诊所一变再变,规模越来越大,功能越来越多,变成难民营,最多时容纳过80000人。

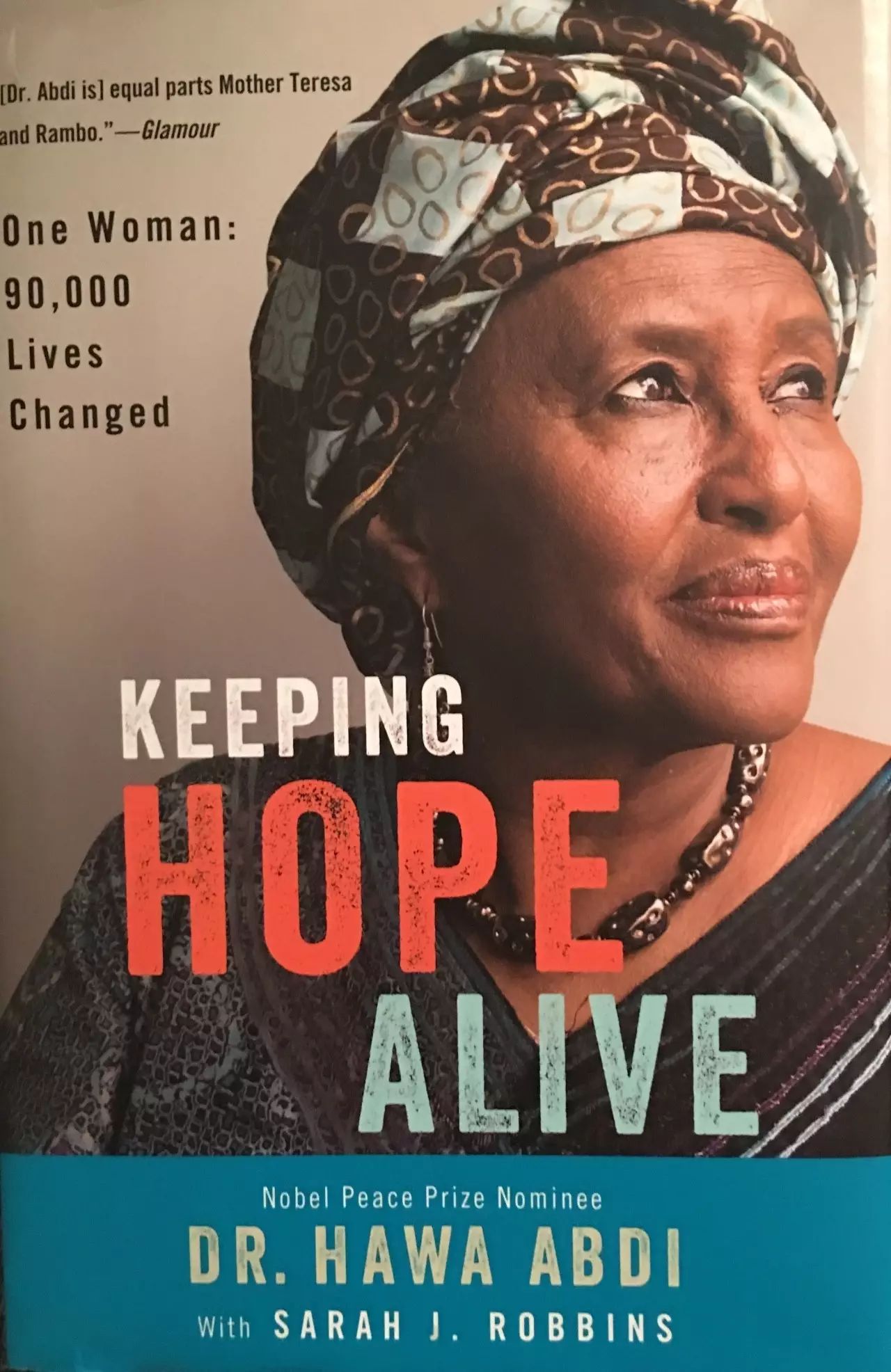

母亲有了“索马尼的特雷莎修女”之称,还被提名过诺贝尔和平奖。然而,8万人吃、住、安全的责任都在你身上,多么沉重。

这份沉重,渐渐移到了德蔻姐妹身上。2009年,哥哥车祸去世。德蔻应母亲召唤回国,再过两年,身在北方的父亲也去世了。一家人只剩母亲、妹妹和德蔻三个女人。索马里版杨门女将,传承的不是财富,而是责任。

想当年,德蔻逃离故土,逃离母亲,逃离责任,却在美国成了穆斯林,最终也没逃过责任,回到索马里。我说,你绕了一大圈,还是做个穆斯林做个医生做个女儿。她哈哈大笑:“我会记住你的话,不过终点虽然一样,过程还是有意义的。”

索马里今天仍不太平,中央政府初建,军阀林立,极端组织势力很大。母亲前两年被基地组织的当地分支绑架,虽然平安归来,绑架者还写信公开致歉,但母亲严重中风,身体一落千丈。德蔻一家今天照顾着大约300个家庭共3000口人,只有很少一部分人有工作,食品、医疗、教育到安全,事事要操心。

“母亲身体不好,我的角色算是总理加外交部长,妹妹是国防部长。”德蔻说,妹妹主管情报,索马里情况复杂,她得知道一切风吹草动。

知道有什么用?难道匪徒打来你们好组织抵抗吗?

“不,我们提前逃走。”

我问德蔻,你这样永无止境做圣母,最好的结果就是维持现状,看不到根治希望。你靠什么撑住?

德蔻说,首先,这是家族责任,没得选。其次,做着做着,你就与他们难解难分。

有次,有位妇女来看病,她已经有五个孩子,德蔻对她说,你有这病,不能再生孩子了,不然有生命危险。妇女没说话。过了一阵,妇女又来看病,又怀孕了。德蔻极为愤怒。妇女拉着她手说,大夫,你的忠告我记得,可我我再嫁了,如果不给现在的丈夫生孩子,他不会管我前五个孩子的。

生活如此沉重,只能接受,理解,对付。

偶尔有高峰时刻,给德蔻继续做下去的能量。有天走进急诊室,德蔻发现病人额头插着弹片,但还活着,意识清醒。跟母亲一样,德蔻的专业是妇科医生。“你等等。”她对伤者说,飞奔回房去查脑外科手册,花了两个小时现学,伤者就在那里等了两个小时。然后德蔻就做了这辈子第一次脑外科手术,万幸,病人活下来了,弹片没伤到要害。

我问德蔻,你后来还做脑外科手术吗?

“迄今就这一次,将来谁知道呢?”

我惟一见过德蔻批评他人,是同期耶鲁世界学人介绍关于非洲慈善的某个项目,致力于将种子和化肥送到农民手中,我作为外人只有鼓掌而已。德蔻则严厉地说,这个项目企图心太大,结果没有效率也不可持续,应该做小一点,真正使哪怕更少一些农民可靠地脱贫。

可持续是德蔻今天惟一关心的主题。她一家与各种国际援助组织打过多年交道,她坚决相信,就其本身而言,今天的国际援助弊大于利,就是因为只是授人以鱼,然后几年时间就走了,一切回归原样,扭曲当地人的激励,或者养懒汉,或者养军阀,或者养政府,总之比浪费还糟糕。德蔻做了一场讲座“全球扶贫产业”,标题即讽刺。

这也正是当前国际援助的困境。你是要授人以渔呢还是授人以鱼?授人以鱼,结果总是会强化接受国的既有政经格局,因为援助者总要与当地政府合作才行,而政府必然会控制援助资金和物资,如果本来是民主国家则则民主国家加强,如果是威权政体则威权政体加强。这些国家哪里会有几个是民主政体呢?

授人以渔是理论上更好的选择,但谈何容易。谁都知道制度重要,但改变制度必然卷入当地政治,难道这是国际援助该做的事吗?说是与不是的人都有,谁也说服不了对方。

德蔻承认没有好答案,走一步做一步,尽量把自己的事做好。

一天深夜,我与德蔻同在耶鲁医院,德蔻给我看手机上刚收到的消息,母亲刚刚获得克林顿基金会的2016年度全球公民奖。“恭喜!”我问,“有钱吗?”

德蔻摇摇头。

德蔻缺钱。她给我算了笔账,直到今天,她们家照顾3000人,除了工厂收入、家庭基金会募捐之外,仍有不少费用缺口,要靠国际援助填补。至于她自己,身负“外交部长”之责,常在外面旅行,总是随着带着一批替母亲写的传记《继续希望》,Keep Hope Alive,有人要就卖一本,比亚马逊上的价格贵一点,以贴补旅费。

我买了一本。

向德蔻要了她们家基金会的募捐网址,点击文末左下角原文链接可达。

扫码订阅《大学·问》

读王烁耶鲁游学精华