点上方蓝字“

刑事实务

”可订阅“刑事实务”公众号。投稿邮[email protected]

此

文载于“

说刑品案

”公众号,

系最高人民法院法官于同志于

2017年3月1日上午在国家法官学院为“全国法院刑事证据研修班”授课的部分内容整理而成,

仅代表个人观点,欢迎批评指正!

刑事证据裁判的思路与方法

近日,最高法院印发了《关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见》。该文件的首条内容便是规定“证据裁判原则”,可见,证据裁判已成为此项制度改革推进的重要着力点。现结合自身办案体会,谈谈刑事证据裁判的具体思路与方法。概括起来就是七句话,即

“坚守一个立场、立足两个视角、关注三个方面、理清分析思路、善用多种方法、坚持因材施法、依法审慎定案”

。

坚守一个立场

全面裁量证据,是进行证据裁判的基本立场。依法全面收集能够证明被告人有罪或无罪、罪重或罪轻的各种证据,是刑事诉讼法对案件办理的明确要求。如果严格贯彻执行诉讼法规定收集证据,通常一个特定案件容易出现有利于被告人的证据和不利于被告人的证据共存的局面。客观、公正地进行证据裁判,必然要求对被告人有利与不利的两方面证据都要充分考虑,不能顾此失彼。

不仅如此,对于有利于被告人的证据,特别是证明被告人无罪的反证,如无作案时间、作案条件、辨认错误的证言、被告人的无罪辩解等,不仅不能忽视,还要给予更多关注、重点审查。这是构建定案的严密证据体系所必需的。所谓千里之堤溃于蚁穴,定案的证据体系即是如此。

从近年来纠正的刑事冤错案件看,案卷材料中大都不同程度地存在定罪的反证性证据或者疑点,而对于这些有利于被告人的证据材料或者信息,原审时法庭也大多不同程度地发现了问题,但都未能充分重视起来,亦未能采取有效措施,以致铸成大错。

定罪证据存疑,往往意味着该证据的真实性没有保障或者不能排除非法取证的可能,因此,该证据经审查后,要么不具有证据能力,要么不具有证明力或证明力极低而依法不作为定案依据,进而导致案件的证据体系存在根本缺陷,无法达到“证据确实、充分”的证明标准。所以,只要是定罪上存在可能产生合理怀疑的“疑点”,就应当引起重视,加强审查,绝不放过。

立足两个视角

要从证据能力和证明力两个方面入手,对全案的证据逐一进行分析、审查,决定取舍。

这里要注意区分两组概念:证据材料和证据、证据能力和证明力。打个比方,证据材料好比工厂车间里的原材料,可用的,具有证据能力;不可用的,不具有证据能力;证据好比工厂车间里生产出来的产品,经质检部门检验合格即具有证明力,淘汰的不具有证明力。

从道理上讲,在法官的视野里,第一映入眼帘的应是判断有无证据能力,其次才是对证明力的第二道筛选。这在实行陪审团制度的英美国家最为典型。为防止不良的证据污染和误导由普通民众组成的陪审团,这些国家构建了较为完善的证据能力规则,以保障陪审团能够置身于由合法、可靠的证据构筑的世界。

我国实行专业法官全面审理事实和适用法律的制度,所以,在对证据的证明能力和证明力进行审查时,两者时常分得不那么清晰(也没有必要严格区分),很多时候需要把对证据能力的审查和证明力的审查结合起来进行,并应将之贯穿于证据裁判的全过程。

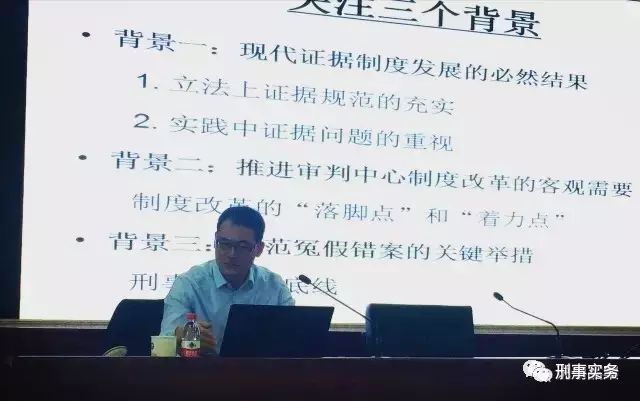

关注三个方面

要重点审查证据的关联性、合法性和客观性,并贯彻全面审查原则。

1.关联性审查。

证据与案件待证事实之间的关联性是其进入诉讼的第一道“门槛”,是证据的首要属性。故在刑事诉讼中运用每一项证据时,都应首先关注其有无关联性。并且,证据与待证事实之间的关联性是客观的,不以人的主观意志为转移的。因此,对证据与待证事实关联程度的评判,虽然有个体认识的差异性,但绝不能脱离在案证据去臆测。

2.合法性审查。

这是证据裁判的重要保障。从实践看,非法取证是刑事案件办理中的“重大隐患”。近年来纠正的刑事冤错案件中,大多不同程度地存在非法取证行为。甚至说,“

刑讯逼供、非法取证是导致冤假错案发生的主要原因”。

所以,必须把证据的合法性审查放在更为突出的位置,切实通过审判环节强化对“证据合法”的要求,引导和督促侦查机关“合法取证”。

3

.客观性审查。

这是证据裁判的关键环节。从审判实践看,有三个方面需要重点关注:

(1)慎用主观推测

主观推测是在一定事实基础上根据经验、情理推测和判断另一个事实,如被告人与被害人有矛盾,推测其可能有作案动机;被告人案发前与被害人在一起,推测其可能有作案机会;被告人案发后清洗衣物,推测其可能在清洗衣物上的血迹,等等。

应当认识到,依靠主观认识推测出的“可能性”只是线索,不能视作案件事实本身。实践反复证明,脱离证据与程序规则的主观推测,时常不可靠,甚至是危险的。“盲目自信”不等于“内心确信”,切记要始终靠证据说话!

(2)坚持综合分析认定

分析某一个证据是否客观真实,要善于把它置于整个证据体系,放到与其他证据的比较中去判断。只有这样才不会陷于“一叶障目”,才能看清证据的本质。