自从第一家公司——荷兰东印度公司以来,我们经历了工业革命、技术革命、信息革命。每一代革命都重新定义了公司与用户之间的关系。

到如今,我们即将进入工业4.0。那么这一代革命中,又会给我们与用户的关系提供哪些新的灵感呢?

我将当前公司发展历程分为三个阶段:

-

工业革命——生产型公司

-

技术革命——技术型公司

-

信息革命——服务型公司

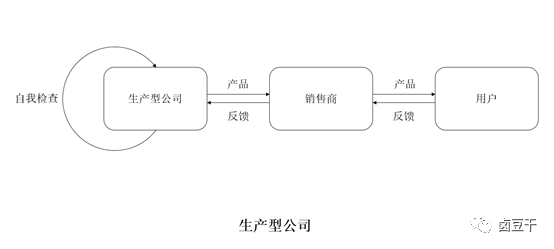

生产型公司是指单方向为用户提供产品,利用数量来获得盈利。

很多生产型公司走传统路线:大规模的工厂,员工高强度的机械劳动,产品缺乏独特性,有非常多的同类竞争品。

当然,这样的公司在社会的需求量也是最大的。因为他们提供的都是非常基础的、绝大多数人日常需求的产品。最明显的例子莫过于义乌小商品城中的各个玩具、服装、零部件厂商。他们提供了全球60%以上的廉价消费品。

他们和销售商打交道,销售商需要什么,他们就提供什么。而他们和用户的交流机会有多少呢?零。

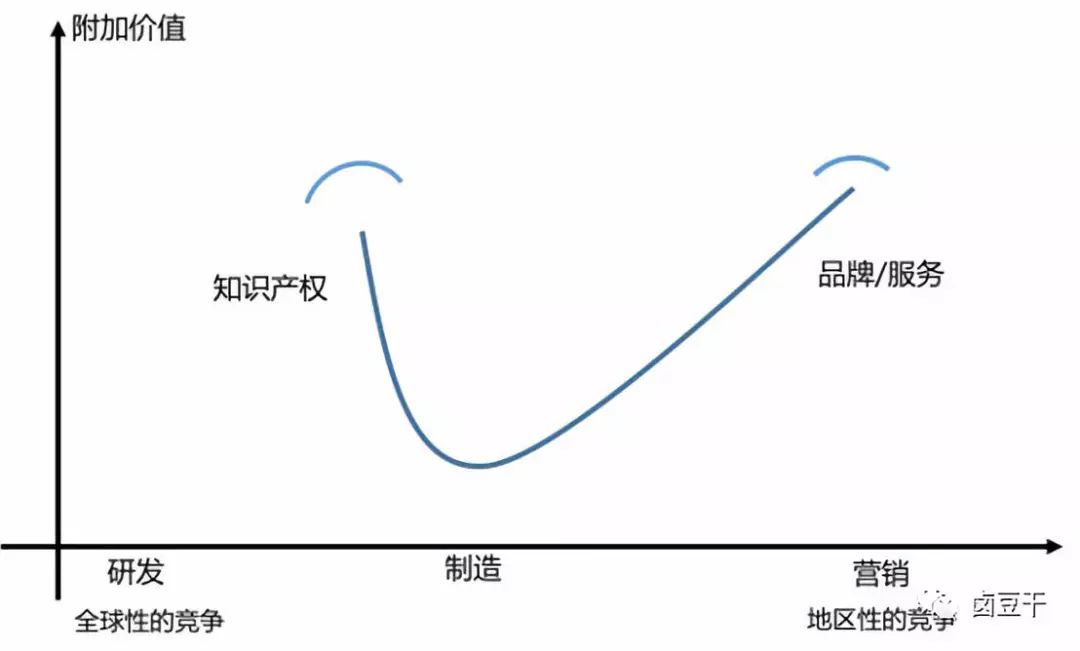

他们不会(也不能)去进行用户调研,不了解用户的需求,只关注于公司内部运作是否良好。他们相信按部就班地生产,就一定能带来利润。当然,这种利润也就如同施振荣提出的“微笑曲线”所说,是最低的。

生产型公司的付出是单方向的。公司所有的销售额都依靠于“销售商卖得好不好”。这种受制于他人的盈利方式,很难让公司进一步地扩大公众影响力(除了富士康,你能想到一个广为人知的生产型公司的名字么?)。

技术型公司

当公司不满足于与其他公司抢夺同一片红海,拥有自己的技术,就成了唯一的出路。技术型公司是指利用技术优势生产出高性价比或者独特的产品,从而脱颖而出,获得用户青睐。

我们可以看到很多类似的转型公司:

格兰仕从羽绒服代工厂,到1998年家电业市场占有率64%。

蓝天从为外星人代工做电脑,到做出自己的电脑品牌未来人类。

HTC从为诺基亚代工做手机,到2011年成为市值第二大的手机公司。

他们都是在作为生产型公司的过程中,找到了自己所拥有的技术优势,并且发挥了自己的长处,最后成功开拓了市场。

然而我们也知道,这几个公司在5到10年前都是一方霸主,现在却处于不温不火的状态。

为什么?因为他们被动地给用户提供服务,没有站在用户的角度去思考如何贴近用户的生活,忽视了用户的需求。只有在出现了问题之后,才考虑去进行补救。

比如2016年的三星手机爆炸,站在三星的角度上,他们是这么想的:“我的产品严格把关,每道工序都做得很认真,肯定不会有问题。”而站在用户的角度上是这么想的:“我充个电就炸了,难道我还等着以后在我耳边炸?”

最后的结果我们都知道了,确实是技术上的问题。这也导致三星在中国手机市场占有率从2013年的19.7%,跌到2018年的0.8%。就算单独为中国市场推出特供版手机来讨好中国用户,也无法阻止其市场份额的下跌。

技术型公司以为利用技术优势,生产优良产品就能带来更多的利润。然而,无法满足用户的核心需求,最后只会被用户抛弃。

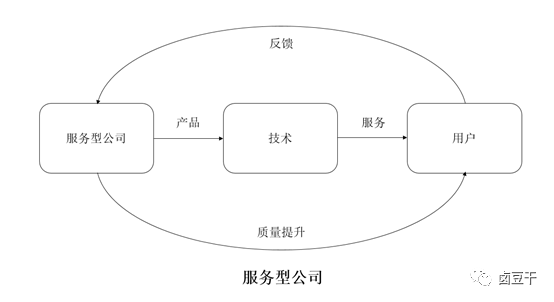

服务型公司

自从2001年苹果的第一家专营店开业后,苹果专营店一直保持“用户体验至上”的态度,而成效也是有目共睹的。如今,“用户体验至上”已经成为大多数公司的主基调。

服务型公司是主动站在用户角度上思考,让用户得到满意的体验,从而提高用户黏着度。

正如刚刚上市的海底捞,被大家戏称为“被一亿人吃上市的公司”。在其他火锅店主打“技术”——更好吃的火锅底料,更新鲜的食材,更豪华的装修时,海底捞主打良好的服务,提升用户的满意度。这种领先于其他同行公司的运营模式成功地开拓了新的市场。

当然,如果没有技术的话,服务型公司也是无法生存的。例如今日头条,就是利用深度学习加上大数据来计算出适合用户阅读习惯的文章。但是他们不会像技术型公司一样大规模宣扬自己的技术多么先进,而是通过技术潜移默化地让用户用得舒心。

技术是冷冰冰的,但人文关怀是温暖的。服务型公司注重为用户提供全方位服务,将技术作为服务的提升手段,获得了当前大多数用户的青睐。

好了,这就是迄今为止的三种公司形态了。然而随着时代的进步,公司与用户的关系也会变得更加复杂化。那么,我们下一代的公司会是什么样子?

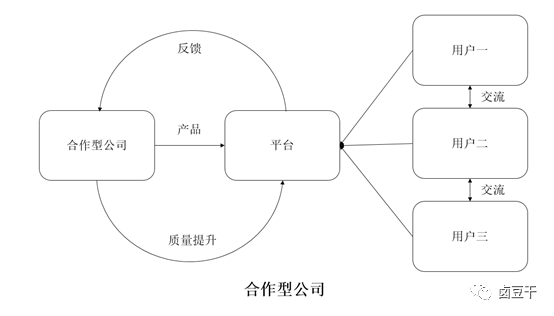

我认为,下一代的公司会是合作型公司。

合作型公司

合作型公司,是指让用户之间的互动占据主体,并且主动向公司提供需求。公司依照用户需求来调整自己的产品和运营思路。

这里有人会问:“用户不是又懒又笨么,他们恨不得你双手呈上服务,全部一键完成。怎么可能愿意花时间来提供自己的需求?”

那么为何小红书、抖音、soul这类社交类app下载量如此之高?他们中所报道的各类网红店或者网红产品,为何让大家纷纷被种草(宣传某种商品的优异品质以诱人购买)?

用户并不是又懒又笨,而是因为太聪明了,会优先挑选最合适自己的东西。而信息时代所造就的信息获得的简易化,让大家在购买前先甄别的渠道和手段变得更加丰富。

这些平台利用了用户的社交需求,让用户愿意在这类平台分享自己的购买和使用心得。而平台获得的评测就是“用户主动提出的需求”。

另外的例子就是美国电视剧的运作模式。不同于中国的“拍完后播出”,美剧都是“边拍边播”。这是因为每做出一集后,编剧都会听取观众的反馈,依照观众的喜好程度来调整剧情。

例如《生活大爆炸》,最开始是打算将伦纳德作为主角,但是后来谢尔顿人气太高,编剧因此最后将剧情大幅删改,以谢尔顿为中心来讲故事。

合作型公司利用了用户互相交流的特点,将用户主动提出的需求整合后进行再评估,能够更加准确地找到用户的痛点。

我们知道,很多00后的特点在于“勇于表达自己”,这样的特点会极大地促进人与人之间的交流。随着00后即将成为消费主体,产品的宣传方式将从被动的广告传播变为忠实用户的主动宣传,而合作型公司将逐渐成为公司运营模式的主体。

那么这几个阶层需要如何跨越呢?我们分三步:

-

生产型公司到技术型公司

-

技术型公司到服务型公司

-

服务型公司到合作型公司

生产型公司到技术型公司

这一步应该是最好跨越的。找到公司的技术特点,就能脱颖而出。

那么,如果是一个很难转型的生产型公司呢?我们这里用方便面公司作为例子。

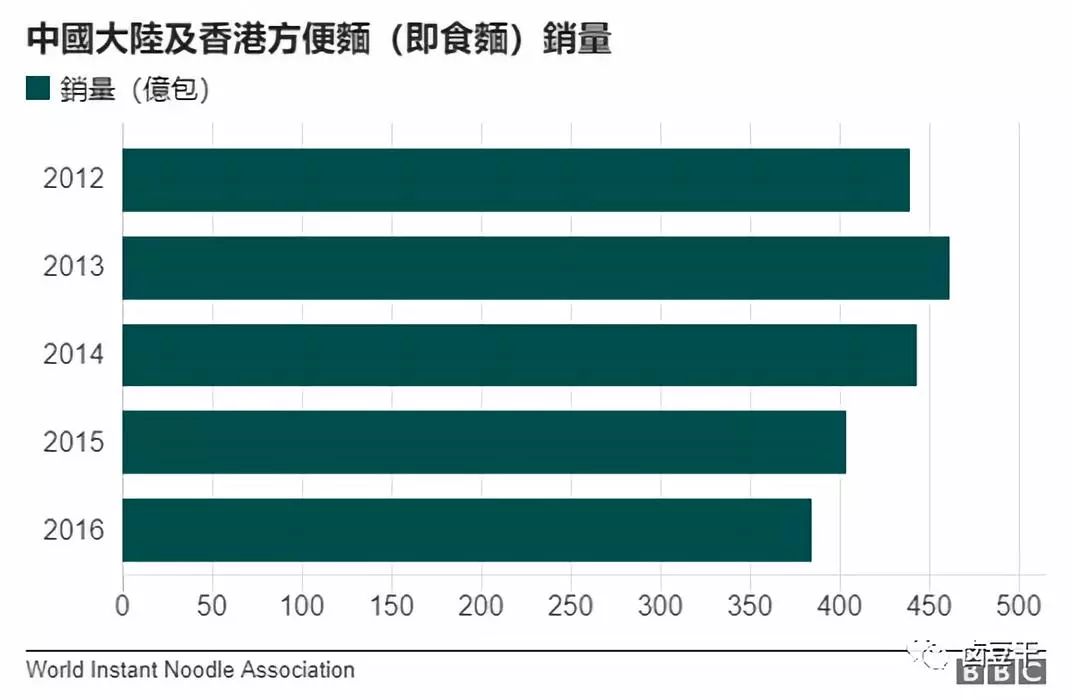

例如康师傅,统一,今麦郎等等方便面公司,在过去几年经历了一次寒冬。自从饿了么、美团等等外卖产品的崛起,国内方便面的销量已经大幅度下降。因为在用户的心目中,方便面只是一个代餐。而更加健康和美味的外卖就替代了方便面的地位。

然而我们再想想,为何韩国辣鸡面会在方便面一片颓势中大红大紫(当然,这和用户间的宣传脱不开关系,也就是合作型公司的技巧)?因为如今的用户,更喜欢去尝试新鲜的事物,而辣鸡面的全新口味,正好迎合了用户的新鲜(和猎奇)心理。

那么,我们总结出来了,如今方便面的缺点在于:

-

不够健康。

-

不够美味

-

不够有新意。

这也是如今方便面公司技术转型的常见方式:

-

健康:今麦郎“老范家”面馆面,主打蒸煮工艺,面饼非油炸。

-

美味:统一“汤达人”方便面,定位为中高端方便面,汤头浓郁。

-

创新:芝士面,藤椒面,重庆小面,冬阴功面。。。

然而还有一个老方法,但是可能如今的方便面公司已经忘记了。那就是:集换式卡牌。

所有的80、90后都买过小当家、小浣熊、小虎队等等干脆面。而里面附赠的旋风卡、球星卡、水浒卡这些卡牌,让多少中小学生省下午饭钱去买干脆面。如果再次推出,出于用户怀旧心理,加上网络的宣传造势,一定能够成为热点话题。

当然,如果想要保证热点之后用户的留存率,就需要在卡牌的技术上进行提升:游戏对战体系、稀有度分类、原画更改、包装替换、受众更新等等。限于篇幅,在这里我就不展开了。

技术型公司到服务型公司

为用户服务,总是一件听起来很空泛的事情。服务是不是就是给用户端茶送水呢?当然不止于此。想要更好地服务用户,我们就要将“有形价值”和“无形价值”都提供给用户。

有形价值一般体现在技术上,因为足够优质(或差异化)的技术已经证明了产品的有形价值。那么服务的无形价值该如何体现呢?

我们依然选择一个难度较大的公司作为例子:果汁生产公司。由于果汁生产的流程和技术手段大同小异(浓缩,巴氏消毒,冷压等等),而且大多数果汁只会提供给各大超市和商场进行销售。那么如何让用户了解到,公司会站在他们的角度上思考呢?

我们思考一下用户的无形需求:

-

选择果汁而不是可乐的原因是因为更健康。

-

果汁的受众大多是中产阶级,而中产阶级对于慈善的热衷度很高。

-

喝果汁时是放松时刻,而放松时刻就需要一些娱乐。

英国的纯真(Innocent)果汁公司的做法可以作为一个良好的参考:

1. 健康——将送货车打扮得充满田园风(用塑料草皮覆盖或者涂装成奶牛)。这样可以强调果汁的来源是健康无公害的,让用户更加放心。

2. 慈善——每年冬天,每瓶果汁上都戴有一个可爱的小帽子,而这些帽子都是用户手工编织后寄给公司的。因为每卖出一瓶戴帽子的果汁,公司就会捐出0.25英镑给需要帮助的老人。而当用户走进商店,看见这些五颜六色的小帽子,也会加强对公司的好印象。

3. 娱乐——果汁包装盒每个月都不一样,有时是小故事,有时是小幽默,有时是完全意义不明的图画。如果看果汁盒底部,还会看见一句话:“你一定尝试过看沙发的后面”。相信用户看见这句话,都会会心一笑。

所以即使不能直接接触用户本身,公司也可以从很多方面将以人为本的思想传达给用户。从充满人性化的产品设计中,用户就能得到满意的体验。