回顾2015年,开心麻花出品的首部电影《夏洛特烦恼》凭借极佳的口碑,以2000万元的投资成本搏得14.41亿元的票房收入。《驴得水》则被冠以2016年最赚钱的电影,它以1000万元的制作成本,获得了1.73亿元票房,收益率高达476%。2017年的《羞羞的铁拳》更成为了当年国庆档的爆款,上映仅三天就斩获超过4亿票房。这三部麻花电影都属于没有明星大腕、没有知名导演、没有宏大制作的“三无”电影,能够连续成为票房黑马,着实是个奇迹。

与当下国产电影急功近利的风气不同,开心麻花以一种手艺人的心态做电影。开心麻花影业总裁刘洪涛曾在采访时表示,在内容方面,开心麻花有在舞台剧方面积累的深厚内功;在资金方面,则有稳定的舞台剧演出收入,不至于没有电影作品就去喝西北风。

事实上,舞台剧不仅是麻花电影的强大后盾。四年前,开心麻花创始人兼董事长张晨提出“喜剧内容的深度垂直”战略,以喜剧内容为核心,向舞台剧以外其他表现形式延伸。其实,更大众化的影视、网剧甚至综艺,都与舞台剧有着相似的基因。

从2003年创造“贺岁舞台剧”起家至今,开心麻花积累了30多部原创舞台剧作品,每年在全国50余座城市演出近1800场。在尚未步入电影领域的2014年,开心麻花以1.5亿元的舞台剧营收,成为与北京人艺、大道文化、孟京辉工作室齐名的国内舞台剧领域一线企业。

如果说喜剧是开心麻花的立身之本,舞台剧就是塑造其品牌价值真正的“底层核心”。无论是在舞台剧创作、产业布局还是营销,开心麻花经历了十多年的潜心摸索。作为管理层核心团队的一员,开心麻花副总裁、上海公司总经理汪海刚亲历了开心麻花几年来的快速发展过程,他总结:“

‘做戏’‘演戏’‘卖戏’

,其实开心麻花就干这三件事儿。”

谈到喜剧内容的打造,汪海刚直言,开心麻花在内容创作的过程中,碰到了文创企业都会遭遇的两大难题:

质量与效率

。

按照开心麻花的标准,一个“有神”的喜剧作品应该包含大三特点:一个富有创意、令人眼前一亮的故事;语言台词需要跟当下的社会发展有较强关联,形成真正的笑点与包袱;张弛有度的节奏,优秀的舞台喜剧在于故事发展的节奏把控和掌握抖包袱的时机。

要落实上述三点,需要创作者有丰富的喜剧经验和灵感的乍现。经验可以依靠时间的积累,灵感却千金难求。因此,如何持续生产并输出优质的创意内容,始终是困扰文化创意公司的难题。

另一方面,对于开心麻花而言,仅仅依靠15年来积累的30多部经典舞台剧IP产出相应的衍生作品是远远不够的,还需要创作更多的喜剧作品来扩充舞台剧,这就意味着,喜剧内容的创作要在“保质”的同时提高产出。

对于可遇不可求的灵感,开心麻花的解决之道是打造灵活的创作团队。与北京人艺等国有老牌机构的创作模式(由编剧撰写或改编剧本、导演进行编排、然后挑选演员)不同,“开心麻花所定义的喜剧创作团队是将编剧、导演和演员三大角色相互击穿的混合战队。”汪海刚口中的“相互击穿”,即编剧可以是导演,演员也可以是编剧。例如《夏洛特烦恼》的编剧兼导演闫非本是舞台剧演员,而沈腾是开心麻花的台柱子,也曾以导演身份创作指导了《上贼船》等喜剧作品。

开心麻花的创意表演团队,如今有近300名精挑细选的优秀喜剧艺人,其中不少都是既能演戏又能编创的多面手。用汪海刚的话说,只种一棵桃树,未必每次都会结出大桃,但种了一片桃林,结出大桃的可能性就很大。“全才”型创作人员的增加,让灵感产生的几率大幅提升。当创作团队中有成员突发一个具有可行性的创意灵感,经评估认可就能迅速立项。对灵感有兴趣的其他成员可以“自由抱团”组建小工作室,形成一个喜剧内容生产单位,将来之不易的灵感抓住并落地。

同时,小工作室会从团队自身或外部寻找符合剧本角色特征的“原型”演员。好的喜剧作品往往是通过对小人物的刻画来表现故事情节,与传统创作中演员需通过剧本融入角色不同,在开心麻花,演员可以与编剧位置互换,对角色“人设”进行反复润色,以此增强角色与演员的粘性。值得一提的是,“读剧本”和“创排工作坊”这两个环节是开心麻花提升角色台词质量的重要手段。“台词啰嗦、书面化、不接地气儿等问题都会在这两个环节被过滤掉。很多剧团不做这个事儿,但真正的笑点和包袱,甚至整个内容的风格都在台词里。”汪海刚说。

对剧本内容与角色进行反复雕琢之后,就要将其搬上舞台进行“试演”直面市场考验。主创团队会记录下每场演出台下观众的笑声间隔与对笑点包袱反应的强弱,通过反复的“舞台实验”对剧情节奏进行优化,达到最佳喜剧效果,并为舞台剧积攒人气和口碑。在经过多道“创作工序”的锤炼后,无论是故事创意、台词内容还是节奏掌控都得到充分打磨,一部打有开心麻花烙印的原创喜剧IP便诞生了。

多年前,开心麻花每打造一部优质的喜剧作品,都需经历上述漫长的创作过程。为了将过程提速,开心麻花的管理层团队改良了时下流行的小剧场制作人机制。传统制作人机制以“项目”为主要服务对象,仅针对单个舞台剧的营销运营进行统筹管理,一次一单,无任何连续性。“我们在设计制作人管理机制时,制作人除了项目经理的角色外,还拥有多重身份并背负多个创意落地的KPI指标。”汪海刚说。

首先,制作人是小工作室的一员。有时,创作团队成员的创意灵感会经由制作人挖掘并推动立项;有时,制作人则在创意立项时与其他主创成员一同加入小工作室。刘依欢曾担任开心麻花热门舞台剧《我叫白小飞》的制作人,以她的经验,制作人的职责之一,是从市场角度对内容进行把控,过滤那些不契合市场的想法及创意。“制作人的个人能力非常重要,既要懂市场又要懂创作。他/她不一定是创作者本身,但一定要了解内容的生产规律与市场需求,作为桥梁将两者对接。”此外,制作人还需要组建制作团队,整合资源、控制成本。

开心麻花并未对制作人以外的主创团队成员设置KPI,但制作人有KPI:一年手头至少有两个申报项目,并要按时间表推动主创团队的创作进程。“如果给编剧设置KPI,那创作就变成了命题作文”,汪海刚说,“编剧和导演没有灵感了,会给自己放假,玩上一两个月。但到了某个时间节点,制作人就会说咱们开始干活,聊聊想法吧。借助制作人‘隔山打牛’,是目前在保持编剧创作活力的同时,推动项目进程最有效的手段。”

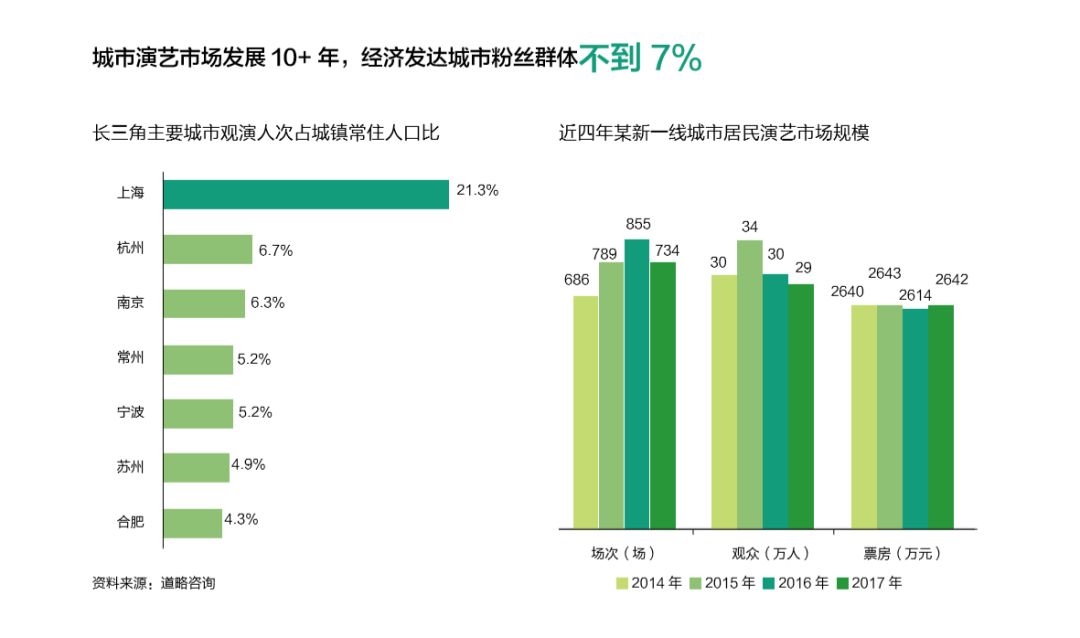

时至今日,舞台剧仍是一门“微利生意”。中国尚未形成类似于欧美百老汇那样成熟的经营体系,从体量上看,属于小众范畴。开心麻花将目标受众定位于都市的年轻白领,因此北京、上海和深圳等舞台剧普及度与白领聚集度较高的一线城市成为其“主战场”。

据统计,2017年演出市场总体经济规模501亿元,同比上涨6.82%。专业剧场演出总场次突破8万场,比2016年同期上升17%;票房总收入70亿元,比同期上升13%。

但一线城市的舞台剧市场还远远没有饱和。以北京为例,在约2000多万人口中,常年观看舞台剧的人口仅20万左右,占比仅1%。上海2500万常住人口中,常年观看舞台剧的人口只有约10万,其他一二线城市的舞台剧渗透率则更低。市场犹如还未开掘的金矿,亟待开发和深耕。

对于很多传统演艺公司热衷的城市巡演,开心麻花并不“感冒”。“我们也做巡演,不过已经不是主要开拓市场的方式了。巡演‘赚快钱’属性很强,缺点在于成本太高,深耕能力太弱。开心麻花在市场布局时的底层逻辑,不是将舞台剧演出仅仅视作巡演项目,在一次巡演完毕后即宣告结束。”早在2012年,开心麻花核心管理层就达成一致,决心将舞台剧演出作为一项产业长期运营,赚“长钱”而不是赚“快钱”。落实到具体的做法,就是开设子公司深耕当地舞台剧市场。

2012年起,开心麻花先后在天津、沈阳、深圳、成都等地布局子公司或办事处,采用集团化协作机制,扩大舞台剧演出的覆盖面。在上海,由于演艺人才资源相对丰富,市场容量大,加之上海厚重的城市量级和对长三角乃至东部地区的强大辐射力,2014年初上海公司成立后,短短几年发展迅速,逐渐自成一体,演化为从产品开发、市场推广、演出运营到艺人经纪等业务门类齐全且颇具规模的“基地公司”。其在产品策划、创作团队组建、排演与运营剧目等方面拥有相对独立的决策权,灵活深入地立足区域市场发展同时,成为与北京一北一南遥相呼应的开心麻花喜剧策源地。

作为上海开心麻花的主要创建者,汪海刚坦言,“目前来看,在演艺经营产业化的理念上,只有日本的吉本兴业与我们的思路比较类似。”吉本兴业成立于1912年,被誉为“日本最大艺能企业”,百年来积累的产业化剧场经营模式与喜剧演出管理经验,成为开心麻花学习参考的对象。

2002年,吉本兴业在大阪本部之外设立了东京总公司。“双总部模式”有效实现了在关西与关东两大地区的演出效益和资源利用最大化,这给予开心麻花很大启发。2017年,随着上海市政府宣布着力打造亚洲演艺之都,加之近年来上海市场在演出场次、票房及衍生收入方面逼近北京,开心麻花管理层在2018年初酝酿借鉴吉本兴业,在北京之外,将上海打造成为开心麻花第二总部的构想,希望籍此更有力地拓展品牌影响力,在产品开发和市场经营上缩短资源整合半径,提高效能,形成“双极驱动”态势。

目前,开心麻花北京总部由董事长张晨主管艺人经纪,总裁刘洪涛负责影视业务,副总裁王亮负责演艺。上海公司作为上述三个业务板块都涉及的独立板块,由汪海刚负责。汪海刚认为,作为公司业务的核心,首先要在上海市场夯实舞台剧的基础。“百老汇音乐剧《狮子王》连演了21年,演出票房收入早已超过当时的电影票房收入。夯实演出运营的根本逻辑在于场次的增加和时间的积累。”

相比注重“爆发力”的电影,舞台演出的特点在于“细水长流”。2014年,开心麻花在上海市场的演出场次仅为79场,到2017年已上升至417场,加上江浙等周边地区的演出量,开心麻花在长三角地区这一年的演出场次将近500场。上海公司演出运营中心每周都有数天,在不同剧场同时上演四场舞台剧,每月平均上演约50场。汪海刚相信,随着“上海总部”的形成和逐步完善,开心麻花在深耕江浙沪地区演出市场的同时,不但在艺人经纪与电影两大业务板块上与北京总部联动,还将在短视频、商业综合体演艺等领域重点发力,打造上海麻花的特色喜剧产品线。