本文作者:肥肥猫

很多人学了十几年的英语至今也不知道,到了实际工作中究竟需要怎样的英语水平?

以今日一线城市的大多数知名外企为例,在实际工作中的外语要求是这样的:

在录用你之前这个阶段,外企对英语的要求会相对较高——我指那种

超出实际需要的高。

首先英语简历这些是肯定要准备的,然后面试也会以英语进行。当然根据职位会有所差异,遇到非核心岗位,可能意思意思几句英语,以证明你能和老外同事进行最基本的工作交接水平即可,然后中国人HR就切回中文继续面试了;

核心一点的岗位,面试除了HR外还会有老外主管跟你全程英语,这是为了证明你能用英语进行较为复杂的工作沟通;更高级一点的行业(外资律所、外资银行)甚至会以视频会议的模式和英美总部的领导对聊,以证明你具有和全球各个办公室无缝对接的语言能力。

但其实这种英语面试都是形式大于实质,因为被考者根本没有接触过工作内容,所以面试问的多是那种“自我描述一下你是个什么样的人”之类的大路问题,筛选意义大于考核意义,目的仅仅是为了快速淘汰掉大量不适合的人罢了。

此外,外企普遍需要英语面试,实质上也是一种压工资的手段——他们都知道中国人英语口语水平有限,并且对外国人有一种普遍的自卑,于是利用在有限的时间里进行高频率的口语互动,来让应聘者产生一种“我配不上这个职位”的暗示,从而压低期望薪酬。

等到入职以后,很多人会发现自己日常工作的英语要求远远达不到面试时的程度。因为大部分Entry Level的工作其实都是简单劳动,替资深的同事和领导代为进行一些机械重复工作,起个协助作用。

况且这个阶段接触不到大领导,汇报给中层小主管又多是中国人,英语不行也能糊弄下来。具体而言,就是能基本看懂来往的邮件,公司群发邮件,业务咨询邮件,行业周报月报这些,大概是大学四级的英语水平。(正规外企哪怕两个中国人之间写邮件一般都是英文,因为邮件在服务器里都有存档,出了岔子总部老外能看懂。)

一些进入中国较早,本地化比较深的外企(以工业和消费品企业为主),公司的高层和大多数管理层已经都是中国人,这种情况邮件大多也都是中文来往,偶尔大boss用英文扔个问题过来,用英文回过去也就行了。不过最后的报告呈现一定是英文的,PPT也会是英文的,因为大老板要和管理层汇报的时候都是用英文的,他们懒得再翻译一次。

在这个阶段,有着大量英语很一般的人在外企里面滥竽充数,这些人往往强于考试,善于背诵,但实际水平其实就只有面试那三板斧,却占尽了便宜,可以光靠英语就挤占掉实际能力强,有潜质的人。

对自己有要求的人不会满足于滥竽充数,提高英语是一个长期的状态,而不是一次完成的事情。

尽管他们目前做着低级的事情,但是英语的提升从来没断过,早早为今后的发展夯实了基础。

在工作了两三年以后就算是渡过了Entry Level这个打杂的底层阶段,进入中层阶段了(中层干部)。这时也算是有一些工作经验的人了,不再是能被人随意指使的菜鸟。

这个阶段是职业发展的关键时期,一方面会承担更多责任,另一方面再往上的通道要开始面对同僚的倾轧,很多人受困于这个阶段一直上不去,或是做的极其糟心,最后只能被迫跳槽。

我不止一次听见有人说,在这个阶段如果业务熟悉,行业经验丰富,英语稍微弱一点在外企也是可以接受的。这话只说对了一半,

任何企业都需要能做实事的,老黄牛一样的人,但摘果子抢功劳的,却往往是狐狸这样的人。

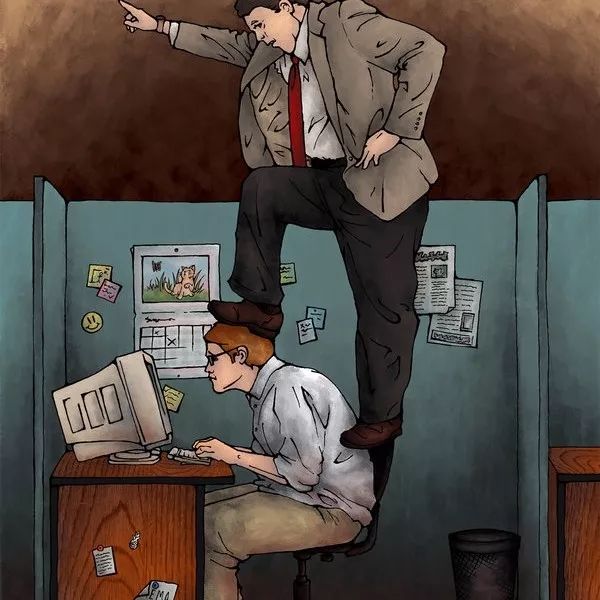

狐狸型的这类人往往业务不甚精通,但是在争功委过方面的天赋点满。而在外企这样的环境中,英语能力直接关系着沟通、示好、隐瞒、争辩这类事情能做到什么程度,你说重要不重要?

如果根据工作内容是对外沟通比较多的职位,比如海外业务,或者需要和其他海外办公室对接的项目上,英语就更是一个不可或缺的硬通货。

08年金融危机后,大量外企开始撤走在华的外籍员工,尤以中层为甚。主要因为洋人的relocation cost太高,而这些人给企业带来的价值相对来说没高管那么重要。大boss们不傻,看到本土能找到类似的便宜中国人才替代,总公司只需要在欧美定一个指标给中国,每年来一次和中国员工握握手就好。大量外企中层干部因此在过去的几年中得到了继续上升到部门领导的机会。

部门领导阶段就是所谓的Supervisor Level,放在麦肯锡大概就是陈俊生这个级别。到了这个阶段,最大的变化是从干活的人变成检查干活质量的人。

随着职位的上升,你用英语交流的机会会是指数级的上升。在这个阶段除了阅读和听力(

输入

)外,写作和口语(

输出

)开始变得更为重要。

这是你第一次需要和global老大谈笑风生的时候,这时候不但要会说,而且要极其流畅。万一被大领导质疑,你能信服的用领导的母语圆回来。

无论是凌晨六点和美国的电话会议(对外),还是下午4点写英文邮件给大老板和同事撕逼(对内),

需要的不仅是口齿伶俐,反应敏捷,而且还要心态自信,该争取的地方寸步不让。

即便英语听说读写好的人很多,但能完美地present出来的人却很少。这是因为英语毕竟是习得的语言,不能当作母语那样脱口而出。有时候高层会议上撕逼,大家业务水平旗鼓相当,看得就是谁口语的反应快,谁有说话的策略,谁更能忽悠。

一个很清晰的事实是,外企中职位或级别越高的人其英文往往越好,越流畅。这个坎对大部分中国人是很难跨的,外企里99%的本土职场人基本都止步于这一阶段。面对各种肤色的同僚竞争者,我们往往一开始就从心态上输了一截。这也是为什么能成为管理层的永远是少数人。

当然,挑战也意味着机会。

如果你不甘心在外企做一辈子普通员工,而是有志于管理层,那对于英语的要求可以说是陡然上升,绝非下面小职员所能想象。越往上,对英文的要求就越高。英文可以说是外企金领的终极天花板。

首先听说读写都要都非常好,接近native speaker水平。因为管理层需要的skill set是不一样的,需要去说服别人(听说),和老板争取更多资源(写),阅读大量报告并写各种报告(读写),帮助手下的团队和总部那边去沟通(听说),在行业内发表观点并出席各种演说和宣讲(说写)。

由于跨国企业的多元性,这些工作基本都处在英语语境之下。

在其他一些专业人士的领域,例如律师、咨询、会计、银行家,到这个阶段的标志是升为合伙人(Partner)或MD(Managing Director),和跨国企业的高管类似,他们也会逐渐从日常的事务性工作中脱身出来,更多的经历放在和人打交道上。

无论是处理政府关系、客户关系,还是处理和总部的分权、团队内部的利益分配,最需要的东西都是一致的——极高的情商和极高的语言能力。

这也是为什么在跨国企业中这类人往往都是有海外背景或是海归的人,很少是local开始从入行一步步走到这里的——归根到底,

我们毕竟是一个需要外资和外国技术流入的国家,做买办这门生意,职业上限最终是英语能力的上限决定的。

很多人觉得,不在外企,日常工作不需要英文,就可以完全扔掉。大错特错!