本文由清新电源和纳米人联合制作发布。

【缘起】

根据真实事件改编,如有雷同……

2017年春天,在英国剑桥西边的角落,Anthony K. Cheetham教授、Stoyan K. Smoukov教授和王铁胜博士生聚在一起,开始了每天例行的下午茶:

Cheetham

教授

:“最近二硫化钼(MoS

2

)这种材料很多人在研究。咱们现在的研究方向既然是主-客体的纳米限域,最近也把导电聚合物PEDOT(聚3,4-乙烯二氧噻吩)原位合成在MOF孔内,并用MOF作为模板来制作PEDOT的纳米结构[

Mater.Horiz.

,

2017

,4(1), 64-71]。这次何不考虑把MoS

2

限域在微孔里,使其形成具有高比表面积的纳米颗粒,以暴露出大量的边缘活性位点?”

王铁胜

:“这个想法有点意思啊。但这次如果要直接把MoS

2

塞进微孔里,应该是不太容易的。我们可以考虑把能够形成MoS

2

的前驱体,比如某些铵盐,先混在MOF中使其填在MOF的孔中,然后高温处理使得这些前驱体分解为MoS

2

。”

Smoukov

教授

:“你这个想法不错,只是MOF在高温下可能会被碳化。也就是说硫化钼即使形成了,但同时MOF也被碳化了。依我看,最终我们得到的产物的形貌很可能是MoS

2

纳米颗粒镶嵌在MOF形成的碳基底上。”

Cheetham

教授

:“这样不也可能形成硫化钼的限域结构么?”

于是三人就此愉快地决定探究一下高温下硫化钼是否会被束缚在碳材料里。

经过调研后,王同学决定用(NH

4

)

2

MoS

4

作为MoS

2

的前驱体,以已经量产的HKUST-1(Cu)作为MOF主体。将(NH

4

)

2

MoS

4

填入MOF中形成主-客体结构后,于氩气气氛中高温灼烧获得样品。一个星期之后,王同学对合成的样品进行了扫描电镜表征(SEM和EDS)。

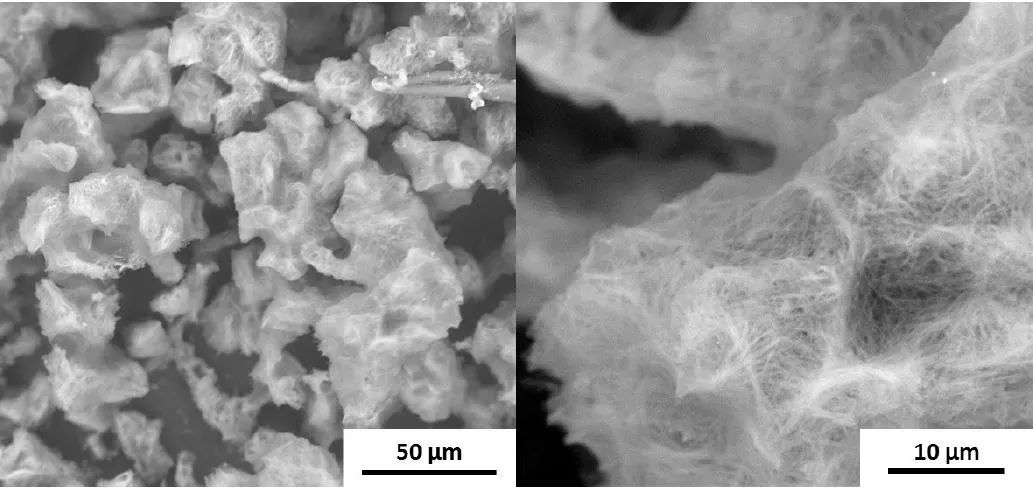

王同学满心以为能够看到含有硫化钼的块状碳化衍生物,并且形貌应与碳化前的MOF多面体差不多。然而通过背散射看到的图片却是:

王铁胜

:“这是???……………………等等!碳纳米线?!多级结构?!”

于是王同学迅速地将结果告诉了两位教授。故事就这么展开了……

【到底发生了什么?】

除了一些含有可催化碳纳米线(或管)生长的元素(如铁、钴和镍)的MOF外,大多数MOF在碳化后会生成具有碳化前形貌的无定形碳基衍生物。而本篇文章的作者们却发现,在给HKUST-1(Cu)装载客体化合物 (NH

4

)

2

MoS

4

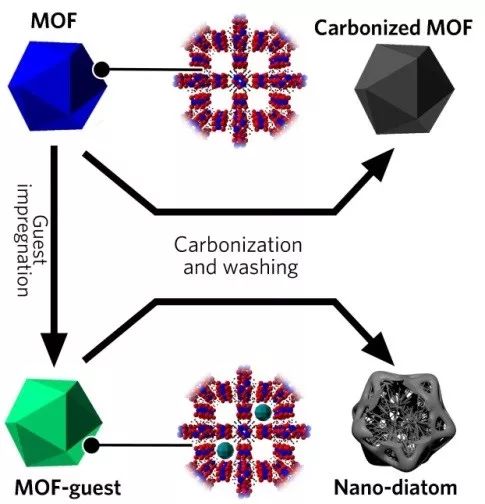

后,这些原本只能形成无规则碳衍生物的MOF摇身一变,成了可具有多级结构的三维碳基材料(图1)。因为在自然界中,硅藻类生物普遍具有三维多层次结构,作者们于是将他们合成的这种材料称为“纳米硅藻”(nano-diatom)。

图1.

不含客体的MOF碳化结果(上)以及包含客体的MOF碳化结果(下)示意图。引入客体后可引发MOF碳化形成三维多级碳纳米材料。(图片来自作者,并可从文后原文链接获取。)

【这个发现为什么重要?】

碳基材料,诸如碳纳米管和石墨烯通常具有十分出色的导电性和化学、热稳定性,这些碳材料一经问世便得到了广泛的关注。

具有规则的三维立体多层次结构的碳基材料

不仅可以拥有上述的优良特性,同时可在诸如制作轻型结构材料、改善碳材料浸润性和增强流体定向导通性等方面大有作为。

然而,具有规则三维多层次结构的碳基材料往往很难被简便地制备出来。在以往,制备这些碳材料的方法几乎不与适于大规模量产的“自下而上”的化学方法兼容。

而本工作所展示的正是一种“自下而上”合成具有三维多级结构碳材料的方法

:

装入客体,高温处理,最后一洗

【现在可以公开的更多“情报”】

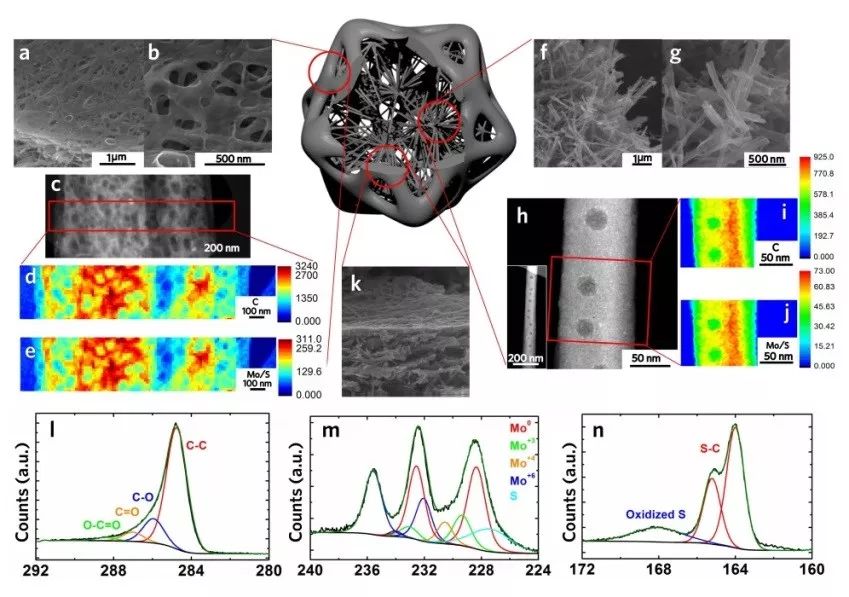

图2.

将硫化钼前驱体装入HKUST-1(Cu)中碳化后,这种多面体变成了拥有3个层级的碳基“纳米硅藻”。与此同时,硫和钼元素可以被很均匀地掺杂到碳基结构中。(图片来自作者,并可从文后原文链接获取。)

如图2所示,以HKUST-1(Cu)为主体、硫化钼前驱体为客体的形成的碳基“纳米硅藻”具有3个层级的结构:

第一层级为

微米级网笼

(图2a、b和c);

第二层级为装在网笼内的

纳米线

(图2f、g和h);

第三层级为位于纳米线上的

介孔

(图2h)。

与此同时,李伟伟研究员、James T. Griffiths 研究员和王铁胜发现客体中的硫和钼元素(以Mo-S纳米簇而非MoS

2

分子的形式)可以被很均匀地掺杂到碳基结构中(图2d、e、i、j和l-n)。这种均匀分散行为使得进行碳的化学功能化提供了可能。

杂原子掺杂的碳基材料在储能和电催化等方面具有很大的潜力,因为它们兼备了碳材料的优良导电性和杂原子的活性。基于以上思考,通过与R. Vasant Kumar 教授和Hyun-Kyung Kim研究员的合作,碳基“纳米硅藻”材料可作为高性能

锂离子电池负极材料

(830 mAh/g,0.2 A/g,第10圈; 500 圈后,2 A/g,>300 mAh/g)。

在多种表征手段的支持下,Stoyan K. Smoukov教授、Anthony K. Cheetham教授、R. Vasant Kumar教授、刘颖俊教授和王铁胜总结了碳基“纳米硅藻”的形成过程。他们借鉴了经典的碳纳米线催化生长理论以及主-客体系在高温下可能的相互作用。对于以HKUST-1(Cu)为主体、钼化合物为客体的体系,爱尔兰科克大学(University College Cork)Justin D. Holmes教授团队在十年前发现了

钼–铜的协同作用

可催化碳纳米线的生长。

作者们认为,

碳“纳米硅藻”中的纳米线的形成便是由MOF本身包含的铜以及分散的钼的协同作用下催化而形成的

。反应完成后,铜金属颗粒被移除而形成每根纤维上的介孔。

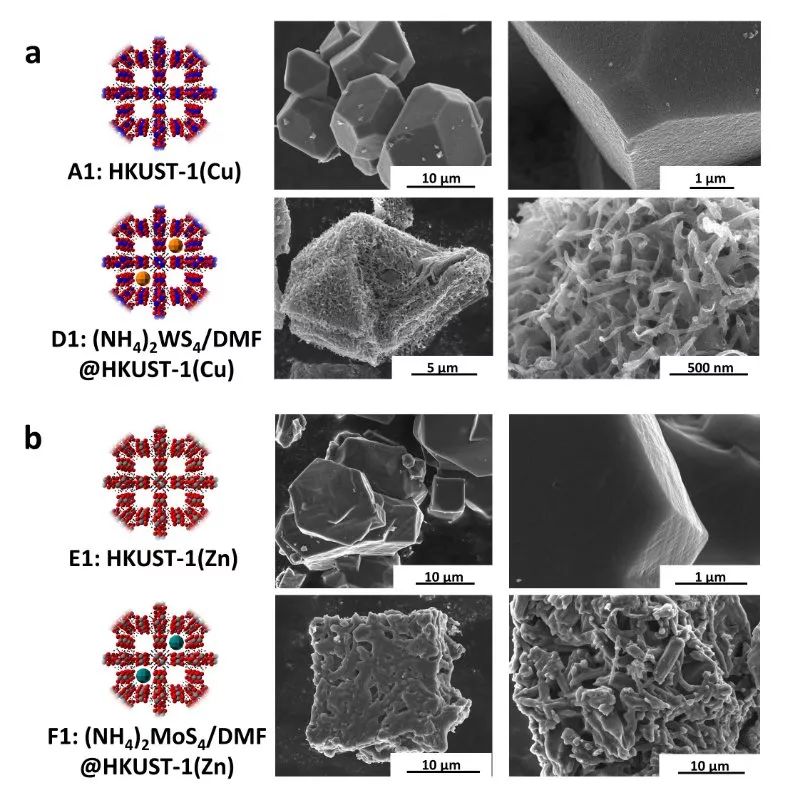

基于此机理,Stoyan K. Smoukov教授、Anthony K. Cheetham教授和王铁胜成功地制备出了一系列的碳基“纳米硅藻”。他们发现使用不同MOF主体并搭配不同的化合物客体,最终形成的碳化产物形貌和化学组分大相径庭。考虑到可供选择的MOF主体和化合物客体有成千上万种,两者的组合方式更为丰富,相关材料的发展空间和潜力将十分巨大。

图3.

不同主客体协同效应对碳化后“纳米硅藻”的形貌影响汇总。(图片来自作者,并可从文后原文链接获取。)

王铁胜、Stoyan K. Smoukov教授和Hyun-Kyung Kim研究员已就所报道的合成方法申请了专利,并正与德国马克思普朗克固体研究所纳米化学系Bettina V. Lotsch教授等人紧密合作以拓展该类碳基“纳米硅藻”在能源存储和电化学催化方面的应用。

【了解更多】