探索生活的更多可能性

撰稿:周郎顾曲

编辑:宪达

「前言」

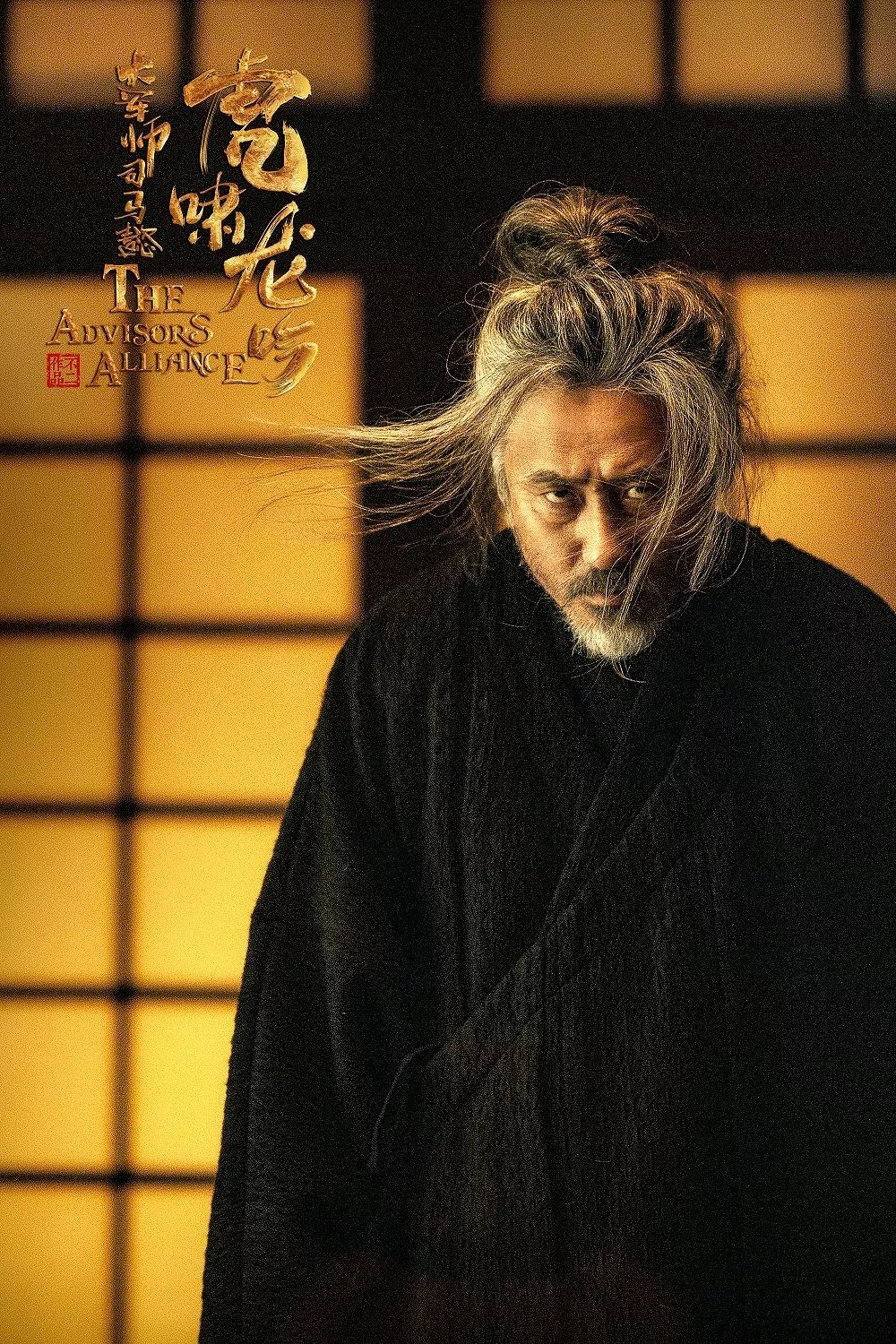

《军师联盟》的热播带火了魏明帝曹叡,这位集女装癖、长发及地、口吃少言、起用女官与沉毅果决于一身的君主,在历史上争议很大。他继承先帝遗志,让曹魏蒸蒸日上,一手揽政,阴鸷雄猜,却又饱受士族掣肘,他有一统三国的宏愿,可惜和父亲一样英年早逝,间接导致魏国落入狼顾者的手中。而他与司马懿的关系,也令后人捉摸不透。

当魏文帝曹丕驾崩,曹叡接手的是一个蒸蒸日上又难题不少的大魏江山。

对外,三国还未一统,魏国频繁面对蜀吴(尤其是蜀国)的骚扰。对内,宗室与士族的矛盾暗流汹涌,地方大族形成“国中之国”。主少寡弱,权臣环视,可曹叡很快就掌控住局势。从政绩上看,曹叡作为不小。

曹叡想做的事情是重塑国家权威。

东汉末年,党锢之锅、中央衰颓,在朝廷,士大夫“目有长官而无君父”;在地方,世家大族有自己的独立武装,他们根深蒂固,积极培养自己的代言人。由此,国家公权力落到低谷。

早在曹操执政期间,统治者就意识到官僚私权对公权力的危害,而曹叡继承乃祖遗志,一方面,他改易正朔、严刑峻法;另一方面,他翻新各项制度,强化中央权威,贬抑官僚与地方豪族的私权。曹叡想建立一个外儒内法、中央集权的帝国,这决定了他会与儒门合作,但却要遏制士族力量。

收集女装、长发及地、口吃少言、起用女官,这是曹叡的噱头。实际上,他做了不少正事——崇尚书、迎宗庙、严刑法、禁浮华、控中枢、修宫室等,曹叡主政期间,魏国国力达到顶峰。

曹叡的这些举措

如同一台机器的若干零件,服务于他个人的政治理想。

这位少年君主希望加强魏国中央的权力,巩固魏国政权的根基。他首先想到的是改易正朔。还是太子时,他就曾建议父亲改易,“以明受命之运”,可惜曹丕不纳。即位后,他积极推动此事,《宋书·礼志》记:“曹叡即位,便有改正朔之意,朝议多异同,故迟疑不绝。”如此僵局,一方面,说明汉代虽亡,仍在士人中有先当的分量;另一方面,也印照出曹叡的君主权威有待提高。

等到青龙五年(237),曹叡这一意志才被实现。当时,著名谏臣高堂隆上疏建议改易正朔、服色,又逢黄龙祥瑞出现,曹叡顺水推舟,终才下诏,改易正朔。

改易正朔便于加强君主的合法性。王健文曾说:“天子受命的最重要意义在于能掌握天之历象,历法变革之时,即天子无法掌握历象之时,也许是理论上也正是天命转移的时候。新天子受命,更定历法,改正朔,颁行于天下,才恢复了旧有的秩序。”

为了提高皇帝权威,曹叡还在典章制度和宫室修筑上大费心思。他认为“狱者,天下之性命也”,所以改平望观为听讼观,“每断大狱,常幸观临听之。”他要总揽朝政,所以安排尚书省成为行政中枢,拥有执行皇帝政策、处理国家事务的权力,却没有决策权。这一时期,中央寺署、地方州郡的奏疏,一律经由尚书省传达给皇帝,这保证了魏国的大政方针甚至地方事务,曹叡都可总揽调度。

曹叡有很强的掌控欲,他自信于自己的决断,加上本性猜疑,所以他事必躬亲。

《三国志·陈矫传》里,他“欲案行(尚书省)文书耳”;《孙资别传》里,他“总摄臣下”;《魏书》里,他“听受吏民士庶上书,一月之中至数十百封,虽文辞鄙陋,犹览省究竟”。难怪史学大家陈寿说他“沉毅断识,任心而行。”

同时,他建成洛阳宗庙,特派朝廷礼官持节到邺城奉迎先帝神位,填补了魏文帝的疏漏。《晋书·五行志》:“(魏文)帝即位,自邺迁洛'营造宫室,而不起宗庙。......终黄初不复还邺。又郊社神袛,未有定位。”

曹叡除了逢迎宗庙,还大修宫室,尤其是在诸葛亮病逝后。

过去,史学家将曹叡大修宫室作为他骄奢淫逸、劳民伤财的体现。这个判断在《晋书》里就有了。《晋书·食货志》载 :“魏明帝不恭,淫于宫籞,百僚编于手役,天下失其躬稼......”而魏晋史学者王永平则直言:“曹叡改造洛阳宫殿建筑 , 主要目的在于享乐。”他条缕明晰地列出曹叡修建宫室的历史,发现:

1.曹叡即位之初便大兴土木,修筑宫室;

2.曹叡的宫殿建设非为实用 ,表现出明显的奢侈化的倾向;

3.曹叡在位的最后四、五年工程量十分繁重,且这些宫殿在建造过程中重视壮丽华美;

4.曹叡扩建园囿与大量蓄养后宫有关。

魏明帝时期,的确存在宫室大增、后宫臃肿的现象。据《魏略》记载,当时曹叡的后宫妃嫔尚众,人员达数万。哪怕到了少帝曹芳时期,仅曹叡留下的才人就有至少六十四位。《宋书·五行志四》甚至将曹叡批判了一番:“ (魏明)帝自初即位,便淫奢侈极欲,多占幼女,或夺士妻,崇饰宫室,妨害农战,触情恣欲,至是弥甚,号令逆时,饥不损役。”后来,直臣杨阜、高堂隆等劝他别修了,他不听,但没有怪罪高杨二人。

曹叡大兴宫室成为后世史家抨击他的一大理由。清代人何焯里说:“诸葛既卒,边鄙不耸,而睿随恣淫荒矣。孟子之论中人者,不亦信乎!”马植杰在1993年版的《三国史》中也说:“曹叡的最大缺点是奢淫过度......自蜀相诸葛亮死后,魏西方大患解除,他的奢侈淫佚的本性充分暴露出来了。”

这些讨论从事实和道德的角度谈到了弊端,但却缺乏政治维度的解释。曹叡做这些事的目的,真的只是为了满足他的骄奢淫逸吗?曹叡修筑宫室、充盈后宫,是否存在政治维度的考量?

在皇权社会,皇家建筑并不孤立存在,它们不仅仅用于衣食住行或艺术建设,它还起到“政治威慑”、“权威象征”的作用。曹叡大修宫室,“备如汉西京之制”,从帝王心术的角度来看,这些宫室正是他满足自己享乐之心与政治理想的产物。而《三国志·魏书·辛毗杨阜高堂隆传》中,曹叡对高堂隆说:“夫王者之都,当及民劳兼办,使后世无所复增,是萧何为汉规摹之略也。”这句话的意思是:“王者的都城,应当趁着百姓劳苦的时候同时建造,使后代的人不必再扩大,这是萧何为汉代谋划的策略。”可见,曹叡修建宫室,他心中有参考对象,他希望魏国能够比肩秦汉,而魏国的都城,也应效仿汉代。

值得注意的是,曹叡改易正朔恰恰是在大修宫室之后。

过去,史学界对这两件事往往分开来看,

但对曹叡本人来说,无论是严刑峻法,还是大修宫室,乃至人事调动、对外征伐,目的也许都是为了改易正朔,进而强化自己的权威。

改易正朔后,曹叡改青龙五年三月为景初元年四月,一个月后大赦天下,这种软性的收买人心的举措,常常是帝王恩威、强化皇权的惯用手法。

曹叡盼望通过一人独治来建立一个儒法并举、中央集权的帝国,他希望成为汉武帝般的君主。

为此,曹叡在人事任命上也动了不少心思,学者王惟貞研究过:“(曹叡)藉机将曹丕安排的辅政大臣调离中央,减少其对朝廷的影响。无论是在朝政、军事活动、臣僚的选任、宫室营建等方面,曹叡都按照自己的想法去施行,并集权于己手。”

只有明白这些,晓得曹叡的政治理想,我们才懂得曹叡的人事变动,才可以谈谈他如何通过这些变动贯彻自己的政治理想,却又遭遇了什么阻碍。

要理清魏曹叡时期的人事变动,不能脱离曹魏时期的政治大背景,

曹魏是一个由秦汉帝制转向士族门阀政治的转折时期,在这期间,皇帝的权力事实上被世家大族压缩。皇帝的决策常常受中央权力机构里的儒家大族代言人掣肘。

皇权与士权的斗争是其中一条主脉络,皇帝通过宗亲、外戚、寒门与小型士族与世家大族达成平衡。而从魏文帝实施九品中正制后,世家大族的势力进一步扩张,但在曹叡主政期间,他仍然竭力维持这种平衡,曹叡希望扩张皇权,压制世家大族,可受困于外部军事压力与内部政治压力,他又不得不倚仗世家大族。

曹叡对世家大族的防备可以从两件事看出,一件是“禁浮华”,一件是对司马懿的人事任命。

“禁浮华”在史书中记录较少,但它却是魏晋清谈玄学之风来临的前兆。太和年间,一些仕途受挫的贵族子弟云集于京师洛阳;聚众交游、品评人物、清谈名理,这股风气饱受上流青年知识群体欢迎,但这股清谈玄学之风遭到了曹叡的镇压,这些贵族子弟的交会史称“浮华交会”或“浮华朋党”,而这场镇压行动史称“太和浮华案”。

王晓毅在《论曹魏太和“浮华案”》中考证出:““浮华交会”之风由来已久,魏曹叡太和四年曾下诏,力图以崇尚儒术来遏制这股风潮,没有收效,因而于太和六年,在董昭的建议下断然采取了镇压措施。

”据考证,“浮华交会”的代表是“四聪”、“八达”,他们是何晏、夏侯玄、诸葛诞、邓飏、李胜、丁谧、毕轨等七人,而荀粲、裴徽、李丰、刘陶、傅嘏、司马师也参与其中。

曹叡对“浮华交会”坚决镇压。一来,他担忧党锢之祸死灰复燃,二来,也是为了通过抑制世家大族子弟的势力,来巩固自己的君主威信。在皇权社会,在野的活动组织势必引起君主的警惕。终其一生,曹叡都对“四聪”、“八达”严防死守,《三国志·魏书·卷二十二·卢毓传》:“前此诸葛诞、邓飏等驰名誉,有四聪八达之诮,帝疾之。时举中书郎,诏曰:‘得其人与否,在卢生耳,选举莫取其名,名如画地作饼,不可啖也。’”

为了抑制世家子弟,曹叡还诏令刘劭制定考察官吏功过善恶的新规《都官考课》(又称《考课法》),但遭到不少士族官僚反对,加上曹叡英年早逝,这个新规没有长久实施。

而曹叡对司马懿,是且用且防备。魏文帝驾崩时,曹真、曹休、陈群、司马懿四人为辅政大臣,这反映了当时宗亲与世家互相制衡的局面,也可见:早在曹叡即位前,司马懿的权势就达到了一个高点。但曹叡并不视司马懿为心腹,只是由于军事压力和曹真的去世,他才不得不派遣司马懿坐镇长安。为了牵制儒家大族,曹叡有意壮大宗、扶植武人集团。太和五年,他诏令诸王及宗室公侯各领嫡子一人朝聘。

表面和谐,暗流汹涌,这是曹叡与司马懿关系的写照,他们互相敬重,又互相猜疑。曹叡的心态可以从一些细节看出。当时的官员杜恕曾上奏道:“自陛下践阼以来,司隶校尉、御史中丞宁有举纲维以督奸宄,使朝廷肃然者邪?”杜恕说的司隶校尉是孔羡,此人在征辟司马懿之弟司马通时存在猫腻。而孔羡因此被崔林取代,崔林“为政推诚,简存大体”,深得曹叡信任,他任司隶校尉期间,恰恰锐意整顿孔羡时期的风气。这一举措,不排除曹叡有打击司马氏的意图。

另一个佐证是:在顾命大臣一事上,曹叡的最初名单没有司马懿,他任命燕王曹宇为首辅,曹肇等人辅助,达成一个宗室顾命集团。《明帝纪》注引《汉晋春秋》载:“帝以燕王宇为大将军,使与领军将军夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗等对辅政。”

可是,突然间曹叡更改了名单,他将辅政大臣改成曹爽和司马懿,这一变动为“高平陵之变”埋下了隐忧。

曹叡为什么要更改名单?学者认为:这与中书监刘放、中书令孙资有关。他们与曹肇不睦,又和司马懿关系良好,是他们的进言影响了曹叡。不过,以曹叡的“沉毅断识”,即便病重,他断难仅凭外人言行改变自己的意志,考虑到最终辅政名单形成了表面上的宗亲与士族“平衡”,而非宗亲独大,曹叡的最后一变,极可能与世家大族势力集体施压有关。

曹叡即便百般不乐意,也不可能置世家大族意见于不顾,后者掌握权势和军队,一不缺兵马,二不缺舆论,三又在魏国权力中枢盘根错节,哪怕为了魏国的政局稳定,曹叡也需要安抚士族。安排司马懿为辅政大臣,就是这一博弈的结果。

曹叡如果真的对司马懿完全信任,就不会安排司马懿远离中央,以战事或整顿吏治的名义钳制他的势力。天下三分,曹叡作为魏国这家合资企业的老总,他需要安抚司马懿所代表的士家大族,也需要借助司马家抵御蜀吴的军事压力,但又不希望司马家威胁皇权,曹叡小心拿捏着这“尴尬的分寸”,但最后还是妥协了。

防备司马懿并非曹叡个人意见,高堂隆与曹植都曾表示过警觉。高堂隆的话在后人看来仿佛预言,他劝谏曹叡:“宜防鹰扬之臣于萧墙之内。可选诸王,使君国典兵,往往釭跱,镇抚皇畿,翼亮帝室。”而司马懿,恰恰在史书上被形容有“鹰视狼顾之相”。

所以,司马懿在军事上被委以重任,但终曹叡一朝,他都难以进入权力核心。学者林榕杰发现:曹叡与宠臣陈群、陈矫等人在政治上达成默契,那就是不让司马懿回朝辅政。魏明帝朝(尤其是前期),曹叡、陈群、陈矫、曹真才是实际上的权力核心,而司马懿则被“拒之于外”。

司马懿是儒家大族选定的代言人,儒家大族需要他跻身权力核心,于是他们挖空心思,终于在顾命大臣一事如愿。整个过程体现了曹魏时期的主要对立——寒门武夫与儒家大族的争斗。如陈寅恪所说:“作为一个阶级来说,儒家豪族是与寒门出身的曹氏对立的。官渡一战,曹氏胜,袁氏败,儒家大族不得不隐忍屈辱。但乘机恢复的想法,未尝一刻抛弃。曹操死后,他们找到了司马懿,支持司马懿向曹氏展开夺权斗争。”

曹叡本可以压制住这一趋势,但命运没给他时间。他仓促的“托孤决策”,间接为司马氏的篡权提供可趁之机。

终其一朝,魏国政治大体清明,国力蒸蒸日上,魏国君主和中央政府的权威相比过去大大提高。

只可惜,曹叡短暂享受了一人独治,也通过修改法令、逢迎宗庙、严刑峻法、广筑宫室等满足了自己的神圣愿景,却还是倒在了通往“秦皇汉武”的路上,还是敌不过历史的滚滚洪流。有人说,如果再给曹叡多一些寿命,按照他的规划,司马氏的威胁也许就会得到解除,曹魏的中央集权也将真正达到顶峰。奈何天不佑曹魏,使司马氏窃之。

-end-

今日话题

说说看你对《军师联盟》的看法

文字 | 周郎顾曲

图片 | 豆瓣

编辑 | 宪达

about 706

706青年空间位于宇宙中心五道口,是中国第一家青年空间。706已经举办了上千场活动,发起了数十个创新项目,世界各地有趣好玩的青年人在此汇流。我们试图创造一种新型的实体空间形态,孵化具有潜力的合伙人项目,通过社群式的学习,倡导一种新的生活方式和教育理念,让青年人探索生活的更多可能性。

长按二维码,关注706青年空间