无论你是否想消费,都处于这片消费主义的汪洋大海之中。

作者:人间马戏团

视频创作:人间马戏团

本内容由IC实验室代为发布

2020年的双十一,

从10月初就开始预热,比以往来的更早。一波又一波平时穷得一塌糊涂的打工人,在李佳琦薇娅直播间里,纷纷变身成为定金人和尾款人。

双十一、618、女王节、

黑色星期五、情人节、圣诞节,在今天,都演变成了打折促销的购物节。

是什么力量让我们如此沉迷购物?

消费主义又是如何改造、侵蚀我们的生活?

关于双十一和光棍节的起源,

有多种说法。

最广为流传的是它来自于南京大学宿舍卧谈会。

1993年,

南京大学有个「名草无主」宿舍,四个大学男生每晚举行「卧谈」。一段时间卧谈的主题都是讨论如何摆脱光棍状态,卧谈中创想出了以即将到来的11月11日作为「光棍节」来组织活动。

而将双十一和消费挂钩,

则是电商平台有意为之。

2009年5月,

刚刚加入阿里巴巴的张勇和同事准备在秋季做一个类似美国感恩节大促销的活动,日子就选在11月11日「光棍节」那天。运营思路和国外类似,主要是填补感恩节圣诞节大促销这段空档期。

这一年也被业内认为是双11电商狂欢元年。

淘宝第一次在11月11日的促销中打出光棍节的主题,在宣传slogan上明确提出,就算没有男女朋友陪伴,至少我们还可以疯狂购物。

想不到最终效果出乎意料得好。

2009年11月11日当天成交量5200万,是平时的10倍。

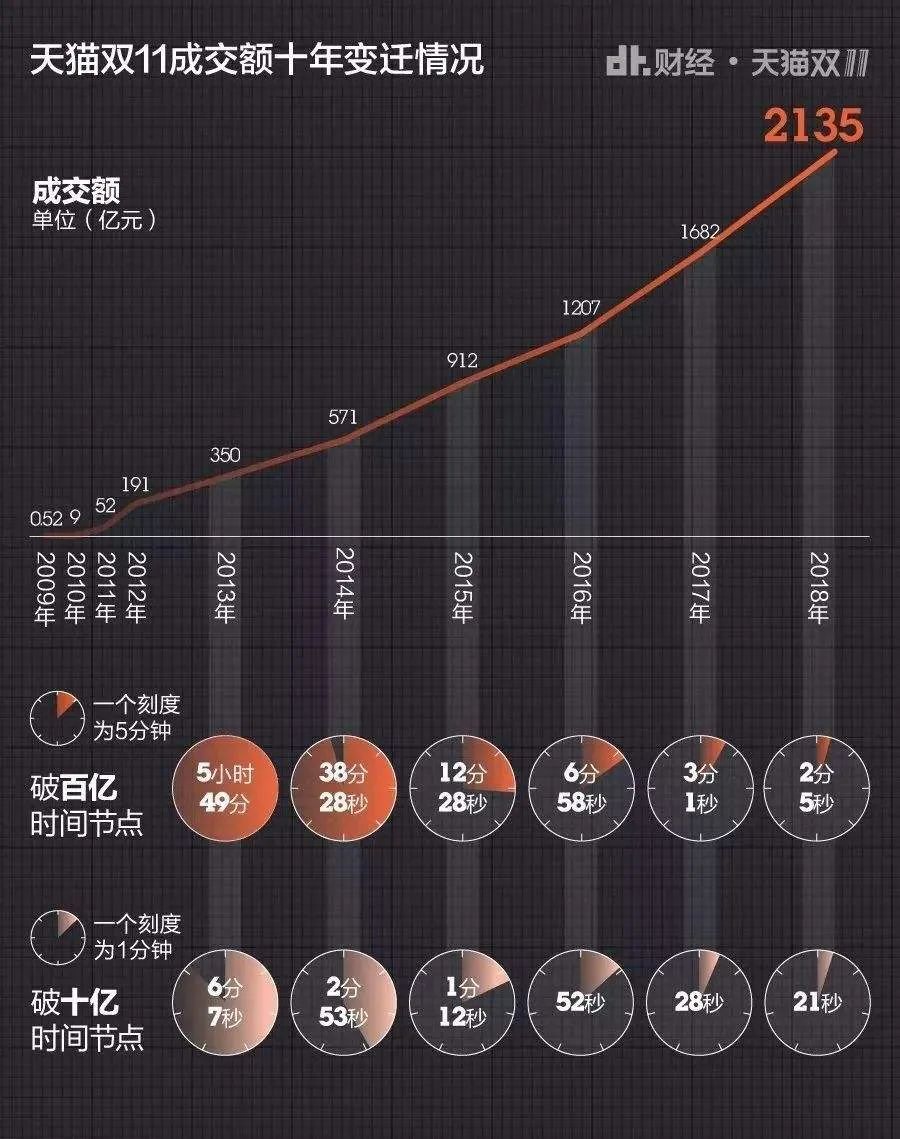

从此以后双十一成为一种现象,

每年销售额不断创新高:

2010年总成交额9.36亿;

2011年成交额达到33.6亿,

直到12月下旬包裹才彻底发完;

2012年淘宝商城更名天猫,

双十一有了正式名字双十一狂欢购物节;

2014年

双十一只用74秒就突破了1亿交易额,全天成交571亿;

2017年天猫双十一

交易额上升到1682亿;

2019年天猫双十一成交额2684亿。

淘宝完成了一次人造刻奇壮举,将双十一和消费紧密地联系在了一起。

商家造节的背后,是消费主义的盛行。本质是借助消费这个噱头,往商品身上添加新的内涵。

我们来追溯一下消费主义的起源。

在工业化时代,

消费是依附于生产的,生产赋予了一件商品的品质、功效、效果,那么消费就是这些东西的实现。

19世纪中期百货公司的出现,

更是为消费主义的形成奠定基础。

因为工业革命之后,

单位生产成本降低,增加了零售商的降价空间,

商家开始以低售价刺激购买力、

以高销售量弥补利润。

与此同时,为了尽可能多地吸引顾客,百货公司也想了很多办法:比如用广告及橱窗展示吸引顾客、允许顾客自由进出商店、允许顾客退货等等。

到了后工业时代,

消费不再是生产的依附,它本身就被赋予了一种独特的意义。

消费主义时代的消费,

不再是针对实体商品的消费,而是针对于消费这件事的意义而消费。

换句话说,

我们买的不是食物、衣服和日用品,而是主动或被动地接受,某种和商品捆绑在一起的意义。

就像奥地利小说家茨威格所说:

她那时候还太年轻,不知道所有命运馈赠的礼物,早已在暗中标好了价格。

这是消费主义时代大众生活的真实写照,

没有什么不能被出售的,也没有什么不值得去购买。只要买下它,那就提升了品味和档次,成了另一个层次的人,其实暗中已经付出了足够多的溢价。

电商平台造节是显性的,

把促销优惠和购物节都摆在了台面上,你可以选择。早在这之前,资本家早就领悟了,如何利用人性弱点和行为经济学规律,去操控你的购买欲望。

2014年英国的一部纪录片《无节制消费的元凶》,

描述了众多消费主义如何渗透进日常生活的案例。我非常推荐大家去看看。

其中有个著名的案例,就是所谓的计划报废。

一个灯泡的生命周期是2500个小时,

灯泡商家为了缩短消费者汰换灯泡的周期,联合起来签署协议,并对灯泡寿命超过1000小时的商家进行罚款。

计划报废是行业内一个公开的秘密,

厂商通过限制产品使用的时间有计划地报废产品,加速消费者的购买。

还有商家经常提到的更新换代。

雪佛兰不断宣传告诉消费者们,可以用不同颜色的车,来搭配自己的鞋子、包包,从而体现出时尚感。就这样,更换汽车不再是为了代步出行,而是为了提升个人品味。

还有不断地制造焦虑,

包括知识焦虑,婚姻焦虑,工作焦虑。不同焦虑对应着不同的商业解决方案,买个得到,报个速成班,不管能不能让人变得更好,但至少能缓解焦虑。

李施德林的漱口水

曾经有一个经典广告营销案例,告诉消费者口臭影响社交和择偶结婚,随后销量大增。

如果以上种种方式都不能促进你的消费,

那么商家就会使出杀手锏:放宽信贷,提升信用卡额度。

从心理学的角度上来说,

花钱令人心痛。

相比现金,信用卡和电子支付,

对人产生的心理影响更加微弱,让人感觉花出去的钱只是一个数字,于是导致越花越多。信用卡另一方面也充分利用人的乐观心态,不断透支未来的收入。

我们每一个人都处于当代高效的商业化体系中,

不可避免地被消费定义和裹挟。

法国社会学家让·鲍德里亚在《消费社会》一书中,

做出了这样的反思:

消费符号的单一化,实际上深化了个体的剥夺。

当我们在为了生存而消费,或者为了单纯的享受而消费时,我们还没有成为消费的奴隶,不会被消费主义剥削。

如今我们越来越精通

每一种消费的对应的符号和语言,

主动进入到这个体系里去,

利用这些符号来实现社会地位,我们被控制、异化的程度也因此变得更高。

为了能够有和自己地位相匹配的消费,

我们不得不努力去获得更多的资本,尽管这些消费实际上对我们毫无用处。

在符号崇拜的最后,

我们自己也变成了符号,变成我们购买过商品塑造的那种状态。

把节日和消费捆绑的经典案例之一,是情人节。

由爱情衍生出了无数消费场景,

红酒、美食、巧克力、玫瑰花和珠宝钻戒,堪称节日消费顶流IP。

关于情人节的起源,

有一个版本的说法是,2月14日是为了纪念欧洲中世纪一位叫做瓦伦丁的修士,他在当时严酷的「禁欲主义」的阻挠下,仍旧勇敢地去追求爱情,这是一个凄美的爱情故事。

实际上,更现实的一个版本是,

商业资本对情人节进行了二次改造。故事只是引子,内核依旧是消费。

1868年,

英国吉百利公司首次推出情人节心形巧克力。

1913年,

美国贺曼公司开始大规模生产情人节贺卡,打出的口号是

「如

果你真的在乎,就寄最好的贺卡」

。

2月14日被商家打造成一年里最浪漫的日子,

仪式感满满,女性有了期待,希望在这一天,伴侣为自己安排好一切,比如浪漫的烛光晚餐,精心挑选的礼物和备受宠爱的感觉。

这种套路很常见却十分有效,

精准地培养了美国人民的情人节消费习惯,也将这个节日彻底地商业化资本化了。

当然,

在资本大举攻城略地的过程中,也不是没人反抗过。

同样风靡全球的母亲节,背后就隐藏着一个普通人与消费主义抗争的故事。

它的创办人是一位普通的美国女性,

叫Anna Jarvis。她一生未嫁,没有子女,她的母亲是一位在美国南北战争中,一直坚守大后方的伟大女性,不仅救治了无数战士,还在争取女性权益和推动卫生改革方面做出重大贡献。

为了纪念母亲,

Jarvis不断努力,希望把五月的第二个星期日定为法定节假日,称为母亲节。

这个过程并不顺利,

遭到了很多议员的反对。看到商机的鲜花商家加入了进来,成为幕后推手,成功运作了母亲节。

1914年,

美国总统威尔逊正式将母亲节定位休息日。剧情也开始反转,母亲节的商业价值被榨干。

Jarvis母亲生前最爱的康乃馨在这一天售价飙涨,

贺卡和糖果商人推出了定制礼盒,在电视广告里对观众狂轰滥炸。

Jarvis的人生也因此改变,

1902年她公开呼吁大家不要在母亲节当天买花和礼物,正面叫板那些曾经支持她的商会,甚至对花卉行业提起诉讼。

1925年她破坏了一个母亲节慈善募捐活动,

因此被捕。

前半生创办母亲节,

然后又用余生与之对抗,像极了当代年轻人和双十一等购物节的关系,一开始的时候恨不得天天买买买,疲劳之后想尽一切办法脱离。

可惜的是,

当舞台幕布拉开,资本搭台唱戏,演出就不会有终止的一天。

母亲节从美国传播到全世界,

每年无数人用鲜花、糖果甚至奢侈品来表达对妈妈的爱。

同一时间,Jarvis用自己的仅剩的积蓄和资本家周旋,最终耗尽资产,在1948年11月24日,孤身一人在疗养院去世。

她最看不上的鲜花糖果商人们,

付清了疗养院的费用。

正如美国历史学家罗兰马尚

在《宣传美国梦》一书中所写的那样,

尽管社会财富掌握在位于社会顶层的一小撮人手里,但普通人仍然能够通过模仿、照搬上流阶级的消费方式而获得某种满足感和身份认同。

一代又一代的年轻人,

无论收入水平、外表和家庭背景如何,都将永远被消费主义裹挟其中。

有人说中国电商只有两大平台,

一是阿里巴巴,二是其他平台。

作为双十一的发起人,

当阿里的地位已经稳固,立志成为互联网产业的水电煤,购物节不再像以前那样酷炫,我们也终于能暂时放一放购物车,总结一下这一场人造刻奇背后的底层逻辑。

先给各位小伙伴简单解释一下刻奇。

Kitsch,中文翻译为刻奇,

最早可以追溯到1984年米兰·昆德拉所写的《不能承受的生命之轻》,他用了这样一段话来描述刻奇:

人们看到孩子们在草坪奔跑产生「刻奇」,

是来源于接连产生的两滴感动的眼泪。

第一滴眼泪是说: