《灵光集》出版前压力最大的那段时间,我信誓旦旦地对同事姐姐说:这本书出版后,我一定要写一篇编辑手记,题目就叫——《我是一名90后编辑,我想做一本“老气横秋”的书》。

后来,当我拿到这本实际上与“老气横秋”一词毫不沾边的书后,回头看看自己立下的“豪言壮语”,忽觉与兰波信中所写“要做通灵人”的口吻有几分相似。

而在简体中文学界近二十年未曾有新兰波译本面世之时,出版一本全新的兰波诗歌集注,虽显然无法与“做通灵人”的境界相比,却也绝非易事。

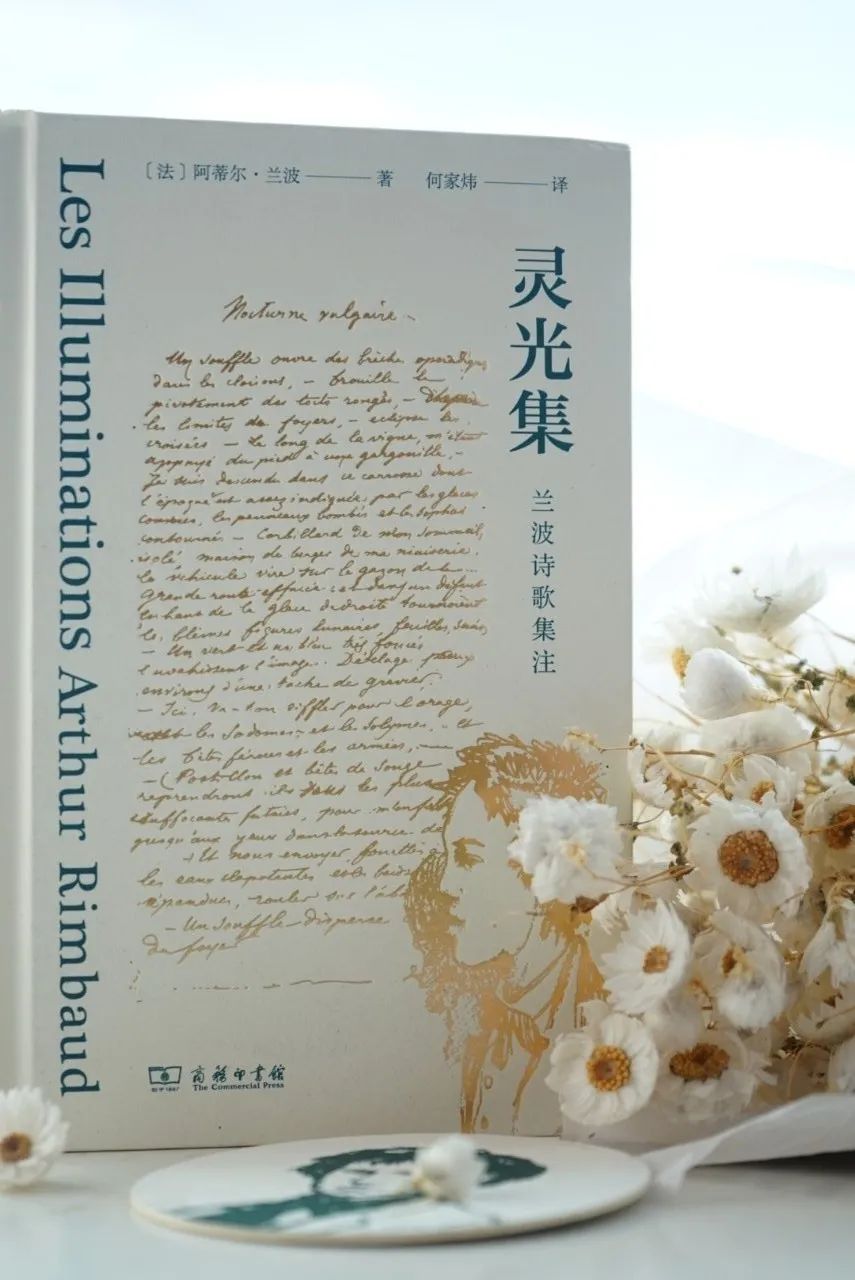

《灵光集》

小而精、丰富扎实——是我对《灵光集》贯彻始终的构想。所谓“老气横秋”,不过是种自嘲的说法,因为这种构想,确实来自童年记忆。一直以来,我都很难忘怀小时候在家中书架上看到的那些带有典型上世纪风格、质朴秀美的诗集,而《灵光集》体量小、内容精,恰好相契。

更重要的是,本书出版前,我国图书市场上在售的只有三版兰波作品中译本,虽各有特色,更为读者了解兰波、阅读兰波打开了一扇扇窗口,但尚未有专门的注释本,这便为我们提供与现有版本不同的全新作品提供了空间。

或许有人会认为“注释本”是所谓普及版、易读版,事实却并非如此。《灵光集》的注释繁多,也相当细致,涉及大量原文的语言用词、典故背景和史家注家的评述。与其说是单纯的解读,不如说是拓展和启发。这一点,使这本《灵光集》在诗歌读本之外,某种程度上也附加了其他版本少有的参考资料性质。

注释之详尽深入,自然对译文提出了另一层面上的要求:只有尽可能地准确,才能让释义有所依附;不然,注释中的分析很可能成了“无源之水“,或“错上加错”——而翻译兰波,本身就是困难重重的工作。梁宗岱先生就说过:兰波几乎是不可译的,“断非仓猝间能用别国文字传达出来”。

作为读者阅读兰波的作品时,我也发现一个有趣的现象:有时译文读着很流畅,回查原文却反而难懂;同一句原文,还可能出现差异很大的译文,足见兰波翻译难度之大、争议之大。毕竟兰波随性,又喜文字游戏,那句著名的“我是另一个”,原文也如“Je est un autre”不合文法,译文又如何体现呢?在这个问题上,译家前辈们各有侧重、各成风格,而本书译者何家炜老师,也有自己的想法和原则。

比如,《地狱之夜》中有一句“J’ai un oreiller sur la bouche”,逐字直译是“我有一个枕头在嘴上”,何老师译为“我的嘴上有个枕头”。初审读到此处,我虽知原意,仍觉得以汉语语言习惯乍读有些别扭,因此提请改为“我的嘴上捂着个枕头”。但是何老师表示如果改为“捂着”,就涉及“捂”这个动作的发出者,而本句的动词“有”(avoir)并无发出者。最后,我们选择保留了这句译文,并未进行更动。

初审后,我整理了4000多字的译文讨论文件,以上只是其中一例。何老师不嫌繁琐,均一一进行了认真回复,非常令人感动。我们还曾就一句原文只有五个单词的句子的翻译来往了千字的信件,最后才敲定译文,讨论过程也令我受益匪浅。

当然,翻译是门学问,一直以来,前辈们、老师们,都在为了让中国读者更好地领略兰波式语言、体悟兰波的精神而不断努力;我们编辑的工作,也是为了将更全面的优质内容带给读者。

正如何老师在译者序中所写,即便经过了二十余年的修订,兰波的作品依然为我们留下了许多难解的疑问。这版全新的中译本,或为读者提供一种新的阅读兰波的体验,也希望在专家和读者的指正下不断完善。

《灵光集》内页

除此之外,由于兰波写作“信笔由缰”、又留下了丰富手稿,因此,对于有手稿留存的作品,我也大多对照着手稿审读。一方面,可以进一步查对译文内容、核实注释中关于手稿的描述;另一方面,也对手稿中的空格标点、特殊字符、分割线等细节多加留意,力图在中译本中最大程度上保留、体现兰波的原稿原貌。

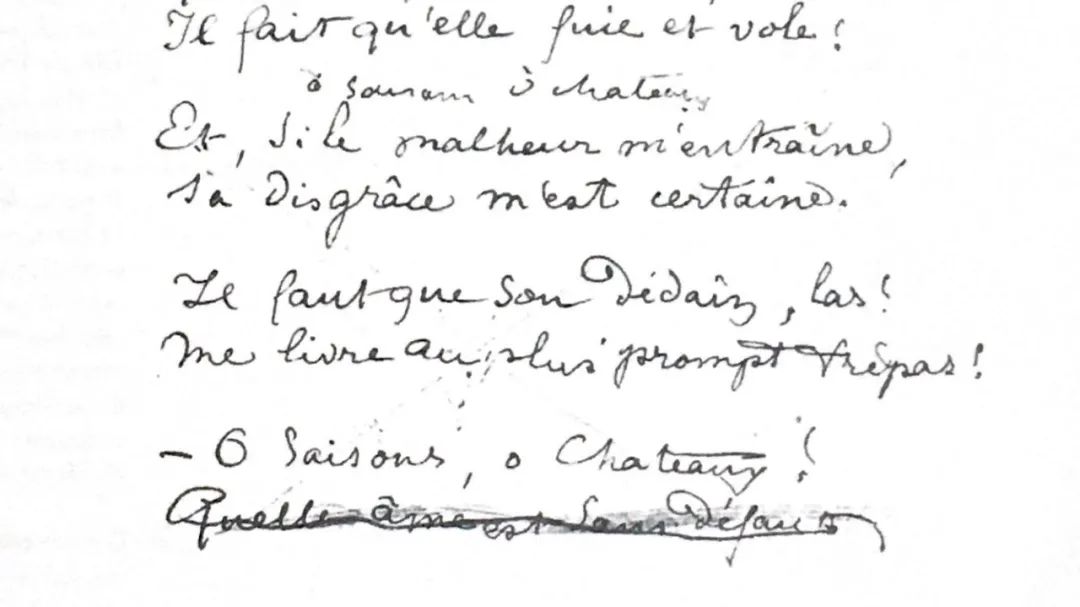

如《》一诗的末尾五句,在现有中译版本中,或未译、或未加处理,在《灵光集》中却由方括号的括起。也许有读者会疑惑,实际上,这方括号便由手稿而来。本诗第二版手稿上,末尾六句上打了一个几不可见的大“×”,最后一句则被清晰地划去。

对此,学者克洛德·让科拉(Claude Jeancolas)分析认为,“×”不一定是兰波所画,但是最后一句应该是兰波自己删掉的。因而据此手稿及底本,我们用方括号括起了被画“×”的五句诗,并未收录被划掉的最后一句。

《》手稿末尾

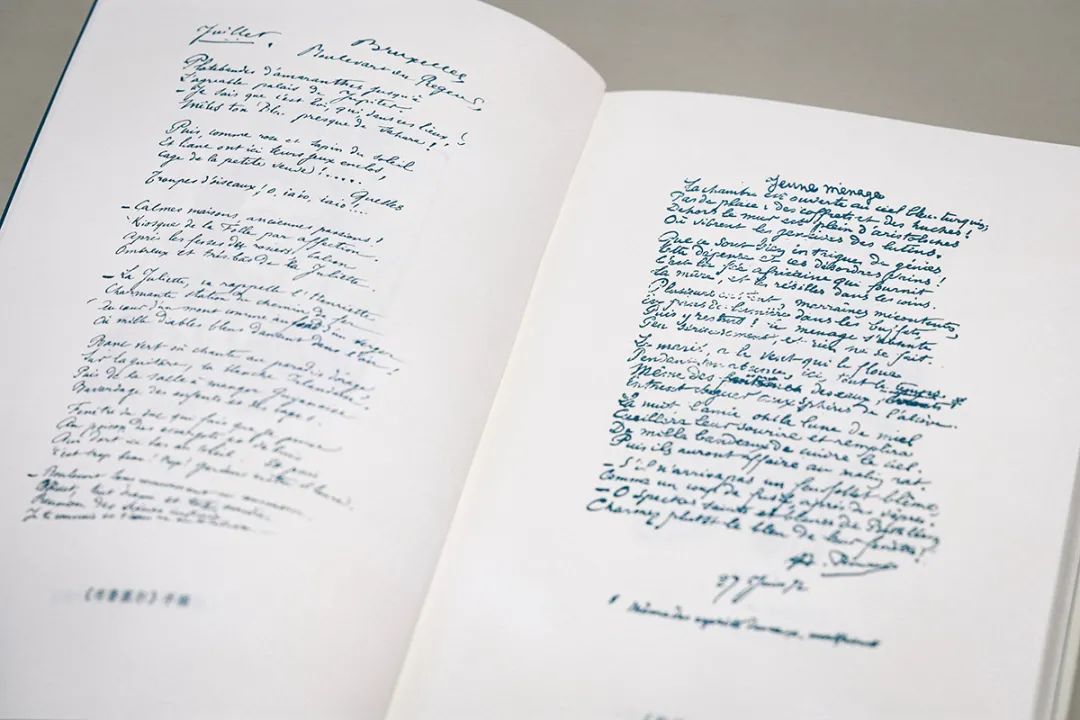

或如《布鲁塞尔》一诗,在本版所据的法文版底本和已版的兰波中译本中,“布鲁塞尔”都被处理为了标题,但是只要看过此诗手稿并对比其他兰波诗歌手稿便可以发现,“布鲁塞尔”并非出现在习惯的标题位置,而更像书信的抬头。

所以,我们在《灵光集》中选择了按手稿形式对本诗进行排版,并在注释中加以说明;读者也可以参照前插所附《布鲁塞尔》手稿,直观地看到原稿中的写法。

《灵光集》前插手稿

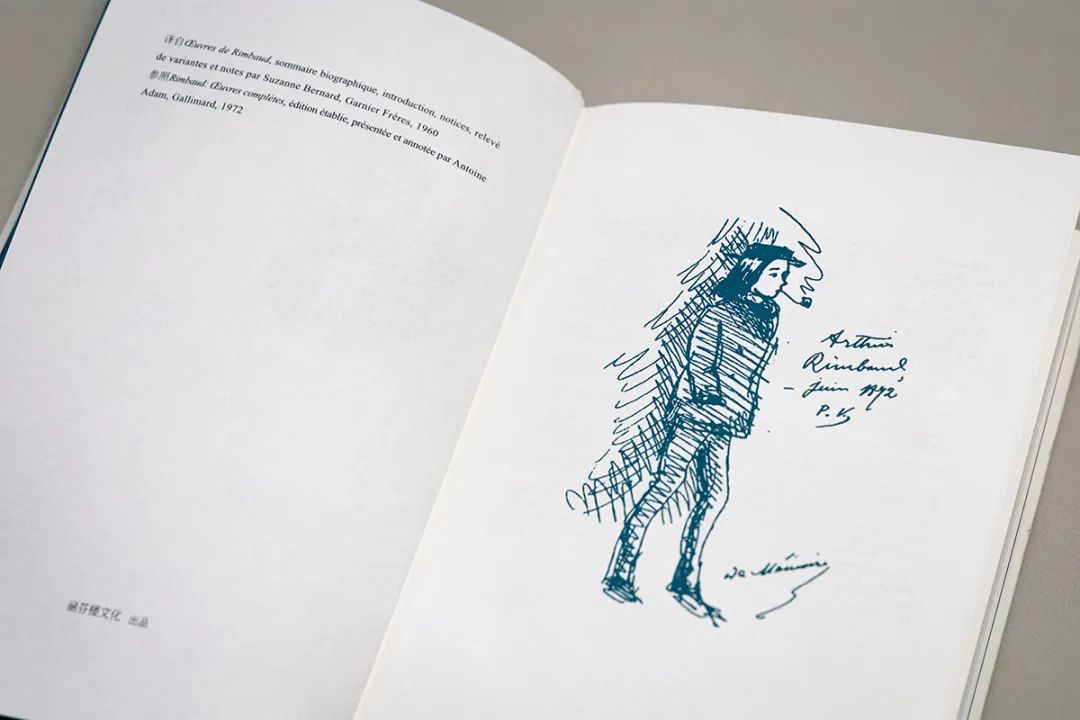

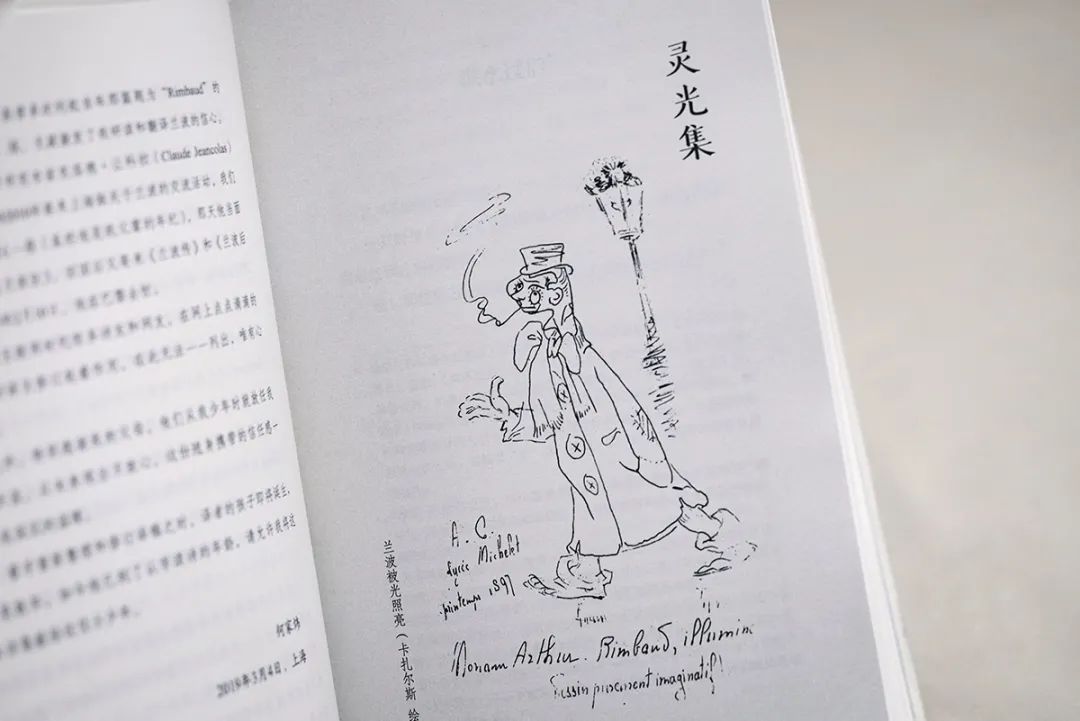

整理好文字后,我进一步思考:如何能够继续丰富这本书,为读者提供更新、更不同的内容呢?除手稿外,我想到了搜集资料时看到的那些兰波当时的朋友们为他画的漫画。

兰波的相貌,读者并不陌生。国内外的兰波相关出版物中,十有八九都会出现他最著名的那张照片,其上兰波英俊天真,很是温柔。可是在朋友的漫画里,他并不只是这样:在魏尔伦笔下,他时而是抽着烟斗的小可爱、时而是喝酒流泪的小可怜;在德拉艾笔下,他和狗熊跳舞、和土著人狂欢;在雷加梅笔下,他成熟深沉;在卡扎尔斯眼里,他则完全抽象化……

这些图像和兰波亲手写下的文字一样,都是了解他的重要切入点,但其中大部分都没有在国内出版过,何不把它们加入到这本书中,通过更丰富的资料形式,展现更全面的兰波形象呢?这样,读者不仅能够读到兰波的文字,还能看到那些和兰波最亲近的人笔下的他,而且是通过最简单的方式——手写、笔画。大概,也暗含着对“老派”的执念吧。

《灵光集》插图

最终的封面选定,则颇历波折。兰波素来是具有先锋感的文化形象;网店页面上,颜色靓丽、图案抽象的图书封面也更为打眼。可是,经过几番讨论和纠结,我还是坚持在各种风格的方案中,选择了现在这个相对朴素的版本。毕竟,封面设计再“先锋”,也“先锋”不过兰波的作品。

更何况,无论是纯靠烫金工艺营造质感的扎实、还是手稿图案和书内图文的应和,或是标题的绿色与内文插图颜色的契合(绿色代表希望,蓝色又让人想起《醉舟》中“静止的蔚蓝”,因此我们选择了这种微妙的蓝绿色作为内文的专色),目前的封面方案都不会喧宾夺主,却处处充满细微巧思。手稿烫金,更会让人想到“言语炼金术”,确实令人无法抗拒。

只是兰波的手稿线条很细,想要完美印出这么一大块如此精细的烫金,也着实经过了一番折腾。还好同事们和我一样执着,印厂的师傅也抱着工匠精神几经试验,使工艺得以实现。最终的封面上,手稿中的圆点变为凹下金色的小坑,就像兰波用自己的羽毛笔调皮地一个个戳出来的。

很多朋友拿到《灵光集》后都表示实物比图片漂亮很多。其实,在为《光明日报》所写的《徐志摩全集》编辑手记中,我便曾经就《全集》的封面写过:“在现在这个对设计成品视觉冲击力要求很高的时代,我们的选择可能不太‘讨巧’。毕竟隔着屏幕,读者可能很难直观感受到这套全集温润的质感,但我们依然坚持。”

这次,《灵光集》仍是如此。只看立体书,读者很难想象封面上手迹烫金的凹凸纹路;镜头再好,也几乎无法复刻那铺满书页、由《醉舟》而来的蓝绿。这一切,我都把它视作是实体书带给人的无法取代的快乐,有意为之。

对于很多人来说,阅读更在文字内容,而不在形式,但是把书捧在手中那一刻通过肉眼和手的观察、触摸到的实在与惊喜,却是独一无二的体验,是我们热爱书籍、热爱阅读的理由之一。

后来,也有朋友跟我说,《灵光集》的封面不知为何散发着一股奶糖/白巧克力的甜味儿,跟这本书的色调还挺相配,或许是“意外之喜”吧。

《灵光集》封面

正如兰波写下后期作品时正处在情感动荡的阶段,与《灵光集》相处的一年,对我个人也有些曲折。埋头在诗歌中学习、探索,是予人安慰的劳动、是奢侈的逃离,也促成了很多温暖的相遇。没有一本书是完美的,但编辑出版《灵光集》的过程,对我而言无疑是一段值得珍藏的奇旅。

而这部由何老师对兰波多年如一日的热情和研究打磨而得的译作,加之许多人的帮助和我自己一些微小的工作,若能为喜爱兰波、喜爱诗歌的朋友们带来一些新的认识和“灵光”,那就再好不过了。