文:李小土

编辑:乔乔

子曾经曰过:

“

知之为知之

,

不知为不知,是知也。”这句话的意思很简单,就是说,知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。相对应的,不懂装懂那自然就是不智慧的表现了。可见,知道自己是否知道这件事情,古人都已经认识到了它的重要性。在现代,这件事依然很重要。只有知道了自己知道哪些事情,不知道哪些事情,才能避免做出一些愚蠢的选择,并且更好地学习、适应社会。

在心理学领域中,也很关心知道自己知道不知道这件事情,心理学家们把这种能力叫做“

元认知

”。已经有很多研究证明了,元认知是成人和学龄儿童的学习的一个很重要的预测变量。并且,已经有很多研究测查了儿童的元认知水平,对于学龄前儿童,他们在使用语言表达自己的认知状态时,常常会遇到障碍,经常会过高估计自己的知识和表现,觉得自己特别棒。既然连儿童都会受到语言的限制,那么,对于刚能说出一句完整的话的小宝宝来说,元认知存在么?

我们已经知道,小宝宝们的学习能力是非常非常强的。从他们刚生下来开始,每天就在不停地学习。通过观察,他们会逐渐习得这个世界,以及人与人之间的知识,并且不停地再用周围的事例验证他们所学到的知识,或者对知识进行修正。那么,如何让小宝宝们展示出来他们是否了解自己知道哪些,不知道哪些呢?

让小宝宝们口头报告答案是不现实的,我们需要找一种新的,对语言没有要求的方法。来自法国的两位心理学家们,设置了一种情境,在这个情境里,如果小宝宝无法解决问题,可以选择向家长求助。实验对象是20个月大的小宝宝,也就是,还不到两岁。在这个实验中,逻辑是这样的:

如果他们在困难情境中,向家长求助了,那么则说明他们知道自己不知道

。具体的实验情境是这样的:

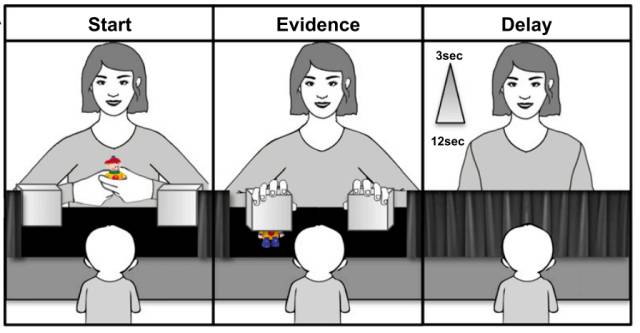

在一个桌子上,倒扣着两个不透明的盒子。小宝宝们看着实验者将一个玩具藏到了其中一个盒子下面,然后一个帘子挡住了这两个盒子大概几秒钟,之后帘子打开,让小宝宝们指出玩具藏在哪里。

实验共分为两组:实验组和控制组。在头两个试次中,这两组是一模一样的。之后是两个练习试次,藏玩具的时候,是躲在帘子后面的,这样小宝宝看不到,也就不知道玩具藏在哪里。对于实验组的小宝宝来说,实验者会教他们向他人求助:实验者会转向宝宝的父母,问他们是否知道玩具在哪里,等到小宝宝们转向父母并且直视父母的眼睛之后,父母会把正确的盒子推过来,说:“看,在这里。”而控制组里并没有这个环节。

之后是测试环节,共10个试次。控制组和实验组的测试环节是一模一样的,并且与之前的训练环节类似。只不过在这里,共设置了5种难度,帘子拉上的时间分别为3秒、6秒、9秒、12秒,或者是不可能试次,不可能试次和之前教婴儿求助类似,都是婴儿没有看到玩具藏在哪个杯子里,所以不可能知道答案。每个小宝宝会接受10个试次,记录他们的求助行为,以及是否自己选择。

结果很好地证明了研究者的假设:

小宝宝们知道自己不知道

。在实验组,也就是教过他们求助的小宝宝们,对于不同的任务难度,不可能试次中,宝宝们的求助行为明显高于其他情况,并且,随着帘子遮上的时间增长,宝宝们的求助比例也随之增加。 实验组和控制组比较,在不可能试次中,控制组的小宝宝们的正确反应和错误反应比例接近,都比实验组的小宝宝们高。因为在不可能试次中,小宝宝们不可能知道正确答案,所以是随机二选一,因此正确和错误的概率相近。对于可能的试次,也就是宝宝看到了玩具藏的过程,实验组的错误反应会比控制组低很多,实验组的宝宝的正确反应也比错误反应多很多。这说明,实验组的小宝宝,当他们知道自己不会的时候,就不会自己做反应了,只有他们觉得自己记住的时候,才会主动反应。 这些结果可以说明:当20个月的小宝宝们有机会决定他们是要自己回答还是求助他人的时候,他们是可以根据情况有策略地调整自己的行为的。也就是说,

当他们面临自己不确定的艰难抉择时,会选择寻求帮助,以避免犯错

。因此,小宝宝们在20个月的时候已经很有“自知之明”了,他们知道自己不知道,并且会向别人求助,来做出正确的选择,是不是很机智呢!

专业的婴幼儿成长百科

↓ 你还可以看一看 ↓

点击文章标题即可查看