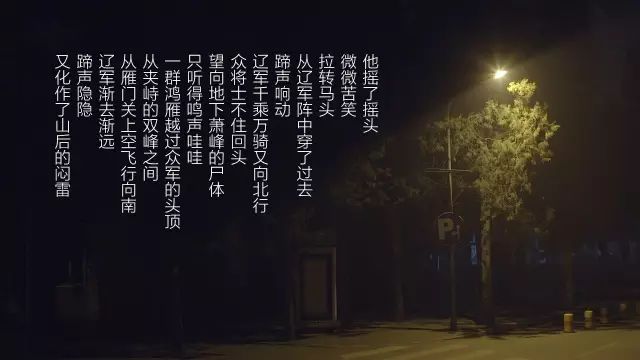

向来痴,从此醉,水榭听香,指点群豪戏。剧饮千杯男儿事,杏子林中,商略平生义。

昔时因,今日意,胡汉恩仇,须倾英雄泪。虽万千人吾往矣,悄立雁门,绝壁无余字。

——

金庸

《

天龙八部

》

(金庸以章回目录作词,此为第二首《苏幕遮》)

天龙八部(二)

我 是 契 丹 人

本文节选自

看理想

[一千零一夜 ] 第148

夜

武侠小说与中国文化

其实武侠小说这个东西,它很特别。它给我们的教育是什么呢?我举一个例子,你第一回知道一个和尚,自称

“老衲”或者“贫僧”,或者他叫一个在俗家的人“施主”……这些话你从哪学到的呢?恐怕是武侠小说,或者武侠小说改编的电视剧和电影。

你许许多多关于中国文化的知识,甚至是中医的知识,知道人体上有经脉,有穴道,可能也都是从武侠小说里面学到的

……如果你从小就看武侠小说、武侠电影的话,到你接受一些正规的学校里面关于中国文化的教育的时候,你不再是一张白纸了,你已经有背景了。

所以武侠小说,它承担着一种传扬中国文化的重任,尤其是金庸的武侠小说,那就是因为,如果一个小说它的文化修养、学识、知识很广博的话,他会把这些东西都带进小说里面,于是一个小学都没毕业的孩子,他看武侠小说,已经学到了很多中国文化的知识。

虚构却塑造现实

小说这个东西,它还会反过来塑造现实。它不只是反映一个文化本来就有的一些元素,一本伟大的,或者是影响力很大的流行小说

——它还会回过头来塑造我们的文化。

比如说《水浒传》。《水浒传》本来是描写的一个山寨里面的一帮人,打家劫舍的绿林好汉的故事,但是这个故事写出来之后,却回过头来影响了后来真实存在的帮派。

同样的,金庸的武侠小说,也在影响我们的真实生活。比如说我们有许许多多的对于人的描述,我们说这个人太像欧阳锋了;我们说这个人就是一个岳不群,那就是说他是一个伪君子;或者我们觉得有一帮很厉害的大人物,聚在一起,谈件什么事,我们说这叫

“华山论剑”……

可见金庸的小说已经塑造出了很多的人物跟场景,是可以成为我们日常流行文化的一部分,让我们用来去描述、形容跟认知我们真实碰到的一些环境和人事。

类型文学的突破

武侠小说是一种类型文学。就像我们之前说过的,像科幻小说、侦探小说、恐怖小说、爱情小说一样,凡是类型小说,这些类型里面就包含了许多必要元素。比如说武功,一个完全没有武功的武侠小说是不可能存在的,武功又反过来成为武侠小说的基本设定。

于是我们读武侠小说,读到一些看起来很光怪陆离,很荒诞的东西,我们读者是默默地接受那些东西是真实存在的。比如说一个人轻功很高,翻上十几丈的墙头;又或者一个人的内力高强,于是凌空点穴;或者他挥出一掌,掌风能够把人当场震死

……

这都是事实上不可能的事情,但是我们都接受,是因为我们一看武侠小说,就要接受武侠小说世界里面这些基本设定,这些基本设定就是武侠小说这种类型文学,最根本的元素。

我们看武侠小说的时候,就跟看所谓严肃文学那些小说,标准应该是不一样的。金庸虽然很看重自己的作品,但是他屡次强调,他的小说主要功能在于娱乐,让大家有感觉,他不认为自己这些小说就叫做文学,他认为最多有点文学的意味。我们要换在类型文学的标准来看待它,我们需要采用不同的标准。

当你用类型文学的标准来看金庸的小说的时候,你就会发现它了不起的地方。就是它突破了这些类型本身的限制。他太知道武侠小说必然有的类型,必然有的路数,必然有的套路,但是他把这些东西拿出来当成一个反省的对象,而且突破它。

“正”与“邪”

武侠小说一定要有正邪、是非之分。武侠小说里这个正邪会固体化,它不是一种价值观,它会实体化。

比如说就会分成所谓的名门正派,还有邪教。首先邪教中人,绝不会自称邪教。同时呢,所谓的正邪势不两立,你更多的时候看到的是正派容不下邪教,而不是邪教容不下正派。相反的

,你看到反而邪教中人,常常会容让着正派,尤其是邪教中的女子爱上了一个正派的侠客。比如殷素素、任盈盈......

那么光是名门正派跟邪教的对比也就罢了,这种正、邪的固体化,还要更扩展一步变成国家与国家之间,族与族之间的对立。在我们大部分的武侠小说里面,好人必然都是汉人,但是当汉人遇上外族人的时候,那当然就是外族人首先是坏蛋。那这个邪教跟正派,就一起枪口对外,都成了正派,因为这时有共同的敌人,共同的敌人就是更大的邪派。

所以外族从来在武侠小说里面,都是带着几分阴险、残暴、凶恶的色彩的,我们看金庸的武侠小说,早期也是这样子,你看到像郭靖,明明在蒙古长大,而且还做了金刀驸马,娶了成吉思汗的女儿,但是到了最后,他要为了大宋,大义灭亲,要对付蒙古人,我们就说他是大英雄。可见在早期的金庸小说里面,夷夏之防,还是相当严格的。

《天龙八部》

——重要的转变

到了《天龙八部》,情况就完全变了。整个东西复杂起来,混淆起来了。比如说乔峰,也就是后来的萧峰,他在雁门关外,为了要阻止辽国入侵宋朝,他自杀身亡。

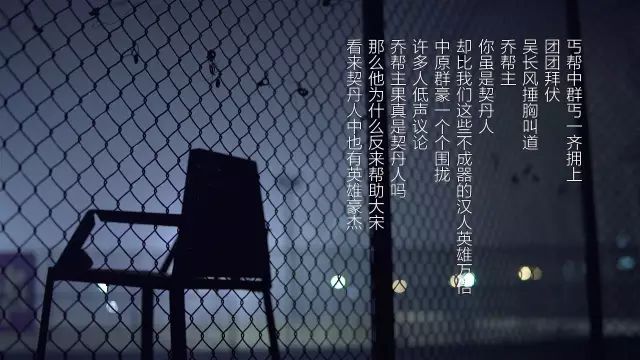

这是一个很悲惨的结局,我们一起来看一看,他自杀之后,那一大帮江湖群豪们,他们是什么反应:

在金庸的小说笔下大部分的人物,都被一些很重要的身份问题困扰。而萧峰,困扰他的问题就是,他到底是汉人还是契丹人,他是宋国的子民还是辽国的子民。因为这个问题使得他,被原来非常拥戴他的丐帮给哄下台;使得他原来那么受到尊重的一个大英雄、大豪杰,结果成为了中原群豪的敌人

……那些人是多么的狭隘,那些人判断一个人的主要标准就是你是中国人吗,你还是老外?正所谓“非我族类,其心必异”这种想法,本来是很多武侠小说都有的想法,甚至是早期金庸都有的想法。

但是在《天龙八部》里面,他反过来了。他把这个东西当成一个批判的对象。萧峰他是契丹人,但是这表示什么呢?因此他就不是英雄豪杰了吗?因此他就是一个恶人了吗?这个问题很有意思,因为直到今天,我们还有很多人有类似的困扰。就是这个东西是西方来的吗?这个东西是外国的吗?这个东西才是中国的吗?

我们看到萧峰,他其实虽然被这个问题困扰,可是后来他慢慢地一层一层地,对这个问题产生反省,他其实已经逐渐超脱开来了。他目睹了契丹人凶残伤害边境的大宋子民。反过来宋人的军官一样坏透了,在边境上面,欺负那些契丹人。

当然最后我们会很容易得到一个结论,就是原来所谓的是非正邪,它是一种抽象的价值观,它不能够被固体化、具体化,形成一个帮派。过去呢,金庸已经在谈的就是,所谓的邪派,并没有大家说得那么邪。因为正、邪这种价值,是不可能被固体化下来,整群人共同去承载去接受的,不是这个样子的。

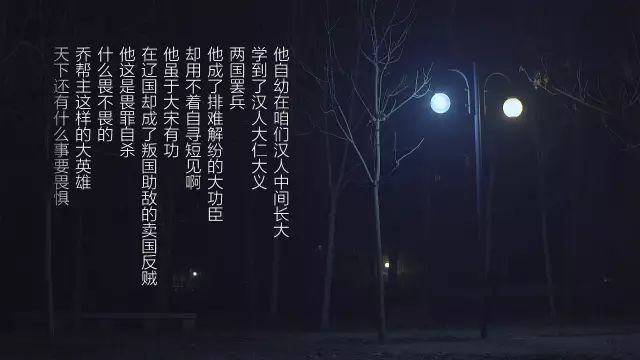

萧峰死的那时候,固然可以说,他是因为夹在两国之间而死。但其实这个时候,他已经看的是更伟大的普世价值了。他之所以不想辽来灭宋,除了是因为他在大宋长大,对汉人有感情之外,另一方面,他觉得和平多好,打仗带来的除了满足了君王的征服欲之外,到底带来什么实质的东西呢?战争不是那么浪漫的一件事。萧峰是一个在刀口上舔血过日子的人,他知道什么叫生死,他知道什么叫战场,所以他阻止这个战争,不止为了宋,同时也是为了辽。

萧峰死于雁门关外

但是我们刚才看到那一段最有趣的,是之后大家的反应,是萧峰这么死了之后,大家后面议论纷纷。有些人就说,他为什么这么伟大?那是因为他在咱们汉人中间长大,学到了汉人大仁大义。然后又有人说,他是为什么要自杀?那叫畏罪自杀。

这些一般的江湖人物,他完全无法了解萧峰那个境界,我们中国向来,就对外族是带着一种很特殊的看法。萧峰就这么死在雁门关外,非常悲惨。但是他的死,有没有让当时那些所谓中原群豪有所反省,有所挣扎?没有,他们还是那样子去想问题。

左手武侠,右手社论

金庸在表达一种看待历史的方法,甚至是一种政治上的价值判断的一种他的看法。

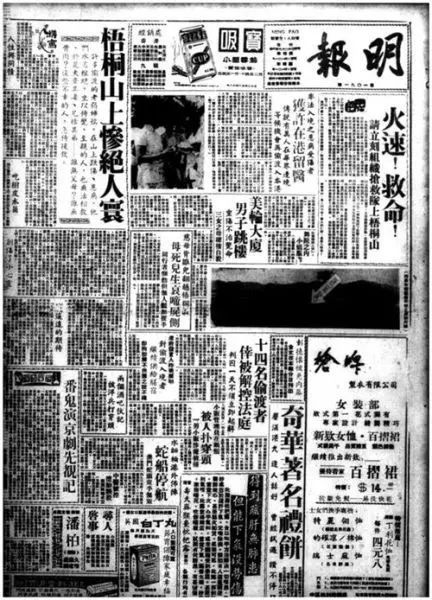

我们回到当年金庸写这些小说的背景。当时金庸写的这些小说都在报纸上连载,像《天龙八部》它是连载在当时金庸创办的《明报》上面。

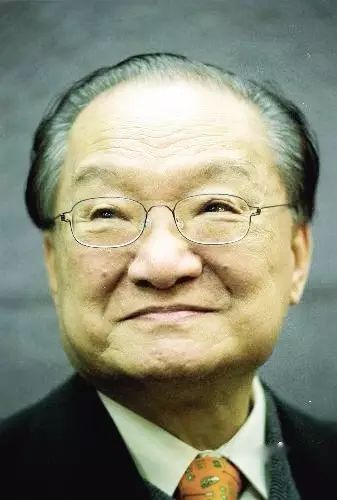

金庸,本名查良镛

。1959年,于香港创办《

明报

》

《明报》这份报纸,是金庸本人,查良镛先生作为一个报人,带着知识分子的情怀去创办的这一份报纸。这个报纸上面有他的小说,同时还有他用本名查良镛三个字所写的社论,这些社论在当时是脍炙人口。不止影响香港,甚至连大陆,甚至连我们中南海里面当时一些国家领导人,都会去看查良镛的社论。

他一只手在写社论,点评江山,讲今天的国际局势,中国的发展情况,香港的问题

……另一方面则在写武侠小说。更多时候我们看到就是,他的时事评论,在用理性分析,评论的是当前眼前局势。但他在小说里面,则把他时事评论里面的,所依据的一些价值观,一些看世界的方法,把它带到历史上面,去看整个历史上的政治的问题。

我们喜欢的,着迷的,是那个历史上不被记载,甚至可能不存在的那个江湖世界。金庸却喜欢用这样的江湖世界去改写正史,用民间的野史,去对付正史,用江湖去干涉朝政。那么这个时候,我们看到,就是他用一套武侠世界的价值观,去颠覆我们的历史的所谓的正统。

……

-END-

节目文本

7000余字,本文节选3000余字

源自:看理想(ikanlixiang)