外地人提到

上海特色,

首先想到的肯定是

那颗璀璨耀眼的东方明珠

那座代表中国高度的上海中心

那片高贵大气的外滩万国建筑群

然而本阿拉上海本地人

肯定不会这样介绍上海!

上海,虽然历史不长

但是留给后人的珍贵的文化遗产真不少

说起上海的特色

每个区的上海人都有一个或者几个

要向外地人强烈推荐的——

比如嘉定人肯定首推南翔小笼馒头制作技艺

黄浦人是石库门里弄建筑营造技艺

徐汇人要把上海剪纸技艺分享给所有人

而浦东人则会将上海绒绣作为本地特色

……

近日,从上海文化旅游部、工业信息化部

传来了一个好消息——

这些令上海本地人引以为傲的传统制作工艺

被推荐入选第一批国家传统工艺振兴目录啦~

未来他们将得到更好的传承和发展!

浦东区、松江区、徐汇区、静安区、

嘉定区、

黄浦区、

闵行区

七大区的19项传统工艺

再次被国家看中,

又实实在在的火了一把!

上海浦东高桥,是绒绣之乡。

上世纪80年代的时候,高桥家家户户都有人在做绒绣,然而如今上海只剩两个传人……

2006年上海绒绣被评为“国家级非物质文化遗产”。国家非遗传承人,需要有长时间持续从业的标准,并有一定数量作品。金雯顺理成章当选为传承人。

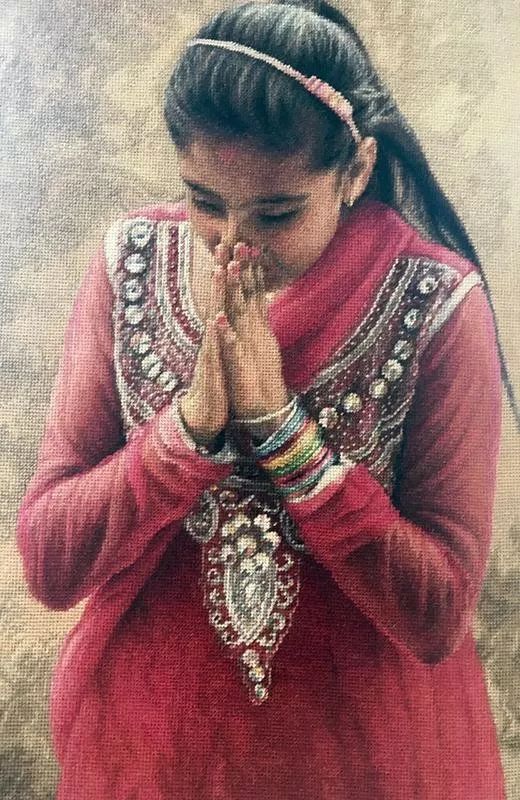

金雯在工作

金雯说:做绒绣要有西方油画的功底!

绒绣采用

斜针绣法,

在特制的网格麻布上进行制作,主要表现油画和人物肖像画,比传统刺绣更逼真,比十字绣更精细,属于美术类别,而非刺绣~

△一平方米绒绣深耕一年

上海人提起六神丸,是

孩提时代的记忆和味道。

六神丸以“药小而效大”闻名于世,保留着百年纯手工制作的传统。

一粒粒药丸看似微小,竟是由几位匠人手工制成,他们倾其一生让百年工艺得以传承。

2011年,沪上百年经典名药“六神丸”被列入国家非物质文化遗产名录。

这是上海第一个入选此名录的中药。

上海雷允上药业六神丸班组,组长张雄毅已是六神丸第五代传人。2016年入选首批88位“上海工匠”。

张雄毅在制作“六神丸”

“把每一颗六神丸做得同样大小,一是方便病人服用,益于体内吸收,二是适合儿童口服,三是定克定量,就不存在超量服用的问题,这是老祖宗的一种智慧。”

可以说,

里弄建筑是上海所独有的产品。

石库门融汇了西方文化和汉族传统民居特点,距今已有一百余年历史。

汉语中把围束的圈叫做“箍”,如“金箍棒”,“箍桶”“袖箍”(即袖标)。这种用石条围束门的建筑被叫做“石箍门”,宁波人发“箍”字音发的是“库”,以后上海的“石箍门”就讹作“石库门”了。

石库门建筑的平面和空间更接近于江南传统的二层楼的三合院或四合院形式,这种建筑

还基本保持了汉族传统住宅对外较为封闭的特征。

虽身居闹市,但关起门来却可以自成一统。于是,这“门”也就变得愈加重要起来。它总是有一圈石头的门框,门扇为乌漆实心厚木,上有铜环一副。这种式样的建筑被上海人称为“石库门”。

灯彩,又叫“彩灯”“花灯”,俗称“灯笼”。中国灯彩艺术起源于汉代,兴于隋唐,南宋时期进一步繁盛,明清时期尤为风行。

“东风夜放花千树。更吹落,星如雨。”说的便是上元节的灯火阑珊。

上海灯彩的历史源远流长,

由“江南灯王”何克明开创的上海立体动物彩灯更是一绝。

如今,“何氏灯彩”已传承了百年。第三代传人何伟福的工作室就在上海工艺美术博物馆里。

“江南灯王”何克明

“小时候,我把祖父的灯彩当玩具,样样都爱不释手。”何伟福说,不管什么样的灯彩,祖父都让他玩,但有个规矩,不能弄坏,因为每一件都是祖父的心血。

2008 年,金银细工制作技艺入选中国非物质文化遗产代表作名录。

我国金银器制作工艺自商周时期产生以来,

迄今已有3000多年历史。

创意设计、塑样、翻模 、制壳、合拢焊接、灌胶整形、精雕 、錾刻、镶嵌、脱胶、表面处理、总装 ……都是制作金银细工的主要步骤!

沈国兴所在的上海老凤祥公司大件组

是上海地区唯一现存且历史最悠久的金银细工制作技艺流派的传承者。

老凤祥金银细工非遗传承展精品

完成一件精品佳作,少则数周,多则要数年。金匠的日常工作,单调枯燥。“每天榔头敲个几万遍是家常便饭。”沈国兴说。能有人坚持下来,就是凭借对传统工艺的热爱!

现代年轻人很少动笔了,更何况是传统的毛笔!但是真正爱好毛笔的人,对毛笔的要求甚高,经过几百年的积淀,

周虎臣毛笔制作技艺在上海成为人人口中称赞的经典传奇~

1694年,清代制笔名匠周虎臣在苏州开设笔庄,后传至嫡亲傅氏。1713年,清康熙帝六十大寿时,笔庄进贡寿笔,深得赞赏,赐书“笔走龙蛇”,自此成为朝廷主要御用制笔者。

1862年,周虎臣笔庄迁至上海,

绵延至今300多年,传承十多代,被列为清代“四大名笔”之一。

2011年,周虎臣毛笔制作技艺被评为国家级非物质文化遗产~

在毛笔上刻字,先把横的笔画刻完,再刻竖的笔画,有时还需倒着刻,吴庆春说闭着眼睛都能刻上“上海周虎臣”这几个字。

天下之墨推歙州,歙州之墨推曹氏”说的就是

曹素功墨锭,他创始于康熙六年,在清代列“徽墨四大家(曹素功、汪近圣、汪节庵、胡开文)”之首!

此墨在当时已经是贡品,进贡皇宫所用,并且获得了皇上的御赐,名为“紫玉光”。

清同治三年迁到上海绵延发展,到20世纪50年代,曹氏墨业已传承十三代。

“传承,一定要传承下去,不能让这么好的文化断在我这里,曹素功是上海的骄傲,墨是中华民族的瑰宝。”

(墨香千古采访资料由《如意时空》杂志提供,图片版权归《如意时空》杂志所有)

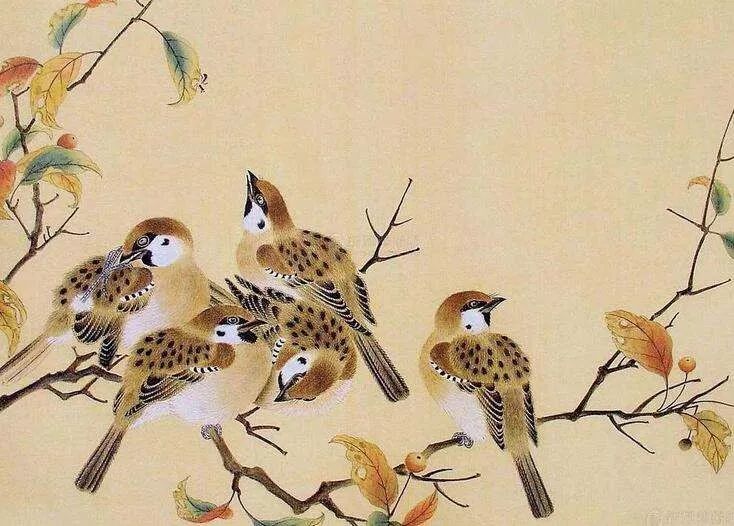

“顾绣”又称“露香园顾绣”,汉族传统刺绣工艺之一。“顾绣”因

起源于明代(公元1368~1644年)松江(今上海市)地区的顾名世家而得名。

顾氏后裔精于刺绣,绣品精美典雅,技法独到,常用于家中陈设和馈赠亲友,因此称之为“顾绣”。“顾绣”是以名画为蓝本的“画绣”,是中国织绣工艺中的奇葩。

2006年5月20日,经国务院批准,

“顾绣”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

据传顾氏的绣法出自皇宫大内,绣品使用的丝线比头发还细,针刺纤细如毫毛,配色精妙。绣制时不但要求形似,而且重视表现原作的神韵,且做工精细、技法多变。

顾绣产品形式除传统画绣挂幅外,还有睡衣,浴衣、台布、枕套、被面、围巾等品种。顾绣针法多样,色彩丰富,丝缕分明,质地大都用软缎、绸料及特丽纶、尼龙、的确良等。

乌泥泾手工棉纺织技术的传承

源于黄道婆自崖州带

回的纺织技艺。

宋末元初,松江府乌泥泾人黄道婆在流落崖州三十余年后,于元贞年间返回故里,传播植棉和纺织技术。

她改进了捍、弹、纺、织等手艺,创制了“配色”、“挈花”成“折枝、团凤”的织造工艺,开发出众多精美的棉纺织品。

黄道婆的棉纺织技艺改变了上千年来以丝、麻为主要衣料的传统,改变了江南的经济结构,催生出一个新兴的棉纺织产业,江南地区的生活风俗和传统婚娶习俗也因之有所改变。

可以说,

乌泥泾手工棉纺织技艺是中国纺织技术的核心内容之一。

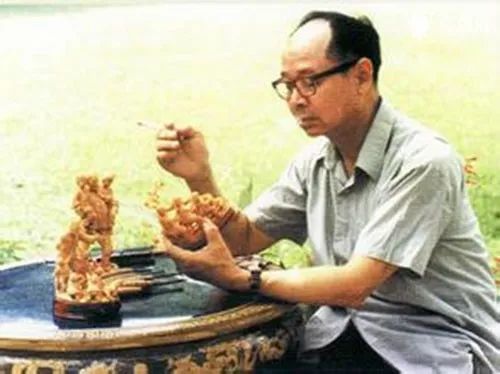

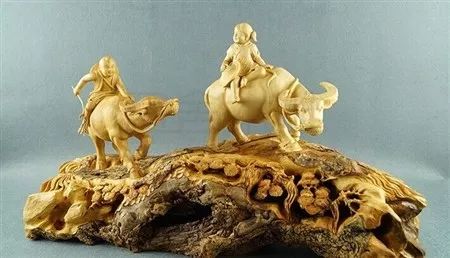

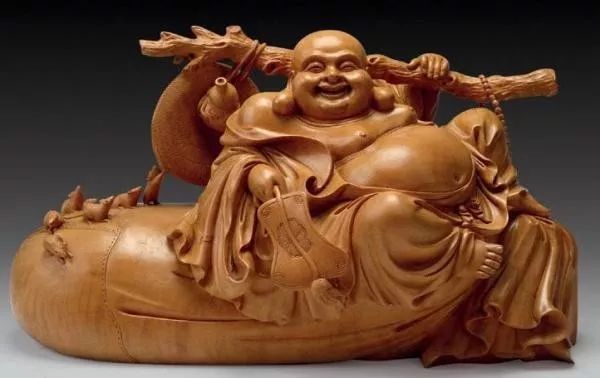

黄杨木,质地坚韧、纹理细密、色彩庄重、古朴美观,被世人所熟知,让人闻之惬意,百看不厌,

“木雕界中的奎宝”一称也可谓实至名归。

俗说“黄杨岁张一寸,遇闰退三寸”, 故有“千年矮”的称呼!由于它的珍贵,每一个木雕成品都非常具有收藏价值。

黄杨木雕——距今已有600余年历史,使我国木雕工艺的一个主要品种,以用黄杨木为原料得名。

2006年5月20日,乐清黄杨木雕经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

目前上海东方工艺美术城所展示、销售的黄杨木雕系木雕中的精品,上海人可以作为馈赠的礼品又可以作为收藏的珍品购买珍藏~

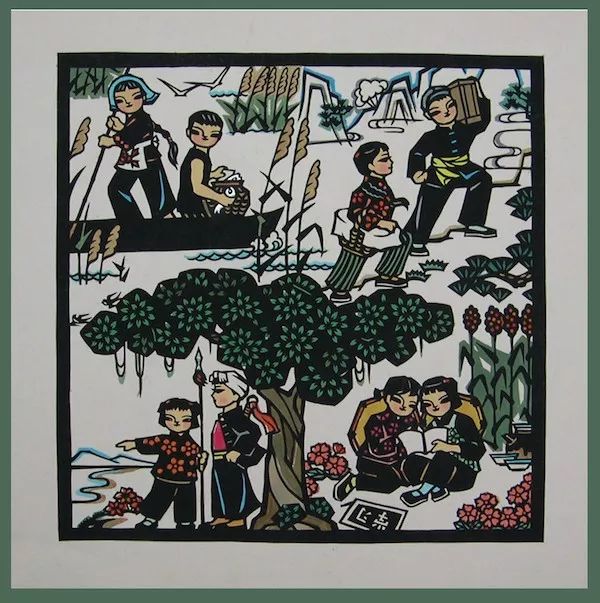

奚小琴,国家级非物质文化遗产项目上海剪纸代表性传承人,

上海市工艺美术大师。

曾师从著名剪纸艺术家王子淦学习剪纸,现为中国民间文艺家协会会员,上海民间文艺家协会副主席,上海市文联第六届委员会委员,上海剪纸学会副会长。

上海海派剪纸兴起起初出现在民间的门笺、鞋花、绣花样上,而后在剪纸艺人的手中绽放、流传,

传统剪纸的拼接很少,上海剪纸的创新在于风格大气。

奚小琴1970年代剪纸作品

相比北派剪纸的粗犷有力,南派剪纸以意象精巧、秀丽、细密、纤柔闻名。

上海剪纸则承袭了“海纳百川,有容乃大”的海派特色,

不仅融南北之长,更从中西方艺术门类中汲取养分。

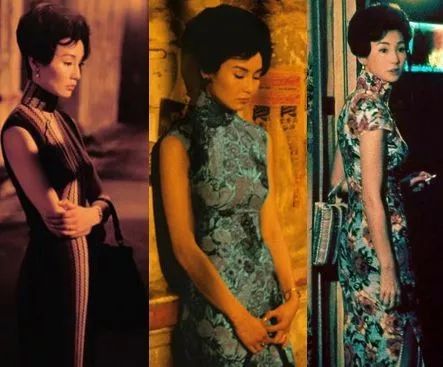

上海人一定还记得王家卫先生执演的电影《花样年华》里那令人炫目的旗袍吧?在旗袍装扮下,

一代影后张曼玉时而忧郁、时而雍容、时而悲伤、时而大度……

每一件旗袍都衬托出女主人不同的心境。

海派旗袍就是突破了种种禁锢,吸取了欧美流行时装的元素,第一次把东方女性细致动人的曲线展示出来。

而且

旗袍也是上海精致女人的标志,

修长的身姿,走路时自然摇摆的身线,旗袍下的女子不仅美丽,而且成熟、典雅、雍容~

在幽暗的灯光下,当女主角不断变换着旗袍的颜色和款式时,人们仿佛看到东方美人的古典气质绽放,仿佛又回到了民国,如今的时尚圈也刮起了一股旗袍热的旋风。

“龙凤旗袍手工制作技艺”是海派旗袍制作技艺的代表,如今已被列入国家级非物质文化遗产保护项目。

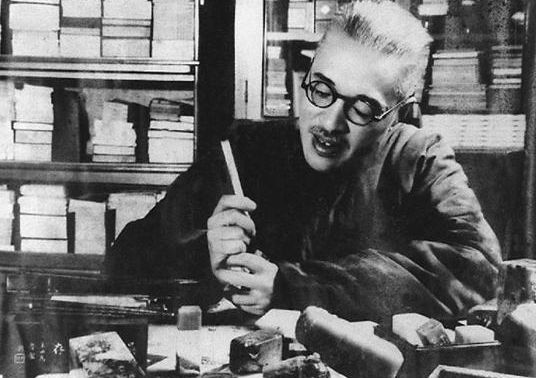

张鲁庵是清末民初海派的印泥大师,也是全国篆刻资料最丰富的收藏者之一,

鲁庵印泥的发展和海派书画家的发展是休戚相关的。

11岁时,高式熊老师从浙江鄞县来沪,随同其父晚清进士翰林、书法家高振霄学习书法、诗文等国学,以书法、刻印和研究印谱为乐。1936年起,高式熊老师在父亲好友、著名篆刻家赵叔孺、王福庵指导下,钻研篆刻艺术。1941年经由赵叔孺的介绍下,认识了鲁庵印泥制作技艺创始人——张鲁庵,

与其成为惺惺相识的好友,并跟随他学习到鲁庵印泥制作技艺。

高式熊老师

上海鲁庵印泥为海派印泥,根据上海气候专门配制,具有“印色鲜艳雅丽、质薄匀净、细腻、黏稠度高、热天不烂、寒天不硬,永不褪色”等特点,在上海乃至整个江南地区独树一帜。

徐行草编发源于中国上海嘉定徐行,作为嘉定一大民族文化瑰宝,它不仅是国家级非物质文化遗产保护项目,

更是海派文化中最值得赞叹的记忆之一!

俗话说

“编框窝篓,养活几口”。

在以前,有门好手艺是农村年轻男子取好媳妇的本钱,有道是手艺在手,走遍天下能糊口。

历代从事草编织品的艺人

都是来自民间的平民百姓,

草编的图案来源于生活习俗,作品既有实用价值,也有欣赏价值。

如今,即使在乡下也很少有人拥有这种精致的手工技艺!但是在城市中却偏偏流行起草编风格的制品,时尚而不失海派之风!

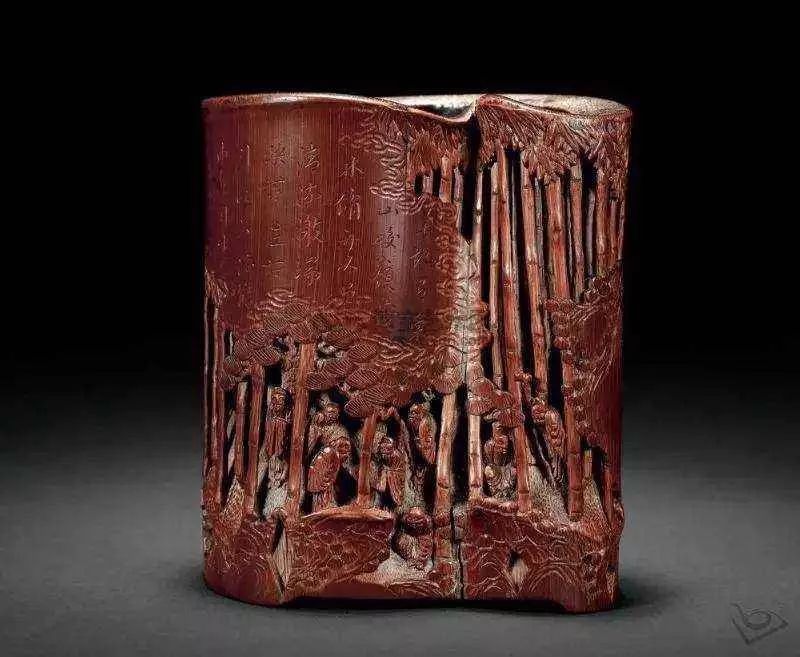

有何多人喜欢收藏竹刻放在家里或者办公室,即有品位有很美观!而且嘉定竹刻是中华工艺美术史中的一枝奇葩,

至今已有近五百余年历史。

嘉定竹刻以刀为工具,以竹子为载体,将书、画、诗、文、印融为一体,赋予竹子以新的生命。再加上竹子具有坚韧不拔的特点,被人们所喜爱并且深加工!

康熙、乾隆帝曾在竹刻上题诗,表示喜爱和欣赏,由于皇家的倡导,嘉定竹刻的名声更加响亮,

海外人

士称“嘉定竹刻有超常的技巧和诗意的想象”,是“绝世的艺术”,

嘉定也因此备受世人的关注!

而竹刻上可以表现的形象也很多,包括神仙、佛僧、文人、隐士、渔翁、寿星、牧童、仕女、采药老人等等……

你很难想象,在一根简单光滑的竹子上还能如此大做文章,可见雕刻人的耐心和功底!