撰文:刘志侠

《东方历史评论》微信公号:ohistory

梁宗岱在一九二四年至一九三一年游学欧洲,结识了法国文学大师瓦莱里和罗曼·罗兰,他们的交往一直只有梁宗岱的回忆文字记载。二○一三年底,卢岚与我撰写的梁宗岱青年时期传记基本完成,这时才在法国国家图书馆发现他写给瓦莱里的十七封信和罗曼·罗兰的四段日记,刚好来得及和其他新发现的法国旁证资料一起,在二○一四年十月出版的《青年梁宗岱》(华东师范大学出版社)中作首次披露。但是当时仍未看到他写给罗曼·罗兰的信函。

这是事出有因的。罗曼·罗兰是一位具有历史使命感的作家,特别留意保藏文献。他去世前已经开始亲手整理自己的日记,以及一些专题文档,去世后留下一个庞大的书籍、笔记、书信和各种印刷品的收藏。他的夫人玛丽·罗兰(Marie Rolland,1895—1985)是斯大林时代的俄罗斯文学爱好者,母亲是法国人,因为写诗给大师而认识,而了解,最后在一九三四年结成夫妻。她是大师生前的秘书,死后的唯一继承人,按照大师的嘱咐,忠心耿耿保管全部档案。除了在一九五○年代把日记送给国家图书馆,书信全部留在身边,亲自整理,任何人查阅都要经她的同意。经过四十年从未间断的努力,整理出大约二十七种日记和书信集,以《罗曼·罗兰丛刊》(Cahiers Romain Rolland)为总名,由著名的出版社阿尔班·米歇尔(Albin Michel)出版。

一九八五年罗兰夫人去世后,由于没有子嗣,档案成为国家财产。按规例,将陆续分送到不同的图书馆存放,但如何分配,一直没有公布。我们在《青年梁宗岱》付印后才确实知道,这些信件保存在法国国家图书馆黎希留分馆的手稿部。二○一四年夏天,我们联系上罗曼·罗兰书信档案的主管,见面后才知道文献的数量实在惊人,时间过去了二十年,藏品的整理工作尚未完成,有些小语种的外文文献,每年还要向社会招募能人处理。至于我们感兴趣的书信,现在只做到按人名归类,仍未正式编目,更不要说电子化了。主管拿出来给我们看的目录是半成品,一本土里土气的大活页夹,里面是散页的打字纸,简单列出寄信人的姓名及信件数量,按字母顺序排列,不少地方留下不同的手改笔迹。档案尚未向公众开放,研究者须提出申请,说明理由,得到批准后才能约定时间查阅。信件不准影印,只能逐字抄录,拍照要事先申请,数量严格限制。

然而,这是一个无价的宝藏,我们在这里不仅找到了寻觅多年的梁宗岱致罗曼·罗兰的七封信,还看到了其他中国留学生的信件,时间跨度从一九二○年至一九三九年。罗曼·罗兰这段时期和中国青年的友好往来,在世界文学史上独一无二。过去不少文章谈到这个特殊现象,但因为缺乏第一手资料,无法深入,甚至产生一些错误。汉学家鲁瓦女士(Michelle Loi, 1926—2002)是鲁迅专家,曾经协助罗曼·罗兰夫人整理书信档案,她在《罗曼·罗兰与中国人 罗曼·罗兰与鲁迅》(Roman Rolland et les Chinois Roman Rolland et Luxun,载《欧洲》一九八二年一月号)一文中写过:“这些年青人一到法国(通常到里昂)或瑞士,便赶快写信预告登门拜访”,这与事实有距离,写信人及拜访者不能说很踊跃。

这些沉睡了近一个世纪的珍贵文献,提供了很多前所未知的信息和具体细节,加上已经向公众开放的罗曼·罗兰日记(微缩胶卷),让我们有足够的资料,重组这位文学大师当年和中国留学生交往的历史。笔者正在整理逐字抄录回来的文献,计划辑汇成书,希望能为这个重要的新文学史课题提供一个新的研究基础,填补这段不应再存在的空白。

曾经写信给罗曼·罗兰的中国青年人有十位,其中两人(高长虹二封,温源宁一封)找不到回信的痕迹。在其余八人中,敬隐渔,梁宗岱,阎宗临和汪德耀四人曾经到瑞士登门拜访,盛成在一次团体活动中见过罗曼·罗兰,李又然,傅雷和张昊三人只有书信来往。八个人的信函总数在一百二十封以上,另有十多种附件。本文按照各人第一封信的写作日期顺序,简略介绍他们和罗曼·罗兰交往的经过。

盛成(Cheng Tcheng)

在所有中国留学生中,盛成(1899—1996)是第一位给罗曼·罗兰写信的人,时为一九二○年八月二十三日,离他到法国只有八个月。他在《人道报》读到罗曼·罗兰致全国小学教师大会的公开信,当天便去函表示同意和支持。

关于盛成的早年生平,包括留学法国的经历,同时代人的见证或文献旁证可说不见片言只字,一直只有他本人的回忆文字。我们打开宗卷时,看到信件的数量相当多,觉得有点出奇,因为盛成的《海外工读十年纪实》(中华书局,一九三一年),记叙放洋留学经历,其中涉及罗曼·罗兰的文字寥寥无几。现在眼前的宗卷,竟然有三十一封信,加上两首诗歌抄本和四份印刷品,总共三十七种。这个数量,在留学生中排第二,仅次于敬隐渔。

读完信后,档案主管又主动为我们找出罗曼·罗兰的回信。这又是一个意外,因为其他人都没有这类宗卷。这一次,看到的不是原信,而是已经转录的打字抄本,页端有两行说明,“根据盛成在一九六九年转交的影印件抄录”(Copié sur photocopie transmise par Cheng Tcheng en 1969)。一九六六年至一九七七年,盛成第二次侨居法国,这些影印件便是此时送交图书馆。由此可知,他十分珍惜这些信件,一直带在身边,一起度过大半个狂风骇浪的世纪,最后还希望能够永久保存下来。这个举动是一件功德无量的事情,罗曼·罗兰给中国留学生的亲笔信,现在能看到的如凤毛麟角,不是湮没于战火,便是在“文革”中被红卫兵焚毁。更难得盛成表现出很大方的气度,因为大部分信件都是对他的正言直谏,换了别人,可能没有勇气示人。

盛成留下的追述文字,像很多同类文字那样,往往真实与想象混杂,教人无从把捉。加上他的写作风格独特,一九二○年代法国一张报刊,形容他的政论文章为“诗意政论”(poétique)。现在读到的法国档案,无论书信或日记,只有真实,没有任何“诗意”,正好用来对照辨析,比较确切还原他们之间的交往过程。

我们不知道盛成在交出信件前是否看过大师的日记,里面有关记载共四段,两长两短,除了“机灵聪明,对人友善”几个字,其余都不是恭维的话,而一九二九年十二月八日最后一段最短,也最严厉:“我在所有人身上,都遇到同一种瞧不起盛成的看法,他是一个显而易见的江湖郎中。他们为自己的国家在西方被这个轻浮的小青年所代表而痛苦”。

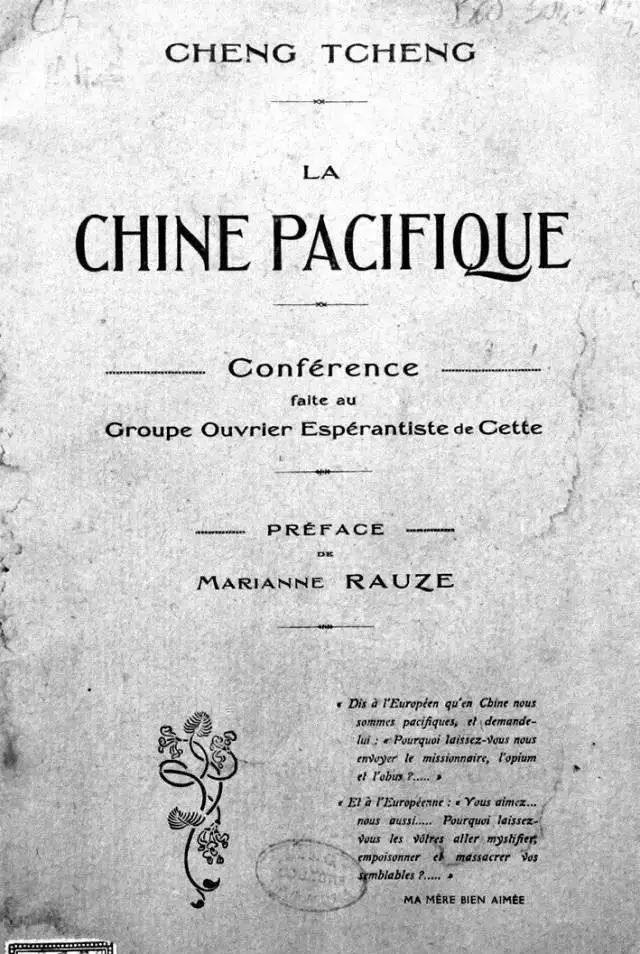

虽然这是引用其他留学生的说话,但看得出也是大师的心情,这与他对其他中国留学生的友善态度有天壤之别。到底他们之间发生了什么事?他们的往来书信提供了一个清晰的答案,一切源自盛成在一九二六年写的一本政治小册子《和平中国》(La Chine pacifique)。他在该年八月把手稿寄给罗曼·罗兰请序,大师认为该书侮辱了天主教,建议修改。他没有接受,写信激烈辩驳。大师对青年人宽容大度,不以为忤,仍与他保持友好来往。这一年十二月,推荐他参加国际妇女争取和平与自由联盟在瑞士举行的夏令讲习班。这是一个小型的和平主义者国际研讨会,邀请不同国籍人士参加,盛成是唯一的中国人。他不仅拒绝,而且写了一封尖酸讽刺的回信,罗曼·罗兰再次耐心解释会议的重要性,对方回信时却乘机挑起写序旧事,责怪大师言而无信,要求“文明人应该道歉”。罗曼·罗兰生气了,“我拒绝为你的小册子写序言,因为其中表现了一种对基督教的狭隘无知,夹带着仇恨。因为我的意见没有令你改变初衷。我不受任何宗教或非宗教的信仰约束,但我要求尊重西方或东方的高度精神价值。我拒绝助长排斥异己,拒绝助长亚洲的无知,它与欧洲的排斥异己和无知同样有害”。盛成收信后,态度一百八十度转弯,不仅愿意参加会议,还表示要听从大师劝告修改小册子,但是两人之间的交情已经断裂,无法修复。

盛成:《和平中国》

盛成趁着瑞士八月讲习班,结束后移居巴黎,从那里赶工完成了《我的母亲》(Ma Mère)。他首先给罗曼·罗兰写信,请求赐序,以及协助出版。大师由妹妹代书复信,建议他去找《欧洲》月刊出版商里埃德书局。三个月后,十二月二十二日,罗曼·罗兰忽然收到盛成来信,解释为何这段时间没有再写信。这是一封典型的“诗意信”,写信人得意洋洋,通篇大谈“沉默”,翻来复去赞美“沉默”,间中射出冷箭,“沉默,它也会表露。它叙述我的心灵和情感。今天,我再没有无声的愤怒。我的沉默把那些平庸的人,但受过‘高等教育’的人的轻藐和不满埋葬在我心底”。他的“诗意”从何而来?原来他在罗曼·罗兰这头碰壁后,在法国朋友提醒下,转向另一位文学大师瓦莱里求助。经过近三个月的反复哀求后,终于得到瓦莱里的接见,并且获得应允作序。序言尚未动笔,一个出版商便与他签订了出版合约。这封信便是写于瓦莱里接见后次日。

罗曼·罗兰写给他的最后一封信在一九二八年八月十七日,此时《我的母亲》已经出版,盛成正忙于四出参加推广活动。大师在信中给他最后忠告,“我想你最好返回中国,而且刻不容缓……今天的中国不再是孙逸仙的中国,更何况孔夫子的中国。这一切已成过去,我们不需要以过去来创造今天!今天才重要”。

一年后,他写下上面那段关于盛成的最后日记,为这一段不愉快的交往打上终结号。

敬隐渔(Jean-Baptiste Kin Yn Yu)

敬隐渔(1901—1932)是第二位写信给罗曼·罗兰的中国青年人,他在一九二四年六月三日第一次从上海写信,请求授权翻译《约翰·克利斯朵夫》。他也是最早公开与大师通信的中国人,回信在八月收到,次年一月便在《小说月报》第十六卷第一号刊出。此信的发表是中国新文学史的一件大事,第一次有一位享有世界声誉的作家写信给中国青年作者,态度如此友好,赢得了中国读者的好感,《约翰·克利斯朵夫》此后影响了好几代中国人,与作者的友善形象有一定关系。

在我们看到敬隐渔信件档案之前,已经有另一位学者张英伦作过深入研究。张英伦专攻法国文学,曾在一九八五年进入法国国家科学研究中心工作,他从二○○九年开始为敬隐渔立传。凭着在法国的工作经验,熟悉收集资料的门路,很快便找到手稿部这个宝藏。他把敬隐渔的四十多封信,和罗曼·罗兰的七段日记,都写进《敬隐渔传奇》(二○一五年,上海文艺出版社)。这些材料不仅成为全书的主干,同时提供了丰富的枝叶,以很多具体的细节重组了敬隐渔在法国的四年多不平凡生活。当他知道我们整理中国留学生信件档案后,很慷慨把从里昂和瑞士辛苦收集来的敬隐渔材料拿出来分享,让我们省去很多工夫。

敬隐渔的信件现存四十三封,对照其他文献,可以知道有三数封佚失。他使用洋纸写信,原件保存得很好,差不多一个世纪后,有些纸页还熠熠如新。他自幼便在传教士办的修道学校学习法文和拉丁文,使用的法文语言和书信格式有点古老(罗曼·罗兰日记说,“他的法文写得很好,有点过时,按照远东的方式插入一些古老的谦恭辞藻”),字体工整,看得出经过誊抄。思想表达有条不紊,一页一页读下去,不知不觉便进入了他的世界。不仅知道他到过何处,做了何事,生过什么病,喝过什么咖啡,还听到他的呼吸,他的长嗟短叹,他向生活发出的绝望呼唤。他给人的印象是一个孤独的书生,心怀大志,却迷落在失乐园里,任何快乐都会在瞬间化作悲哀。他知道这是自己的心魔,但无法克服。看到他在信中描述如何痛苦挣扎,却无法停止漂流,眼见就要被命运的急流卷走,心中很想立刻知道最后的结局,如果不是为了抄录,就会首先一口气把所有信件都读完。但是,他的信件没有提供结局,现在我们能读到的最后一封信,写于一九二九年十一月二日。这是一封自我深刻剖析的长信,仍然那么清晰,绝对不像出于一个濒临精神失常的人的手笔。

这是因为在写信那一刻,他知道自己背后有一位可以信赖的保护者,深信他能够及时把自己拉住,从深渊边缘挽救回来。这位保护者便是罗曼·罗兰。他和敬隐渔的关系有一种奇异的色彩,似乎两人之间前世注定有缘。从一开始,在回复万里外的敬隐渔的第一封信中,便对这位素昧平生的中国青年表现出一种超乎常情的关爱,“以你写给我的一封短信,我视你为一位小兄弟”。他们的第一次见面同样不比寻常,奥尔迦别墅的访客通常停留一两个小时,至多半天,但敬隐渔在那里度过了一个傍晚和一个白天,两人还一起外出散步。当敬隐渔返回里昂后,因为身体不适没有立即回信,不过几天,罗曼·罗兰便焦急万分,动员自己的妹妹,通过各种关系,千方百计向里昂的中国人打听,最后惊动到敬隐渔本人,写了一封报平安信,他才安心下来。在此之后,罗曼·罗兰不仅兑现了一开始便许下的诺言,“若是在生活上无论何事我能够为你进言,或是指导你,我很愿意为之”,“你若在工作之间有为难的地方,我愿意为助。你把难懂的段节另外抄在纸上,我将费神为你讲解”,而且远远超出这个范围。他花了大量心血在敬隐渔身上,细心为他修改法文译稿,尽管这与自己的著作无关,然后亲自推荐给不同的出版人,让这些作品能够由文学杂志《欧洲》月刊和著名出版商里埃德书局发表,这一切显示了他有心把敬隐渔引进法国文坛。至于日常生活上的关心,不是停留在口头指导而已,而是给予慷慨的金钱资助。敬隐渔到法国仅仅两个月,便接到第一笔从瑞士汇来的款项。此后每次求助,都立即得到回应。大师这样做不是纵容,因为他的目的是帮助这个中国青年完成学业,每发现情况异常,必定正言告诫。

然而,敬隐渔健康不佳,加上先天性格压抑和后天心理紊乱越来越严重,事情的发展迅速偏离原先的轨道。一九二九年十月,罗曼·罗兰从敬隐渔来信中意识到他的病情恶化,他不仅没有撒手不管,避开无法预知的后果,反而十分紧张,首先向汪德耀和梁宗岱打探情况,由于两人都不住在里昂,没能提供任何信息。到了十月十八日,他再次接到敬隐渔来信,声称打算离开里昂到瑞士来。他感到事情接近失控,再也不能坐视观望,当天便采取具体的行动介入,写信给一位最亲近的医生朋友,请他介绍一位合适的医生,准备自费为他治病。

在他安排下,敬隐渔在十一月四日进入了里昂郊区一家医院接受治疗。但是事情的发展突然加速,十一月五日,中法大学来信,学校决定取消敬隐渔的学籍,请他协助说服敬隐渔接受遣返回国。他不同意学校的做法,在十一日的回信中请求收回成命,让敬隐渔留在法国治病,“唯望不论何种情况,这位可怜的孩子能够交托到善心人士手上,即使病情已无希望。因为他是生活环境的受害者,值得关爱”,他说已经准备了三千法郎作治疗费用。这些近乎苦苦哀求的话语,闻者伤心。然而,敬隐渔的病情超出他的预料,三天后,十一月十四日,医院院长通知他,学校当天派人来接敬隐渔出院,鉴于病人的病情不宜继续留在该院,因此同意出院。罗曼·罗兰知道后,在日记中写下他的不祥预感:“[学校]要把他遣返回中国……(换而言之,唉!把他摆脱掉。等于把一个人扔进水里——说不定在海上旅途上他便自己跳下去!)”

敬隐渔出院后,回到里昂大学,给罗曼·罗兰再写了一封求救信(此信佚失),大师收到后,由于应承不再写信给敬隐渔,所以没有回复,但他写信给中法大学校长,作最后一次努力,“如果有一种治疗能挽救他,即使一线机会,都不应放过。这个不幸的人对新中国可能是一位真正的人才”(十一月二十二日信),信写好后,又加上一段附言:“敬隐渔的文学才能毋庸置疑。即使精神紊乱,他的作家天才仍然令我惊讶。他有一定的法语文笔驾驭能力,在外国留学生中很罕见。”这些发自腑肺的话语,催人泪下。如果说罗曼·罗兰在一些政治问题上的表态,事后被验证为错误,那么在与敬隐渔的交往中,他的人性,他的人道主义,他的爱心,他的诚恳,没有半点瑕疵,灿烂如日。高尚的人格,令人敬佩。

梁宗岱(Liang Tsong Taï)

一九二六年秋,敬隐渔离开里昂到巴黎,罗曼·罗兰发现他越来越疏远。偏偏这几年再没有其他中国留学生出现,期望中的中国沃土又变回原来的荒原,难免产生一种失落感。正当这个时候,上天给他带来意外的补偿。一九二九年开始,他接连收到四位中国留学生的来信,令他十分兴奋,在这年十月十日的日记中,以十多页的篇幅,记载了这些通信的内容:“托尔斯泰曾经抱怨,太少中国人来找他。我也有同样的遗憾。在所有文明土地中,中国有识之士于我始终最遥远。在我听到的声浪中,缺少他们的声音,至多听到一两个孤立的声音。——但最近几个月,这些声音从四面八方升起。上两星期,三位有才智(intelligents)的中国年青人预告前来访问。”在四位新通信者中,最先写信的人是梁宗岱(1903—1983),他在一九二九年一月十五日写成第一封信。

我们看到的法国档案,总共收藏他的六封信,一张明信片和两份法文诗歌打印稿,最后一封信的日期是一九三一年九月十二日。所有信件及附件都保存得很完整,连信封也一个不缺,根据邮戳很容易确定寄出和寄达日期。至于罗曼·罗兰的日记,共有四段记载,前两段是收信记录,后两段两次见面详情。这些材料已经相当丰富,但想更全面研究,还离不开另一份中文文献,一篇广为人知的文章。一九三六年,中国文坛热烈庆祝罗曼·罗兰七十诞辰,梁宗岱在六月十七日的《大公报·文艺版》发表了回忆文章《忆罗曼·罗兰》(后入集《诗与真二集》)。我们知道,梁宗岱一直珍藏着大师的五封信函,但在“文革”抄家时,被红卫兵焚毁。幸好在这篇文章中,他曾经摘译了其中两封信的主要段落,我们看到的虽然不是法文原文,但读起来觉得就是罗曼·罗兰的文字,这是因为译者的译风忠实严谨,完全值得信赖。另一方面,文章详细记述了两次到奥尔迦别墅拜访的细节,而在大师的日记中,也有对应的两段长篇记载,两人的立足点各不相同,内容有异,这就像两面不同的镜子,把同一件东西的两面分别反映出来,让人看得更全面。这篇文章所记录的对谈,涉及大师对敬隐渔和盛成的评价,这是十分难得的同时代人的见证。

梁宗岱一九二四年秋抵达欧洲,等了四年多才写第一封信,似乎有点太晚。因为他很早便爱上大师的作品,十八岁念中学时,去岭南大学看望在那里读书的文学好友司徒乔和草野心平,三个青年人曾一起阅读和朗读过《约翰·克利斯朵夫》的英译本。到法国后迟迟没有写信,可能是因为他进入索邦大学后,很快便在学生会的课余文学活动中,结识了名重一时的文学大师瓦莱里,得到赏识,成为入室弟子,不再需要其他导师。事实上,当他写第一封信时,已经完成《水仙辞》的中译,在《欧洲》月刊和《欧洲评论》发表过法文诗歌,《法译陶潜诗选》也进入出版前的最后修订阶段,可以说他已经到达法国文坛的大门前,这和其他仍然属于文艺青年的中国留学生大不相同。他写信的动机并非为得到指点,而是单纯出于文学考虑,当时罗曼·罗兰的新作《从〈英雄〉到〈热情〉》(De l'Héroique à l'Appassionata )出版不久,这是七卷本系列著作《悲多汶:他底伟大的创造时期》(Beethoven : les Grandes Epoques créatrices,梁译书名)的第一卷,他读后写信请求准许翻译,大师很快回信同意。但是他一下笔,便发现音乐知识不足,在第二封信中,坦白承认“作为翻译者,我对音乐应该有更多了解”,提议先翻译第二卷《歌德与贝多芬》(Goethe et Beethoven)。此信离第一封信不过十天,罗曼·罗兰喜欢这种诚实态度,欣然同意。

在当时的法国文坛,罗曼·罗兰和瓦莱里分别是两个不同阵营的大纛,前一派喜欢插手政治,干预世事,后一派恪守纯文学,通常互不往来。当梁宗岱出现在他面前时,毫不隐瞒自己属于瓦莱里一派,罗曼·罗兰一点也不反感,更没有拒之门外,反而在第一封回信中,便热情邀他把法译陶潜诗篇交给《欧洲》月刊发表。在最早两段日记中,连续两次私下赞扬他的法语水平,“我觉得他出色地精通法语”,“他写信给我,法文很好”,这当然不会单指信件的文字,梁宗岱两次信件都附寄了法语作品。第一次见面后,他在日记中又提到梁宗岱的法文,“他二十四五岁,法语说得很出色,甚至完全没有口音。和欧洲人相比,中国人学习欧洲语言多么容易,尽管他们对我们的一些字母完全陌生,例如 r,但是梁宗岱做到像巴黎人那样以小舌发出颤音”。很明显,罗曼·罗兰是一位君子,爱才惜才,不受政治影响,热心鼓励年青人。

梁宗岱与大师的接触不算多,三年间只写过七封信,见过两次面。但已经让对方另眼相看。第二次见面后大约一个月,罗曼·罗兰写信给《欧洲》月刊主编盖埃诺(Jean Guéhenno, 1890—1978),谈到为歌德逝世一百周年专号组稿,“如果我肯定巴黎的梁宗岱目前的地址(去年是居约街19号),我会向他约稿:这是我认识的最出众最有学问的中国青年之一”。已经答应为专号撰稿的作家有托马斯·曼和黑塞,两位先后得过诺贝尔文学奖的大家,由此可见这话的分量。罗曼·罗兰这样提议,不会只考虑法文水平,而是通过两次见面,发现这个中国年青人对歌德和德国文学有相当的认识和个人见解,“谈锋渐渐在别的题目上展开了。我们照例对我们共同崇拜的哥德和悲多汶致热烈的敬意”(梁宗岱《忆罗曼·罗兰》)。能够和一位内行人交谈他的本行,不是一件容易的事情,稍有差池就会露马脚,谈不下去。

两人的交往随着梁宗岱返国结束。在所有中国留学生中,这段交往最平静,最接近他想倾听的中国声音的愿望。

李又然(李家齐,Li Chia Tsi)

李又然(1906—1984)原名李家齐,第三位写信给罗曼·罗兰的中国留学生。一九二八年夏天自费来法,先到里昂。由于从未读过法文,进入培力兹语言补习学校,从ABC读起。差不多一年后,一九二九年六月二十六日,第一次写信给罗曼·罗兰,使用一张法国布尔日湖风景的明信片,在署名及日期之外,只有三个法文字,A Bonne Santé,这个句子的文法有误,推测是模仿法国人的祝酒语 A votre santé(敬祝健康,相当于中国的“干杯”)。

过了五天,七月一日,他寄出第二封信。这一次是真正的法文信,文字流畅,以充满感情的笔调,作了自我介绍,表达了对大师的仰慕,然后陈述自己的愿望,“我衷心请求给我亲笔回信,让我前来拜见。尽管我只会说一点点法文,又不懂其他欧洲语言,但是如果能够在先生的身边默坐一会,将感到莫大幸福”。直到这里,这封信和常见的仰慕者来信大致相仿,但紧接下一段,却颇为出人意外,“我以中文写这封信,然后由朋友译成法文,我再抄一遍。因为我还没有能力自由运用法文来表达我的与众不同的思想,表达我的热烈感情”。如此直率,近乎天真,教人一下子转不过弯来。像大多数中国留学生档案那样,我们没有看到回信,但是他的儿子李兰颂给我们提供了李又然一九七五年的家书,从中知道大师没有把这封信作为儿戏,而是十分认真,像对其他来信那样,迅速作了回复,“先生回信说,他就要出去旅行(先生是大旅行家),假如我去瑞士只是要看他,那么最好晚些去,那时我的法文也讲得更好了,可以多谈谈”。(李又然家书,下同)

李又然人如其文,终其一生,老实诚恳,不识世道艰险,后半生因此受尽苦头。这一年九月,他转到巴黎,从那儿寄了一张明信片给大师,然后完全失去音信。差不多两年半后,一九三二年四月初,大师突然接到他的一封挂号信,第一句话是:“先生,能否寄给我一小笔钱?”,原来他差不多有一年没有接到家里的汇款,已经欠下一大笔债,求救无门。他在信末呼喊,“先生,我再重复一次,不要猜疑我!我非常需要被人相信是一个诚实的人”。信后还有一段附言,“先生,如果给我答复或者寄钱,我不会再回信,以免过于打扰”。其他人收到这样的信不知会如何反应,罗曼·罗兰是这样做的,“先生寄来了钱,还给我介绍了一位法国教授,美学学者,说他会来看你的。这位先生后来也送给过我钱,还介绍好些朋友照顾我。”

李又然收到钱,真的没有回信,但是久候的家庭接济很快到来了。三个月后,六月三十日,他从瑞士写信给大师,告诉他已经付清了债务,买好船票准备回国,“先生,出发在即,很想能前来拜见”。但时机不巧,“先生回信说,他正住在医院里治疗眼疾,医生不允许会客。但他又说,不忍心让我这样走了,因之立即复信给我,要我回国后经常给他信,告诉他血泊中的那边(指中国)的情形,做他和中国之间的桥梁”。这段回忆完全符合事实,罗曼·罗兰真的正在外出求医,我们看到这封信的信封,到达奥尔迦别墅的邮戳是七月一日,上面的地址被划横线删除,下面写着转寄的新地址:琉森市拉尔邦旅馆。信封后面有大师手书的两行备忘文字,“一九三二年七月三日,从琉森回信”。

李又然在信中没有提到借钱的事,给人留下一个悬念。回到中国后,他寄出第六封信,外观和以前完全不同,中式信封,中式信纸,毛笔书写,寄自浙江慈溪,日期是一九三二年十月三十日,这时离他回国已近四个月。信中报告了很多回国后的信息,到了信末,有一句很简单的话,“先生,现在奉还二百法郎,并致谢忱”。看到这里,心中顿感宽慰。因为在同罗曼·罗兰通信的中国留学生中,有另一个人在另一种场合,一种远不是困窘的处境,向另一位法国人先后借了三千法郎,拖了好几年,两三次以不同借口推延,回国工作了好长一段时间仍未清还。笔者看过这些拖欠信,为之难堪,但不想花费时间去追查,不知道最后结果如何。

罗曼·罗兰去世后,一九四一年一月三十一日,李又然写了一篇纪念文章《伟大的安慰者》,以第三人称提及这次及时得到的救助,“一个远东青年,落在穷困里,这是不会游泳的人掉在水里了,先生一知道,立刻寄钱给他,同时托一位在巴黎的朋友随时就近照顾他”。

李又然最后的一封信写于一九三七年五月二十六日,当时他在苏州一间中学教书,次年便投奔延安。信内仍然署名李家齐,但信封上已换成Y.-R.Li(李又然)。此信主要报告个人情况,真正动机却是完成女作家谢冰莹的托付,“我的朋友谢冰莹,一个中国革命青年女兵作者,她把一本最新作品送给大师,书名是《女兵自传》,作品充满坦率、爽直和生气勃勃。她要我给大师写信,表示她的深切敬意,并请大师亲笔写一封鼓励信给她”。这件事至今未有人提及,本文后面汪德耀一节,还会回头谈到。

罗曼·罗兰的日记关于李又然的记载只有一段:“第四位李家齐,一个二十三岁的年青人,去年底到法国(以前曾做过商业雇员)。他七月份从里昂给我写了一封信,语带夸张而感人,令人微笑,但很亲切。”这是最早的日记,在所有留学生中最短,但李又然留给大师的最终印象,一定不会最淡薄。

阎宗临(Yian Tsouan Lin)

李家齐留法时结识了一位好朋友阎宗临(1904—1978),“在[比利时]鲁文,和在瑞士的阎宗临不断通信。我的汉语写作能力,就是和他在不断的通信中逐渐提高的”,“他去看过罗曼·罗兰先生,先生的地址是我告诉他的”,“我要回国了,在瑞士阎宗临处住了一些时候”(李又然家书)。

阎宗临通过华法教育会,到法国勤工俭学,一九二六年一月八日抵达法国。由于身无分文,又没有家庭接济,一到达便要四出打散工,解决燃眉之急。一年后转往里昂,进入一家化工厂,工作相对稳定,省食俭用了两年,总算储够一笔钱。工厂总工程师偶然得知他为读书而储钱,甚为赏识,通过友人介绍他在一九二九年初进入瑞士弗里堡天主教大学读书。补习了半年法文后,同年九月二十八日,他第一次写信给罗曼·罗兰,请求获得翻译《米开朗基罗传》的授权,同时提出见面的愿望。他很快便收到同意接见的回信,十月四日,他写信感谢,在结束前写下一段动情的话,“我将很高兴到维尔奈夫来拜见,像年青的德富健治郎(Kenjiro Tokutomi)拜访托尔斯泰那样。我深信大师会给我父亲般的爱。请大师授我学问,教我如何生活,把我当作儿子。我有志气,但不知如何运用”。有人引用这句话,证明中国留学生对罗曼·罗兰的崇敬已经带有一抹宗教色彩。在大师的日记中,阎宗临的名字也在十月中旬第一次出现:“阎宗临来瑞士弗里堡大学研究基督教精神和拉丁推理术。”

还要再等两个月,阎宗临才发出第三封信,请求十二月八日到奥尔迦别墅拜访。会面进行得很愉快,罗曼·罗兰对他的印象很好,在当晚的日记中写道,“这些年青人朴实的自尊令我和我的妹妹感动。他们感谢我们的真心关怀。我喜欢这些年青人,他们不事空谈,接触过无情现实的最底层,既不悲叹,也不嘲讽,而是保持平静,准备坚定不移走自己的路”。大师没有看错人,阎宗临后来学业有成,取得博士学位,成为著名的西洋史专家。

这次见面有一个特点,阎宗临不是单独赴会,而是事先得到大师同意,和另一位同学一起赴约。这位同学名叫曾勉(1905—1951),江西省崇仁县人,出身天主教家庭,曾受洗礼,外文名 Thomas Tseng Mien。一九二九年进入瑞士弗里堡大学,一九三二年获法学博士学位,接着前往美国,一九三四年取得芝加哥天主教大学社会学博士文凭。返国后担任过江西省政府法制专员,一九四○年起在大学教书,同时参与宗教工作,一九五一年七月在镇压反革命运动中被判处死刑。

阎宗临的法国档案只有三封信,以及两段罗曼·罗兰日记,以数量计,在通信的留学生中倒数第二,提供的内容不算丰富。因此我们寄望于中国方面的相关文献,希望找到补充。但是中国文献同样少,只得两种。第一种是阎宗临的《罗曼·罗兰谈鲁迅》(《晋阳学刊》一九八一年第五期),这篇文章是作者应许广平面邀,在一九六三年前后撰写,但从未发表,现在能读到的是手稿。文章记述了和罗曼·罗兰的见面,刚展开便戛然而止,既可能未写完,又可能写成后佚失。文内直接引述的大师说话只得两句,“我也有晚年托尔斯泰的心情”,“鲁迅的阿Q是很生动感人的形象。阿Q的苦痛的脸,深刻地留在我心上”。这两个句子可以分别在罗曼·罗兰日记,以及敬隐渔文章里找到佐证,因此他的回忆完全可靠。

另一篇文章是《一位罗曼·罗兰教导过的中国留学生—— 记我父亲1929—1937留学伏利堡天主教大学》(《鲁迅研究月刊》二○一○年第九期),作者是阎宗临的女儿阎守和,记录了一九七一年与父亲多次长谈中,有关罗曼·罗兰的部分,作者回忆三十年前父亲讲述的对四十年前往事的回忆,这是一篇双重回忆文章。但是写得很清晰,很多细节,毫不含糊:弗里堡大学一位教授应大师之请,推荐阎宗临为他作有报酬的私家补习,通过讲解鲁迅作品来了解中国。作者文笔生动,绘声绘影,很多地方直接引述的两人对话,这是研究者最感兴趣的史料。第一次阅读时,给笔者留下很强烈的印象,但也感到有点“传记文学”的影子。等到开始接触法国档案,立即发现两者互不吻合。阎守和笔下的阎宗临说,大师主动通过教授找他去讲解鲁迅;档案的阎宗临信却这样写,“如果先生愿意约见我,我将很高兴前来聆教”。这类矛盾不止一处,另外还有一些细节与时代或人物的背景相左。

可能文章完成于二○一○年之前,作者尚未接触到阎宗临的法国档案。但是文章发表后不久,她便认识了正在撰写以弗里堡大学中国留学生为题的硕士研究生柯莱特女士,通过她得到了相关档案。她的弟弟阎守诚撰写的《阎宗临传》(三晋出版社,二○一三年)曾经交待,“档案中保存了父亲写给罗兰的三封信。罗兰的《日记》多处关于父亲的记载,柯莱特把这些内容翻译成中文。我看到了她的译稿。这个译稿,后来经姐姐守和校阅,比利时鲁汶大学卢卡斯教授审定”。他介绍了档案的主要内容,同时把阎守和的文章一字不改并放书中,未作任何比较。柯莱特女士也一样,虽然在论文中指出了一些不协调地方,却没有进一步质疑,同样全盘照收。她在二○一三年通过学位答辩,论文开始传播开来,已经有刊物转载。阎守诚是历史学教授,笔者相信两者的分歧能够得到澄清,像书中“后记”所说的,“尽量做到言必有据,真实可信”。

汪德耀(Ouang Te Yio)

汪德耀(1903—2000)是里昂中法大学第一批学生,一九二一年九月二十五日抵达里昂,专修生物学。一九二五年获得理科硕士学位,转往巴黎大学深造,一九三一年通过博士论文答辩,同年十二月返国。罗曼·罗兰档案收藏了他的二十封信,日期从一九二九年十月二日至一九三一年十月二十六日,大师的日记有五段与他有关。

他们的交往一直在很融洽的气氛中进行。大师像对其他中国留学生那样,很关心他的生活和健康,尚未见面便通过私人关系,介绍他进入瑞士一家疗养医院,治疗脚骨结核病。汪德耀是官费生,没有太多经济忧虑,学业和个人生活处理得井井有条,没有给大师带来任何困扰。他虽然读生物学,但热衷政治和文学,两人交流时很谈得来。罗曼·罗兰在日记中写过:“他的信写得很好,简单明了,我读的时候觉得奇怪,没有发现任何细微的差异或者外国色彩。无论思想或笔调,都和欧洲人和法国人一模一样,没有任何区别(最近和梁宗岱的交谈也有同样的印象)。我还没见过另一个民族,即使我们的西方邻居,很多来往最密切的人(我认识的外国人很多!),也找不到中国年青人这种绝对的完全一致。”头两年的通信主要围绕谢冰莹《女兵日记》的翻译和出版。罗曼·罗兰为此花了很多时间,亲自修改译稿,推荐给《欧洲》月刊,在得悉作品不适合杂志选刊后,转而找出版社刊行单行本,经过几番周折,最后顺利出版。他当时对孙中山很感兴趣,曾鼓励汪德耀以名人传方式撰写孙中山的生平。

然而,他们的交往到最后留下一道阴影。一九三一年“九一八”事件,中国留学生和华侨义愤填膺,组织各种抗议活动。十月二十一日,汪德耀发了一封电报给罗曼·罗兰,“请为和平战士同盟星期四抗议大会赐寄数语”。大约十天后,大师的日记出现一段文字:“汪德耀以电报向我要一篇讲词……事后给我写了一封信,要让我相信他本人在集会上宣读了,并且受到欢呼。我请《人道报》的弗雷维尔去调查(由于报刊对我的讲话和集会一字不提),他发现讲词没有宣读”,大师很生气。汪德耀到了晚年接受访问时,主动提到这件事,并作了解释,“罗兰还同时收到另一封来自朋友的信,那位女士称根本未见汪在大会上发言,其实是她自己到会晚了,而罗兰对她所说深信不疑……汪收到那封措辞严厉的指责信后,立即去信说明情况,曾出席过大会的他的女友露丝及其全家,又写了由六人签名的证明信,但罗兰的气还未全消。直到后来,法国人权同盟机关刊物《人类的祖国》,及《新人道》杂志上,报道了这次大会,其中有他发言的消息和发言时的照片,这个误会始涣然冰释。”(徐小玉《〈从军日记〉、汪德耀、罗曼·罗兰》,《新文学史料》一九九五年第四期,下同)汪德耀还说,他曾专程到瑞士向罗曼·罗兰解释这件事,但是大师日记对这次会面只字未提,这种做法有违他的习惯。尤其这段时间,正逢甘地来访,他要为这不平凡的六天留下历史见证,日记写得特别详尽,几乎是一小时一小时记载,但没有发现汪德耀的名字。

还有,汪德耀说他利用这次机会,同时访问了甘地,听到大师“亲自弹奏贝多芬的《英雄协奏曲》,表示对甘地的热烈欢迎”,他本人和甘地进行了交谈,“请甘地在自己带去的《甘地传》上签名……为甘地拍了多幅照片,也有罗兰与甘地的合影……他急于回国,将底片交给女友露丝代为冲洗,当她洗好寄到上海时,正赶上‘一·二八’,邮件失落了!”如此轻易被介绍给甘地,不符合甘地的身份,他去英国谈判印度独立,地位相当于未来的印度国家元首,身边有一个寸步不离的英国高级警官;也不符合罗曼·罗兰日记记载的甘地表现,他笔下的甘地是一个十分严谨、郑重、顽固的政治人物,一举一动,一言一行,“甘地没有一件事是天真的”。能够如此从容交谈、签名和拍照,更不可能,罗曼·罗兰本人想拍一张照片也不容易,“我得到他的同意,早上十一时半到我家来,请一位摄影师(蒙特勒镇的舒莱默)拍照,这是他从来几乎不会答应的事”(一九三一年十二月九日日记)。汪德耀的回忆与这些背景旁证距离太远,不能确定为真正的历史事实。

另外还有一件扑朔迷离的事情,关于女作家谢冰莹。这位《女兵日记》作者在一九六○年代写过一篇文章《罗曼·罗兰》(谢冰莹《作家印象记》,三民书局,一九七八年),里面说,“忽然有一天,从汪德耀先生的手里,接到一封由法国寄来的信,我只认识我自己的名字和罗曼·罗兰的签名”,“他给我的信,大意是这样的”,接着便是一大段罗曼·罗兰对她的赞语,使用了直接引语格式,似乎就是原信译文。可是汪德耀在晚年访问记中,从来没有提及“罗曼·罗兰的信”:“一九三二年初……约好时间后,他们在虹口春潮书局的二楼相见……他告诉她,罗兰称她为‘折了翅膀的女英雄’……[她]表示想写信向罗曼·罗兰致谢。他立即给了她对方的地址,并说她肯定会收到罗曼·罗兰的亲笔回信的。后来果真如他所说,冰莹收到了大师写给她的鼓励信。”但是在谢冰莹笔下,“鼓励信”不是“后来”才接到的,而是第一次见面由汪德耀交给她的,“幸好汪先生马上替我译出,而且他要我当天回一封信给罗曼·罗兰。不用说,又是请汪先生译成法文,只有签名我用了三个中国字,我满以为以后还能接到他的信,获得更多的教益,谁知那是他给我的最初亦是最后的信,从此永远地不能见到他的笔迹了!”前面李又然一节曾经说过,一九三七年,她通过李又然把《女兵自传》寄赠给罗曼·罗兰,由此文可见也没有收到回信。

到底“罗曼·罗兰致谢冰莹信”曾否存在?答案在汪德耀档案的两封致罗曼·罗兰信里,第一封写于一九三一年二月三日,“冰莹日记刚在瓦卢阿出版社出版。我不知道法国读者如何接受这本书。我已经请出版社给大师和令妹各寄上一本”。第二封信写于八个月后的十月十一日,“多时未通音信,深以为歉。撰写论文确实占用大部分时间,但更主要感到身心俱疲,不如保持缄默。因此大师和令妹来信谈到冰莹日记时,失于回复。自知不可原谅,尚祈见谅”。可见大师和妹妹收到赠书后,写过一封“谈到冰莹日记”的回信,执笔人应该是大师的妹妹,而罗曼·罗兰的赞语,就是转引自这封信。这和曾经闹得满城风雨的“罗曼·罗兰致鲁迅信”何其相似,大师对中国人的友好态度,给一些人提供了天马行空的想象空间。

傅雷(傅怒安,Fou Nou En)

傅雷(1908—1966),字怒安。一九八○年代初,汉学家罗阿应戈宝权之请,在罗曼·罗兰档案中找寻傅雷的信件,可能不晓得信件署名傅怒安,遍寻未获。

傅雷在一九二七年冬天自费留学法国,曾进巴黎索邦大学修读法国文学。一九三一年春始译罗曼·罗兰的《贝多芬传》,同年秋回国。一九三三年九月辞去上海美术专科学校教师职务后,以翻译和写作为业。一九三四年一月发表了《贝多芬传》(部分),译竣《弥盖朗琪罗传》,接着开始《托尔斯泰传》的翻译。三月三日,他从上海写信给罗曼·罗兰,请求授权出版三本书的中译。罗曼·罗兰的档案收藏了他的七封信件,其中四封有附件。

他和罗曼·罗兰从未见过面,单纯通过书信来往,所谈之事,基本上属于作者和译者的具体问题。他的第一封信写得很诚恳,饱含感情,告诉大师已经完成三本名人传的中译,除了请求授权发表,还向大师请序,“如蒙赐复,并俞允发表回信在译本中作为序言,本人将欢喜若狂”。罗曼·罗兰在敬隐渔之后,虽然认识了几位中国留学生,但没有一个人真正完成过他的作品翻译,现在傅雷一下子完成了三种名人传,对他来说是一个惊喜,很快便按要求写了一封代序的长信,还夹上两张照片。他在日记中也摘录了来信及回信的主要内容。傅雷后来把回信译成中文,冠题《罗曼·罗兰致译者书(代序) —— 论无抵抗主义》,作为《托尔斯泰传》中译序言。

傅雷的第二封写于同年八月二十日,请一位出发到欧洲的朋友带到法国,在九月二十一日从马赛投邮寄出。在信中,除了告知收到回信,还回答了关于敬隐渔回国后下落的查询,“敬隐渔情况经多方打探,未获确讯。一说此人已疯,似乎可能,因为听说已不止一次;另一说已经去世,唯未有证据。”

接着两人的通信中断了一年半,等到一九三六年三月十日,他才寄出第三封信,通知寄上《托尔斯泰传》及《弥盖朗琪罗传》两本样书,并告诉一个消息,“我的出版社(与发表两部大作同一家)最近向我提议翻译大师名著《约翰·克利斯朵夫》,已于昨天签订合约,年底前完成……我固然甚感荣幸,唯必须得到大师授权,甚至为我解释和澄清某些未能确切理解意义的段落”。他预料罗曼·罗兰一定会同意,没有等到回信,便于五月二十日发出另一封信,“《约翰·克利斯朵夫》之《黎明》已译竣,在此冒昧请教未能确切译出之疑点,尚望赐言释惑”。疑点共十一项,另纸列出。他这样做,可能记得罗曼·罗兰给敬隐渔的第一封信曾经说过:“你把难懂的段节另外抄在纸上,我将费神为你讲解”。既然大家都是翻译《约翰·克利斯朵夫》,他的请求也就理所当然。

几天之后,他收到了罗曼·罗兰对前信的回答,“至于《约翰·克利斯朵夫》的中译,本人乐见其成,唯未能提供任何授权。你个人或者中国出版人,先要取得本人的法国出版人阿尔班·米歇尔先生(M. Albin Michel)的授权,他的地址在巴黎十四区惠更斯街二十二号,请直接去信联络”。这个回答无疑像当头一瓢冷水,傅雷情急之下,回信争辩,“无论本人或出版人,都不必请求阿尔班·米歇尔先生之准许,皆因中国没有参加国际出版与翻译版权公约,对外国出版商没有任何义务”。大师改变过往做法,把版权交给出版社代理,必定有其理由,傅雷不仅不替人设身处地想一下,还硬邦邦说了一通近乎教训的说话,这封信成了两人关系的转折点。他没有意识到做错了事,以为理由在自己一边,已经解释得一清二楚,中译将一如既往那样出版,因此在同一信中附上第二张《童年》疑难表。

半个月后,不等回信,又在六月十六日寄出第三张《清晨》疑难表,“希望七月十五日前完成第一卷,内容包括《黎明》《清晨》和《童年》,交给出版社后便去度假”。一个半月后,寄出第四张疑难表。这时他已感到有点不妥,“至今未见赐复,殊觉不安。万望恕我没有按照尊意,向你的出版人请求授权。况且此事无论与本人或任何中国出版商都没有关系”,仍然坚持理在己方。

这次他接到回信了,但不是大师签名,而是玛丽·罗兰,“我的丈夫工作过多,未能顾及你的翻译。他任务缠身,无法处理所有来往信件。请在中国找一位熟谙法文的人,复校你的译文”。法国档案保存了这封信的草稿,上面有罗曼·罗兰的修改笔迹。很明显,这是大师授意写的。

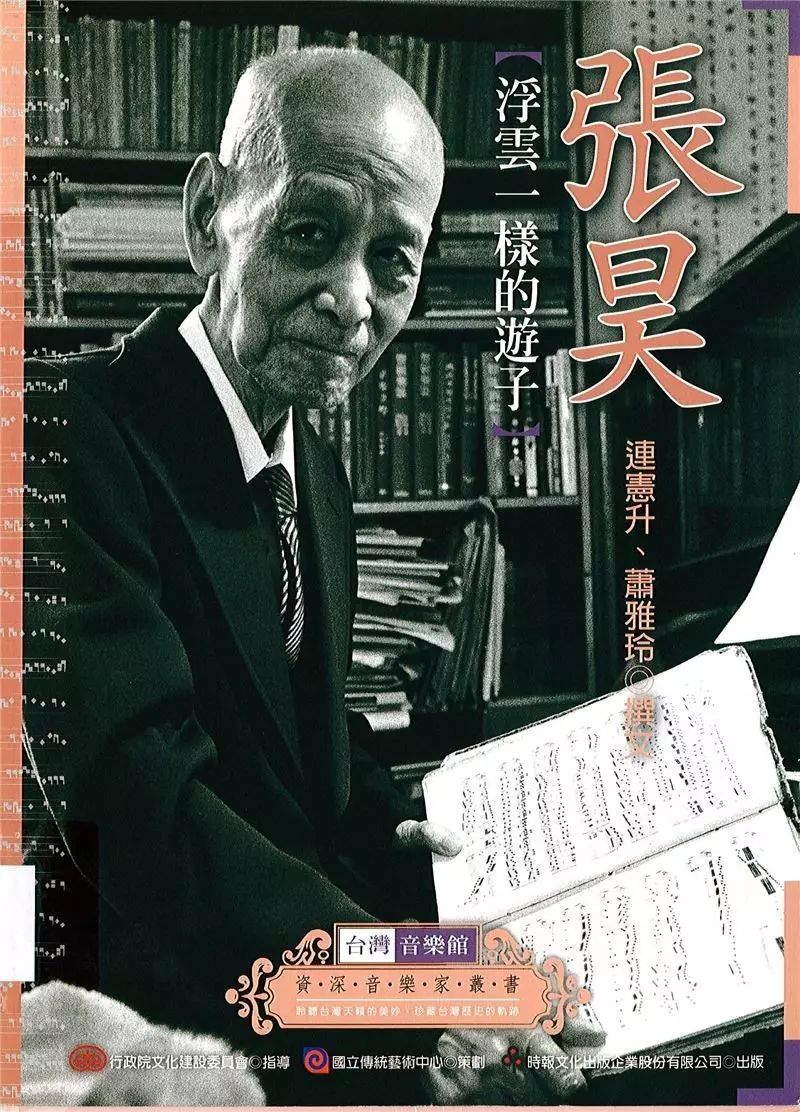

张昊(Chang Hao)

张昊(1913—2003)的名字在国内比较陌生,在台湾却是著名的音乐家和作曲家。由于早年在欧洲生活,退休后才到台湾的大学任教,名声来得很晚。关于他的第一篇硕士论文是萧雅玲的《张昊研究》,发表于一九九四年,这时他已经八十高龄。二○○三年,萧雅玲和连宪升合作,出版了传记《张昊:浮云一般的游子》,人们才全面认识他的生平和成就,他也在这年离世。连宪升从一九九四年起留学法国,专修作曲及音乐学,二○○五年获得音乐博士学位,现任台湾屏东教育大学音乐学系主任。他热心向笔者提供了罗曼·罗兰一九三七年给张昊回信原件的扫描。这是一份十分珍贵的文献,大师给八位中国留学生写的信函原件,现在能看到的有敬隐渔一封(复印件),傅雷一封(复印件,缺一页),盛成七封(抄件),连这一份(原件)仅得十封。

张昊是湖南省长沙市人,一九二九年六月考入上海国立音乐专科学校,专修小提琴。一九三一年转修声乐和钢琴。一九三七年毕业前夕,在五月十四日写信给罗曼·罗兰,诉说自己的彷徨,“我学习小提琴和声乐,但不成功,现在改为主修钢琴,刚读完第一级,仍然不成功。导师阿基雅柯夫(Akiakov)是白俄人,曾师从格列恰尼诺夫(Gretchaninoff),说我弹得太慢太软。我担心自己年纪过大,可能不会成为钢琴好手(我今年二十八岁)。很多女同学每天学习六小时,比我弹得更好”,他请求指点,“我以钢琴为生明智吗?”

罗曼·罗兰完全有资格回答这个问题,他不是普通的音乐爱好者,音乐造诣很深,国家博士论文就是以音乐为题,《吕利和斯卡拉蒂之前的欧洲歌剧史》(Histoire de l’opéra en Europe avant Lulli et Scarlatti),此文获得法兰西文学院一八九六年颁发的卡斯特奈—布尔苏奖(Prix Kastner-Boursault)。后来,他写作了著名的《贝多芬传》和七卷本《贝多芬的伟大创作时期》,另有数量众多的音乐家介绍和评论,结集为《今日音乐家》(Musiciens d'aujourd'hui)和《昔日音乐家》(Musiciens d'autrefois),小说代表作《约翰·克利斯朵夫》也以作曲家为主角。到了今天,他的音乐评论还经常被同行所引用。甚至有人认为,随着时间的推移,其价值已经超出他的文学作品。他不仅精于音乐理论、分析和历史,还会弹奏钢琴,一生没有荒废。一九四四年圣诞节之夜,一对从事音乐教育的老朋友夫妇来访。经过大病后的罗曼·罗兰极为衰弱,罗兰夫人跟亲友去教堂参加子夜弥撒,留下他们闲谈。突然间,罗曼·罗兰从座位艰难地站起来,搭着朋友的肩膀说:“来,扶我一把……我们去做弥撒。”朋友搀扶他艰难地走下楼梯,搀扶他艰难地走到钢琴前面。一坐下来,他变成另一个人,容光焕发,开始弹奏贝多芬第三十二号钢琴奏鸣曲第111作品。一曲既终,他说:“记住这光明的一夜”。五天后他便辞别人间,这是他的最后一曲。

张昊的信以英文书就,罗曼·罗兰以法文回复,说得很直接,“据来信所言,建议你放弃钢琴。所提及的贝多芬乐曲并非很困难,如果到了二十八岁,还因为速度和力度不足未能过关,以后难望获得这些能力。你要转向乐理教育或者艺术史”。

信到后十天,“八一三”事变,张昊避居到法租界,听从罗曼·罗兰的劝告,放弃钢琴,改学作曲。两年半后,一九四○年二月四日,他发出第二封信给罗曼·罗兰,报告自己的成绩,“去年,我写了一部小歌剧,十月份上演时得到观众的欢迎。请告尊址,以便寄上一些歌曲乐谱。希望先生能看到,带来一点快乐”。这是一部四幕歌唱剧,剧名《上海之歌》(蔡冰白编剧),以社会底层人物生活为题材。此剧十分成功,在当时的乱局下,演出了二十七场,唱片公司还灌制了一套八张唱片。

我们看过张昊信封的原件,使用瑞士地址,附有英文说明,“如果罗兰先生不在瑞士,请把本信转寄现居地址”,因为他两年前从报上得知,大师已迁居法国。瑞士邮局把旧地址以双横线划掉,下面写上法国地址,“约拿省,韦兹莱镇”,没有街名和门牌号码。当时的中国和欧洲战火纷飞,再过三个月纳粹德国便入侵法国,这封信竟然平安转达,保存至今,罗曼·罗兰的名气并非虚言。

大战结束后,张昊以第一名成绩,考取中法公费交换学生奖学金,一九四七年八月动身到法国深造音乐。在巴黎音乐学院和意大利进修班里,跟随多位名师学习了十年,写出第一批作品。但是,在西方以古典音乐谋生十分困难,一九六○年代起,他转行在德国和意大利教授中文和中国文化。虽然较少作曲,但结合自己的工作,为中国古代音乐典籍如《诗经》、《楚辞》、姜夔《白石道人歌曲》进行译谱或和声编配。

一九七九年,他应聘回台湾任教,重返音乐本行,三年后举家自德国移居台湾。一九八六年高龄退休,继续乐曲创作。纵观其一生,他的作品具有鲜明的中国和台湾本土特色,这正是罗曼·罗兰当年在信中给他的另一个指导:“我不赞成中国的教育几乎只立足于西方模式上面(绘画和音乐)。中国有自己的艺术,符合自己的本质。如果否定或者忘记这些东西,不仅对中国不适当,对其余的人类也一样。这可能是你的任务,提醒你的同胞和全世界去认识和喜爱这些东西。并非去修补一种民族的文化,而是以你们伟大民族的珍宝来丰富世界文化,并且和我们一起努力,把人类精神的所有力量和才能结合在一起。”

二○一七年一月二十日于巴黎

(本文完成后,接到广东外语外贸大学梁宗岱纪念室陈红霞馆长寄来的一些馆藏文献复印件,在里面惊喜地发现罗曼·罗兰致梁宗岱的一封信。目前只见首末两页,中间部分缺失。这是一封写于一九三○年十一月初的信,内容是收到《法译陶潜诗选》赠书后的感想,梁宗岱在《忆罗曼·罗兰》一文中,曾经译出主要部分。这个发现,使罗曼·罗兰写给中国留学生信函的可见原文总数增加至十一封。)

选自《新文学史料》2017年第2期

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|2016年最受欢迎文章