本文来源:梁子笔记(微信ID:liangzibiji)

北大的灵魂人物蔡元培老校长,同样曾经因为

一个字

而道歉。

1912年2月12日,清朝发布退位诏书。至此,2132年的帝制历史告终结。

3月,蔡元培就任中华民国教育总长,相当于现在的教育部部长。因为国家刚从专制政体,转向共和政体,作为民国教育事业的执掌者,蔡元培急需人才充实力量。

此时,一位正在京师大学堂教书的胡玉缙写了

《孔学商榷》一文。蔡元培读了很感兴趣,看到了胡玉缙的才华,决定邀请其到教育部任职。

一字使用不当,引发抗议

蔡元培指示下属官员起草一封信,内容是请胡玉缙来教育部任典礼官。胡玉缙当时在学术界还是无名小卒,有蔡元培这样的大人物举荐他,本应感激不尽。

教育部致胡玉缙的信全文为:“奉总长谕:‘派胡玉缙、王丕谟接收典礼院事务,此谕。’承政厅谨传,等因。”

出乎意料的是,胡玉缙接到邀请信后,给蔡元培写了一封抗议信。

(大家可以猜猜上面教育部的信中,究竟是哪个字让胡玉缙感到很不爽。)

胡玉缙对其中

“谕”

字不爽,原因有两点:1、“谕”字是“亡清陋习”,是专制王朝用的词汇,现在都民国了,应该摒弃不用。

2、“谕”字是政府里面上级对下级发号施令的文体,我胡玉缙是前清的官员,跟现在的教育部没有隶属关系,你就不能对我发号施令,“未知从何谕起”。

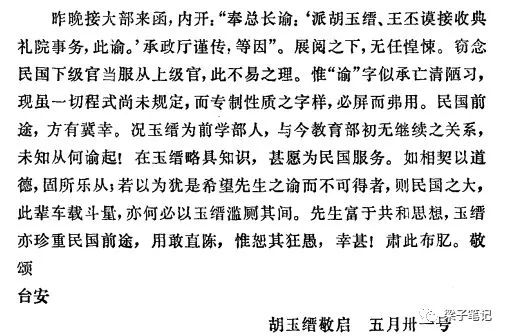

胡玉缙致蔡元培的函全文:

一个简单的科普

凡是政府公文,无论中外古今,都有一套文体规范。这既是公文权威性的体现,也是信息高效传递的需要。

当前中国政府公文,按照信息传递方向,可以大致分为上行文、下行文、平行文。这个道理,就跟梁子在家,跟长辈、晚辈、平辈说话需要有不同的语气语调类似。

跟长辈说话(

上行文

),需要客气点,常用的文体有请示、报告,两者的主要区别在于,

请示需要上级回复,报告则不需要

。

举个例子,梁子期末考试第一名,心里高兴啊,赶紧报告给爸妈,让他们知道这个好消息。他们并不需要回复啥。再来一个例子,木子今年15岁,想买一身衣服,编了一通理由,然后请示爸妈,我买还不是买?买的话,就给钱?这个时候,爸妈需要有个回复。

跟晚辈说话(

下行文

),就不用那么客气,而是要强硬点。但是,在不同的场合、不同的语气下,还是有差别。“

命令

”往往宣布重大强制性行政措施,规格最高;“

决定

”是针对重要事项或者行动的安排,往往是方针政策性的,比如《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》,因为《决定》是方针性的,所以还有一个《深化党和国家机构改革方案》。

“

通知

”,这是最常用的文体,也是文山会海的主要载体,上级有要求了,那就直接转发通知,当个“二传手”,一来是部署工作了,二来以后追责也可以甩锅给下级。

下行“

意见

”的功能,以指导为主,不是强制性地具体地布置安排工作,而是参考性地提出工作的目标任务、原则和措施方法。下级机关一般应根据上级机关“意见”的精神、原则参照执行。

跟平辈说话(

平行文

),主要是函。比如财政部有事儿找河南省政府,只能发个函,因为都是省部级单位。

其实,要放在当下,蔡元培应该选择的文体是

函

。比如你单位要邀请某大学教授进行讲座,自然是发个邀请函好点,而不是发个通知。

蔡元培的道歉

蔡元培的道歉信分为两部分,

附件部分

是具体负责起草稿子的承政厅的道歉。一开始便承认错误,“宜屏而弗用”,赞同胡玉缙”立论颇正”。

随后,进行了简单的解释:主要是新政府刚刚成立,公文规范尚未规定,教育部也没有别创一格,所以沿用了“谕”字。而且,这里用“谕”字没有专制的意味,希望胡玉缙不要介意。最后来了一句“本部初立,正在用人之际,若因用谕、令字样而使贤者裹足,殊违总长延揽之初心。”

正文部分