作者:正略咨询文化旅游研究课题组

组长:丁伟

副组长:梁杰、姚振宇、李祥祥、赵福兰

组员:白洋、张超、李锋、刘志芳、陈宗杰、汤继龙

指导专家:赵家俊、付百航、李必峰、平浩

来源:正略集团旗下公众号“正略文化旅游研究院”(ID:zlwhly)

本文系正略集团原创文章,如需转载请联系上述来源号获得授权。

导语:

国有旅游综合集团的发展历史决定了这类企业集团在业务方面普遍存在诸如资源依赖性强、业务结构松散、经营能力弱等问题,正略咨询系统分析业务布局中需要重点关注的影响因素,发现了集团化旅游企业重塑业务格局的一些新趋势,并通过实操案例的方式向大家介绍我们如何操刀一家国有旅游综合集团的业务布局。

国有旅游综合集团进行业务布局时,回答好“需要发展哪些业务领域”与“能够发展哪些业务领域”这两个核心问题,成为集团承接发展战略定位、发挥资源能力优势的战略要务。

针对国有旅游综合集团普遍存在的业务布局问题,正略咨询在兼顾利益相关者价值诉求的基础上,根据业务布局关键因素,构建了一个颇具实践价值的业务布局设计框架。

图片来源:正略图库

一、国有旅游综合集团业务发展存在问题

政府政策和市场竞争的驱动下,一批国有旅游综合集团相继重组成立,成为地方政府实现旅游资源优化配置与国有资产整合的主体。绝大多数国有旅游综合集团以政府行政划拨或资金支持获取资源,并通过外延式发展的方式实现规模扩张,国有旅游综合集团不仅成为旅游产业资源端的重要市场竞争主体,而且成为国家和地方旅游产业发展的主要推手,肩负着实现旅游产业经济效益与社会效益的重任。面对同时兼顾政策导向与市场导向、社会效益与经济效益的平衡压力,国有旅游综合集团业务发展上面临一系列现实困境。

(一)资源质量参差不齐,业务发展不均衡

国有旅游综合集团行政划拨式的资源整合,建立在政府协商支持的基础上,资源获取的自主性相对较弱,资源的质量、数量以及合理配置得不到保证。我们经常会看到,一些具有历史遗留问题的旅游资源或不良资产被划拨给国有旅游综合集团,这些资源在集团内部得不到有效的消化吸收,成为集团经营发展的累赘。国有旅游综合集团的业务资源大多围绕“吃住行游”要素进行布局,业务资源整合的系统性较弱,业务协同性差。

(二)旅游业务多元多样,经营管理能力弱

在“旅游+”、全域旅游和区域旅游资源整合的背景下,国有旅游综合集团作为政府推动旅游产业发展的主要抓手和全域旅游发展的重要推手,被注入多种旅游发展要素和旅游产业资源,需要提供多样化的旅游产品和服务。旅游产业各业态的市场竞争、商业模式、经营管理、资源能力等差异大,发展好各旅游业态需要专业化和差异化的经营管理能力。但是,国有旅游综合集团普遍存在重资源轻管理、重投资轻运营现象,随着集团业态越来越丰富、资产规模越来越庞大,经营效率和盈利能力却止步不前,甚至出现持续下滑的情况,缺乏爆款产品和极致服务,集团经营管理能力与业务多元布局不匹配。

(三)产品服务模式传统,匹配需求升级慢

大多数国有旅游综合集团产品服务模式主要围绕“观光游的吃、住、行、游”上,以景区门票、客运服务、酒店客房等为主,诸如休闲度假游、文化旅游、体育旅游、康养旅游、房车旅游等新业态新产品新服务发展缓慢,旅游精品打造能力和商业模式创新能力弱,产品服务模式较为传统,不能够匹配旅游消费需求升级趋势,导致集团盈利能力弱、利润空间薄、抗风险能力低,极易受到外部环境的影响,经营效益上大起大落。

(四)业务结构松散,目的地服务能力有限

国有旅游综合集团发展需要平衡政府任务要求与市场化运作需求之间的关系,业务布局选择受到政府资源划拨与政策要求的影响大,业务组合选择系统整体性和科学合理性不足,造成业务结构较为松散、旅游要素集成性差,旅游目的地一体化建设和综合服务能力弱。

(五)关键业务雷同,产品体系缺乏差异性和区分度

国有旅游综合集团主要业务集中在景区、酒店、交通、旅行社、地产几个领域,旅游新业态发展缓慢,区域内国有旅游综合集团之间在产品体系方面基本相同,产品之间缺乏差异性和层次性,导致区域内同类型旅游产品的获客水平低、留客能力弱,游客在区域内的流动频次低、停留时间短。经常是来旅游目的地游客类型比较单一,而且游客到达旅游目的地后体验几个代表性的旅游产品后,就快速转入下一个旅游目的地,旅游目的地的产业发展没有旅游消费市场的支撑,逐渐丧失动力牵引。

图片来源:正略图库

二、国有旅游综合集团业务布局影响因素

(一)旅游产业发展趋势

我国旅游业规模不断扩大,旅游人次不断攀升,旅游产业从观光游主导阶段进入休闲度假游主导阶段,旅游消费端正在发生质的变化,更加注重品牌、品质、服务、体验,倒逼旅游业供给端转型升级,提升供给质量。例如,以移动互联、物联网、云计算、大数据为代表的技术新趋势通过“智慧旅游”载体,对传统旅游行业释放能量。例如,2015年7月28日,国务院通过了《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,“旅游+”、“全域旅游”、“互联网+旅游”发展得到明确,基于“旅游+”的定位,“旅游+研学”、“旅游+购物”、“旅游+养老”、“旅游+度假”等打造新的生活方式,旅游+美丽乡村建设、旅游+创新创业、旅游+一带一路、旅游+民间交流等促使旅游产业生态圈的建立,共同推动区域旅游产业与相关产业融合发展。

(二)区域旅游产业政策

旅游业已经上升到国民经济“战略性支柱产业”,区域旅游产业规划作为地区旅游产业发展的政策指导文件,明确了区域旅游产业的发展定位、发展目标、发展思路、发展格局及发展措施,为国有旅游综合集团的业务布局提供了清晰的政策指导。国有旅游综合集团的业务布局需要紧密围绕产业政策,发挥龙头带动作用,以实现区域旅游产业政策的落地实施。

(三)区域旅游资源禀赋

我国南北方、东西部旅游产业发展不平衡,区域旅游资源禀赋差异大,导致不同区域旅游产业发展阶段不统一、发展重点不一致。国有旅游综合集团资源依赖性强,业务布局与区域旅游资源禀赋具有强相关性,区域旅游资源的特征、质量、数量等因素直接影响国有旅游综合集团的业务结构和业务模式选择,一方面区域旅游资源禀赋能够帮助集团实现产品与业务的差异化竞争,另一方面区域旅游资源禀赋能够促使集团在资源整合与资产重组过程中,根据资源状况实现业务功能与优势互补。

(四)集团资源能力优势

国有旅游综合集团资源能力一方面来自于政府行政划拨,另一方面来自于市场化运作获取,集团的资源能力优势一方面决定集团业务边界的宽度和长度,另一方面决定业务布局的时序和策略。

(五)集团发展战略定位

国有旅游综合集团的战略定位要求业务布局必须平衡好五个关系,一是平衡短期存量业务提升与中长期增量业务开拓的关系;二是平衡经营性业务与公益性业务之间的关系;三是平衡企业业务拓展与区域旅游发展要求之间的关系;四是平衡投资业务与经营业务之间的关系;五是平衡大投入慢产出项目与短平快业务之间的关系,对于这五个关系的平衡,有助于集团的业务选择从经验直觉向科学论证转变。

图片来源:正略图库

三、国有旅游综合集团业务布局发展趋势

面对国有旅游综合集团普遍存在的业务问题,行业领先的集团率先启动了业务结构优化,积累了丰富的业务布局经验,为国有旅游综合集团业务布局提供借鉴。

(一)业务专业化经营、产业链一体化发展

为了解决国有旅游综合集团资源属性不一、业务发展不平衡和业态多元化、经营能力弱的问题,集团一方面在业务分类的基础上,整合功能相似的业务资源,重组产业链关键环节,实现业务的板块化经营;另一方面不断向产业链上下游拓展,提升产业链的控制力,达到业务专业化经营、产业链一体化协同的竞争优势。

天津旅游投资集团根据不同行业特征,分别按照“要规模、要效益、要实力、要影响”的要求,做大做实“酒店、旅游、商贸、景区景点、养老地产、文化创意、配套服务”七大业务形态,形成单业务产业链一体化、多业务优势互补、多产业链互通、多元化业态共赢的业务经营新布局。中国旅游集团以旅行社为基础业务,以旅游目的地开发为重点,不断加速旅游目的地渗透,投资建设旅游度假区、旅游综合体和演艺项目,并开拓发展旅游金融业务,打造焦作中旅银行,加速旅游和金融融合发展,实现业务向上下游不断拓展,发挥产业链一体化的优势。

(二)旅游全要素、旅游全产业链布局发展

为了改善国有旅游综合集团业务结构松散、目的地服务能力有限的问题,一些优秀的国有旅游综合集团围绕“吃住行游购娱”传统旅游要素与“商养学闲情奇”新旅游要素,进行业务布局,不断丰富目的地旅游产品与服务,匹配旅游消费需求升级,提高游客的旅游体验。同时,国有旅游综合集团不断在产业链条中下游进行业务布局,提高对渠道端与消费端的控制,降低产业链交易成本、提高盈利能力,更好发挥产业链的整体协同效应与竞争优势。

贵州旅游投资控股集团以旅游建投、旅游服务、旅游酒店、旅游金融、旅游文创五大产业全产业链运作形态为发展模式。黄山旅游围绕黄山风景区,形成景区管理、索道业务、酒店业务、餐饮业务和旅行社业务的完整闭环,实现旅游行业全链布局。

(三)“旅游+”融合发展,匹配旅游消费升级

国有旅游综合集团在“旅游+”战略的推动下,旅游业与一、二、三产业融合发展,擦出业态创新的火花,一方面实现集团旅游产业与其他产业的资源共享,提高资源配置效率,另一方面延伸集团旅游产业边界,创造更多的融合性旅游产品和业态。“旅游+”具有“搭建平台、提升价值、促进共享、提高效率”的功能,“旅游+地产”、“旅游+金融”、“旅游+美丽乡村建设”等融合发展,不断创新发展模式,加速集团旅游产业转型升级。

例如华侨城集团在“文化+旅游+城镇化”、“旅游+互联网+金融”两种创新模式下,构建了四大业务领域:一是打造以欢乐谷开发及运营业务为核心,以周边微度假游景区、大型目的游景区运营业务为两翼,以酒店业务、旅游国际化业务、旅游互联网业务、旅游规划策划业务为延伸的旅游综合业务体系;二是打造以住宅业务为核心,以商业地产开发与运营、物业管理业务为两翼,以“地产+养老、教育、社区金融”为探索领域的房地产综合业务体系;三是打造服务于股份公司业务发展的独立金融服务业务体系;四是财务性投资业务。

(四)业务轻重结合,走出差异化发展之路

面对国有旅游综合集团业务同质化竞争激烈的发展现状,优秀的国有旅游综合集团逐渐走上差异化发展的道路,通过模式、品牌、管理、运营、服务等输出实现轻重资产的优化配置,摆脱集团业务资源依赖性强、自身资源整合有限的发展困境,趟出一条差异化的业务发展模式,为集团依托轻资产运作优势,实现跨区域旅游资源整合积蓄力量。

目前,已经有相当一部分国有旅游综合集团布局轻资产业务,以寻求差异化的竞争优势与品牌影响力。例如陕西旅游集团的旅游演艺业务,西安曲江文旅公司的景区运营管理、酒店运营管理、文化旅游研究业务,浙江旅游集团的旅游产业研究和旅游文化会展业务。这些业务一般不需要太多的实物资源投入,主要依靠管理、运营及创新能力实现轻资产输出,这不仅达到加速集团对外扩张的目的,而且也有利于改善集团资产过重、运营能力弱的状况。

(五)线上线下结合,打造旅游发展新模式

线上技术平台与线下服务融合发展的趋势下,国有旅游综合集团作为旅游产品的供应商和服务商,积极推动移动互联网、大数据、云计算等新信息技术的应用推广,打造智慧旅游产业,构建旅游目的地智慧旅游平台,一方面对接各类OTA企业、在线旅游第三方平台等线上企业,扩大营销渠道;另一方面构建自身的本地化运营服务机构、运营团队和营销服务网络,大力开展线下渠道,实现全网、全民营销。例如四川旅游投资集团、山西文化旅游投资控股集团、青海省旅游投资集团、甘肃省旅游投资集团等皆布局智慧旅游业务,从而发挥智慧旅游精准营销、服务提升、产品创新的技术价值。

图片来源:正略图库

四、国有旅游综合集团业务布局实践案例

(一)某市级国有旅游集团

1.企业背景

正略咨询服务该客户为某市政府直属的国有独资企业(以下简称:A公司),A公司旗下拥有11家子公司,业务范围涵盖通用航空、国际旅行社、星级酒店、文化演艺、智慧旅游开发、景区开发、旅游汽车运输、游船观光、旅游文化产品开发等,是一家涉及“吃住行游购娱”旅游全要素,覆盖旅游产业链各环节,初步形成了旅游全产业链经营能力的国有旅游综合集团。

2.区域旅游产业发展形势

A公司处于偏远落后的西部地区,面临以下发展约束:

(1)旅游产业发展总体规模比较小,产业发展起步较晚,产业链条不十分完善;

(2)旅游产业目前仍以观光游为主,休闲度假游发展滞后,高品质、精品化的旅游产品供给不足;

(3)丰富的生态自然资源比较脆弱,保护性开发难度大,产业资源开发比较缓慢,同时特殊的自然地理和气候条件,旅游业的开展时间主要集中在春夏两季,秋冬两季旅游产品开发比较少,淡旺季较为明显;

(4)旅游产业缺乏深度挖掘,配套的纪念品、餐饮、酒店仍有很大不足,旅游设施的保养状态有待提高,公共服务能力不足;

3.A公司业务问题

(1)业务发展不平衡,全产业链基础不牢。A公司业务单元有的发展较快,有的难以维持经营发展,业务单元发展规模、资源配置等不平衡,全产业链一体化发展和协同化发展能力弱,公司业务体系稳定性差,可持续发展能力弱。

(2)业务模式较传统,难以匹配旅游新需求。A公司旅游业务模式较为传统,仍然主要以观光旅游为核心,新旅游业态拓展较为缓慢,难以满足休闲度假旅游时代消费需求。

(3)公司产业资源数量质量双不足,制约做大做强做优。A公司大型、有影响力旅游产业资源数量较少,旅游产业资源质量不高,制约A公司承接区域旅游发展主体功能和建立区域旅游发展影响力,不利于A公司快速做大做强做优。

(4)经营效益不高,资本运作受限。A公司处于发展初期,基础差、底子薄,盈利能力较差,自我造血能力不足,靠自身盈利再投入进行滚动发展所需周期长、资金少、见效慢,同时区域金融产业发展滞后,公司资本运作受限,融资渠道窄,缺乏规模资金投入。

4.业务布局优化思路

(1)明确业务组合,分清业务主次

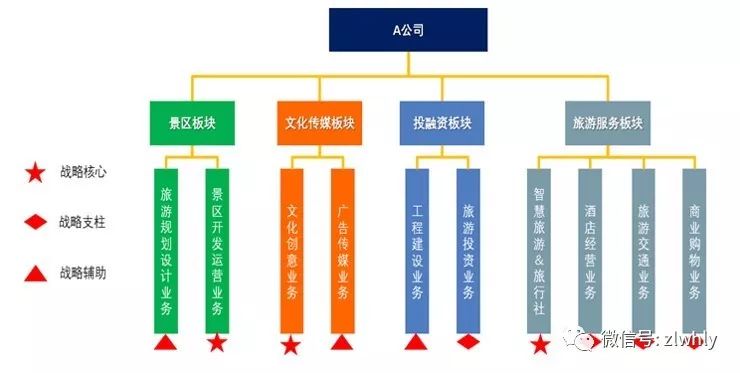

公司业务按照功能相似性、行业专业性、产业链条协同性划分为四大业务板块,实现业务的专业化经营。

(2)存量业务盘活,提高经营效率与业务协同

优化业务结构:全面梳理存量业务,突出“景区运营”和“文化创意”的主业定位,整合“智慧旅游”和“旅行社”业务,打造“通航”和“酒店民宿”等新兴业务,逐步盘活“旅游汽车”等不良业务。

提高经营效率:重点加快景区配套设施建设,推动大景区规划落地;优化其他业务的商业模式,全面提升各业务自身的经营效率。

促进业务协同:充分发挥集团的资源配置功能,通过调整资源配置手段,保证各项业务协同发展。

(3)拓新增量业务,以增量业务带动存量业务

整合优质旅游资源:布局“**区域旅游大环线” ,盘点周边旅游资源,制定计划和运营方案,一方面向政府争取注入优质旅游资源,另一方面投资并购优质或垄断性旅游资源;拥抱“一带一路”战略,布局“南亚旅游大通道”。

整合优秀旅游企业:整合与A公司协同、互补的优秀旅游企业。

持续开发旅游精品:优先布局旅游服务设施匮乏的旅游热点地区,并重点发力精品服务设施;持续投资开发新型的精品、标志型旅游项目。