点击上方蓝字

"

读史

"

免费关注。

博闻通识,知古鉴今。一切历史都是当代史。

"

读史

"

免费关注。

博闻通识,知古鉴今。一切历史都是当代史。

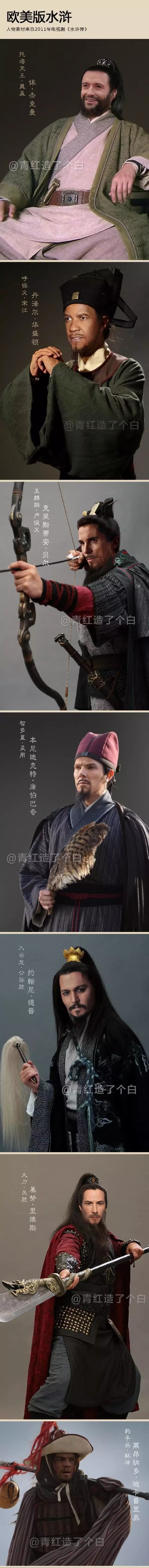

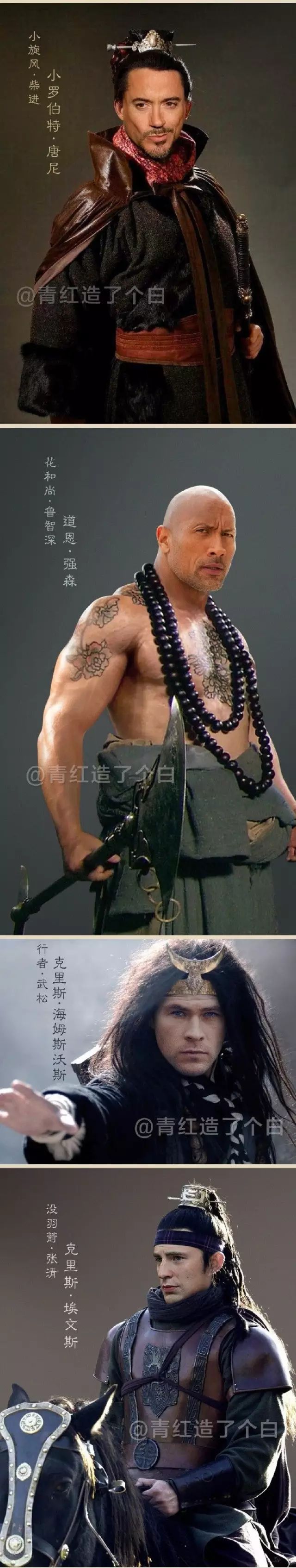

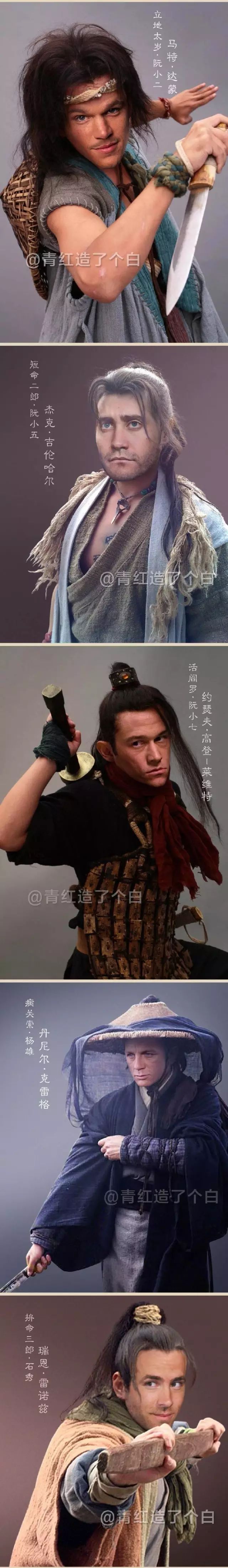

图片来源:微博网友@青红造了个白,系作者根据2011年电视剧《水浒传》为原型PS而成。

看过这组PS神照后,你可想知道“水浒”两字的真正含义?它在国外都有哪些译名?老外们又是怎么评价它的?

《水浒传》成书于元末明初,17世纪时就已经传入朝鲜半岛和日本。其中最早、而译本最多的,则首推日本,有二十几种翻译文本。如果你同一些日本国民有比较多的接触的话,就知道很多日本人对《水浒》中的108条好汉的故事如数家珍,熟悉的程度就像熟悉他们民族的英雄人物一样。据考证,早在1776年期间,就有一位日本山村教师花了9年的时间,用钢笔抄写完了《水浒传》全书,毅力不是一般的坚强啊。

由于朝鲜文、日文和汉语具有亲缘关系,所以书的名字没有变,仍是沿袭中国的书名。后来,《水浒传》又有了英文、法文、德文、意大利文等版本,书名开始变得千奇百怪。

在西欧国家,最早翻译《水浒传》的是法国汉学家巴赞。他用的题目为《水浒传摘译》,当时发表在巴黎1850年第57期《亚洲杂志》上,引起法国人的广泛注意。一年之后,在整个欧洲引起轰动。

1883年,大兴文艺复新运动的意大利,在米兰出版了《佛牙记》。这本书的译者是意大利著名翻译家安德拉斯。在这本书中,安德拉斯截取了《水浒》中关于鲁智深的故事来编译成书,并标明《佛牙记》是“水浒的故事”。

1904年,德国出版了一本名叫《鲁达上山始末记》的书,译者是客尔因,内容和《佛牙记》差不多,大概是从意大利的译本转译过去的。从整本书来看,当时他们可能对《水浒》感兴趣的只是鲁智深的故事,因此,欧洲国家翻译最早的版本只是鲁智深的故事。没有想到,这个“花和尚”竟是我国最先“走”向欧洲文坛的小说人物之一。

到了1927年,德国柏林出版了西方最早的70回全书译本,名叫《强盗与士兵》,译者是爱因斯坦(PS:不是科学家爱因斯坦的啦)。在这个译本里,主人公被换上了武松。但是这个武松,却是个大杂烩。因为译者完全不懂中文。为了好翻译好《水浒传》,他花巨款请了一位中国留学生给他讲故事,接连讲了三个月。我们知道,水浒传的前面都是一个人一个人的故事,又是上百段的零碎故事,爱因斯坦便以为原书没有统一的结构,于是就大胆地进行了“创作”。他把别人的一些言行,都放在武松身上。结果书中的武松,便变成了一个莫名其妙的人物。例如,他把李逵的言行放在武松身上,于是戴宗施法捉弄的不是李逵而是武松!如果你有幸读到这本书的话,肯定会笑掉大牙。

德文译名则有点牵强,曰《强盗与士兵》,

另有一些德文节译本,关于杨雄和潘巧云的故事,译名是《圣洁的寺院》;关于武大郎和潘金莲的故事,译名是《卖饼武大郎的不忠实妇人的故事》;关于智取生辰纲的故事,译名是《强盗们设计的圈套》。

在法文中,《水浒传》被译作《中国的勇士》或《沼泽地区的英雄们》,另有一个比较搞笑,居然是《一百零五个男人和三个女人在山上的故事》;英译本也是直译,为《水边》(《Water Margin》)和《沼泽里的歹徒》(《Outlaws of the Marsh》)。关于鲁智深的英译本名为《鲁智深的故事》或《一个中国巨人历险记》。关于林冲的英译本,书名是《一个中国英雄的悲情故事》。

美国翻译本则为《四海之内皆兄弟——猎豹的血》(《All Men are Brothers——Blood of the Leopard》),译者是1938年诺贝尔文学奖获得者、美国女作家布克夫人。布克夫人自幼随父来到中国,跟中国老师读中文经书,精通中国文字,熟悉中国社会。她还取了个中国名字,叫赛珍珠。后来,她根据金圣叹七十回本翻译了《水浒传》,翻译名称虽然有点长,但毕竟译出了“聚义”的意思,“猎豹”点出了梁山好汉的不驯服不合作(金圣叹本不包括后来的接受招安),“血”则直接赋予了《水浒传》悲剧的意味,所以相对来说,她翻译的还算是最为准确、生动、忠于原著的。

但是,“水浒”的真意,却并未准确表达。因为“水浒”两字和中国的许多古诗词一样,属于用典,是有出处的,最早出于《诗经·大雅·緜》中的“古公亶父,来朝走马,率西水浒,至于岐下”。

说的是周的先祖亶父的故事。商朝时期,“周”部族生活在黄土高原的西北边陲上,比较弱小,而且周边全是彪悍的戎狄民族,故周部族每日都生活在恐惧之中。后来,周部族在周的先祖亶父的率领下,历经艰险,迁徙到了周原(今陕西省宝鸡市)——摆脱了戎狄侵扰的周部族开始稳定发展,最终建立了在中国历史上影响深远的周王朝。

《诗经·大雅·緜》就是周人用来纪念和歌颂亶父对周部族发展贡献的诗歌,诗中的“水浒”一词指的就是后来供周部族居住发展的周原。因此“水浒”一词的含义就是“出路”、“安身之地”的意思。

知道了这个意思,再来理解《水浒传》,就恍然大悟了:一众英雄好汉由于种种原因无法继续在正常的社会中生活,人生的出路被生生截断,“八百里水泊”中的“梁山”便成了这些好汉唯一的出路与安身之地。而当“一百零八将”成功聚首梁山之后,接下来如何发展又成为新问题,遂又在宋江的带领下寻找新的出路……

投稿信箱:[email protected]

投诉