一

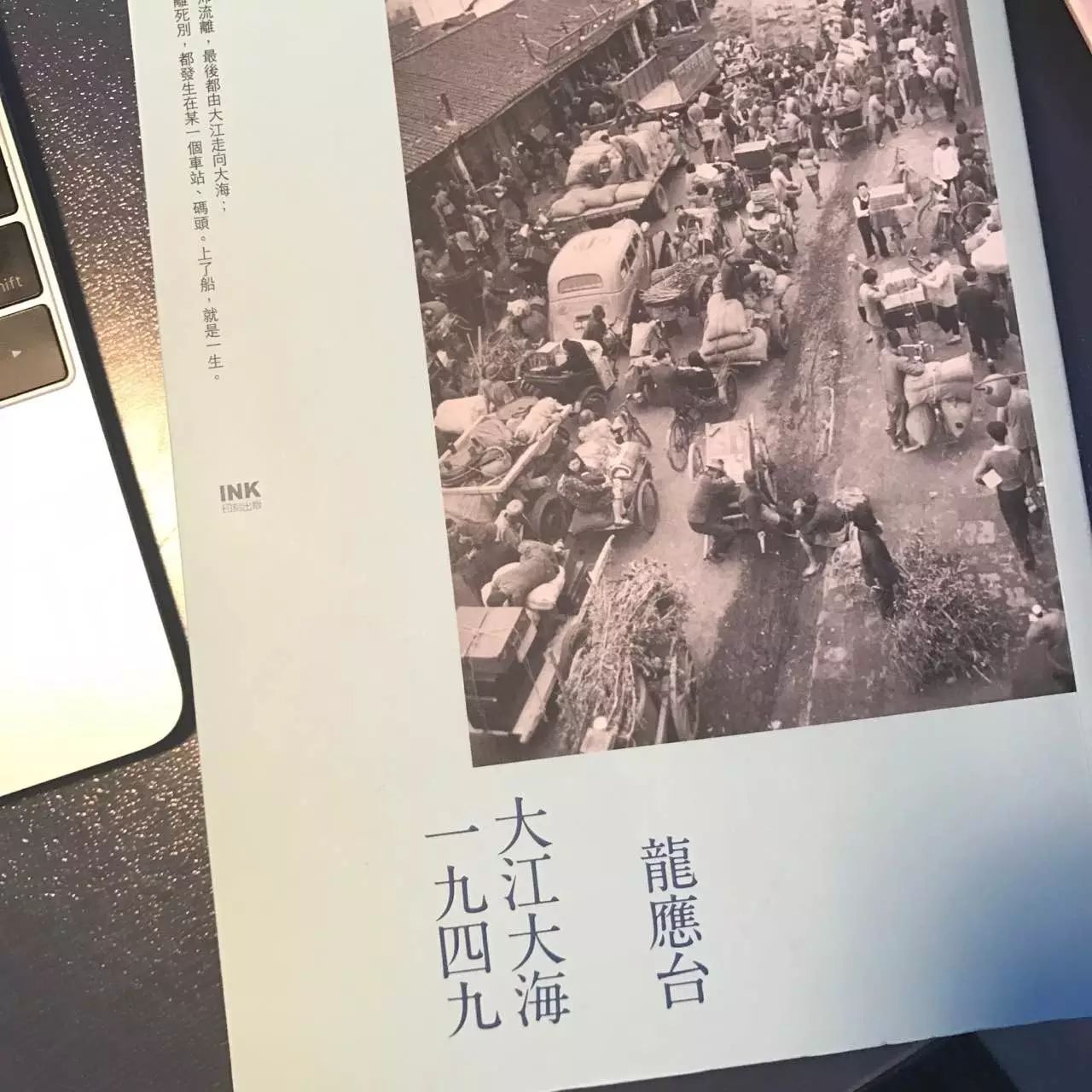

终于读完了龙应台的《大江大海 一九四九》。

这本书出版于2009年,至今没有简体版,在豆瓣上也搜索不到条目。我第一次读它是2010年,那个时候是个穷学生,没有钱买书,对着电脑读了很多PDF的电子书,阿城的《遍地风流》汪曾祺的全集是那时看的,《大江大海 一九四九》也是那时看的,因为竖排繁体字,加上是电脑屏幕,看得眼睛疼,于是只看了不到四分之一就搁置了,这样一搁,就过了七年。

这两年,我读了不少禁书,比如《上海生与死》《一滴泪》《甲骨文》《牛鬼蛇神录》等等,大部分主题都集中在文革,那是一个已经被承认错误,但是仍然不能彻底公开谈论的领域。

对禁书感兴趣,几乎是所有年轻人的通例,就像你家里有一间屋子常年锁着门,你问父母这里面是什么?他们语焉不详,只说不能看。越是不能看,你越想看看。读《七十年代》,你会发现有很多小册子、手抄本在官方禁止的情况下仍在传播。有一种说法是,禁令就是为了被打破的。但这句话未免有些天真,禁令所以存在,就是因为它真的有用,它规定了思考的疆界,慢慢地,你不知道还有外面,你会主动留在原地,不敢也没有能力挪动脚步了。

这几年,电影审查常常被媒体讨论,但是出版审查似乎没法引起关注,它存在得更久,更“理所当然”,更“天经地义”。出书的流程不用说了,就是写微信号,也常常会看见某人某篇文章被删除了,为什么删除呢?没人告诉你,但是你大概知道,是写到什么敏感的地方了。但是到底是哪里敏感呢?也没有人会回答。那要你自己去“参悟”。

审查,但是并没有明确的标准,是最折磨人的。

为了通过审查,你不得不先自我审查,一旦自我审查,你就开始习惯于被审查。

我不知道有没有人会为审查辩护,我猜是有的。因为总是有人习惯于站在权力的那一方想问题,而看不到自己何其渺小。也许正如《狂热分子》里所说,正因为自己渺小,所以才想要攀附权力的虚妄。

说了一大通,没有谈到《大江大海》,只是在谈禁书。没办法,谈到《大江大海》不可能不谈到禁书。因为有许多人正是因为“禁书”的名头才开始关注的,但这或许又是一个误解,禁书其实没有那么多“该禁”的东西。如果你只看到“禁”,而看不到“书”,就掉进了另外一重陷阱。

假如你还没有读过这本书,跑到百度去搜索关键字,点击《大江大海一九四九》百度百科的条目,上面写的是:“该书以传记体形式,讲述国共解放战争的‘残忍’,特别是共产党为争取胜利而采取的残酷手段,该书并未在大陆出版,但在民间引起广泛讨论。”

看到这里,你会不会以为这本书就是在痛斥共产党呢?

我在知乎上看到很多对这本书的评价,很多时候还是集中在意识形态的辩驳上,我不晓得那些写出洋洋洒洒文章的人到底有没有读过这本书。

正是因为“禁”这个惹眼的词汇,这本书更大的主题反而被遮蔽了。(这里插一句,知乎越来越不能看了,不管什么话题,评价或对评价的评价都简化为两种判断,要么是黑,要么是洗地,大家只关注动机,而不怎么关注事实本身了。)

我们时刻要知道,我们是被塑造的,参与塑造你的并不仅仅是你自己,但你可以试着找回你的控制权。

扯太远了。下面进入《大江大海一九四九》这本书。

二

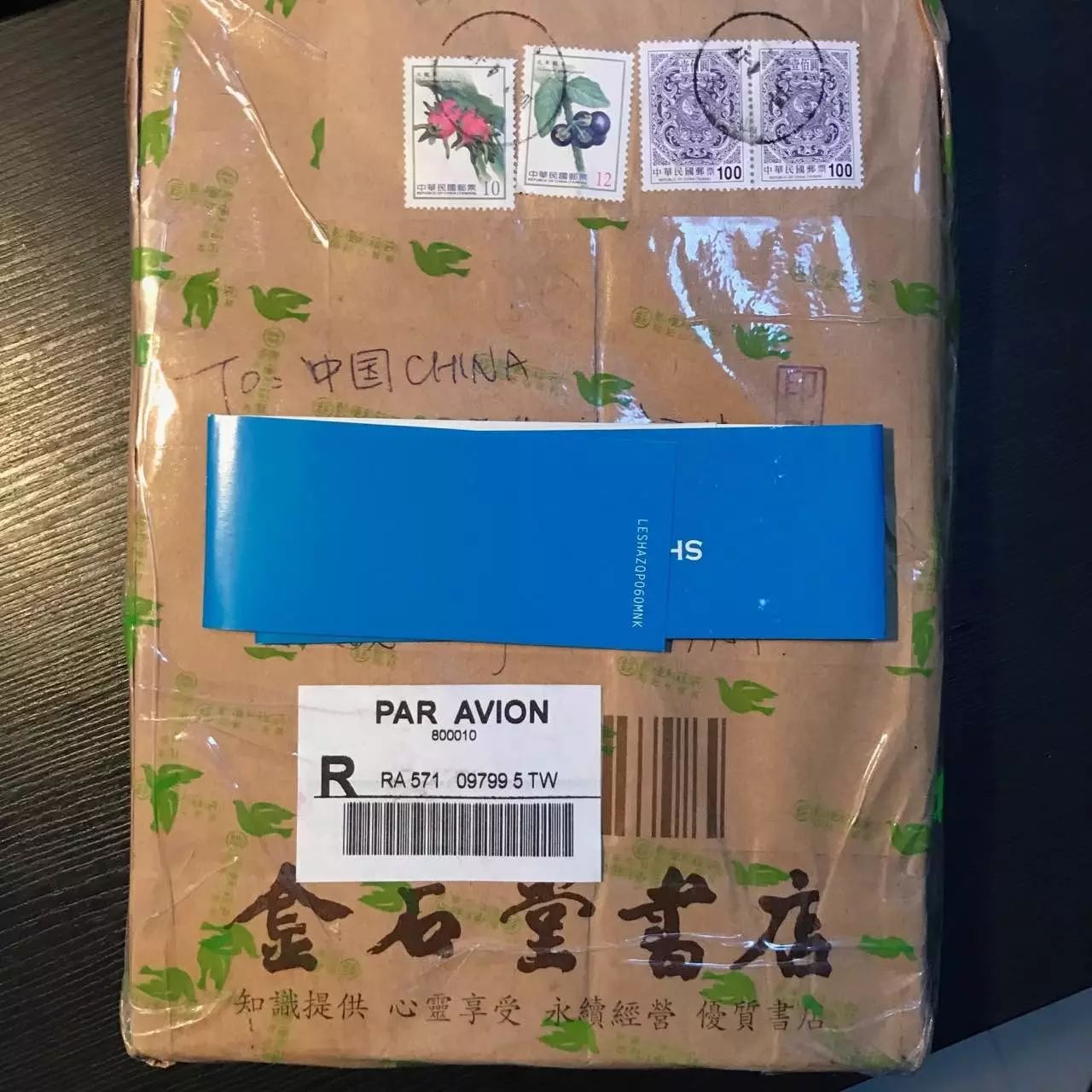

我手里的这本书是一位叫做珊珊的朋友从台湾寄给我的,她是不止读书的一位读者,我没有见过她,当然也不了解她。但是现在这本书在我的桌上,我得说声谢谢。

该怎么介绍这本书呢?它显然不是一本严格意义上的历史书,也不是传记,如果非要做一个分类,它更适合放到“非虚构”这个框框里去。如果要做一个类比,倒是更像前年获得诺贝尔文学奖的S·A·阿列克谢耶维奇所做的事情,

她们关注的不是战争的胜败,而是在这胜败之间,每一个个人的生死流徙。

这并不是说胜败不值得关注,而是,往往大家太关注胜败,历史留给个人的空间太小。无数的战士战死沙场,无数的流民客死他乡,战争并不是一个概念,它结结实实的发生在具体的人身上。如果我们不了解这些人,我们所了解的战争,就永远只是一个口号,一个概念。

在《大江大海一九四九》中,龙应台采访了许多人,记述了许多小人物的故事,这众多小人物里,有一个人叫槐生,是龙应台的爸爸,他一九一九年出生于湖南衡山农村,十五岁那年,“不知道心里怎么想的,把扁担和菜篓交给龙家同院的少年,就两手空空跟着宪兵走了”。

这本书里的故事不断地印证一句话:“这世界所有的暂别,碰到乱世,就是永别。”

槐生最后一次见到母亲是一九四九年,那一年他已经是宪兵队长了,乘火车路过衡山,但是不能停顿。带消息让母亲来车站见面,母亲来了,因为时间紧,来不及做好一双鞋,只纳了一双鞋底,给槐生带着。然后火车呜呜的开走了,不知道槐生当时知不知道,这一面就是最后一面。

槐生的妻子、龙应台的母亲应美君,当然也离开了她的家乡,她的家乡叫做淳安,淳安现在不存在了,现在那个地方叫做千岛湖,曾经的村镇都在湖底。如果你潜水下去,还能看见被湖水封尘的记忆。

槐生和美君去了台湾,但是他们的第一个儿子留在了大陆,这个儿子因为有国民党父亲,可想而知从小生活如何艰难。而且,这个由奶奶带大的孩子的生活里再也没有父亲和母亲的角色,他小时候常常追着火车跑,因为他记得妈妈最后一次就是被火车带走的。

龙应台的叙述是从她自己开始的,作为一个台湾外省人第二代,她很早就知道了自己的不一样。但很晚,很晚,她才发现父母的伤痛,发现原来不仅仅是她这一个家庭,是邻居,是邻居的邻居,是整个台湾,是整个中国,是整个世界都曾经处于一个大动乱、大流离的时代。

由己及人,龙应台就这样慢慢地拓展,找到、发现了更多被遮蔽、掩盖、遗忘的个人。

这些人,包括和他的爸爸一样从农村出来当兵然后莫名其妙到了台湾再也没有回过家的人;包括在战争年代一路流亡像王鼎钧在回忆录里所写到的那些学生;包括在舰队服役的美国大兵;包括台湾籍的日本兵;包括从马来西亚跑到中国参加革命的华侨;包括无数没有名字的兵……

我印象最深的是一个细节:火车停了好久不动,一位年轻的母亲对孩子说“乖乖坐在这”,自己跳出窗外去解手。还没站起来,火车开走了,这个女人拼命的追,车厢里的孩子死命的哭。没有人知道后来这个孩子怎么样了。

另外还有两个人,他们是台湾某个原住民村落的少年,他们的哥哥在一九四二年被日本人招去做了日本兵,他们自己则在一九四五年被国民党招去做了国军。乘船、乘火车,一路向北,出生入死,打了好多仗。不可捉摸的是,这两个台湾原住民,根本对大陆毫不熟悉的年轻人,被解放军俘虏了,然后他们又当了解放军,反过来打国军。那国军队伍里可能就有他的同乡,但是不管,照打。后来,他们留在了大陆回不了台湾,直到半个世纪后,才终于回家。

这两个人,莫名其妙的被卷入一场战争,然后一生就此改变。我们总是以为战争很简单,就是一胜一负,但真实的世界不是棋盘,每一个棋子都有自己的父母亲人,每一个棋子也是一个人。