正如作者在本书开篇所言,“画”与“报”两者的合并使得图像作为时代思想、社会文化和历史变迁的重要表征意义成为画报史研究的中心主题(吴果中,

2017b:2)。“画”与“报”共同构成“画报”二字,“画”强调传播的形式,即区分于字报中以文字作为中介的层层转译,设定了传播形态中的视觉文化范畴,是图像技术的寄托载体,“报”则将其还原到媒介范畴,其难以脱离作为一种报刊类型的传受逻辑以及历史、空间、文化等大背景的限定。从内容框架上来说,此书既有画报共性的整体性研究,又呈现单个画报的典型性探讨。得益于当时图像这种物质文化的技术便利“作为社会的流动性的新指标”(德布雷,1991/2014:17),加之当时知识分子对于近代民族国家意识的觉悟以及开启民智的伟大构想,创办画报、阅读画报均成为一种近代的社会风尚。根据梳理,中国近现代画报发轫于外国传教士在上海的办报活动。作者将其分为四个典型的历史阶段,分别为:1874年-1884年的十年萌芽初期、1884年-1907年的近代化转型时期、1907年-1937年成熟与发展时期、1937-1949年挫折与低潮时期。这四个历史阶段的更迭主要体现为以技术的运用、新闻报道的实践以及特定历史事件的推动等作为界限。

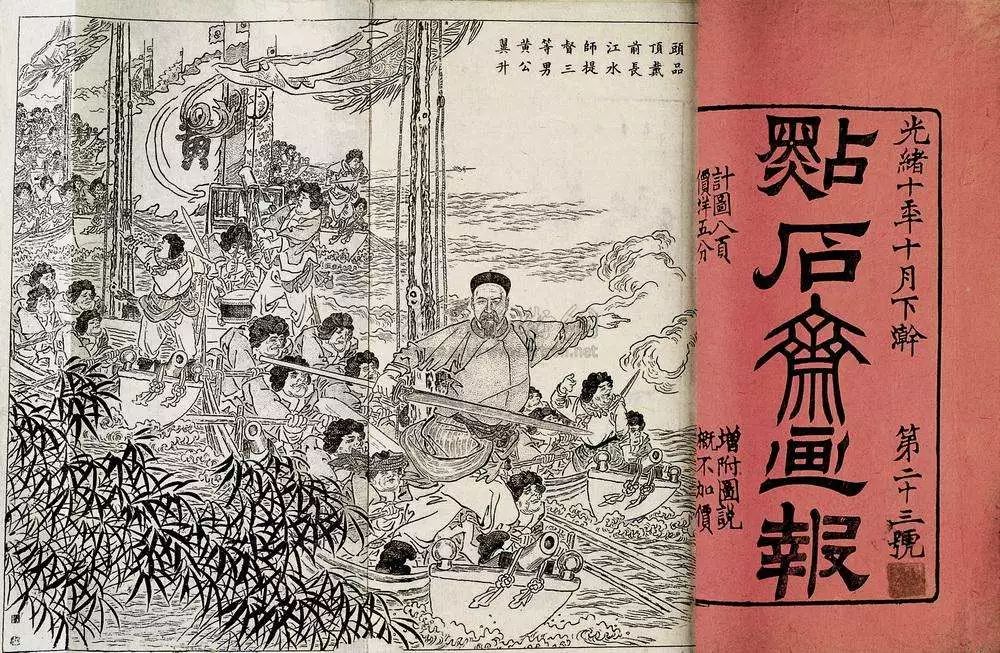

作者在参阅了大量的近现代画报后发现,正是基于深层次的社会、技术、文化的内在调度,传统的画报编创与传播共同体、画报技术、画报读者三位一体的研究格局完全可被搭建。中国近现代画报变迁除了基本适应中国近现代新闻事业的历史逻辑外,也频频遭遇特定的历史阶段导致的时代主题、经营诉求、技术规约等实际难题,在某些历史时期的具体实践中,画报比字报甚至更加能贴合和回应社会意旨。而这也构成了作者对画报研究的“元思考”,并由此派生出其画报研究的独立学术框架。无论是办报宗旨还是论域主题,“启蒙”“开智”是中国近代画报最直接的符号代码(吴果中,2017b:53)。作者逐一考证,发现《启蒙画报》以“教人爱国”“开启蒙稚”为宗旨(吴果中,2017b:56),《点石斋画报》重视传播“新知”(吴果中,2017b:56),《醒俗画报》则承载了启蒙思潮的意见表达。有趣的是,通过作者的考据,以图画的形式传达新闻信息或者启蒙智识的办报思路契合了当时80%以上的农民都不识字的现实情况,近代画报本身“开愚”“启蒙”的编创定位与视觉符号代码的现代性相统一,其作为一种特定环境下由精英阶层尝试实践的“文化药方”本应直接对接民间群体的知识层次以及需求,但从受众的接受层面考究,画报形式在最初却以中等以上知识者作为实际接收主体,于此,假想读者与实际受众产生出入,画报创办主体不得不不断调整自己的读者定位。救亡图存、维新变法的政治思潮使得知识分子尝试将报刊作为阵地试图“启迪蒙稚”,而通俗化和可读性强的画报是否承揽了这个重要“教义”功用则绝非基于“理所当然”的构想,这也正是历史研究的严谨之处。

传播主体的社会身份、文化心理、职业特征和知识结构,在媒介精神和文化建构上影响着报刊宗旨、经营手段和营销策略,并进而规约报刊对受众及社会文化的意义生产及其社会影响”(吴果中,2017b:195),故探究传者是新闻传播事业史研究的重要环节。报人作为社会单元个体,“往往与‘文化的意义之网’有着千丝万缕的关系”(蒋建国,2017:83),作者在其著作中也着重聚焦画报传播群体。作为画报的传播主体,近现代知识分子、文人报人群体的精神气质自然折射于近代画报之中,彰显出其对特殊环境下的政治参与、社会变革鼓动、文化艺术风尚倡导等方面的决心。作者指出,“学缘”与“地缘”应当被认为是形成中国近现代报刊传播共同体的重要因素。画报报人新式“合群”“结社”组建的社会网络是对中国传统社会倚重的血缘、宗族观念的摒弃,这也体现了时代语境下有识之士的文化姿态与诉求。除了这些“共相”,作者在“中国近现代画报的论域与主题”这一独立章节中着重追溯中国近现代画报的议题设置,即在公共层面探讨画报的媒介话语建构与形塑。以《启蒙画报》为例,作者从排编特色、内容侧重以及传播对象等角度入手,发现西学东渐的启蒙视野是其主要论域,而《图画日报》的图画文本叙事犀利,呈现出厚重的批判取向,《真相画报》则以政治文化塑造与民众动员作为基本指针,规范了画报内在诸多要素的总和设置及其相互制衡(吴果中,2017b:123),而更契合市民社会的街头生活与娱乐则是近现代画报最为活跃的主题,无论是《点石斋画报》还是《良友画报》,市民文化的营建体现了画报媒介文化视野的下移,进而建构出市民喜闻乐见的舆论想象。