作者:荷叶

原创:家庭治疗研究院(微信号:strken)

知乎上有个浏览量超过300万的话题:跟妈妈吵架,妈妈给我下跪,磕头,扇自己耳光怎么办?

题主还补充说:“好害怕,好想离开家里,感觉自己好多余。”

短短十六个字,道出了他内心的彷徨与不安。

(图片来源:知乎)

其实,这种教育方式在现实生活中并不少见,还有很多人都有过类似痛苦经历。

(图片来源:知乎)

父母通过自虐的方式,情感绑架孩子,让孩子对父母产生愧疚感,从而达到控制孩子的目的。

这就是很多父母都曾用过的“自残式教育”。

直白地说,它就是父母对孩子的一种PUA。

但事实表明,“自残式教育”带来的效果并不长久,反而会让孩子背上巨大的压力和沉重的负担。

01

“自残式教育”到底有多可怕

表姐的女儿糖糖在我心中是一个活泼可爱的孩子,可在上周,却被确诊患上了抑郁症。

医生说道:“她的内心十分纠结,认为对不起父母,是自己害得爸爸妈妈受伤。”

原来,每当糖糖犯错或是没有达到父母对她的要求时,表姐和表姐夫就会采取“自残式教育”,当着孩子的面,狠狠地抽打自己,甚至还用上了棍子,不论孩子怎样哭喊,都不停手。

这让糖糖觉得都是自己的错,要不是自己不够好,爸爸妈妈也不会惩罚自己,她感到十分内疚,经常晚上一个人躲在被子里掉眼泪。

日益增长的内疚感得不到宣泄,活得越来越压抑。

从心理学的角度讲,内疚感就像喜怒哀乐一样,是一种正常的自我意识情绪,会在意识到自己对他人的伤害后改变行为或做出补偿而消失,通常不会持续很长时间。

但那些人为故意制造的,且超过正常限度的内疚感,会给人带来极大的负面影响。

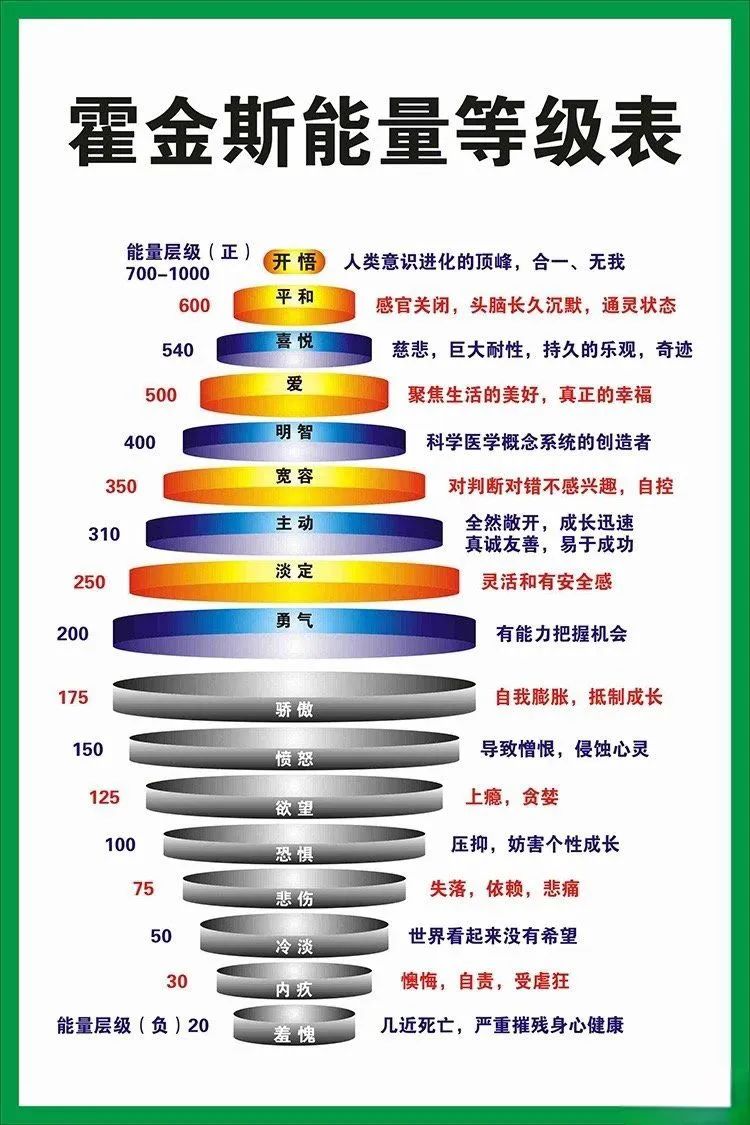

美国心理学家大卫·霍金斯博士将人的意识分成17个能量等级,以200振幅为界限,200振幅以上,超越了情绪化的低能级,人们开始走向正向;200振幅以下,则是负面频率的代表。

内疚的振动频率仅有30,处于这个能量层级的人常常感到懊悔、自责、自我否定,甚至可能成为受虐狂,让人感觉不到活着的价值。

(图片来源:微博)

长久带着内疚感生活的孩子,内心背负着过大的压力,容易习惯性地为他人的情绪负责,变得没有主见,甚至形成讨好型人格。

而且,“打孩子”和“自残式教育”在本质上来说二者都是暴力教育。相较而言,这些以爱之名的自残行为更为可怕,恐怖程度不亚于恐怖片。

“都是我的错,我罚我自己”

“你犯错是我的失职,不舍得打你,我打我自己还不行吗?”

父母身体上的伤口会随着时间的流逝而愈合,可那些痛苦万分的回忆早已植根于孩子的内心中。

这些披着“爱”的外衣的自残教育,有的只是父母不良情绪的宣泄和对孩子的伤害,让孩子越来越惧怕父母。

自残式教育,让父母与孩子背道而驰。

02

为什么很多家长会使用“自残式教育”

随着“科学育儿”理念的普及,其实很多家长都明白,“自残式教育”只是通过外因来让孩子感受到压力、恐惧,从而变得顺从、听话,而非内在的驱动力,根本不能解决实质问题。

那为什么很多家长还是喜欢对自己动手呢?

最浅显的原因,那就是有用,虽然这个有效期并不会很长。

相较于比较容易发现的表层原因,深层原因可能有以下两个。

1.父母缺乏安全感

美国心理学家马斯洛表示,安全感是一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,支撑起生命和心理健康。

拥有它的人,乐观自信;缺乏它的人,焦虑敏感。

心理学上有一个“稀缺效应”,指的是当一种资源稀缺时,人们对这种资源的需求和欲望会变得更加强烈。这种心理效应可以激发人们的积极性和动力,促使人们努力寻求更多的资源。

但也可能导致一些负面影响。当人们过于关注稀缺资源时,可能会忽视其他更重要的问题,带来一系列的后患。

一些缺乏安全感的人,找寻安全感是他们的终生课题,在这过程中他们利用负罪感等情绪向他人实施情感支配,通过控制对方,产生对方不会离开自己的安全感。

在亲子关系中,很多极度缺乏安全感的父母,忽略孩子的感受,通过行之有效的自残行为来控制孩子,以此来获得安全感。

2.与孩子情绪共生

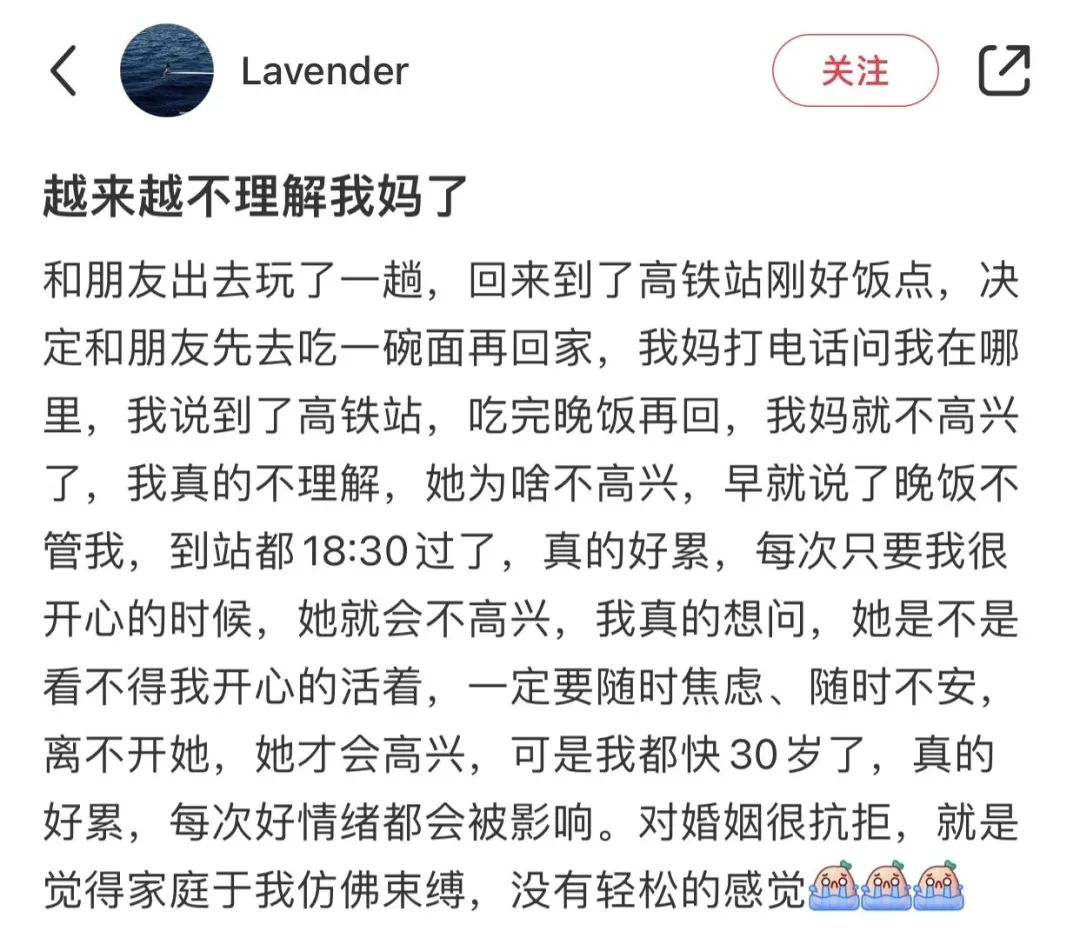

有位网友曾分享了她的心事:我越来越不理解我妈了,和朋友出去玩回来刚好到了饭点,准备吃完饭再回家,妈妈知道后就不高兴了。每次我高兴,她就不高兴,她是不是看不得我开心地活着。

(图片来源:小红书@Lavender)

(图片来源:小红书@Lavender)

这类父母,完全将自己的情绪与孩子的情绪共生,认为孩子应该为自己的情绪负责。

当孩子的行为不能按照父母所幻想的情况发展时,父母就会产生负面情绪,变得愤怒起来,直接将这种负面情绪发泄给孩子。

最坏的情况就是父母不直接“攻击”孩子,而是选择对自己“下狠手”,这样既宣泄了心中的愤慨,又站在道德的制高点给孩子来了一次道德绑架。

只会让孩子越来越痛苦。

03

疗愈自己,与孩子共同成长

父母与孩子之间的关系,从来都不是命令与服从的关系,而应是互相以温柔的眼光看待对方,携手并进。

想要给孩子更好的爱,首先要疗愈自己。

1.接纳自己内心的不安

安全感其实很复杂,每个人在某些时刻都会有缺乏安全感的情况出现,一些生活中的小事,都有可能让人感到不安。

比如,手机快没电了,还有三分钟就要迟到了,社恐却不得不开口说话等等。

没有安全感不是错,只是某一时间点的一种短暂的状态,它不会因自身的忽视或逃避而消失。重要的是我们要勇敢地直面它、接受它,这是走出困境的第一步。

每当内心产生紧张、焦虑等情绪时,不用急于摆脱它,而是给自己一点时间来感受和接纳这种情绪,冷静下来,才能更好地面对和解决问题。

2.重新养育自己

每一个缺乏安全感的人,内心都藏着一个长不大的小孩。内在的小孩长不大,人就永远无法真正的成长。

重新养育自己,就是要照顾自己的需求,想要买小时候得不到的玩具,那就去买;想要去向往已久的地方旅游,那就去;想要学喜欢了很久的乐器,那就去学……

总之,将自己放在第一位,让自己的内心丰盈起来,才能更好地去爱别人。

3.与孩子情绪分离

心理学上有一个“三角化”的概念,就是把父母和孩子的位置形容成一个三角形,父母在三角形的底边两个角,孩子在顶端一个角。随着孩子的成长,孩子的那一角离父母越来越远。

父母对于孩子来说,只是养育者,在孩子慢慢长大的过程中,我们要及时分出情绪界限。

简单地说就是不做出反应,当孩子因为没有完成作业被老师批评时,不会跟着孩子感到羞愧;不会因和伴侣有矛盾而将负面情绪转嫁给孩子;不会因孩子没有满足自己的期待而向他发脾气。

父母与子女最好的状态就是独立而又亲密。

04

作家刘瑜在《愿你慢慢长大》中写道:“应该被感谢的是孩子,是他们让父母的生命更完整,让他们的虚空有所寄托,让他们体验到生命层层开放的神秘与欣喜。”

为人父母,陪伴孩子长大,就是一种幸福。

感谢孩子给了我们又一次成长的机会,永远记住:真正的爱没有内疚。

作者简介: